Использование современных систем электронного обучения для контроля качества образования

Автор: Митрошин Павел Алексеевич

Статья в выпуске: 1 (12), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы связанные с компетентностной моделью обучения, представленной в ФГОС ВПО третьего поколения. Статья содержит описание современных систем электронного обучения и их использования в целях контроля качества образования и подготовки специалистов. Внедрение и использование виртуаль¬ных компьютерных лабораторий, интерактивных курсов и систем электронного обучения в университете позволяет в полной мере решить проблему создания современной системы мониторинга образовательного процесса. В работе представлен вариант использования комплексных систем электронного обучения в целях хранения и обработки информации. Представлен оригинальный метод оценки качества обучения на основе компетентностого подхода.

Компетенции, оценка компетенций, электронное обучение, интерактивные курсы, виртуальные компьютерные лаборатории, оценка качества образования, фонды оценочных средств

Короткий адрес: https://sciup.org/14122262

IDR: 14122262 | УДК: 004.415.2

Текст научной статьи Использование современных систем электронного обучения для контроля качества образования

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

На сегодняшний день в основу Российского профессионального образования положен «компетентностный» подход, главной целью которого является не приобретение учащимся разрозненных знаний умений и навыков, а овладение ими в комплексе. Основная проблема, диктующая необходимость внедрения такого подхода, связана с постоянным усложнением технологий, средств разработки и производства, что требует повышенных к потенциальному специалисту. «Простых знаний» приобретённых на лекциях, или семинарских занятий – уже недостаточно, так как времени указанного в нормативных документах постоянно не хватает для овладения всеми аспектами проблемных областей. Как показывает практика последних лет, современная система высшего образования не обеспечивает достаточно высокий уровень подготовки специалистов, так как ориентируется,

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

прежде всего, на передачу некоторого объема знаний. В результате чего из стен вуза выпускается специалист, который в большинстве случаев удовлетворяет уровню подготовки в высшей школе, но в реальной профессиональной деятельности в большинстве случаев не в состоянии реализовать себя полностью в начальный период работы. Поэтому требуются такие технологии обучения, которые предполагают более глубокое погружение учащегося в предметную область с применением проблемного-ориентированного и задачно-ориентированного подходов. Это подразумевает интеграцию в учебный процесс самых современных методик, форм обучения, частичную или полную автоматизацию всего образовательного процесса путем внедрения современных информационных и инновационных технологий и систем.

Основной принцип инновационного образования заключается в использовании новых опережающих знаний и основанных на них учебно-методических технологи, в настоящий момент к таким технологиям можно отнести современные средства электронного обучения. Инновационное образование ориентировано не столько на передачу знаний, которые имеют свойство становиться неактуальными, сколько на овладение базовыми компетенциями, умениями и навыками, которые затем, по мере необходимости, позволяют приобретать новые знания, дополнительные умения и навыки уже самостоятельно. В этом заключается его отличие от традиционного.

Современные требование предъявляемые ФГОС к образовательному процессу показывают важность выделения и оценивания компетенций у студентов в течение всего срока обучения. Перечень необходимых компетенций определяется в соответствии с запросами работодателей, требованиями академического сообщества, а также с учетом результатов социологических исследований. Под компетенцией понимается «динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного развития выпускников, которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы».

С момента внедрения ФГОС нового поколения и по настоящий момент остается значительное число проблем, которые требуют решения в области проектирования целей образования, организации учебного процесса и контроля результатов компетентностно-ориентированных образовательных программ. Не проработанными в должной степени остаются вопросы проецирования компетентностной модели выпускника на область предметной подготовки (обучения в рамках отдельной дисциплины), обеспечивающего

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.) заданную направленность образования и целостность компетентностной модели выпускника. Не исследованы противоречия между новыми целями образования и традиционными технологиями организации поточно-группового обучения студентов. Не разработаны эффективные методы и модели управления качеством образования на всех этапах реализации образовательных программ, обеспечивающие индивидуализацию обучения в рамках компетентностного подхода.

Обобщая все вышеизложенное можно утверждать, что проблема исследования и моделирования систем управления качеством предметного обучения на основе компетентностного подхода является важной и актуальной, требующей создания современных механизмов и инструментов управления индивидуальными образовательными траекториями, обеспечивающими гарантированное качество предметной подготовки. Направленность основной образовательной программы (ООП) на компетентностную модель обучения ставит задачи о переориентации процедур и технологий оценки качества подготовки обучающихся согласно компетентностно – ориентированных требований ФГОС ВПО. Таким образом, большинство используемых на сегодняшний момент оценочных средств в вузах, должны быть переориентированы на принципиально новые средства и технологии аттестации и мониторинга успеваемости.

Большое внимание проблемам теоретического обоснования и реализации систем оценки качества обучения в рамках компетентностной парадигмы современного образования уделено в работах О.Г.Берестневой, И.Д.Столбовой, Н.Ф.Ефремовой, В.Г.Казанович, И.М.Харитонов, И.В. Сибикина. Анализируя основные факторы, влияющие на качество обучения, можно выделить следующие: определение уровня сформированности компетенций, механизмы эффективного формирования и контроля компетенций, использование современных оценочных средств, задействование в процессе обучения современных информационных систем и интерактивных обучающих комплексов.

Современная образовательная система развивается вместе с постоянно меняющейся окружающей социальной средой в плане использования современных технических и информационных систем. Все более важную роль в процессе обучения играют современные системы электронного обучения. Использование подобных достижений в образовательном процессе может решать ряд проблем, многие из которых влияют на качество обучения:

-

• использование систем электронного обучения, как инновационных средств мониторинга и сбора статистики успеваемости;

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.)

-

• экономия социального времени;

-

• экономия ресурсов высших учебных заведений;

-

• повышение усваиваемости студентами образовательного материала.

Исследуя современные приемы образования можно сделать вывод, что используемые информационные системы и технологии поддержки процесса обучения можно разделить на следующие три важные группы:

-

• виртуальные компьютерные лаборатории;

-

• интерактивные формы обучения;

системы поддержки процесса обучения на базе информационных систем дистанционного образования.

Виртуальные компьютерные лаборатории используются для решения всевозможных учебных, научно-исследовательских и вычислительных задач: решение курсовых и лабораторных работ студентами, создание и сопровождение баз данных, веб-серверов, различных клиент-серверных приложений, ведение дипломных проектов, поддержка системы дистанционного обучения и т.п. Виртуальные компьютерные лаборатории, в основе которых лежат облачные вычисления, обеспечивают доступ к базовому программному обеспечению, находящемуся в университете, без его установки и настройки на клиентском устройстве, независимо от местоположения [6].

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. Внедрение интерактивных форм обучения -одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.

Системы дистанционного обучения (СДО) в настоящее время представляют собой качественно проработанные программные продукты, как коммерческие, так и свободно распространяемые. Существуют как российские разработки подобных систем, так и

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.) зарубежные. К основным задачам любой СДО можно отнести хранение и доставку обучаемым электронных курсов, формирование отчетов о результатах обучения, автоматизация тестирования. Одним из важнейших преимуществ современных СДО является возможность использования системы сотрудниками организации для самостоятельного создания электронных учебных курсов, поддержки наработанной базы знаний, проведения автоматической аттестации студентов, интеграции СДО с системами учета студентов и других возможностей.

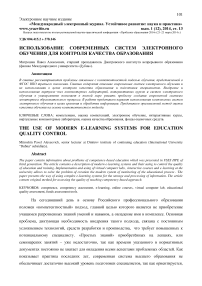

Для решения вопроса мониторинга и получения актуальных данных о процессе обучения можно использовать схему образовательного процесса, как показано на рисунке 1.

Рис.1. Комплексная система электронного обучения.

Такое сочетание современных средств электронного обучения позволяет решить такие проблемы, как:

-

• контроль образовательного процесса в реальном времени;

-

• получение актуальных данных об успеваемости и посещаемости;

-

• формирования отчетов в автоматическом режиме;

-

• сбор и хранение данных необходимых при оценке компетенций.

С введение ФГОС ВПО третьего поколения вузам необходимо решить ряд новых задач указанных в стандарте. Наиболее важной задачей является оценка качества освоения основных образовательных программ, которая напрямую влияет на качество подготовки специалиста. В частности, для вузов необходимо определить процедуру оценки качества

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.) компетенций приобретаемых выпускником. Для решения этой задачи необходимо выполнить ряд взаимосвязанных требований:

-

1. Определить связь между приобретаемыми компетенциями и формирующими их дисциплинами.

-

2. Определить степень влияния каждой дисциплины на формирование определенной компетенции.

-

3. На основе данных полученных в пп.1 и 2 разработать процедуру, позволяющую оценить качество приобретаемых компетенций, результатом которой будет набор латентных значений.

Первое требование, представленное выше, решается путем указания конкретных компетенций из ФГОС ВПО в рабочей программе по каждой из дисциплин учебного цикла.

Для планирования подготовки специалиста, а также для дальнейшего анализа процесса обучения, важно установить, какие дисциплины являются наиболее важными в процессе формирования компетенций в рамках кмпетентностной модели обучения. Это можно сделать при помощи экспертных оценок. В некоторых задачах принятия решений, в частности для обработки экспертных оценок, в целях определения результирующего экспертного суждения могут применяться различные алгоритмы и методы. Одним из методов, является метод анализа иерархи (МАИ), автором которого является Т.Саати.

В рамках метода анализа иерархий нет общих правил для формирования структуры модели принятия решения. Это является отражением реальной ситуации принятия решения, поскольку всегда для одной и той же проблемы имеется целый спектр мнений. Метод позволяет учесть это обстоятельство с помощью построения дополнительной модели для согласования различных мнений, посредством определения их приоритетов. Таким образом, метод позволяет учитывать «человеческий фактор» при подготовке принятия решения. Это одно из важных достоинств данного метода перед другими методами принятия решений. Формирование структуры модели принятия решения в методе анализа иерархий достаточно трудоемкий процесс. Однако в итоге удается получить детальное представление о том, как именно взаимодействуют факторы, влияющие на приоритеты альтернативных решений, и сами решения. Как именно формируются рейтинги возможных решений и рейтинги, отражающие важность факторов. Достоверность метода доказана многими исследованиями в различных областях: социология, экономика, экология и др.

Первое, что необходимо сделать при реализации МАИ - это построение качественной модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, альтернативные варианты достижения

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

цели и критерии для оценки качества альтернатив. Иерархические структуры используются для лучшего понимания сложной реальности: мы раскладываем исследуемую проблему на составные части; затем разбиваем на составные части получившиеся элементы и т. д. На каждом шаге важно фокусировать внимание на понимании текущего элемента, временно абстрагируясь от всех прочих компонентов. При проведении подобного анализа приходит понимание всей сложности и многогранности исследуемого предмета. Для решения задачи оценки важности дисциплин, модель проблемы в виде иерархий выглядит следующим образом:

А^йтЫГЬ ^*СЦ^1А1ены

Рис 2. Модель проблемы оценки важности дисциплин в виде иерархии.

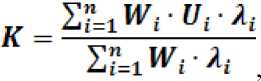

На первом уровне располагается цель — ”Важность дисциплины в развитии определенной компетенции”, на втором — наиболее важные, с нашей точки зрения, эксперты и на третьем — предметы, которые должны быть оценены экспертами второго уровня. Для проверки метода оценки важности дисциплин использовались данные из рабочих программ по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника». Для расчета использовался следующий список должностей экспертов: профессор, заместитель директора по научной работе, доцент, старший преподаватель, ассистент, группа студентов. На практике, можно установить любой набор экспертов в зависимости от предпочтений лица принимающего решения.

В качестве исходных данных имеем группу экспертов E = Ex,Е2,...,Ej . Необходимо проранжировать эти объекты. Для этого составляется матрица парных сравнений

A = а у г.i , j = 1,-., n , где элементы a у указывают степень сходства/различия пары экспертов

-

и определяются по следующим правилам:

-

1. если ay = a , то a^ = \/a, a * 0;

-

2. если эксперты Et и E^ одинаково важны, то a^ =1 , в частности ait =1 для i = 1,..., j, где j – это количество экспертов. Таким образом, матрица A имеет следующий вид:

-

3. Количественные суждения о парах индикаторов поведения задаются по многомерной

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

|

1 a i2 . . a in |

|

|

A |

1/ a i2 1 a 2 n 1 / a 1 n 1 / a 2 n . 1 |

шкале:

если эксперт E незначительно важнее E то a 3 , если эксперт E значительно важнее E то a 5 , если эксперт E явно важнее E то a 7 , если эксперт E абсолютно важнее E то a 9 .

Следующий этап – формирование вектора приоритетов по данной матрице. Традиционные методы анализа иерархий (Саати) приводят к необходимости нахождения главного собственного вектора, соответствующего максимальному собственному значению матрицы парных сравнений (этот вектор после нормализации становится вектором приоритетов).

Для случая идеальной обратно-симметричной согласованной матрицы сравнений эта задача легко решается, так как справедливо следующее утверждение: положительная обратно-симметричная матрица A является согласованной тогда и только тогда, когда порядок матрицы и ее наибольшее собственное значение совпадают:

max n .

На практике условие согласованности не выполняется. Но если же элементы матрицы незначительно отличаются от согласованной, то максимальное собственное значение max также незначительно отличается от порядка матрицы. Поэтому, если n , то в качестве степени отклонения матрицы A от согласованной можно взять следующее отношение:

max n n 1

которое называется индексом согласованности (ИС) матрицы A и является показателем близости этой матрицы к согласованной [3].

Индекс согласованности сгенерированной случайным образом по шкале от 1 до 9 обратно симметричной матрицы с соответствующими обратными величинами элементов, назовем случайным индексом (СИ). В Национальной лаборатории Ок-Риджа коллеги (см. гл.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

-

3) сгенерировали средние СИ для матриц порядка от 1 до 15 на базе 100 случайных выборок. Как и ожидалось, СИ увеличивались с увеличением порядка матрицы. Так как величина выборки была только 100, наблюдались статистические флуктуации в индексе при переходе от матрицы одного порядка к другому. Поэтому вычисления были повторены в школе Уортона для величины случайной выборки 500 в матрицах порядка до 11 X 11, а далее

использовались предыдущие результаты для n = 12, 13, 14, 15. Ниже представлены порядок матрицы (первая строка) и средние СИ (вторая строка):

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

0 |

0 |

0,58 |

0,90 |

1,12 |

1,24 |

1,32 |

1,41 |

1,45 |

1,49 |

1,51 |

1,48 |

1,56 |

1,57 |

1,59 |

Отношение ИС к среднему СИ для матрицы того же порядка называется отношением согласованности (ОС). Значение ОС, меньшее или равное 0,10, будем считать приемлемым.

|

Q. О О О ф ■8-о с |

g ю си о. X т го X о Е О. с[ S го со |

1-I "Г о СЕ |

S го го 5 Е Ф Е 1— О |

1т ф X о о < |

m о i-X ф го Е Е 1— |

00 о 1— ф 1X о. о X Е О. О 1— ф CD |

|

|

Профессор |

1,00 |

1,00 |

3,00 |

5,00 |

7,00 |

9,00 |

0,34 |

|

Зам.дир.по научн.работе |

1,00 |

1,00 |

3,00 |

5,00 |

7,00 |

9,00 |

0,34 |

|

Доцент |

0,33 |

0,33 |

1,00 |

3,00 |

5,00 |

7,00 |

0,17 |

|

Ст.преподаватель |

0,20 |

0,20 |

0,33 |

1,00 |

3,00 |

5,00 |

0,09 |

|

Ассистент |

0,14 |

0,14 |

0,20 |

0,33 |

1,00 |

3,00 |

0,05 |

|

Группа студентов |

0,11 |

0,11 |

0,14 |

0,20 |

0,33 |

1,00 |

0,03 |

ОС=0,05

Рис 3. Матрица попарного сравнения экспертов.

Следующим шагом является построение матриц попарного сравнения дисциплин между собой с точки зрения экспертов, определенных на втором уровне, алгоритм для которого описан выше. Как пример приведем матрицу построенную экспертом в должности профессор для компетенции: «Осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации» (ОК-11):

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

|

Матрица попарного сравнения дисциплин |

Я И Я Я а о -е я В |

я я я и н я я я я я Д я а о -е я я Я я я -е О |

Я я о О. я я 5Я Я а -ея а я я ^ В m |

я СУ Я О On я СУ On О On В |

О я я Я Я Я я су Я я су я о On Я 3 $ © ‘ В ‘ |

в су я 3 я я н я я а В |

я я д СУ Я Я я 3 я я я и |

я я д сУ 3 а о -е я я СУ СУ |

и я я СУ ч я СУ В |

СУ Я Я -е су Он Я я я а 2 я я я я я о. я S |

я я -ея Он Я я я о. я S |

я я -ея Он Я я я а 2 я я В |

я я я 2 я я я 1 § S Ф а ч -е- я я ^ В н |

я я я ф а у су а ^ ф О я |

я ф а © я а я а ф я В |

|

|

Информатика |

1 |

3 |

7 |

3 |

7 |

9 |

1 |

3 |

1 |

9 |

9 |

9 |

1 |

3 |

0,18 |

|

|

Офисные информационные технологии |

0,3 |

1 |

3 |

1 |

3 |

7 |

0,3 |

1 |

0,3 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,05 |

|

|

ЭВМ и периферийные устройства |

0,1 |

0,3 |

1 |

0,2 |

0,3 |

1 |

0,2 |

0,3 |

0,1 |

1 |

1 |

1 |

0,2 |

0,333 |

0,02 |

|

|

Программирование |

0,3 |

1 |

5 |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

0,3 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,05 |

|

|

Программирование на языке высокого уровня |

0,1 |

0,3 |

3 |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

0,3 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,04 |

|

|

Практикум на ПК |

0,1 |

0,1 |

1 |

0,3 |

0,3 |

1 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

1 |

1 |

1 |

0,111 |

0,143 |

0,02 |

|

|

Сети и телекоммуникации |

1 |

3 |

5 |

1 |

1 |

5 |

1 |

3 |

1 |

9 |

9 |

9 |

1 |

3 |

0,15 |

|

|

Защита информации |

0,3 |

1 |

3 |

1 |

1 |

5 |

0,3 |

1 |

1 |

3 |

3 |

3 |

0,333 |

1 |

0,07 |

|

|

Базы данных |

1 |

3 |

7 |

3 |

3 |

9 |

1 |

1 |

1 |

5 |

5 |

5 |

1 |

3 |

0,14 |

|

|

Инженерная и компьютерная графика |

0,1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,03 |

|

|

Инженерная графика |

0,1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,03 |

|

|

Компьютерная графика |

0,1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

1 |

1 |

1 |

0,333 |

0,333 |

0,03 |

|

|

Информационные системы и технологии |

1 |

3 |

5 |

3 |

3 |

9 |

1 |

3 |

1 |

3 |

3 |

3 |

1 |

1 |

0,12 |

|

|

Объектно-ориентированное программирование |

0,3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

7 |

0,3 |

1 |

0,3 |

3 |

3 |

3 |

1 |

1 |

0,09 |

ОС=0,06 |

Рис 4. Матрица попарного сравнения дисциплин в рамках компетенции ОК-11 (Профессор в роли эксперта).

В результате построения матриц попарных сравнений мы получаем векторы приоритетов от каждого из экспертов в виде матрицы V:

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.)

|

Обобщенная матрица [V] векторов приоритетов |

О. О О О ф -8-о |

ф 1-о ю го Q. Z т Z о с г го м |

н Z ф о |

Ф н го m го о с ф с н О |

1-Z ф о о < |

со о н Z ф го с с > о. 1— |

|

Информатика |

0,18 |

0,28 |

0,03 |

0,13 |

0,05 |

0,01 |

|

Офисные информационные технологии |

0,05 |

0,12 |

0,02 |

0,10 |

0,04 |

0,02 |

|

ЭВМ и периферийные устройства |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,08 |

0,11 |

0,11 |

|

Программирование |

0,05 |

0,04 |

0,04 |

0,02 |

0,14 |

0,10 |

|

Программирование на языке высокого уровня |

0,04 |

0,06 |

0,07 |

0,02 |

0,11 |

0,15 |

|

Практикум на ПК |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,09 |

0,03 |

0,01 |

|

Сети и телекоммуникации |

0,15 |

0,05 |

0,10 |

0,11 |

0,02 |

0,08 |

|

Защита информации |

0,07 |

0,05 |

0,08 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

|

Базы данных |

0,14 |

0,11 |

0,09 |

0,06 |

0,04 |

0,14 |

|

Инженерная и компьютерная графика |

0,03 |

0,02 |

0,05 |

0,02 |

0,11 |

0,03 |

|

Инженерная графика |

0,03 |

0,02 |

0,05 |

0,02 |

0,13 |

0,03 |

|

Компьютерная графика |

0,03 |

0,02 |

0,05 |

0,02 |

0,09 |

0,06 |

|

Информационные системы и технологии |

0,12 |

0,16 |

0,13 |

0,22 |

0,02 |

0,08 |

|

Объектно-ориентированное программирование |

0,09 |

0,04 |

0,26 |

0,05 |

0,06 |

0,14 |

Рис 5. Обобщенная матрица векторов приоритетов.

Заключительным этапом является вычисление обобщенного веса каждой дисциплины, для этого нужно, умножить вес дисциплины у определенного эксперта на вес этого эксперта. Затем следует сложить значения, полученные для каждой дисциплины по всем экспертам, т.е. необходимо перемножить матрицу [V] и вектор приоритетов из рисунка 1.В результате получаем вектор обобщенных приоритетов дисциплин, основанный на экспертных оценках:

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.)

|

3 О Т £ g1 О = О. 3 н ю о ZT ^ОХО Ф ю о. з 00 О С Ц |

|

|

Информатика |

0,17 |

|

Офисные информационные технологии |

0,07 |

|

ЭВМ и периферийные устройства |

0,03 |

|

Программирование |

0,05 |

|

Программирование на языке высокого уровня |

0,06 |

|

Практикум на ПК |

0,02 |

|

Сети и телекоммуникации |

0,09 |

|

Защита информации |

0,06 |

|

Базы данных |

0,11 |

|

Инженерная и компьютерная графика |

0,03 |

|

Инженерная графика |

0,03 |

|

Компьютерная графика |

0,03 |

|

Информационные системы и технологии |

0,14 |

|

Объектно-ориентированное программирование |

0,10 |

Рис 6. Итоговая таблица МАИ.

Проведенный анализ с использованием МАИ показывает возможность объективизации оценки сложной и концептуальной проблемы, такой как оценка важности дисциплин в рамках определенной компетенции [4].

Компетентностно-ориентированный подход к образовательному процессу подразумевает использование современный средств и технологий мониторинга образовательного процесса. В первую очередь это информационные системы и технологии применяемы для повышения качества образования, к которым можно отнести:

-

• виртуальные компьютерные лаборатории;

-

• интерактивные формы обучения;

-

• системы электронного обучения.

Эти средства поддержания образовательного процесса позволяют в полной мере решить проблему сбора и хранения данных о процессе обучения.

Важно отметить, что оценивая качество обучения студента, используя возможности виртуальной компьютерной лаборатории, необходимо руководствоваться такими показателями как: самостоятельность ( VL 1 ), креативность ( VL 2 ), понимание ( VL 3 ), умение

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.)

( VL 4 ), навык ( VL 5 ), мотивация ( VL ^ ), усвоение ( VL 7 ). Все вышеперечисленные показатели влияют и на развитие определенных для конкретной дисциплины компетенций. Соответственно значение показателей можно использовать при оценке компетенций:

.

Для оценки и хранения показателей, используется потенциал систем электронного обучения, обладающих всем набором функций для проведения тестирований. На сегодняшний день наиболее широкое применение находят комбинированные тесты, показатели которых ориентированы на определение уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений и навыков, формирование индивидуальной траектории, а не на констатацию формально усвоенных знаний. Стандартизированная форма оценки, используемая в таких тестах, позволяет соотнести уровень достижений учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам со средним уровнем достижений в группе и уровнями достижений каждого [7].

Имея значения показателей можно вывести обобщённый показатель успеваемости студента при работе в ВКЛ, учитывая важность ( I j ) каждого из показателей ( VL j ):

,

где n , m - количество показателей.

Как и в случае с ВКЛ, оценивая качество обучения с интерактивными курсами необходимо руководствоваться с большинством таких показателей как: понимание ( IK 1 ), умение ( IK 2 ), навык ( IK 3 ), усвоение ( IK 4 ). Все вышеперечисленные показатели также влияют и на развитие определенных для конкретной дисциплины компетенций, соответственно их значения можно использовать при оценке компетенций: .

Для оценки показателей обучения и их хранения также используется потенциал систем дистанционного обучения. Многие современные системы создания интерактивных курсов поддерживают стандарты SCORM/IMS/AICC. Они легко интегрируются в СЭО, что в некоторых случаях позволяет обходиться при оценке показателей без проведения тестирования.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.)

Имея значения показателей можно вывести обобщённый показатель успеваемости студента при работе в интерактивных курсах, учитывая важность (Ij) каждого из показателей

( К)

IK

где n , m - количество показателей.

В комплексной системе электронного обучения именно СЭО играют важнейшую роль, так как обладают большим функционалом по хранению и обработке данных процесса обучения. Именно вышесказанная особенность СЭО позволяет использовать хранящиеся в них данные для дальнейшего анализа и переработки. Одним из вариантов переработки информации является оценка компетенций, ведь именно подробные данные о процессе обучения студента позволяют оценить развитие различных компетенций еще на стадии обучения, тем самым давая возможность скорректировать процесс обучения позволяя достичь максимальных показателей качества обучения.

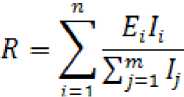

В качестве семестрового коэффициента R будем использовать значения на основе следующих данных, формируемых непосредственно в СЭО: результаты тестирований, посещаемость занятий, результаты лабораторных работ, активность в форумах и чатах, использование библиотечного материала:

,

где n, m - количество оцененных заданий. Ej - оценка за определенный вид деятельности в рамках СЭО, а Ij - весовой коэффициент данного задания в рамках всего курса и конкретной компетенции.

Следуя требованиям к структуре основных образовательных программ, прописанных в ФГОС третьего поколения, мы имеем перечень профессиональных и общекультурных компетенций для каждой дисциплины. Таким образом, каждая конкретная компетенция развивается у студента на протяжении всего процесса обучения при изучении ряда дисциплин. Каждая читаемая дисциплина, влияющая на развитие компетенции, имеет свой вес W , который можно рассчитать используя МАИ. Проведенный анализ с использованием МАИ показывает возможность объективизации оценки сложной и концептуальной проблемы, такой как оценка важности дисциплин в рамках определенной компетенции.

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.)

Имея ведомость оценок по определенной дисциплине, можно рассчитать коэффициент успеваемости студента за семестр M :

М = ) ——

, где n, m – количество оцененных заданий. Ej – оценка за определенное задание, а Ij – весовой коэффициент данного задания в рамках всего курса и конкретной компетенции.

Имея значение успеваемости студента M, коэффициента работы в СДО R, обобщенный показатель успеваемости в ВКЛ VL и обобщенный показатель успеваемости работы с интерактивными курсами IK, можно посчитать обобщенный коэффициент успеваемости U :

U = M • Im + R • L + VL • Ivl + IK • Lk , где Ir, Im, Ivl, Iik – это важность соответствующих значений относительно друг друга, причем:

lm"Hr+ kt + kk = 1.

Для определения уровня освоения компетенций λ воспользуемся таксономией Бенжамина Блума. Именно он добился наибольших успехов в исследовании познавательной сферы. Он предложил классификацию мыслительного поведения от простого воспроизведения фактов до процесса анализа и оценки. В предлагаемой им модели выделяются шесть уровней организации когнитивной и познавательной сферы. Данные шесть уровней представляют собой последовательность повышения уровня глубины знаний, отраженную в таблице:

Уровень λ Глубина знаний

-

1 Формирование знания

-

2 Формирование понимания

-

3 Способность применения

-

4 Способность осуществлять анализ

-

5 Способность осуществлять синтез

-

6 Способность оценивать

Необходимо распределить по семестрам способы достижения уровней, показанных в таблице. Для дисциплин читаемых на первом курсе характерно достижение 1-2 уровня, соответственно для специализированных дисциплин читаемых на 4-5 курсе характерен 5-6

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21-23 марта 2014 г.) уровень освоения компетенции. Остальные уровни распределяются между дисциплинами читаемыми между 2 и 4 курсами [1] [2] [5].

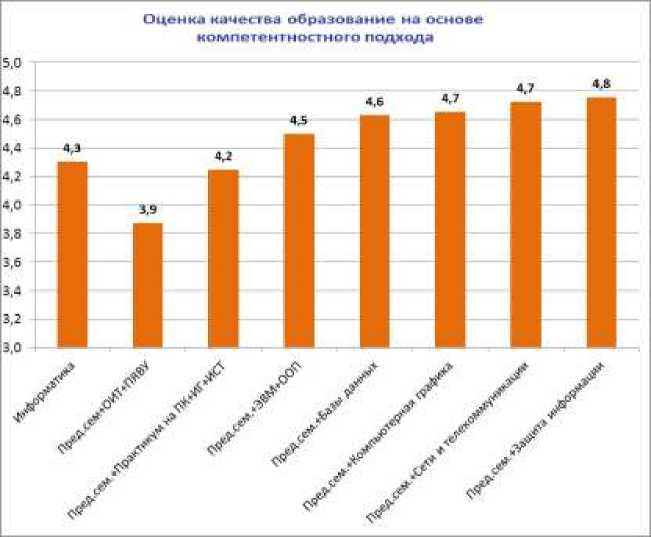

Имея достаточное количество данных об образовательном процессе, в виде показателей W (вес каждой дисциплины по МАИ), U, λ, можно вывести итоговую формулу латентной оценки развития компетенций K в процессе обучения:

где n - количество дисциплин влияющих на развитие определенной компетенции.

Рис.7. Развитие компетенций за весь срок обучения.

На рисунке 7 представлен график развития компетенций в течение всего срока обучения, со срезами знаний в конце каждого семестра. Модель развития можно сделать более информативной, если оценку проводить каждый месяц. Основываясь на полученых значениях можно прогнозировать дальнейшее развитие студента.

Таким образом, имея наглядное представление развития компетенции в течение всего срока обучения, можно сделать всесторонний анализ и прогнозирование относительно определенного студента или группы студентов. Полученные данные позволяю проверить, как у студента развивалась компетенция и какие предметы давали больший или меньший эффект. Используя для латентной оценки компетенций представленные выше инструменты комплексных систем электронного обучения и предложенный метод, мы получаем широкие возможности для контроля качества профессиональной подготовки студентов. Имея

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 1 (12), 2014, ст. 13

Выпуск подготовлен по итогам региональной научно-практической конференции «Проблемы образования-2014» (21–23 марта 2014 г.) актуальную и объективную информацию об образовательном процессе можно вырабатывать различные рекомендации по улучшению их общего уровня знаний и умений.

Список литературы Использование современных систем электронного обучения для контроля качества образования

- Mitroshin P.A. Development of software system for students' competencies assessment. // Перспективы науки. - Тамбов: Издательский дом «ТМБпринт». - 2011 - №10(25). - С.184-189.

- EDN: PBBFVL

- Митрошин П.А. Методы оценки компетенций студентов в рамках систем дистанционного обучения. // Информатика и образование. - Москва: Образование и информатика. - 2012 - №2(231). - С.24-28.

- EDN: OYRFEZ

- Deobold A.V., Shirkov P.D., Mitroshin P.A. Modern methods of formation and assessment of students' competencies. // Перспективы науки. - Тамбов: Издательский дом «ТМБпринт». - 2012 - №5(32). - С.159-165 (личный вклад автора - 0.4 п.л.).

- EDN: PAVIZF

- Mitroshin P.A. Application of hierarchy analysis method to assess the course relevance. // Глобальный научный потенциал. - Санкт-Петербург: ТМБпринт. - 2012 - №9(18). - С.130-134.

- EDN: PGCEYD

- Черемисина Е.Н., Митрошин П.А., Белов М.А. Комплексные системы электронного обучения, как инструментарий оценки компетенций учащихся. // Наука и бизнес: пути развития. - Москва: ТМБпринт. - 2013 - №5(23). - С.113-122.

- EDN: RJZLKR

- Е.Н. Черемисина, О.Е. Антипов, М.А. Белов. Роль виртуальной компьютерной лаборатории на основе технологии облачных вычислений в современном компьютерном образовании. // Дистанционное и виртуальное обучение. 2012. №1.

- EDN: OOPETD

- Белов М.А., Антипов О.Е. Контрольно-измерительная система оценки качества обучения в виртуальной компьютерной лаборатории // Качество. Инновации. Образование. 2012. № 3. С. 28-32.

- EDN: OZKPBT