Использование структуры многовидовой ассоциации гельминтов окуня в целях экологического мониторинга водных экосистем

Автор: Евланов И.А., Рубанова М.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты многолетних исследований (1990-1992, 1996-1997, 2002 и 2009 гг.) многовидовой ассоциации гельминтов (МАГ) окуня Саратовского водохранилища. Выявлены преобразования в структуре МАГ окуня, выражающиеся в изменении ядра МАГ и порядка их доминирования. Это указывает на то, что в экосистеме Саратовского водохранилища отмечается активный процесс изменения пищевых цепей, который обусловлен включением в них чужеродных видов гидробионтов.

Водные экосистемы, многовидовая ассоциация гельминтов (маг), экологический мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/148200322

IDR: 148200322 | УДК: 591.69

Текст научной статьи Использование структуры многовидовой ассоциации гельминтов окуня в целях экологического мониторинга водных экосистем

Э кологический мониторинг как система долгосрочных наблюдений за изменениями состояния природной среды включает оценку современного состояния и прогноз изменений, вызванных антропогенными факторами [18]. Сведения о зараженности рыб отдельными видами паразитов [ 5 ], изменении паразитофауны рыб достаточно широко используются при мониторинге водных объектов [6, 19]. Целью работы было определить возможности применения МАГ для выявления изменений в экосистеме водоема.

В Саратовском водохранилище на фоне определенной стабилизации абиотических факторов и постоянного присутствия в водных массах различных поллютантов [2, 16] в биотической составляющей экосистемы произошли серьезные изменения, затронувшие все основные группы гидробионтов.

В настоящее время в зоопланктоне Саратовского водохранилища зарегистрировано 246 видов, из которых 21 вид относится к чужеродным организмам [8, 11]. При этом 5 видов относятся к понто-каспийским вселенцам и 16 – принадлежат к бореально-арктическому комплексу [12]. Следует отметить, что большую часть года чужеродные виды принадлежат к доминирующим комплексам зоопланктона [11].

В макро- и нектозообентосе Саратовского водохранилища в 2009 г. зарегистрировано 68 видов, из которых 24 инвазионных вида [4]. Структура донных сообществ Саратовского водохранилища продолжает изменяться за счет экспансии вселенцев, среди которых моллюски и чужеродные виды других таксономических групп [4, 20].

В структуре ихтиоценоза водоемов Средней и Нижней Волги к настоящему времени произошли серьезные изменения. Рыбы-вселенцы понто-каспийского комплекса (бычки сем. Gobiidae, тюлька и др.) в новых условиях создали самовос-производящиеся популяции и включились в пище-

Рубанова Марина Васильевна , м.н.с.; Евланов Игорь Анатольевич , д.б.н., проф.

вые цепи биоценоза Саратовского водохранилища, они стали пищевыми объектами судака и берша, окуня [9]. Ихтиологические исследования позволяют прогнозировать дальнейшие значительные изменения, происходящие в рыбной части сообщества и его экологической структуре, обусловленные влиянием комплекса антропогенных факторов [3].

Структура сообщества паразитов активно пополняется чужеродными для Саратовского водохранилища видами паразитов [7, 15]. Биоинвазий-ные виды зоопланктона и макрозообентоса участвуют в жизненных циклах гельминтов рыб [10, 13]. Бычок-головач способствует распространению в водохранилище цестод Triaenophorus nodulosus , Protecephalus percae, нематоды Camallanus lacustris и трематоды-вселенца Nicolla skrjabini , бычка-кругляка – P. percae [14]. Тюлька – возможный хозяин трематоды Bunodera luciopercae , нематоды Camallanus truncatus и др. видов гельминтов [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящей работы послужили паразитологические исследования рыб, проведенные в районе Мордово – Кольцовского участка Саратовского водохранилища в акватории стационара «Кольцовский» ИЭВБ РАН (п. Мордово). Сбор материала проводился ежемесячно в периоды с мая 1996 г. по сентябрь 1997 г., с мая по октябрь 2002 г. и в январе-феврале 2009 г. Дополнительно обработаны архивные данные лаборатории популяционной экологии ИЭВБ РАН за 1990-1992 гг. Всего вскрыто 2406 экз. окуня. Сбор, фиксация и камеральная обработка гельминтологического материала выполнялись общепринятыми методами [1]. В качестве основных характеристик заражения рыб гельминтами использовались показатели экстенсивности инвазии (процент заражения хозяина паразитами одного вида), интенсивность инвазии (минимальное и максимальное количество паразитов одного вида в особях хозяина), индекс обилия (средняя численность паразитов одного вида в особях хозяина).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

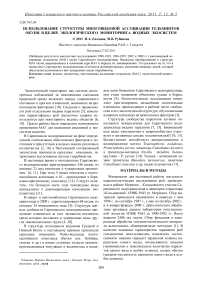

В результате исследований выявлено, что видовой состав МАГ окуня в Саратовском водохранилище представлен 16 видами гельминтов: Сestoda – 3, Trematoda – 7, Nematoda – 3, Acanthocephala – 3 (табл. 1). Высокое видовое разнообразие гельминтов МАГ окуня (16 видов) является свидетельством эврибионтности и наличия широких трофических связей вида в водохранилище. Большинство видов компонентов МАГ окуня является широкоспецифичными паразитами, для которых окунь является основным хозяином.

Отражением статуса видов в МАГ окуня является ее организационная структура, определяемая количественными показателями инвазии хозяина и регулярностью его заражения в межгодовом аспекте. Структура МАГ окуня представлена основными, второстепенными, редкими и единично регистрируемыми видами гельминтов (табл. 1).

Основу МАГ окуня составляют 5 видов МАГ ( C. lacustris, C. truncatus, B. luciopercae, A. lucii, P. percae ), имеющих наибольшие значения показателей инвазии и регулярно заражающих хозяина в течение всего периода исследований. Для основных видов МАГ окунь является окончательным хозяином, в котором гельминты достигают половой зрелости и заканчивают свой жизненный цикл. Второстепенные виды представлены 4 обычными видами паразитов окуня ( T. nodulosus , R. campanula , I. variegatus , R. acus ), достаточно стабильно заражающими хозяина в течение всего периода исследований. Средние значения показателей заражения хозяина второстепенными видами МАГ значительно ниже, чем основными. Для второстепенных видов окунь является дополнительным хозяином, в котором происходит рост и морфологические изменения личиночных стадий паразита. В группу редких входят 5 видов гельминтов: широкоспецифичный P. borealis , менее специфичная для окуня B . polymorphus и неспецифичные A. transversale , N. crassus , Cestoda sp. Редкие виды МАГ используют окуня в качестве окончательного, но не облигатного (обязательного) хозяина, достигая в нем зрелости. Роль окуня в жизненном цикле Cestoda sp. не определена. Невысокие значения количественных показателей заражения окуня редкими видами МАГ, нерегулярность их регистрации в популяции хозяина в отдельные годы позволяют говорить о небольшом его значении в распространении этих видов гельминтов в экосистеме водоема. Присутствие единично регистрируемых в структуре МАГ окуня видов ( Trematoda sp. larvae и паразита преимущественно карповых – трематоды S. globi-porum ) является свидетельством широкого спектра питания рыб.

В структуре МАГ окуня имеется выраженное ядро, представленное одним из основных видов, частота встречаемости которого в популяции хозяина максимальна и составляет не менее 45% в каждом конкретном году (табл. 2). Количественный состав ядра в течение всего периода исследований был ограничен одним видом гельминтов.

Таблица 1. Основные количественные показатели и организационная структура МАГ окуня

|

Виды гельминтов |

Э, % |

М, экз. |

I, экз. |

Р, годы |

|

Основные |

||||

|

Bunodera luciopercae |

45,52±3,49 |

4,58±0,81 |

1-679 |

7 из 7 |

|

Camallanus lacustris |

40,84±3,18 |

2,02±0,22 |

1-53 |

7 из 7 |

|

Camallanus truncatus |

33,97±3,00 |

1,42±0,15 |

1-52 |

7 из 7 |

|

Acantho-cephalus lucii |

24,36±3,07 |

1,23±0,21 |

1-58 |

7 из 7 |

|

Protecepha-lus percae |

11,28±2,15 |

0,46±0,13 |

1-71 |

7 из 7 |

|

Второстепенные |

||||

|

Triaenopho-rus nodulo-sus pl |

5,17±1,09 |

0,15±0,04 |

1-15 |

7 из 7 |

|

Rhipi-docotyle campanula |

2,83±0,79 |

0,35±0,21 |

1-250 |

7 из 7 |

|

Ichthyocoty-lurus varie-gatus mtc |

2,51±1,10 |

0,05±0,02 |

1-8 |

5 из 7 |

|

Raphidas-caris acus larvae |

0,65±0,41 |

0,01±0,01 |

1-11 |

7 из 7 |

|

Редкие |

||||

|

Al-locreadium transversale |

1,31±0,69 |

0,04±0,03 |

1-2 |

2 из 7 |

|

Cestoda sp . |

1,11±0,61 |

0,02±0,01 |

1-2 |

2 из 7 |

|

Neoechi-norhynchus crassus |

0,81±0,46 |

0,01±0,01 |

1-2 |

3 из 7 |

|

Bucephalus polymorphus |

0,72±0,45 |

0,02±0,02 |

1-7 |

2 из 7 |

|

Pseudoechi-norhynchus borealis |

0,37±0,37 |

0,004±0,00 4 |

1 |

2 из 7 |

|

Единичные |

||||

|

Sphaerosto-mum globi-porum |

0,42±0,42 |

0,01±0,01 |

2 |

1 из 7 |

|

Trematoda sp. larvae |

0,27±0,27 |

0,01±0,01 |

2 |

1 из 7 |

Примечание: Э – экстенсивность инвазии, %; М – индекс обилия, экз.; I – интенсивность инвазии, экз.; Р – регулярность заражения хозяина за семь лет исследований, годы. Виды гельминтов расположены в порядке уменьшения значений показателей заражения хозяина.

За период исследований структура МАГ окуня претерпела значимые изменения, которые выразились в первую очередь в неоднократной смене состава ядра МАГ и изменении схемы (порядка) доминирования видов (табл. 2). Наиболее серьезные преобразования структуры МАГ окуня отмечены в первые годы исследований. За 1990-1992 гг. состав ядра, представленный C. truncatus был заменен B. luciopercae, ежегодно изменялся порядок доминирования видов. С 1996 г. доминирующее положение в структуре МАГ заняла нематода C. lacustris, в течение последних четырех лет исследований состав ядра оставался неизменным. С 1996 г. также отмечена определенная стабилизация порядка доминирования компонентов в структуре МАГ.

Таблица 2. Соотношение встречаемости гельминтов основных видов МАГ в популяции окуня, %

|

Годы |

C. lacustris |

С. truncatus |

B. luciopercae |

A. lucii |

P. percae |

Схема доминирования видов |

Ядро МАГ |

|

1990 |

13,60±1,77 |

66,67±2,43 |

46,93±2,57 |

33,07±2,43 |

20,27±2,07 |

2-3-4-5-1 |

С.truncatus |

|

1991 |

4,55±0,71 |

48,77±1,71 |

63,48±1,64 |

35,12±1,63 |

12,49±1,13 |

3-2-4-5-1 |

B.luciopercae |

|

1992 |

27,58±2,46 |

19,39±2,18 |

50,14±2,68 |

42,42±2,72 |

10,61±1,69 |

3-4-1-2-5 |

B.luciopercae |

|

1996 |

76,76±2,43 |

36,39±2,66 |

40,67±2,72 |

29,05±2,51 |

8,87±1,57 |

1-3-2-4-5 |

C. lacustris |

|

1997 |

51,98±3,32 |

18,06±2,55 |

40,97±3,26 |

13,66±2,28 |

8,81±1,88 |

1-3-2-4-5 |

C. lacustris |

|

2002 |

65,68±3,09 |

31,36±3,02 |

36,44±3,13 |

32,20±3,04 |

9,32±1,89 |

1-3≈4≈2-5 |

C. lacustris |

|

2009 |

45,71±8,54 |

17,14±6,46 |

40,00±8,40 |

20,00±6,86 |

8,57±4,80 |

1≈3-4-2-5 |

C. lacustris |

Примечание: 1 – C. lacustris, 2 – С. truncatus, 3 – B. luciopercae , 4 – A. lucii , 5 – P. percae ; мости незначительны.

ВЫВОДЫ

Очевидно, что на фоне определенной стабилизации с середины 90-х годов основных абиотических факторов в биоте Саратовского водохранилища произошли значимые изменения. Чужеродные виды гидробионтов стали структурообразующими в биоценозе водоема, в ряде случаев они занимают доминирующее положение. За счет чужеродных видов произошло обогащение кормовой базы водоема. Изменения основных параметров структуры МАГ окуня, выражающиеся в неоднократной смене порядка доминирования видов и состава ядра, являются показателем того, что в настоящее время определенная часть биоинвазийных видов гидробионтов натурализовалась и достигла численности и биомассы, достаточных для оказания влияния на структуру биоценоза в целом. Проведенные исследования убедительно показали, что структура МАГ окуня отреагировала на произошедшие изменения с некоторым запаздыванием, так как процесс изменения пищевых цепей с включением в них чужеродных видов гидробионтов произошел не одномоментно, а занял определенный временной интервал

Список литературы Использование структуры многовидовой ассоциации гельминтов окуня в целях экологического мониторинга водных экосистем

- Быховская-Павловская И.Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Л.: Наука, 1985. 121 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 1997 году. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Вып. 7. Самара, 1998. 95 с.

- Евланов И.А., Минеев А.К. Ихтиологические исследования на Средней и Нижней Волге: состояние и перспективы//Изв. Самар. НЦ РАН. Спец. выпуск «Актуальные проблемы экологии», вып.4. 2005 С. 298-301.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л. В., Антонов П.И., Курина Е.М. Распределение инвазионных видов в составе донных сообществ Куйбышевского водохранилища//Ресурсы экосистем Волжского бассейна: Т. 2. Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2008. С. 198-205.

- Иванов В.М., Семенова Н.Н. Мониторинг зараженности рыб метацеркариями трематод в дельте Волги//Вопр. ихтиол. 2000. Вып. 40, № 6. С. 826-831.

- Иешко Е.П. Опыт эколого-популяционного анализа паразитофауны рыб северных биоценозов//Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 1981. 23 с.

- Молодожникова Н.М., Жохов А.Е. Таксономическое разнообразие паразитов рыбообразных и рыб бассейна Волги III. Аспидогастры (Aspidogastrea) и трематоды (Trematoda)//Паразитология. 2007. Т. 41, вып. 1. С. 28-54.

- Мухортова О.В. Сообщества зоопланктона пелагиали и зарослей высших водных растений разнотипных водоемов средней и Нижней Волги//Автореф. дисс….канд биол. наук. Тольятти, 2008. 21 с.

- Никуленко Е.В., Шемонаев Е.В., Евланов И.А. Особенности питания рыб вселенцев понто-каспийского комплекса//Ресурсы экосистем Волжского бассейна: Т.2. Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2008. С. 207-222.

- Попова Л.Б., Биочино Г.И. К вопросу о нахождении и паразитофауне Dreissena bugensis в Рыбинском водохранилище//Паразитология. 2001. Т. 35, вып. 4. С. 356-359.

- Попов А.И. Особенности биологии и экологии чужеродных видов зоопланктона//Ресурсы экосистем Волжского бассейна: Т.2. Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2008. С. 180-197.

- Попов А.И., Мухортова О.В. Вклад видов-вселенцев в состав и структуру сообществ зоопланктона Саратовского водохранилища//Проблемы биоэкологи и пути их решения (Вторые Ржавитинские чтения): материалы Междунар. науч. конф. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. С. 104-105.

- Ройтман В.А., Цейтлин Д.Г. Очерк биологии некоторых гельминтов, ассоциированных с окунем в озерных биоценозах//Гельминты в пресноводных биоценозах. М.: Наука, 1982. С.146-193.

- Рубанова М.В. Роль некоторых видов рыб-вселенцев в формировании структуры сообщества гельминтов рыб Саратовского водохранилища//Современное состояние водных биоресурсов: Материалы международной конференции. Новосибирск: «Агрос», 2008. С. 382-385.

- Рубанова М.В. Фауна гельминтов головешки-ротана Perccottus glehni (Eleotridae) в Саратовском водохранилище. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Экология». Тольятти, 2009. С. 140-145.

- Селезнев В.А., Селезнева А.В., Рахуба А.В. Мониторинг, нормирование и регулирование антропогенного воздействия на Саратовское водохранилище//Ресурсы экосистем Волжского бассейна: Т. 2. Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2008. С. 4-15.

- Тютин А.В. Новые примеры обмена паразитами между вселившимися и аборигенными видами рыб в экосистеме Верхней Волги (Россия)//Инвазии чужеродных видов в Голарктике. Материалы российско-американского симпозиума по инвазийным видам, Борок, Ярославской области, Россия, 27-31 августа 2001 г. Борок, 2003. С. 301-306.

- Федоров В.Д. Гидробиологический мониторинг: Обоснование и опыт организации//Гидробиол. журнал. Т.11, №5. 1975. С. 5-12.

- Цейтлин Д.Г. Паразитологический мониторинг как основа контроля санитарного состояния водоемов и качества воды//Современные проблемы паразитологии, зоологии и экологии. Материалы I и II международных чтений, посвященных памяти и 85-летию со дня рождения С.С. Шульмана. Калининград: Изд-во КГТУ, 2004. С. 72-85.

- Kurina E.M., Zinchenko T.D. Invasive species in the bottom cenoses of the littoral zone of the Saratov reservoir//Types of Strategy and Not Only…(Materials of the Fourth Russian-Polish School of Young Ecologists). Togliatti:Kassandra, 2010. P. 28.