Использование тактических пауз при прохождении скалолазной трассы

Автор: Котченко Ю.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (26), 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются закономерности парной связи «время отдыха - результат» в дисциплине лазание на трудность. Представленные данные базируются на основании многолетнего анализа соревновательной практики скалолазов высокой квалификации. Изучены показатели времени восстановления, характерные для соревновательных трасс международных турниров. Установлена степень связи компонента с итоговым результатом выступления ( R =0,44, р

Скалолазание, международные соревнования, время восстановления, лазание на трудность, эффективность выступления

Короткий адрес: https://sciup.org/140238530

IDR: 140238530

Текст научной статьи Использование тактических пауз при прохождении скалолазной трассы

Введение . Скалолазание относится к сложно координационным, атлетическим видам спорта. Хорошая физическая подготовка в этом виде спорта является ключевым фактором успешного выступления на международных соревнованиях, и по этой причине подавляющее большинство научных исследований в скалолазании сосредоточено в направлениях специальной физической и технической подготовки [1,2]. В дисциплине лазания на трудность, по некоторым данным, уровень предстартовой подготовки скалолаза формирует успех выступления на 78% у женщин и 77% у мужчин [3].

К числу факторов, определяющих эффективность тренировочного процесса, исследователи относят использование новых методических подходов, психологическуюготовность и морфофункциональные показатели. По различным оценкам, число характеристик, в той или иной степени оказывающих влияние на результат в спортивном скалолазании, может доходить до 45 [4].

Помимо таких классических подходов, в настоящее время в спортивном скалолазании исследования развиваются и в новомнаправлении: идет поиск, выявление и изучение пространственно-временных характеристик лазания, воздействующих на результат непосредственно в ходе выступления [3]. Это - постоянно действующие компоненты соревновательного процесса (СП), в своем большинстве не связанные с физической или технической подготовкой. Влияние таких компонентов на эффективность лазания может быть существенно ниже, чем степень физической подготовки, но именно они и определяют результат, когда на старт выходят спортсмены примерно одного уровня мастерства.

Исследования в этом направлении способствуют пониманиюструктуры СП в скалолазании ивозможности реализации скрытых в этой структуре резервов, позволяющих максимальноиспользовать соревновательный потенциал спортсмена.

Одним из таких компонентов в дисциплине лазание на трудность является время восстановительных пауз ( 1 1 -компонент), применяемых спортсменами в ходе лазания, (рис.1,2). Такие паузы в том или ином объеме встречаются практически во всех выступлениях, но в настоящее время не существует научно-обоснованных методик, позволяющих хотя бы примерно рассчитать оптимальный объем такого отдыха.

Рис. 1. Классический пример отдыха

Рис. 2. Сложная позиция отдыха

Время восстановления – важный и достаточно сложный в изучении компонент. Он тесно связан с такими характеристиками как плотность, интенсивность,чистое время лазания и через них оказывает влияние на общий результат выступления ( Y ). Для его изучения были проведены исследования по продолжительности пауз отдыха, применяемых скалолазами высокой квалификации на крупных международных турнирах.

Цель исследования : установить степень и закономерности связи времени восстановления с итогом выступления в лазании на трудность среди женщин.

Методика исследования . Лазание на трудность считается самой престижной дисциплиной из трех видов спортивного скалолазания. Вместе с тем, это весьма непростой в исследовательском плане вид. В отличие от скорости, где существует эталонный маршрут, в этом виде скалолазания протяженность трассы и ее категория трудности постоянно меняются [5], в связи с чем меняется степень связи t 1 -компонента с результатом и закономерности этой связи. По этим причинам было выполнено деление трасс на две группы: короткие ( s -трассы) для Y ≤ 42 и трассы средней и большой протяженности ( ext -трассы) для Y > 42.

В данной статье мы рассмотрим результаты изучения закономерности связи t 1 -компонента с результатом, свойственные для полуфинальных и финальных ext -трасс международных соревнований. Данные собирались на протяжении шести лет, с 2012 по 2017 гг. Всего изучено 798 выступлений спортсменок высокой квалификации. Видеофайлы стартов обрабатывались в программе Weatherwax 2.2.8 и пакете Statistika 10. Методы: корреляционный и регрессионный анализ.

Результаты и их обсуждение . Предварительный анализ показал, что время восстановления обладает очень высокой дисперсией, что делает весьма проблематичным получение оценок приемлемой точности (табл.1).

Таблица 1

Показатели времени восстановления, свойственные __________ для полуфинально-финального этапа ____

|

Характеристика |

Показатель |

|

Среднее значение, t 1 |

34,4 |

|

Дисперсия, σ2 |

547 |

|

Стандартная ошибка среднего, m |

0,85 |

|

Коэффициент вариации, v |

68 |

|

Индекс корреляции, R ( р <0,001) |

0,44 |

|

Максимальное значение |

98 |

Степень связи с результатом находится в умеренной зоне и является высокозначимой: р = 1,3Е-08. Следовательно, данный компонент практически всегда оказывает влияние на итог выступления. Исследования позволили установить, что в целом паузы отдыха способствуют повышению эффективности лазания, но до определенных пределов. Абсолютное большинство спортсменок (95%), использует на ext -трассах для отдыха до 80 с. Показатели в 30 – 40 секунд более характерны для высоких результатов, но иногда встречаются существенные отклонения, вызванные отсутствием общепринятых рекомендаций по этому компоненту лазания.

В соревновательной практике считается,если есть удобное место отдыха, значит нужно отдохнуть, и чем больше, тем лучше. Но ограничения в правилах не способствуют такой тактике: чем дольше отдыхает спортсменка, тем меньше времени у нее остается для реализации своего потенциала. Следует также учитывать тот факт, что сам по себе отдых на столь сложных маршрутах требует дополнительных энергозатрат и может привести к чрезмерному утомлению, после которого спортсменка уже не сможет эффективно продолжать выступление.

Нередки ситуации, когда спортсменки явно затягивали такие паузы, находясь в удобной для отдыха позиции, что в большинстве случаев оказывало негативное влияние на результат. С другой стороны, во время сбора данных фиксировались выступления с итоговым значением t1 = 0. Как правило, такая тактика свойственна спортсменкам, не претендующим на выход в финальную часть соревнований, и вызвана в первую очередь недостаточным уровнем предсоревновательной подготовки, не позволяющим взять паузу на трассе предельной категории трудности.

На начальном этапе исследований был поставлен вопрос, каким должно быть оптимальное время отдыха на полуфинальных и финальных ext -трассах международных соревнований. После предварительного анализа полученных данных вопрос подкорректировали следующим образом:

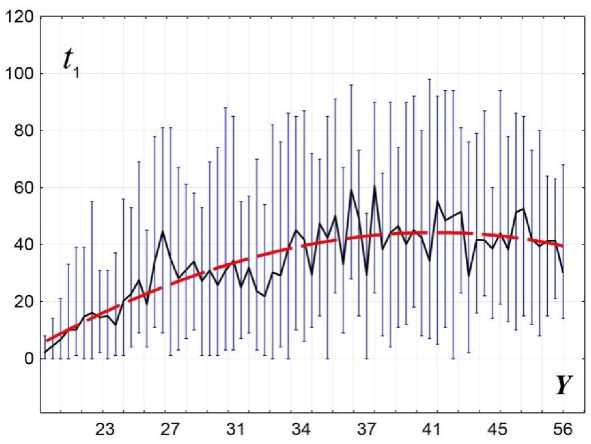

Сколько времени для восстановления можно выделить в условиях современной системы СП, так, чтобы оставшейся части в полном объеме хватило для достижения поставленной цели? Для получения ответа были изучены закономерности парной связи «время восстановления - результат» и динамика изменений компонента в зависимости от роста результата (рис. 3).

Рис. 3. Связь времени восстановления с результатом

На рисунке хорошо просматриваются две зоны: первая до значений Y< 35 баллов, когда идет активный рост увеличения суммарной продолжительности пауз отдыха, и вторая ( Y > 35) где показатели стабилизируются. Третья, малозаметная зона ( Y > 47) характеризуется некоторым снижением значений t 1 -компонента, вызванным необходимостью расходовать временной лимит больше для активных действий, что свойственно для очень длинных трасс.

Исследования позволили построить регрессионную модель парной зависимости, которая описывается полиномом второй степени:

t 1 opt = - 63,4 + 4,94 Y - 0,06 Y 2

где t 1 opt – оптимальное время восстановительных пауз; Y – планируемый результат выступления. Рабочий диапазон уравнения: 15 ≤ Y ≤ 56.

Как отмечалось выше, компонент обладает высокой дисперсией, что снижает возможность получения точной оценки. Однако величину стандартной ошибки в этом случае можно использовать в качестве границы зоны оптимума: m opt = 61%. При таком подходе расчетная оценка, несомненно, может использоваться в качестве исходного временного ориентира в тренировочной и соревновательной практике.

Рассмотрим конкретный пример. Спортсменка прошла квалификационный отбор и вышла в полуфинал соревнований. Протяженность полуфинальной трассы Y = 46. Предположим, она планирует пройти ее полностью. Какой в этом случае должна быть оптимальная протяженность восстановительных пауз и размер зоны оптимума?

t 1 opt = – 63,4 + 4,94·46 – 0,06·46 2 = 41 с

В ходе выступления спортсменка может ориентироваться строго на полученную величину, и это не будет ошибкой, поскольку именно к такому значению (для маршрутов протяженностью Y = 46), стремятся показатели времени восстановления высококлассных скалолазок. Но соревновательная ситуация непредсказуема, и если что-то пошло не так, можно перейти на оценку времени отдыха, в соответствии с зоной оптимума компонента. В данном примере зона находится в интервале 16 - 66 секунд. И выход за границы этой зоны, согласно результатам проведенных исследований, уже не будет способствовать высокой эффективности выступления.

Список литературы Использование тактических пауз при прохождении скалолазной трассы

- Коваль Т.Е., Новикова Н.Т., Поципун А.А. Использование современных тренажеров в специальной физической подготовке спортсменов (на примере кампусборда)//Воспитание и обучение: теория, методика и практика: материалы III межд. науч.-практ. конф. -2015. -С. 330-331.

- Власенко П.С., Байковский Ю.В. Общие принципы тренировки локальной выносливости мышц сгибателей пальцев при занятии скалолазанием//Экстремальная деятельность человека. -2014. -№ 4 (33). -С. 7-9.

- Котченко Ю.В. Сложное лазание: Теория соревновательного процесса. -Симферополь: Научный мир, 2018. -288 с.

- Orth, D., Kerr, G., Davids, K., Seifert, L. 2017. Analysis of Relations between Spatiotemporal Movement Regulation and Performance of Discrete Actions Reveals Functionality in Skilled Climbing. . https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01744/full

- Скалолазание и наука. Категории трасс . -http://rcrs.info, 2018. -Режим доступа: http://rcrs.info/category/kategorii-trass.