Использование теплофизических параметров в качестве экспертной оценки огнестойкости материалов

Автор: Машович А.Я., Руденко М.Б., Голодков Ю.Э., Ларионова Е.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Проблемы пожарной безопасности

Статья в выпуске: 4 (51), 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе осуществляется выбор оценочных критериев для определения огнестойкости строительных материалов. Указывается на неточность определения и недостатки в использовании существующих параметров. Предлагается использование комплексной величины, представляющей собой совокупность теплофизических характеристик. Обосновывается эффективность ее выбора.

Короткий адрес: https://sciup.org/14335377

IDR: 14335377

Текст научной статьи Использование теплофизических параметров в качестве экспертной оценки огнестойкости материалов

Отсутствие четкого разделения между критериями, предназначенными для характеристики самого материала и изделий из него (образец, конструкция) приводит к искажению объективной реальности при оценке пожароопасных свойств. Устойчивость материалов к тепловому воздействию определяют согласно ГОСТ 12.01.044-89 по: температуре воспламенения, температуре самовоспламенения, температурным условиям теплового самовозгорания [1-4], которые являются характеристиками образца и его поведения в стандартизированных условиях. К примеру, при изучении условий самовозгорания веществ, время самовозгорания определяется для стандартизированного размера образца [1-4]. Определение температуры самовоспламенения расчетными методами и на установках Монахова [5] между собой не коррелируют. Наличие систематических отклонений в методиках [5], определяющих одно и то же свойство, приводит к появлению двух параметров, его определяющих: стандартной температуре самовоспламенения и минимальной температуре самовоспламенения [6]. Аналогичными недостатками обладают методики, основанные на использовании значений критической плотности теплового потока [1-4] (в другой трактовке – минимальной допустимой интенсивности облучения). Существенным недостатком данных методик является то, что тепловое воздействие на материал не соответствует тепловому потоку на поверхности, при этом не учитывается влияние геометрических размеров образца (термически «толстый», термически «тонкий» образец), состояние поверхности (табл. 1) и времени теплового воздействия (табл. 2) на результаты эксперимента.

Таблица 1

Влияние состояния поверхности материала на величину критической плотности теплового потока

|

Материал |

Допустимая температура применения, ºС |

Температура самовоспламенения, ºС |

Критическая плотность облучения, Вт/м2 |

|

Древесина сосновая: - шероховатая - окрашенная масляной краской |

80 80 |

295 295 |

12800 17500 |

|

Торф: - кусковой - брикетный |

80 80 |

225 225 |

9800 13300 |

Таблица 2

Значение критической плотности теплового потока, определенное для различных временных интервалов теплового воздействия [7]

|

Материал |

t c . в . , ºС |

qKp, Вт/м 2 |

||

|

время теплового воздействия |

||||

|

3 мин |

5 мин |

15 мин |

||

|

Древесина сосновая (влажность 12 %) |

399 |

18800 |

16900 |

13900 |

|

Торф брикетированный |

225 |

31500 |

24400 |

13200 |

|

Хлопок |

407 |

11000 |

9700 |

7500 |

По условиям эксперимента [1-4] тепловой поток на поверхности создается, в основном, благодаря лучистому теплообмену и зависит как от степени черноты поверхности тела, так и от абсолютной температуры тела взятой в четвертой степени. Этими параметрами определяются как собственное, так и отраженное излучение, которые оказывают влияние на величину тепловых потерь в окружающую среду.

С учетом того, что тепловое воздействие, приведшее к возгоранию, принимается равным q крит , величина теплового потока, поступающая внутрь тела, определяется:

q q kpum q потери •

Величина q потери , кроме лучистой, включает и конвективную составляющую. Формирование конвективной колонки над материалом осуществляется за счет нагрева поверхности и выделения газов при его термической деструкции. Выделяющиеся газы (дымы) изменяют оптические свойства среды между поверхностью и излучателем, что также оказывает влияние на условия теплообмена . Таким образом, тепловой поток является постоянным только для излучателя. Для материала эта величина является функцией многих переменных, в том числе и его поверхностных свойств. Исходя из этого, можно считать, что в условиях эксперимента характеризуется не сам материал, а образец, помещенный в стандартные условия, а данные, полученные по [1-4], будут строго справедливы для исследуемого образца и их использование для других условий станет возможным только с определенной поправкой. Подобными недостатками при определении величин, используемых для оценки пожарной опасности веществ и материалов, обладают температуры: воспламенения, самовоспламенения, тления и др.

На наш взгляд, показатели пожароопасности веществ и материалов не должны зависеть от метода их определения, а также геометрических размеров тел. Количество параметров должно быть необходимым и достаточным для прогнозирования и оценки свойств материалов при тепловом воздействии.

Оценка величины теплового потока по методикам [1-5] носит относительный характер и дает характеристики, представляющие суммарное влияние источника излучения, свойств поверхности, геометрических размеров образца и аппаратурного оформления. Устранить влияние этих факторов и перейти к абсолютным величинам в условиях эксперимента представляется крайне сложной задачей. Поэтому для характеристики материала целесообразно рассматривать влияние теплофизических параметров на изменение температуры путем моделирования.

Поскольку в условиях пожара деструктивные изменения начинаются в поверхностном слое, наибольший интерес представляет его температурный режим. Для граничных условий второго рода [8-10] нестационарное температурное поле рассчитывается:

2 q.

t x T = t o + Vх a T • ierfcW , где (1)

A ierfc (I) = • e~в2 - e •(!- erf(e)) (2)

n

В случае определения температуры на поверхности ( x = 0) материала, ierfc( в ) найдется:

ierfc (в) =

тогда

t =t x ,T oo

+ 2q.

A

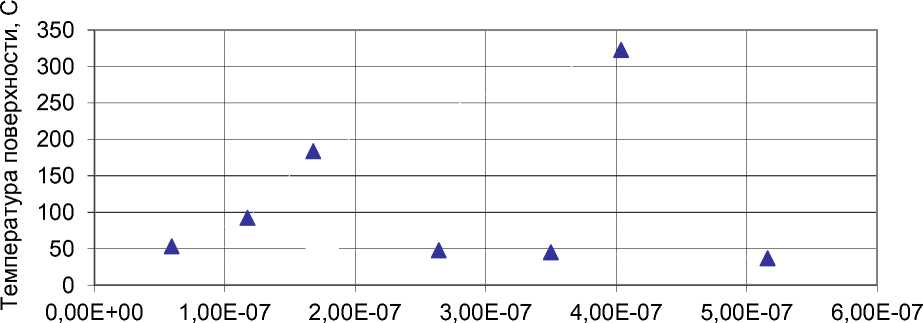

Исходя из (3), температура поверхностного слоя зависит от плотности теплового воздействия на поверхность материала, теплопроводности материала, времени теплового воздействия, а также коэффициента температуропроводности. Коэффициент температуропроводности а [м2/с] является физической величиной, показывающей изменение температуры за единицу времени или, другими словами, скорость изменения температуры [810]. Однако величина а , не может являться достаточной характеристикой пожароопасности материала, так как не имеет однозначной зависимости от температуры поверхности (рис. 1).

коэффициент температуропроводности а,м2/с

Рис. 1. Зависимость температуры поверхности различных материалов от коэффициента температуропроводности а при фиксированном тепловом воздействии

Л

Раскрывая величину a = —, и преобразуя выражение (1), получаем: ср t — t+2q x ,т o qWw

т

\ Л-с - р-п

Л- c • р

Вт

м 2 - К ’

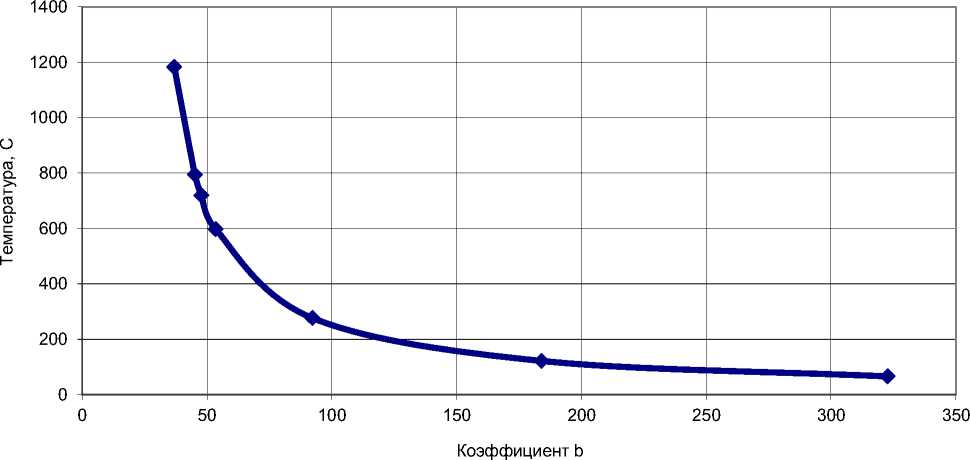

Введем обозначение b = J -----. Величина b измеряется в

т определяется для единицы времени и показывает количество тепла, приходящееся на единицу поверхности тела и вызывающее увеличение ее темпе ратуры на один градус. С учетом того, что величины Л, с, р однозначно определены для выбранного материла, и рассчитываются с учетом поправки на

Л-с • р температуру, использование b = -----в качестве характеристики

т теплофизических свойств материала весьма перспективно. Данный параметр хорошо коррелирует с величиной теплового потока и температурой на поверхности, изменяющейся во времени (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость температуры поверхности различных материалов от коэффициента b при фиксированном тепловом воздействии

Из графика (рис. 2) можно видеть, что при одинаковых условиях теплового воздействия материалы с более высоким показателем b достигнут ожидаемой температуры за больший промежуток времени. Материалы с различными теплофизическими характеристиками и близкими температурами воспламенения достигнут критических показаний за разные промежутки времени и, соответственно, будут представлять различную пожарную опасность.

Отметим также следующее. Опасным фактором пожара является не только повышенная температура, но и токсичность продуктов разложения. Процессы деструкции и образования газов возникают до момента достижения температуры воспламенения. Концентрации, при которых газы поддерживают пламенное горение, гораздо выше предельно допустимых концентраций, что и обусловливает их опасность до появления пламени. Кроме того, ряд токсичных газов ( СО 2 , HCl ) вообще препятствует горению, поэтому медленный нагрев в условиях ограниченного газообмена приводит к увеличению температуры самовоспламенения в сравнении со справочными данными. Таким образом, для исследования пожароопасных свойств веществ и материалов нам представляется использование следующей последовательности:

-

1) с использованием метода деривотографии определение критических температур с целью определения структурных изменений в материале;

-

2) оценка степени опасности происходящих изменений (плавление, выделение токсичных газов, протекание экзотермических реакций и т.п.);

-

3) рассчет энергозатрат (b), необходимых для увеличения температуры тела до критического значения, или определение времени ее достижения при фиксированном тепловом воздействии.

Оценка пожароопасности образцов или изделий из выбранных материалов является самостоятельной задачей и должна проводится на основе данных, характеризующих материал с учетом реальных условий пожара.

Список литературы Использование теплофизических параметров в качестве экспертной оценки огнестойкости материалов

- Корольченко А.Я. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник в 2 ч. Ч. 1. М.: Пожнаука, 2000. 709 с.

- Корольченко А.Я. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник в 2 ч. Ч. 2. М.: Пожнаука, 2000.

- Баратов А.Н. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения//А.Н. Баратов и др. сп. изд-ие. в 2 кн. Кн. 1. М.: Химия, 1990. 496 с.

- Баратов А.Н. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения//А.Н. Баратов и др. сп. изд-ие. в 2 кн. Кн. 2. М.: Химия, 1990.

- Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. 2-е изд., перераб. М.: Химия, 1979. 424 с.

- Баратов А.Н. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность/А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов, А.Я. Корольченко и др. М.: Химия, 1987. 272 с.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. 600 с.

- Кошмаров Ю.А. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле/Ю.А. Кошмаров, М.П. Башкирцев. М.: Внешторгиздат, 1987. 444 с.

- Исаченко В.П. Теплопередача/В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. Изд-е 2-е. М.: Энергия, 1969. 440 с.