Использование теста С. Розенцвейга в психолого-педагогической практике: 20 лет применения (на примере анализа журналов «Вопросы психологии» за период 1986 - 2005 гг.)

Автор: Калинин Игорь Викторович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно описано использование теста С. Розенцвейга в психолого-педагогической практике в течение 20 лет его применения. Обосновывается целесообразность данной методики на конкретном примере при анализе журналов «Вопросы психологии» за период 1986 - 2005 гг. Проведен анализ применяемости указанной методики в работах исследователей.

Фрустрация, алгоритм, экстрапунитивные, интрапунитивные и импунитивные реакции, фиксация, тест, субъективная парадигма, идентификация, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14113547

IDR: 14113547

Текст научной статьи Использование теста С. Розенцвейга в психолого-педагогической практике: 20 лет применения (на примере анализа журналов «Вопросы психологии» за период 1986 - 2005 гг.)

Высокая планка требований к использованию и разработке психодиагностических методик, которая совершенно верно задаётся соответствующими требованиями, на практике не всегда оказывается достижимой. Такой подход соответствует скорее некоторому идеалу, на нормативный эталон которого, конечно же, следует равняться. Однако, являясь, безусловно, правильным для решения задач научно-исследовательского типа, такой подход иногда осуществляется в ущерб решения практических задач. Сложившееся положение дел является одной из причин того, почему управленцы-практики не всегда охотно идут на исследования психодиагностического характера. Подход, реализующий полную нормативную модель психодиагностического исследования, не всегда оказывается возможным на практике по целому ряду при- чин, на которые мы уже указывали в одной из наших работ [17].

Выход из создавшейся ситуации лежит в плоскости разработки и ознакомления научной общественности со способами и алгоритмами решения проблемы, которые, в определенной мере отступая от некоторых нормативных канонов, тем не менее дают возможность корректно решать поставленные задачи, позволяя находиться на «поле нормативных требований» к использованию психодиагностического инструментария. Поэтому нам представляется весьма уместным утверждение: для успешного преодоления всевозможных ограничений, препятствующих реализации цели психодиагностического исследования, допустимо использовать методики, первоначально предназначенные их создателями для подтверждения собственных теоретиче- ских построений, в ключе, отличающемся от его традиционного применения.

Способы использования психодиагностического инструментария в обсуждаемом нами качестве уже в избытке содержатся в солидных научных журналах. Сталкиваясь с задачей исследования того или иного психологического явления или подбирая психодиагностические методики, адекватные кругу поставленных задач в рамках психологических проектов (курсового, дипломного, кандидатского и т. д. уровней), в значительной части случаев исследователь «вдруг» обнаруживает, что психодиагностических методик много, а именно той, которая нужна ему для доказательства правильности выдвинутой гипотезы – нет! Тем более что практика перед человеком, занимающимся управленческим консультированием или же психодиагностической деятельностью, зачастую ставит задачи, которые ранее никогда не возникали. Поэтому даже созданный «с нуля» в недавнем прошлом новый психодиагностический тест постоянно требует модификации под новые практикоисследовательские задачи. Именно на этот аспект проблемы обращает внимание Ю. В. Си-нягин, отмечающий необходимость постоянной работы по модификации даже новых авторских методик и предлагающий метод рекалькуляции в качестве одного из моментов психологического сопровождения тестов и баз данных, полученных с их помощью [38, с. 27-28].

Вместе с тем, создание «с нуля» новой психодиагностической методики для решения исследовательских задач в силу определенных причин не всегда оказывается возможным. Поэтому феномен нетрадиционного использования известных психодиагностических методик в их нетрадиционном ключе не только требует обращения внимания на существующее противоречие между необходимостью соблюдения классических требований к правильности построения психодиагностического инструментария, его применения и тем многообразием способов, которые используют ученые при практической реализации задачи доказательства своей идеи, но и ждет своего углубленного изучения. По нашему мнению, такая точка зрения на выделенное противоречие является одним из этапов развития взглядов на построение логики психологического исследования и, в частности, психодиагностического инструментария.

Для того чтобы детальнее обсудить то, что мы имеем в виду, проиллюстрируем наш подход на примере теста С. Розенцвейга.

Анализ полной электронной подшивки номеров журнала за период с 1986 по 2005 гг. на предмет использования в исследованиях различных авторов модификаций теста рисуночных фрустраций С. Розенцвейга позволяет воссоздать следующую картину.

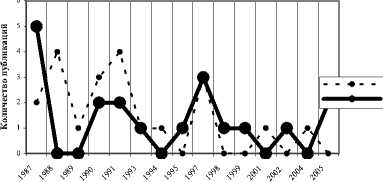

За 20 лет выхода номеров журнала «Вопросы психологии» в текстах статей удалось обнаружить 36 упоминаний теста С. Розенцвейга. При этом в одних статьях тест рисуночных фрустраций упоминался только в виде ссылок на него (всего 15 упоминаний), либо без использования его в рамках исследования, либо с упоминанием использования, однако без какого-либо детализированного освещения результатов; в других – описывалось его использование с освещением результатов с той или иной степенью глубины (21 исследование). Динамика использования и упоминаний содержится ниже на рисунке 1.

Упоминанние

Использование

Годы

Рис. 1. Соотношение упоминаний и использования в исследованиях теста рисуночных фрустраций С. Розенцвейга

Как известно, стандартный вариант проективного теста С. Розенцвейга используется для изучения реакции на фрустрацию. При применении его в традиционном ключе стимульным материалом служат рисунки, изображающие наиболее часто встречающиеся ситуации затруднения, которые могут фруст-рировать личность. Методика включает 24 рисунка, на которых изображены 2 персонажа. Персонаж слева говорит текст определенного содержания, размещенный в квадратике рядом с ним, персонажу справа. Персонаж справа нарисован под пустым квадратом. В этот квадрат испытуемый должен вписать собственный ответ. По костюму, чертам лица и мимике персонажей не удается определить возраст, эмоции и их профессию.

В процессе эксперимента испытуемому предъявляется серия рисунков и предлагается инструкция: «На каждом из рисунков изображены двое или более лиц. Одно всегда изображено говорящим определенные слова. Представьте себе, что будет отвечать другой человек, и запишите первый ответ, который придет вам на ум. Не старайтесь отделаться шуткой и действуйте по возможности быстро».

Каждый ответ испытуемого оценивается с точки зрения двух критериев: направленности и типа реакции личности.

По направленности реакции имеют характер: 1) экстрапунитивных (внешнеобвинительных), имеющих тенденцию порицать, обвинять источник фрустрации или проявлять агрессию; 2) интрапунитивных (самообвини-тельных), где упреки адресовались себе как источнику фрустрации, агрессия также была направлена на самого себя; 3) импунитивных (безобвинительных), с проявлением стремления избежать упреков и тем самым обнаружить устойчивость к фрустрации.

По типу реакции подразделяются на: 1) препятственно-доминантные (в ответе испытуемых акцент падал на оценку степени препятствия, его роли); 2) эгозащитные (в ответах было осуждение другого лица); 3) необ-ходимо-упорствующие (с акцентом на потребности разрешить возникшую ситуацию).

Все ситуации в методике делятся на 2 класса: 1) препятствия, или «эгоблокинго-вые» (здесь какое-либо препятствие обескураживает, сбивает с толку, фрустрирует прямым способом) – 16 рисунков; 2) обвинения, или «суперэгоблокинговые» (субъект является объектом обвинения) – 8 рисунков. Итоговый результат определяется по доминированию в ответах того или иного профиля реакции из 9-ти возможных вариантов.

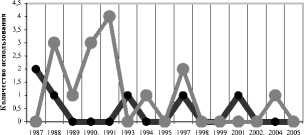

В рамках настоящей работы нас в большей мере интересует использование теста С. Розенцвейга не столько в традиционном ключе, как это было только что представлено, а в варианте, отличающемся от общепринятого. Динамика соотношения традиционного (15 публикаций) и модифицированного под задачи исследователя (6 публикаций) вариантов использования теста рисуночной фрустрации содержится на графике (рис. 2).

Анализ применения указанного теста для получения материалов, способствующих доказательству гипотез, выдвинутых различны- ми авторами в рамках своих исследований, показывает его огромный психологический потенциал в плане использования в нетрадиционном ключе. Рассмотрим несколько примеров.

Рис. 2. Соотношение использования теста Розенцвейга в традиционном и модифицированном под задачи исследования вариантах

Так, в исследовании Е. М. Борисовой, Г. П. Логиновой, М. О. Мдивани [6] для выявления устойчивости к фрустрациям, стиля реагирования на возникающие преграды и препятствия был разработан специальный тест, по аналогии с тестом Розенцвейга, включающий 20 ситуации. В отличие от теста Розенцвейга, где предполагаются свободные формулировки ответов, все рисунки сопровождались вариантами ответов, один из которых и выбирался испытуемым.

В одиннадцати случаях задавались фру-стрирующие ситуации, вызываемые обвинением и предъявлением претензий. Фиксировались экстрапунитивные, интрапунитивные и импунитивные реакции испытуемого. Преобладание экстрапунитивных реакций рассматривалось нами как признак агрессивности, конфликтности, стремления к обвинению других людей или обстоятельств. Интрапуни-тивные реакции свидетельствовали о склонности к самообвинению, тревожности, неуверенности в себе; импунитивные (или нейтральные) – об устойчивости к фрустрирую-щим воздействиям, умении справляться с ними, не впадая в самобичевание или агрессию.

В девяти случаях задавались ситуации возникновения преграды или препятствия на пути достижения целей. Предусматривались три способа реагирования на нее: фиксация, когда препятствие воспринимается как непреодолимое, вызывает острые эмоциональные переживания, блокируя принятие правильного решения; уход, когда преграда не влияет на эмоциональную сферу, не задевает личностно, но попыток преодолеть ее не предпринимается (она как бы обесценивается субъектом); деловое реагирование, которое предусматривает активный поиск преодоления преграды и нахождения оптимального решения.

В исследовании В. Л. Васильева и И. И. Ма-майчук [8] при стандартном проведении теста, наблюдается нестандартность в обработке полученных результатов. Для более качественного анализа полученных экспериментальных данных и психологического анализа особенностей психической адаптации жертв половых преступлений они использовали предложенный Ф. В. Березиным способ оценки психической адаптации, который рассматривает психическую адаптацию как соотношение фрустрационной напряженности с устойчивой системой интеграции поведения.

Для измерения уровня психической адаптации Ф. В. Березин использовал соотношения фактора O4, отражающего степень фрустрационной напряженности личности, с фактором С как показателем эмоциональной устойчивости. Чем выше O4 и ниже С, тем больше снижается эффективность психической адаптации и увеличивается вероятность ее нарушений. Однако, учитывая, что показатели, полученные по опроснику Кеттелла, основаны на самооценке обследуемого, которая может быть недостаточно адекватной в детском и подростковом возрасте, В. Л. Васильев и И. И. Мамайчук несколько модифицировали данную формулу, добавив к ней показатели О – Д (фиксация на препятствии) и М (безоб-винительные реакции), отражающие фруст-рационную напряженность, полученные с помощью использования проективного теста Розенцвейга. Таким образом, формула оценки психической адаптации имела вид:

O - D + M + O 4

C .

В исследовании Л. А. Лабунской [26] испытуемому сначала в рамках задачи по диагностике способности использовать невербальное поведение как средство создания эмоционально-отрицательных отношений, выступающих моментом регуляции общения, последовательно предъявляли шесть ситуаций из теста Розенцвейга и предлагали подобрать из набора мимических выражений такие, которые бы приводили к углублению конфликта между участниками. Позднее, в рамках задачи по диагностике способности использовать невербальное поведение в качестве регулятора отношений в эмоционально-положительную сторону, испытуемому последовательно предъявляли те же шесть ситуаций из теста Розенцвейга и предлагали подобрать из набора выражений такие, которые бы максимально способствовали разрешению конфликтной ситуации.

Было установлено, что у подростков (14-15 лет) более развита способность использовать мимику как средство создания эмоционально-отрицательных отношений, чем с помощью мимики регулировать отношения в эмоционально-положительную сторону. Эти дало основание считать, что успешная идентификация мимики другого человека еще не обеспечивает овладения ею как средством регуляции. Таким образом, способность к адекватному восприятию и оценке невербального поведения в подростковом возрасте развита выше, чем способность к адекватному использованию его как средства регуляции отношений в общении.

В работе Р. П. Мильруд [31] в лабораторном эксперименте учителям и студентам-практикантам предлагалось реагировать на 24 реплики учащихся, которые создавали эмоциогенную ситуацию. Это задание представляло собой модифицированный вариант методики С. Розенцвейга. В результате анализа ответных реплик выявлялись психосемиотическая структура речевых реакций учителя в эмоциогенных ситуациях, а также психологический профиль эмоционального реагирования испытуемых. Вероятностная зависимость между компонентами данного профиля определялась с помощью корреляционного анализа. Изучались психологический профиль эмоционального реагирования нормативной группы и отклонения от него. Для более тонкого выявления индивидуальных различий исследовалась «субъективная парадигма» признаков эмоционального реагирования отдельных испытуемых. С учетом результатов констатирующего исследования был разработан и проведен формирующий эксперимент.

Тренирующий этап психологической коррекции проводился в форме имитационной педагогической игры. Для имитации эмоцио-генной ситуации использовались реплики учащихся, фрустрирующие учителя, например: «Никто в классе не понял ваше объяс- нение!» Это способствовало становлению педагогически адекватной системы субъективных отношений.

Первым шагом педагогической игры был причинно-следственный анализ ситуации. В результате анализа ситуации, возникшей в ответ на реплику ученика «Очень жалею, что перешел к вам в класс», строилось примерно следующее высказывание: «Такое чувство иногда бывает у новичков, ведь здесь нет твоих прежних друзей, учителя незнакомы тебе, их требования могут быть непривычны, даже твоя успеваемость в незнакомом классе может вначале снизиться». Далее выяснялась позиция ученика, уточнялись мотивы его поступка, намечались возможные альтернативы поведения учителя. В ходе беседы упоминались правила и нормы поведения в коллективе, вырабатывались рекомендации ученику, строилась перспектива совместных действий учителя и ученика. На тренирующем этапе студенты-практиканты усваивали способы реагирования в эмоциогенных ситуациях, соответствующие конструктивному поведению учителя, реализующие профессионально адекватные субъективные отношения. Это создавало предпосылки для перехода к апробирующему этапу психологической коррекции.

В работе Л. А. Регуш [35] тест, как и в предыдущем случае, использовался не только в целях диагностики, но и коррекции. Преподаватель распределял рисунки так, чтобы использовать их на нескольких занятиях. Если упражнение повторялось на четырех занятиях, то весь набор 24 рисунков делился на четыре части$ если на шести – то на шесть частей, и т. п.

Инструкция студентам: «Посмотрите внимательно на рисунок. Один из изображенных на нем персонажей говорит, а другой отвечает. Напишите, что на его месте сказали бы вы». После того как студенты делали эту запись, преподаватель давал задание: «Напишите, что в этой ситуации ответил бы ваш друг».

На каждом из лабораторных занятий студентам предлагались новые рисунки, но «лицо», за которое каждый студент дает ответ, оставалось постоянным – это товарищ по группе, человек, которого он знал лучше, чем других.

При подведении итогов cтуденты, работающие в паре, сравнивали свои ответы с рефлексивными суждениями. При сопостав- лении проводилась оценка направленности высказываний (экстрапунитивные, интрапу-нитивные, импунитивные). Если по направленности реальные и прогнозируемые высказывания совпадали, то студент ставил себе балл. Максимальное число баллов, которое можно было набрать при выполнении этого упражнения, равнялось 24. Каждый студент проводил анализ динамики результатов от занятия к занятию.

В работе В. Ю. Хотинец [42] автор исследовал вопрос о связи когнитивной организации этнического сознания с адаптивностью реального поведения подростков в условиях межэтнических отношений. С этой целью в инструкции теста Розенцвейга уточнялось, что говорящий человек является представителем русского народа. Поскольку исследуемые подростки-татары имели собственный опыт взаимоотношений с русскоязычным населением, удалось получить индекс GCR – показатель групповой конформности, позволяющий судить о степени социальной адаптации, – у детей из национальных групп, который оказался выше (49 %), чем у школьников из общеобразовательных классов (37 %).

В. А. Петровским и И. П. Гуренковой [18] для исследования феномена «отраженной субъектности» в стандартный вариант картинок контуром вносился третий персонаж, который обнаруживал «немое присутствие» внутри стимульного материала в качестве наблюдателя. Данная модификация позволила обнаружить ряд интереснейших феноменов – вплоть до смены доминирующего типа в направленности реакций.

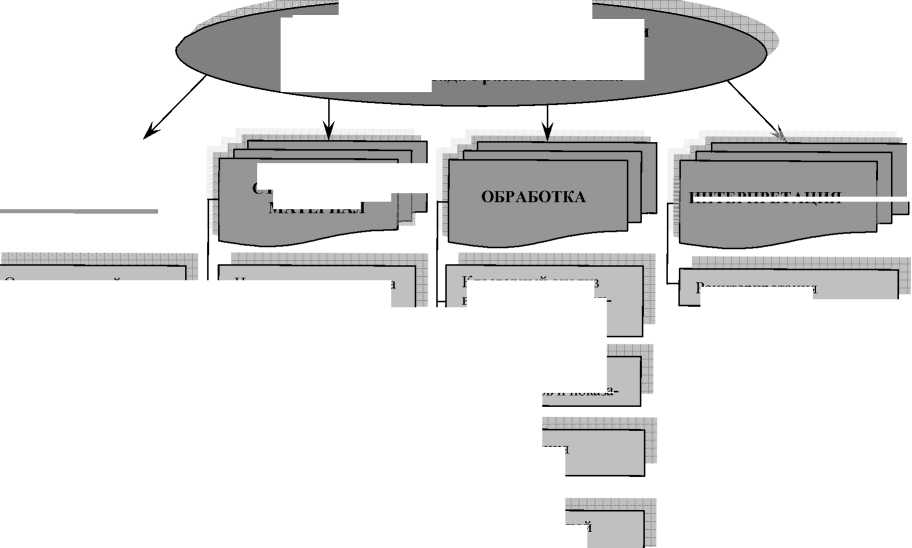

Таким образом, если исходить из знания о структуре построения большинства психодиагностических тестов (инструкция, стимульный материал, ключи для обработки, интерпретация) и задаться решением вопроса, какие части теста С. Розенцвейга подвергались модификации, то оказывается, что для решения исследовательской задачи модификации подвергались практически все структурные части теста (рис. 3).

Причем, в одних случаях изменялась только одна часть (инструкция [42], обработка [8] или стимульный материал [18]); в других сразу несколько (стимульный материал, обработка и интерпретация [6]); в третьих углубленной модификации подвергался сам сюжетно-ролевой принцип построения мето- дики при сохранении узнаваемости источника преобразования [1, 41]; в четвертых менялась сама задача использования теста: не терминальная (психодиагностическая или исследовательская), а инструментальная (коррекционная или познавательная [31, 35]).

ИНСТРУКЦИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Ответ с позиций:

Реинтерпретация

•

Рекалькуляция

ЭД

•

•

Введение бальной системы оценки

Изменение содержания и формы вопросов со стороны одного из фигурам гон фрус три-рующей ситуации

•

•

Классификация картинок

На основании роста агрессивности;

По степени близости.

Изменение количества карточек

Взрослого и ребенка Хорошо знакомого человека Представителя своей нации

Изменение сюжетноролевой линии фруст-- рирующей ситуации

Модификации отечественными авторами теста С. Розенцвейга под решение задач различного типа

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Кластерный анализ восприятия фрустри-рующих ситуаций

Разработка собственных индексов и показа-

Вербальная и невербальная формализация ответов

Рис. 3. Модификация отечественными авторами теста рисуночной фрустрации С. Розенцвейга в контексте задач исследовательского типа

Подводя итоги, следует сказать, что даже такой весьма неполный перечень вариантов использования психодиагностических методик, большая часть которых в данном исследовании выполнена на примере теста рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, дает достаточно богатый для размышления материал в плане изучения творческого подхода к решению исследовательской задачи уже на уровне средства её решения.

Само применение психодиагностического инструментария выступает как «способ способа» для корректного получения этого материала, так необходимого в целях подтверждения выдвинутой гипотезы. Именно в этом, на наш взгляд, и состоит одна из главных задач перспективного подхода к рассмотрению проблем психодиагностики в рамках самого операционального уровня методологии психологической науки – уровня конкретного психодиагностического инструментария.

-

1. Александрова Ю. В. Методики диагностики отношений взрослого человека: роли, позиции, нравственная сущность: методическое пособие. М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. 96 с.

-

2. Антонова Н. В. Личностная идентичность современного педагога и особенности его общения // Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 23-30.

-

3. Бойко И. Б. Проявления агрессивности несовершеннолетних осужденных женского пола // Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 27-30.

-

4. Борисова А. А. Воспитание педагогического такта средствами литературы и искусства // Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 55-60.

-

5. Борисова Е. М. Основы психодиагностики // Вопросы психологии. 1998. № 5. С. 126-130.

-

6. Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. 1997. № 2. С. 112-121.

-

7. Брутман В. И., Панкратова М. Г., Ениколопов С. Н. Некоторые результаты обследования женщин,

отказавшихся от своих новорожденных детей // Вопросы психологии. 1994. № 5. С. 31-36.

-

8. Васильев В. Л., Мамайчук И. И. Анализ личности несовершеннолетних жертв половых преступлений // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 61-68.

-

9. Васильева О. С., Радишевская Я. Б. Влияние агрессивности курсантов на уровень их социально-психологической адаптации // Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 29-37.

-

10. Воробьева Л. И. Феномен авторства в научной психологии // Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 131-135.

-

11. Гришина Н. В. Психология социальных ситуаций // Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 121132.

-

12. Десятникова Ю. М. Психологическое состояние старшеклассников при изменении социального окружения // Вопросы психологии. 1995. № 5. С. 18-25.

-

13. Дымшиц М. Н., Куличенко Т. В., Коростелева И. С. Психологические факторы устойчивости к реакции капитуляции у подростков // Вопросы психологии. 1991. № 6. С. 50-57.

-

14. Евдокимов В. И. Проективный авиационный тест в профессиональной психодиагностике // Вопросы психологии. 1987. № 2. С 142-146.

-

15. Егудина Т. Н., Лапина О. А., Цернес О. Р. Психологическая служба на предприятии // Вопросы психологии. 1987. № 5. С. 182-184.

-

16. Иванченко В. Н., Асмолов А. Г., Ениколопов С. Н. Установки личности и противоправное поведение // Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 97-102.

-

17. Калинин И. В. Психолого-акмеологические аспекты повышения уровня подготовки будущих специалистов-психологов в области управленческого консультирования по блоку дисциплин психодиагностического цикла // Актуальные вопросы современного образования: Материалы II Международной заочной науч.-практич. конф. / под ред. Ю. В. Полянскова, Б. М. Костишко, М. В. Дупленко. М.-Ульяновск: УлГУ, 2007. С. 138-148.

-

18. Карпенко Л. А. Научная школа А. В. Петровского // Вопросы психологии. 2004. № 3. С. 134150.

-

19. Ковалев Г. А., Орлов А. Б. Проблемы повышения эффективности процесса обучения и воспитания // Вопросы психологии. 1987. № 5. С. 171-173.

-

20. Конференция по клинической психологии памяти Б. В. Зейгарник // Вопросы психологии. 2002. № 1. С. 147-151.

-

21. Коростелева И. С., Ротенберг В. С. Поисковая активность и проблемы обучения и воспитания // Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 6070.

-

22. Коротаев А. А., Тамбовцева Т. С. Исследование индивидуального стиля педагогического

общения // Вопросы психологии. 1990. № 2. С. 62-69.

-

23. Круглый стол «Психологические проблемы развития инициативы и творчества учителя» (Продолжение) // Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 61-77.

-

24. Кудрявцев И. А., Сауфанов Ф. С. Эмоциональная и смысловая регуляция у психопатических личностей возбудимого круга // Журн. Невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1984. № 12. С. 1815-1822.

-

25. Кузьмина Е. И. Исследование детерминант свободы-несвободы от фрустрации // Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 86-94.

-

26. Лабунская В. А. Особенности развития способности к психологической интерпретации невербального поведения // Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 70-77.

-

27. Леонтьев Д. А., Харчевин С. П. Стратегия свободного описания как интегральный показатель индивидуальных особенностей восприятия художественной прозы // Психологопедагогические проблемы исследования индивидуальности в культуре и искусстве: межвузовский сб. науч. тр. / отв. ред. Л. Я. Дорфман. Челябинск, 1989. С. 116-135.

-

28. Лубовский В. И., Переслени Л. И., Семаго М. М. О публикациях психодиагностических материалов // Вопросы психологии. 1999. № 1. С. 133-137.

-

29. Лубовский Д. В. О применении теста фрустрации Розенцвейга в школьной психодиагностике // Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 151-154.

-

30. Махнач А. В., Бушов Ю. В. Зависимость динамики эмоциональной напряженности от индивидуальных свойств личности // Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 130-133.

-

31. Мильруд Р. П. Формирование эмоциональной регуляции поведения учителя // Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 47-55.

-

32. Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания учителя // Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 58-64.

-

33. Некрасова Ю. Б. Особенности диагностики при реабилитации людей с нарушением речевого общения // Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 123-129.

-

34. Пастернак Н. А. Способность действовать «в уме» как условие самовосприятия // Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 38-44.

-

35. Регуш Л. A. Тренинг педагогической наблюдательности // Вопросы психологии. 1988. № 3. С. 86-93.

-

36. Румынское Психологическое Обозрение // Вопросы психологии. 1988. № 3. С. 168.

-

37. Сауфанов Ф. С. О новом психодиагностическом подходе к использованию фрустрацион-ных рисунков в психиатрической клинике // Психологическая диагностика при нервно-

психических и психосоматических заболеваниях. Л., 1985. С. 50-52.

-

38. Синягин Ю. В. Личностно-профессиональный опросник РАГС и его модификации. М.: Эслан, 2004. 48 с.

-

39. Файзуллаев А. А. Атрибутивная характеристика личности // Вопросы психологии. 1990. № 2. С. 147-152.

-

40. Хащенко Т. Г. Индивидуально-психологические особенности партнеров в процессе совместного решения задач // Вопросы психологии. 1989. № 3. С. 141-144.

-

41. Хитрова Н. Г. Рисуночный тест «Деловые ситуации» // Лучшие психологические тесты / отв. ред. А. Ф. Кудряшов. Петрозаводск: Пет-раком, 1992. С. 139-159.

-

42. Хотинец В. Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-73.

-

43. Хотинец В. Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-73.

-

44. Ясюкова Л. А. Взаимосвязь индивидуальнопсихологических характеристик в структуре профессиональных способностей // Вопросы психологии. 1990. № 5. С. 72-81.

Список литературы Использование теста С. Розенцвейга в психолого-педагогической практике: 20 лет применения (на примере анализа журналов «Вопросы психологии» за период 1986 - 2005 гг.)

- Александрова Ю. В. Методики диагностики отношений взрослого человека: роли, пози¬ции, нравственная сущность: методическое пособие. М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. 96 с.

- Антонова Н. В. Личностная идентичность современного педагога и особенности его обще¬ния//Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 23-30.

- Бойко И. Б. Проявления агрессивности несовершеннолетних осужденных женского пола//Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 27-30.

- Борисова А. А. Воспитание педагогического такта средствами литературы и искусства//Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 55-60.

- Борисова Е. М. Основы психодиагностики//Вопросы психологии. 1998. № 5. С. 126-130.

- Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей//Вопросы психологии. 1997. № 2. С. 112-121.

- Брутман В. И., Панкратова М. Г., Ениколопов С. Н. Некоторые результаты обследования женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей//Вопросы психологии. 1994. № 5. С. 31-36.

- Васильев В. Л., Мамайчук И. И. Анализ лично-сти несовершеннолетних жертв половых преступлений//Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 61-68.

- Васильева О. С., Радишевская Я. Б. Влияние агрессивности курсантов на уровень их социально-психологической адаптации//Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 29-37.

- Воробьева Л. И. Феномен авторства в научной психологии//Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 131-135.

- Гришина Н. В. Психология социальных ситуаций//Вопросы психологии. 1997. № 1. С. 121-132.

- Десятникова Ю. М. Психологическое состояние старшеклассников при изменении социального окружения//Вопросы психологии. 1995. № 5. С. 18-25.

- Дымшиц М. Н., Куличенко Т. В., Коростелева И. С. Психологические факторы устойчиво¬сти к реакции капитуляции у подростков//Вопросы психологии. 1991. № 6. С. 50-57.

- Евдокимов В. И. Проективный авиационный тест в профессиональной психодиагностике//Вопросы психологии. 1987. № 2. С 142-146.

- Егудина Т. Н., Лапина О. А., Цернес О. Р. Психологическая служба на предприятии//Во¬просы психологии. 1987. № 5. С. 182-184.

- Иванченко В. Н., Асмолов А. Г., Ениколопов С. Н. Установки личности и противоправное поведение//Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 97-102.

- Калинин И. В. Психолого-акмеологические аспекты повышения уровня подготовки будущих специалистов-психологов в области управленческого консультирования по блоку дисциплин психодиагностического цикла//Актуальные вопросы современного образования: Материалы II Международной заочной науч.-практич. конф./под ред. Ю. В. Полянскова, Б. М. Костишко, М. В. Дупленко. М.-Ульяновск: УлГУ, 2007. С. 138-148.

- Карпенко Л. А. Научная школа А. В. Петровского//Вопросы психологии. 2004. № 3. С. 134-150.

- Ковалев Г. А., Орлов А. Б. Проблемы повышения эффективности процесса обучения и воспитания//Вопросы психологии. 1987. № 5. С. 171-173.

- Конференция по клинической психологии памяти Б. В. Зейгарник//Вопросы психологии. 2002. № 1. С. 147-151.

- Коростелева И. С., Ротенберг В. С. Поисковая активность и проблемы обучения и воспитания//Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 60-70.

- Коротаев А. А., Тамбовцева Т. С. Исследование индивидуального стиля педагогического общения//Вопросы психологии. 1990. № 2. С. 62-69.

- Круглый стол «Психологические проблемы развития инициативы и творчества учителя» (Продолжение)//Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 61-77.

- Кудрявцев И. А., Сауфанов Ф. С. Эмоциональная и смысловая регуляция у психопатичес¬ких личностей возбудимого круга//Журн. Невропатологии и психиатрии им. С. С. Кор¬сакова. 1984. № 12. С. 1815-1822.

- Кузьмина Е. И. Исследование детерминант свободы-несвободы от фрустрации//Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 86-94.

- Лабунская В. А. Особенности развития спо-собности к психологической интерпретации невербального поведения//Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 70-77.

- Леонтьев Д. А., Харчевин С. П. Стратегия свободного описания как интегральный показатель индивидуальных особенностей восприятия художественной прозы//Психолого-педагогические проблемы исследования ин¬дивидуальности в культуре и искусстве: меж¬вузовский сб. науч. тр./отв. ред. Л. Я. Дорф-ман. Челябинск, 1989. С. 116-135.

- Лубовский В. И., Переслени Л. И., Семаго М. М. О публикациях психодиагностических мате-риалов//Вопросы психологии. 1999. № 1. С. 133-137.

- Лубовский Д. В. О применении теста фрустрации Розенцвейга в школьной психодиагно¬стике//Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 151-154.

- Махнач А. В., Бушов Ю. В. Зависимость динамики эмоциональной напряженности от индивидуальных свойств личности//Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 130-133.

- Мильруд Р. П. Формирование эмоциональной регуляции поведения учителя//Вопросы психологии. 1987. № 6. С. 47-55.

- Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания учителя//Вопросы психологии. 1990. № 3. С. 58-64.

- Некрасова Ю. Б. Особенности диагностики при реабилитации людей с нарушением речевого общения//Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 123-129.

- Пастернак Н. А. Способность действовать «в уме» как условие самовосприятия//Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 38-44.

- Регуш Л. А. Тренинг педагогической наблюда¬тельности//Вопросы психологии. 1988. № 3. С. 86-93.

- Румынское Психологическое Обозрение//Вопросы психологии. 1988. № 3. С. 168.

- Сауфанов Ф. С. О новом психодиагностическом подходе к использованию фрустрацион-ных рисунков в психиатрической клинике//Психологическая диагностика при нервно-психических и психосоматических заболеваниях. Л., 1985. С. 50-52.

- Синягин Ю. В. Личностно-профессиональный опросник РАГС и его модификации. М.: Эслан, 2004. 48 с.

- Файзуллаев А. А. Атрибутивная характеристика личности//Вопросы психологии. 1990. № 2. С. 147-152.

- Хащенко Т. Г. Индивидуально-психологические особенности партнеров в процессе совместного решения задач//Вопросы психологии. 1989. № 3. С. 141-144.

- Хитрова Н. Г. Рисуночный тест «Деловые ситуации»//Лучшие психологические тесты/отв. ред. А. Ф. Кудряшов. Петрозаводск: Петраком, 1992. С. 139-159.

- Хохинец В. Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека//Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-73.

- Хотинец В. Ю. Психологические характеристики этнокультурного развития человека//Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 60-73.

- Ясюкова Л. А. Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик в структуре профессиональных способностей//Вопросы психологии. 1990. № 5. С. 72-81.