Использование транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков

Автор: Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Шульга А.Е., Титова Ю.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: уточнение методики транспедикулярной фиксации при повреждениях позвоночника, сопровождающихся раскалыванием тела позвонка. Материал и методы. Транспедикулярный спондилосинтез выполнен 52 пациентам 18-49 лет с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков. Индивидуальные особенности операции зависели от характера повреждения, выявленного при предоперационном обследовании. Использовалась стандартная рентгенография и компьютерная томография. Результаты. У 94,2% прооперированных больных отмечен стойкий анталгический эффект. При переломах типа A3 по F. Magerl средняя степень операционной коррекции патологической посттравматической кифотической деформации составила 87%. Повреждения, классифицируемые как тип А2, В2 или С2, являлись показанием ктранспедикулярному остеосинтезу по усовершенствованным методикам. Заключение. Транспедикулярный спондилосинтез является одним из эффективных методов лечения больных с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков, выбор методики выполнения которого зависит от характера повреждения. При оскольчатых переломах типа А2, В2, С2 целесообразно выполнение транспедикулярного остеосинтеза с введением в поврежденное тело позвонка транспедику-лярных винтов, методика использования которых зависит от характера повреждения.

Оскольчатые переломы позвонков, тела позвонков, транспедикулярная фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/14917981

IDR: 14917981

Текст научной статьи Использование транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков

1 Введение. Повреждения позвоночника являются одной из основных причин длительной нетрудоспособности и инвалидности среди лиц наиболее трудоспособного возраста [1]. В последние годы при лечении переломов позвонков широко применяются хирургические методы, способствующие ранней активизации пациентов [2]. Существенным подспорьем при выборе тактики хирургического лечения таких больных является предложенная F. Magerl в 1994 г. классификация AO/ASIF [3].

Одним из основных хирургических методов, используемых при повреждениях грудных и поясничных позвонков, является транспедикулярный споди-лосинтез [4], многие авторы считают его «золотым стандартом» при лечении данной патологии [2]. За последнее время методики транспедикулярной фиксации претерпели существенные изменения и, помимо устойчивой стабилизации поврежденных позвоночно-двигательных сегментов, позволяют осуществлять многоплоскостную коррекцию деформации позвоночного столба [5, 6].

На возникновение неблагоприятных результатов хирургического лечения переломов позвонков влияет сохраняющаяся несостоятельность передней опорной колонны позвоночника, к которой приводит неполноценное костное сращение фрагментов тела поврежденного позвонка с исходом в костно-фиброзный блок или асептический некроз. В связи с этим при наличии многооскольчатых переломов (тип А3 по классификации F. Magerl) наиболее оправдана циркулярная стабилизация позвоночника. В этих случаях транспедикулярная фиксация, как правило, служит для осуществления коррекции кифотической деформации, создавая условия для полноценного формирования межтелового спондилодеза. При наличии оскольчатых переломов тел позвонков, сопровождающихся их раскалыванием во фронтальной (тип А2), аксиальной (тип В2) или сагиттальной (тип С2) плоскостях с формированием крупных фрагментов, зачастую отсутствует сегментарная патологическая кифотическая деформация позвоночника. На практике объем вмешательства при подобных повреждениях, как правило, ограничен бисегментарным транспедикулярным спондилосинтезом вне зависимости от особенностей перелома, что в ряде случаев приводит к неудовлетворительным результатам.

Цель уточнение методики транспедикулярной фиксации при повреждениях позвоночника, сопровождающихся раскалыванием тела позвонка.

Материал и методы. Проанализированы результаты транспедикулярной фиксации, выполненной 52 пациентам (36 мужчин и 16 женщин) в возрасте 18– 49 лет с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков. При выборе методики проведения спондилосинтеза мы исходили из классифиации F. Magerl. Так, при наличии взрывного оскольчатого перелома (А3, complete burst), в том числе с критическим для данного уровня дефицитом просвета позвоночного канала, транспедикулярная установка винтов в смежные от поврежденного позвонки являлась первым этапом операции. Затем в пределах одного наркоза из вентрального доступа (торакотомия, тора-кофренолюмботомия, люмботомия) выполнялась резекция тела поврежденного позвонка, при необходимости с декомпрессией содержимого позвоночного

канала, и межтеловой спондилодез сетчатым эндофиксатором. Пациентам с повреждениями позвоночника, сопровождающимися раскалыванием тела позвонка (А2, В2, С2 по F. Magerl), была использована транспедикулярная фиксация с применением разработанных нами методик. Суть предложенной техники спондилосинтеза заключается в осуществлении репозиции крупных фрагментов тела позвонка и создании стабильной фиксации.

При наличии перелома тела позвонка, соответствующего типу А2 (split fracture) по классификации Magerl, применялась методика (Патент РФ № 2436534 на изобретение «Способ репозиции и фиксации позвоночника при оскольчатых переломах». Заявл. 27.05.2010; опубл. 20.12.2011. Бюл. № 35), сущность которой заключается в репозиции и фиксации фрагментов тела поврежденного позвонка при помощи метчика. Для этого выполняли классический дорзальный доступ к позвоночнику, далее под контролем С-дуги осуществляли введение транспедикулярных винтов в смежные от поврежденного позвонки. Затем в тело поврежденного позвонка через точку Рой-Камилла проводили метчик до кортикальной пластины его вентрального фрагмента. После этого осуществляли метчиком тягой по оси компрессию между вентральным фрагментом и телом поврежденного позвонка. Через контрлатеральную точку Рой-Камилла вводили в поврежденный позвонок транспедикулярный винт, фиксируя им вентральный фрагмент в достигнутом положении, после чего метчик удаляли и вводили в образованный метчиком канал другой винт. Затем завершали монтаж транспедикулярной системы путем соединения всех транспедикулярных винтов отмоделированными штангами и установкой поперечного коннектора. Рану послойно ушивали с активным дренажом на двое суток.

При переломе тела позвонка типа В2 (distraction flexion transosseus fracture) и при сохранности ножек дуги поврежденного позвонка использовалась методика (Патент РФ № 2477624 на изобретение «Способ репозиции и фиксации позвоночника при крупнооскольчатых переломах тел позвонков». За-явл. 16.02.2012; опубл. 20.03.2013. Бюл. № 8), суть которой в следующем. После проведения транспедикулярных винтов в смежные от поврежденного позвонки с одной стороны в них устанавливали штангу, посредством компрессии на которой производили репозицию фрагментов поврежденного тела позвонка. Затем с противоположной стороны через точку Рой-Камилла в поврежденный позвонок с наклоном в каудокраниальном направлении вводили транспедикулярный винт с обеспечением его прохода через линию перелома. Фиксировали полученное положение установкой штанги в транспедикулярные винты на этой стороне. Затем удаляли штангу с другой стороны и в поврежденный позвонок через точку Рой-Камилла вводили транспедикулярный винт с наклоном в краниокаудальном направлении для обеспечения его прохода через линию перелома, после чего фиксировали все винты на этой стороне штангой и завершали монтаж транспедикулярной системы установкой поперечного коннектора.

Наличие повреждения позвонка типа С2 (torsion distraction fracture) являлось показанием к применению методики (Патент РФ № 2478342 на изобретение «Способ репозиции и фиксации позвоночника при оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков». Заявл. 16.02.2012; опубл. 10.04.2013. Бюл. № 10), которая заключается в следующем. Из дорзального доступа устанавливали транспедикулярные винты в смежные от поврежденного позвонки. Затем через точку Рой-Камилла в один из крупных отломков поврежденного позвонка вводили транспедикулярный винт и соединяли транспедикулярные винты с этой стороны штангой, жестко фиксируя на ней только транспедикулярные винты, введенные в смежные от поврежденного позвонки. После этого устраняли диастаз между отломками поврежденного позвонка путем поворота введенного в крупный отломок транспедикулярного винта вокруг оси штанги. Далее жестко фиксировали последний на штанге, стабилизируя полученное положение отломков. Через контрлатеральную точку Рой-Камилла вводили в другой отломок поврежденного позвонка транспедикулярный винт с обеспечением его прохода через линию перелома в первый отломок, фиксируя его в ре-понированном положении. Затем завершали монтаж транспедикулярной системы, устанавливая вторую штангу и жестко фиксируя на ней транспедикулярные винты. Соединяли штанги между собой поперечным коннектором.

Результаты. В качестве критерия оценки сохранности коррекции и стабильности фиксации позвоночника использовался показатель сегментарной кифотической деформации. Для количественной оценки динамики купирования болевого синдрома применяли шкалу Denis. Отсутствие боли, в том числе и при физической нагрузке, соответствует Р1; периодические боли умеренной интенсивности, не требующие применения анальгетиков, — Р2. Боль средней интенсивности, пациент нуждается в использовании обезболивающих препаратов — Р3. Боли средней или сильной интенсивности, необходим прием анальгетиков, пациент периодически нетрудоспособен — Р4. Отсутствие эффекта от анальгетиков, постоянные боли — Р5. Обследование проводили перед операцией и через 2–3 месяца после вмешательства.

У 33 пациентов со взрывными переломами тел позвонков (тип А3) были выполнены двухэтапные оперативные вмешательства, заключающиеся в коррекции кифотической деформации позвоночника и фиксации поврежденных позвоночно-двигательных сегментов транспедикулярной системой с последующей субтотальной резекцией поврежденного тела позвонка и межтеловым спондилодезом сетчатым имплантом MESH. При наличии дефицита просвета позвоночного канала выполнялась декомпрессия его содержимого. Патологический кифоз (15–40 градусов) присутствовал у 29 больных. Средняя степень операционной коррекции патологической посттравматической сегментарной деформации составила 87%.

Повреждения, сопровождающиеся раскалыванием тела позвонка, диагностированы у 19 больных. Характер перелома соответствовал типу А2 по F. Magerl у 14 прооперированных, типу В2 и типу С2 — у 3 и 2 больных соответственно. Клиновидной деформации тела поврежденного позвонка и сегментарного кифоза в этой группе больных не выявлено. Наличие раскалывания тела позвонка послужило показанием к выполнению транспедикулярного спондилосинтеза с дополнительным введением винтов в поврежденный позвонок согласно разработанным методикам. Послеоперационный КТ-контроль подтвердил репозицию и фиксацию фрагментов тела позвонка.

У подавляющего большинства из общей группы больных (94,2%) отмечен выраженный антал-гический эффект. Распределение пациентов представленной группы до операции: Р2-5 (9,6%), Р3-7

(13,4%), Р4-31 (59,6%), Р5-9 (17,3%). После спонди-лосинтеза отмечался регресс вертеброгенного болевого синдрома до уровня Р1 у 29 (55,7%) прооперированных, интенсивность болей соответствовала Р2 у 22 (42,3%) и Р3-1 (2%) больного.

Клинический пример 1. Больной Е., 1990 г.р., поступил в СарНИИТО по поводу неосложненной травмы поясничного отдела позвоночника, полученной при падении с высоты 4 м. При рентгенологическом обследовании (рентгенография, КТ-исследование) выявлен компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 (тип А3 по F. Magerl) позвонка, угол патологического кифоза составил 15 градусов (рис. 1А). На уровне L1 позвонка имеется дефицит просвета позвоночного канала 40% (рис. 1Б)

Учитывая характер повреждения, больному выполнено двухэтапное хирургическое вмешательство с использованием транспедикулярной системы Legacy фирмы Medtronic (США) и передний корпородез сетчатым эндофиксатором MESH той же фир-

Рис. 1А. Рентгенограмма больного Е. в боковой проекции до операции

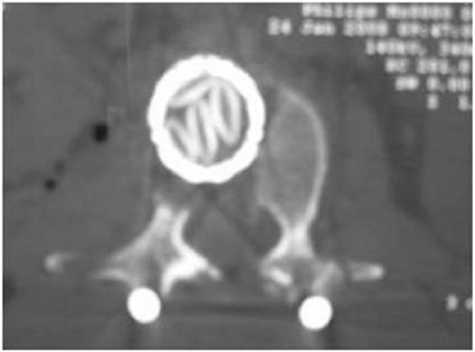

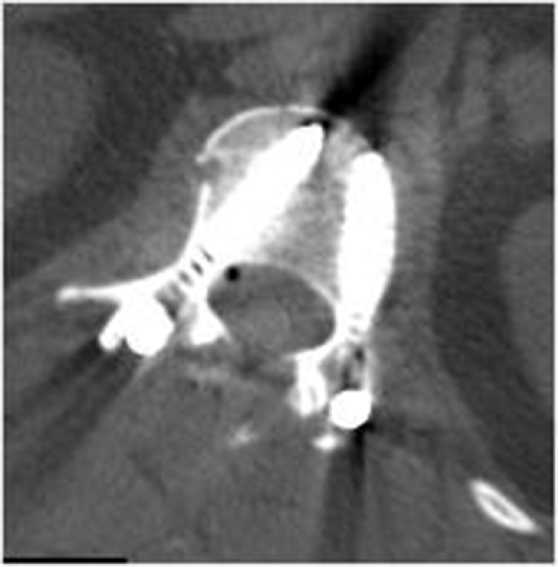

Рис. 1Б. КТ-исследование L1 позвонка того же больного до операции мы. Первым этапом был выполнен бисегментарный транспедикулярный спондилосинтез и ламинэктомия L1. Затем осуществлена стандартная торакофрено-томия с резекцией 10-го ребра, расслоена большая поясничная мышца над телом L1 позвонка. После мобилизации и легирования сегментарного сосуда скелетирован поврежденный позвонок. Субтотально резецировано поврежденное тело и смежные с ним диски. После выполнения передней декомпрессии содержимого позвоночного канала (рис. 1В) в образовавшийся дефект установлен соответствующий его величине полый сетчатый эндопротез тела позвонка, заполненный трансплантатами, приготовленными из резецированного ранее ребра. В правую плевральную полость установлен вакуумный дренаж. Рана послойно ушита. Послеоперационный период протекал без осложнений. В результате хирургического вмешательства получена удовлетворительная кор-

Рис. 1В. КТ-исследование L1 позвонка больного Е. после операции

Рис. 1Г. Рентгенограмма позвоночника в боковой проекции больного Е. после операции рекция деформации позвоночника (рис. 1Г). Через 3 дня после операции больной активизирован, а спустя 5 дней пациент уже свободно передвигался без дополнительной опоры. Послеоперационный период протекал без осложнений. На контрольном осмотре через 1 год после операции потери достигнутой коррекции не выявлено.

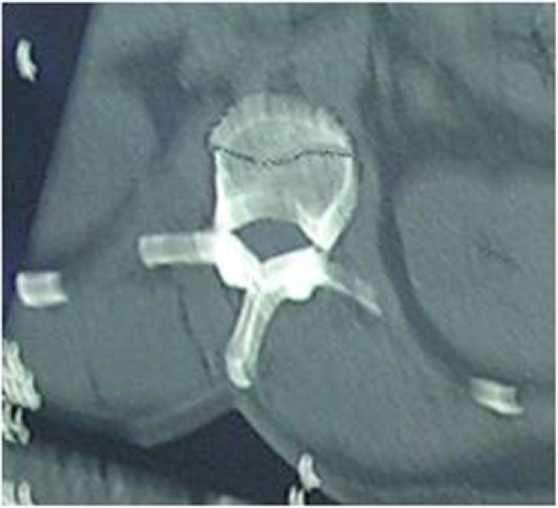

Клинический пример 2. Больная Р., 1968 г.р., поступила в СарНИИТО по поводу закрытой неосложненной травмы поясничного отдела позвоночника, полученной при падении на спину с высоты 2 м. При рентгенографии выявлен оскольчатый перелом тела L2 позвонка (рис. 2А). Линия перелома проходила через верхнюю и нижнюю замыкательные пластинки его тела (тип А2 по классификации F. Magerl), в результате чего образовался крупный вентральный отломок (рис. 2Б). По поводу выявленной патологии больной проведено следующее хирургическое вмешательство. После осуществления заднего хирургического доступа к травмированному отделу в тела L1 и L3 позвонков введены по 2 транспедикулярных винта. Затем в тело L2 позвонка через точку Рой-Камилла провели метчик до кортикальной пластины его вентрального фрагмента, после чего осуществили компрессию между вентральным фрагментом и телом L2 позвонка метчиком тягой по оси. Через контрлатеральную точку Рой-Камилла ввели в L2 позвонок транспедикулярный винт, фиксируя им вентральный фрагмент в достигнутом положении, после чего метчик удалили и ввели в образованный метчиком канал другой винт. Завершили монтаж транспедикулярной системы путем соединения всех транспедикулярных винтов отмоделированными штангами и установкой поперечного коннектора. При контрольном обследовании имплантированная система стабильна, патологической кифотической деформации нет, позвоночный канал интактен (рис. 2В, Г). Послеоперационный период без осложнений, рана зажила первичным натяжением.

Обсуждение. Транспедикулярный спондилосин-тез эффективен при компрессионно-оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков, однако обязательным условием для получения хорошего результата является правильный отбор пациентов на операцию [7, 8]. Так, бисегметарная транспедикулярная фиксация оптимальна для использования у пострадавших с переломами типа А1 по F. Magerl [5], тогда как при взрывных переломах типа А3 требуется еще и эндопротезирование разрушенного тела позвонка из вентрального доступа. Повреждения, классифицируемые как А2, В2 или С2, являются также показанием к транспедикулярному остеосинтезу, однако использование бисегментарной транспедикулярной фиксации при данных повреждениях не всегда дает удовлетворительные результаты. Ряд авторов при повреждениях грудных и поясничных позвонков со схожей морфологией предлагают использовать для стабилизации поврежденного позвоночно-двигательного сегмента транспедикулярные системы, в том числе дополненные введением в тело поврежденного позвонка транспедикулярных винтов для снижения риска вторичного смещения костных отломков [9] или пластикой поврежденного позвонка введенными транспедикулярно костными трансплантатами [10]. К сожалению, осуществить репозицию отломков тела поврежденного позвонка при реализации данных способов не представляется возможным. Описываемые в литературе методики в случаях наличия диастаза между фрагментами поврежденного

Рис. 2А. Рентгенограмма больной Р. в боковой проекции до операции

Рис. 2Б. КТ-исследование L2 позвонка той же больной до операции

Рис. 2В. Рентгенограмма позвоночника в боковой проекции больной Р. после операции тела позвонка, на наш взгляд, не обеспечивают условий для костного сращения, не предотвращают возможного нарушения трофики костной ткани и не исключают болезни Кюммеля, а также формирования посттравматического патологического кифоза. Увеличение репозиционных возможностей транспедикулярной системы за счет введения в тело поврежденного позвонка дополнительных транспедикулярных винтов в зависимости от характера перелома дает возможность обеспечить оптимальные условия для консолидации в этой зоне.

Выводы.

-

1. При лечении больных с оскольчатыми переломами тел грудных и поясничных позвонков одним из наиболее эффективных методов является используемый по показаниям транспедикулярный остеосинтез.

-

2. При выборе методики проведения спонди-лосинтеза необходимо учитывать рентгеноморфо-

- Рис. 2Г. КТ-исследование L2 позвонка той же больной после операции

-

3. При наличии оскольчатых переломов типа А2, В2, С2 по классификации F. Magerl целесообразно выполнение транспедикулярного остеосинтеза с введением транспедикулярных винтов в поврежденное тело позвонка, методика использования которых зависит от характера повреждения.

метрические параметры поврежденного позвонка. Правильно спланированное и выполненное с учетом характера повреждения вмешательство дает возможность получения благоприятных результатов.

Список литературы Использование транспедикулярной фиксации при оскольчатых переломах тел грудных и поясничных позвонков

- Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Артемов Л.А., Титова Ю.И., Зуева Д. П. Способ хирургического лечения оскольчатых переломов тел позвонков. Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 7(1): 146-147.

- Афаунов A.A., Усиков В.Д., Афаунов А. Возможности транспедикулярного остеосинтеза при лечении травм грудного и поясничного отделов позвоночника. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2004; (4): 68-74.

- Magerl F., Aebi М., Gertzbein S.D., Harms J., Nazarian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur Spine J 1994; (3): 184-201.

- Усиков В.Д. Руководство по транспедикулярному остеосинтезу позвоночника; СПб., 2006; 120 с.

- Кулешов А.А., Лисянский И.Н., Beтрилэ M.C., Гаврюшенко H.C., Фомин Л. В. Сравнительное экспериментальное исследование крючковой и транспедикулярной системы фиксации, применяемых при хирургическом лечении деформации позвоночника. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2012; (3): 20-24.

- Рерих В.В., Борзых К.О., Рахматиллаев Ш.Н. Хирургическое лечение взрывных переломов грудных и поясничных позвонков, сопровождающихся сужением позвоночного канала. Хирургия позвоночника 2007; (2): 8-15.

- Boos Н., Aebi М. Spinal Disorders. Fundamentals of Diagnosis and Treatment. Springer 2008; 1166 p.

- Knop C, Blauth M, Buhren V, Hax PM et al. Surgical treatment of injuries of the thoracolumbartransition. Epidemiology Unfallchirurg 1999; (1): 24-35.

- Афаунов А.А., Усиков В.Д., Усиков В.В. Способ репозиции позвоночника при оскольчатых переломах и перело-мовывихах//Пат. №2223705 РФ, МКИ А 61 В 17/56; № заявки 2002122054; заявл. 12.08.2002; опубл. 20.02.04. Бюл. №5.

- De Boeck Н, Opdecam P. Split coronal fractures of the lumbar spine treatment by posterior internal fixation and transpedicular bone grafting. International Orthopaedics 1999; (2): 87-90.