Использование волнового уравнения при исследовании физических процессов

Автор: Назаренкова А.А.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (23), 2017 года.

Бесплатный доступ

Многие естественные и общественные науки не могут обойтись без математики. В частности, в физике различные законы механики и гидростатики были открыты только с помощью простого наблюдения. Но современная физика требует хороший математический аппарат, так как некоторые важные вычисления невозможно сделать с помощью простых арифметических операций. В настоящее время большинство из них вычисляется с помощью мощных компьютеров. Для описания физических процессов часто используются такие разделы математики, как дифференциальное и интегральное исчисление, а также элементы математического и векторного анализа. Например, волновое уравнение применяется во многих разделах физики. Его частное решение даёт точное описание волновым процессам и позволяет определить состояние системы в любой момент времени.

Методы математической физики, волновое уравнение, электромагнитное излучение, закон гука, нефтянная промышленность

Короткий адрес: https://sciup.org/140271641

IDR: 140271641

Текст научной статьи Использование волнового уравнения при исследовании физических процессов

Волновое уравнение - линейное дифференциальное уравнение в частных производных, описывающее малые колебания струны, колебательные процессы в сплошных средах и в электродинамике.

d2f d2? d25 1 d2?

dx2 dy2 dz2 u2 dt2

Удовлетворяющее однородным граничным условиям

^(0, t) = ^( l, t) = о, и начальным условиям

^ ( x ,0) = ^ ( x ),

§'t( x,0) = V( x )•

r

A 0 - произвольная комплексная константа интегрирования.

Монохроматическая волна — это волна, в каждой пространственной точке которой колебания происходят только на одной частоте ω.

Рассмотрим, как выглядит частное решение для различных величин:

r(t, r ) = AoCOs((k, r ) - ®t) _ уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль оси Х. Здесь ξ(x,t) – смещение точек среды с координатой x в момент времени t; A – амплитуда волны; ω –циклическая частота; k - волновой вектор.

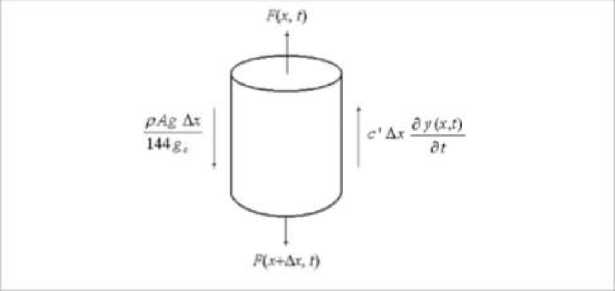

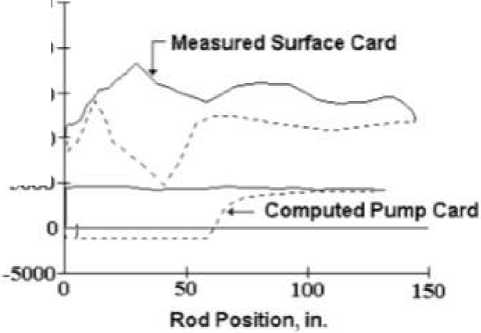

Задача: «Шар радиуса R= 50 см находится в немагнитной и непроводящей среде. В среде распространяется плоская электромагнитная волна, длина которой λ< Для начала запишем волновое уравнение для нашей струны. 15Тхх д t1 дx x Решение будет иметь структуру: § = X (x) • T (t) Взяв частные производные от выражения выше, мы получим систему: ' T "tt --------= T X xx — I X -to2 -to2 где ω – циклическая частота. Решая её, мы получим: T(t) = A cos tot + B sin tot, X(x) = Сcos ^ x +Dsin ^ x, где k = — - волновой вектор. Преобразуя по формуле Эйлера: T(t) = M • e-ito t , здесь знак условен (в другом разделе физики ставят знак «+»), X(x) = L • eikx(, где M и L - произвольные постоянные. Так как ^(x, t) = X(x) • T(t) , то ^(x, t) = M • L • e ltot+ikx. Так как M и L - произвольные постоянные, то их можно заменить одной постоянной. ^(x, t) = Ae"i(kx-to) = A (cos(kx - tot) +1 • sin(kx - tot)) Но физический смысл имеет только действительная часть, поэтому будем учитывать только первое слагаемое: 5(x, t) = A cos(kx - tot). Для нашей задачи: —► E = Eocos(rot — kx) Из курса распространения электромагнитных волн вектор Пойтинга определяется как S = [E x H ], E - напряжённость электрического поля, a H - напряжённость магнитного поля, которая меняется по закону: H = H0 cos(rot — kx), а [e x H ]= Е • Н • sin(E H). Мы знаем, что в электромагнитном поле вектора — — k, —— —— правую тройку, следовательно, угол между E и H равен угла равен 1. E и H образуют 90, а значит синус Далее нам известно свойство электромагниной волны V^E=4°H • Отсюда H = V eoeE 00 По условию о=1 и e =1. Затем мы умножим числитель и знаменатель на Йе H = ео E V °0е0 С = , где - скорость света в вакууме. N °0е0 h = Ee c. Подставим предыдущее выражение в формулу для вектора пойтинга: S = E2еc = (Eo cos(rot — kx))2 е0c. Но нам требуется найти среднее значение по времени, поэтому ^\ = E2 cos2(ωt -kx) ε c = E2ε c = 0 0 00 S = (E cos(ωt - kx))2ε c = E2 = 1⋅(200)23⋅108⋅8,85⋅10-12=53,1Вт/м2. В оптике из волнового уравнения выводятся различные физические величины, которые характеризуют оптическую среду. Например, зная плотность потока энергии, то есть вектор Пойтинга, можно определить интенсивность падающего света. Далее можно определить показатель преломления среды с помощь формулы, выразив из неё n: I= cn⋅ E02 8πµ , где μ – магнитная проницаемость среды, а n – показатель преломления. В рефрактометрии используется метод исследования веществ, основанный на определении показателя (коэффициента) преломления (рефракции) и некоторых его функций. Например, эксперементально измеряя интенсивность излучения гелионеонового лазера, луч которого проходит через стекло до попадания на датчик, можно определить показатель преломения вещетсва, пропуская через него волны определённой длины. Неожиданным применением волнового уравнения стало его использование в нефтяной промышленности, описание которого было рассмотрено Сэмом Гэвином Гиббсом2. Здесь им воспользовались для вычисления устойчивости упругого весомого стержня переменной изгибной жесткости. Это известное уравнение возникает из ньютоновской динамики и закона упругости Гука. Поскольку трение в скважине в системе накачки штока не может быть проигнорировано, решение будет включать это трение. На рисунке показаны силы, действующие на элемент стержня длиной Δх с изменением глубины х. Запишем волновое уравнение в общем виде с учётом силы трения: d2y ( x, t) d t1 = и и d2y ( x, t) dx x dy (x, t) ∂t + g (*), Где c- коэффициент сопротивления движению жидкости. Силы F (x, t) и F (x + x, t) являются осевыми силами вдоль стержня. Закон Ньютона утверждает, что нескомпенсированные силы, действующие на элемент стрежня, вызывают его ускорение. Использование этого закона требует, чтобы скорости и ускорения относились к фиксированной системе координат, скажем, относительно обсадной колонны скважины. pA Ax d2y (x, t) dy (x, t) pAg Ax = F(x + Ax,t)-F(x,t)-c^Ax + . 144gc dt2 St 144 gc Используя определение частной производной и переходя к пределу при x → 0, получим pA д2 y (x, t) = dF (x, t) _ , dy (x, t) pAg 144gc дt2 дx dt 144gc' Используя закон Гука, дy (x, t ) F(x, t) = EA ———, где e - модуль Юнга, Мы получим уравнение (*), в котором 144 c'gc ρA 144 Egc υ= c и ρ Две основные проблемы при использовании стрежня: диагностирование проблем в действующей установке и проектирование новых установок. Обе эти задачи могут быть выполнены путем решения волновых уравнений. Решения волнового уравнения, которые удовлетворяют измеренным временным характеристикам стержневой нагрузки F (0, t) и положения u (0, t) на поверхности, позволяют определить для временных диаграмм нагрузки на скважинный насос F (L, t) и положения y (L, t). 2 20000 К Из этих решений могут быть выведены условия работы скважинного насоса, а также можно исправить проблемы с эксплуатацией и выполнить любые другие действия по оптимизации. С его помощью можно узнать, как распространяется возмущение от верхнего конца к нижнему и соответствует ли это эталонному распространению. Если при сопоставлении графиков волновых процессов наблюдаются значительные отклонения, можно предсказать, какие происходят деформации. Также с высокой долей вероятности можно предсказать дальнейшее поведение стрежня (например, его поломку). Таким образом, волновое уравнение можно использовать для описания различных физических процессов, предсказывать, к чему они могут привести. Важно, что при построении модели и сопоставлении с реальной системой, можно заметить отклонения или искажения, которые в дальнейшем повлекут за собой серьёзные последствия.

I, Вт/м2

142

160

0,26

77

0,1

E, В/м

47,67

25,29

1,019

17,55

0,632

N

1,52

1,09

2,096

2,091

2,096

nср=1,776, nстекла=1,5.

Список литературы Использование волнового уравнения при исследовании физических процессов

- Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. 1964.

- Rod Pumping: Modern Methods of Design, Diagnosis and Surveillance by Sam Gavin Gibbs. 2012.

- Иродов И. Е. Задачи по общей физике. 2001.

- Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 4. Волны. Оптика. 2006

- Казарян Вильгельм Юрьевич Уширение мостовых сооружений с применением стальных канатов // Интернет-журнал Науковедение. 2014. №5 (24).

- Безбабичева Ольга Ильинична, Краснов Сергей Николаевич, Лозицкий Анатолий Самуилович О продлении срока службы балочно-консольных монолитных мостов // Вестник ХНАДУ. 2012. №58.

- Бокарев Сергей Александрович, Проценко Дмитрий Владимирович О предпосылках создания новых конструкций временных мостовых сооружений // Интернет-журнал Науковедение. 2014. №5 (24).