Исследование бактериальной транслокации при обтурационной непроходимости тонкой кишки методом сцинтиграфии

Автор: Салато О.В., Попов М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Конкурсные работы молодых ученых

Статья в выпуске: 3, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120933

IDR: 142120933

Текст статьи Исследование бактериальной транслокации при обтурационной непроходимости тонкой кишки методом сцинтиграфии

Острая непроходимость кишечника (ОНК) на протяжении многих лет остаётся одной из актуальных и сложных проблем неотложной абдоминальной хирургии. В структуре острой хирургической патологии живота ОНК составляет 4,4-21,8 % [2]. Летальность при кишечной непроходимости достигает 15-50 % и не имеет заметной тенденции к снижению [3, 8]. Причиной летального исхода у 33,3-50 % больных, оперированных по поводу ОНК, является эндотоксикоз [5, 9]. В основе патогенеза эндотоксикоза при ОКН лежит нарушение барьерной функции кишечной стенки, что приводит к каскаду патофизиологических процессов с последующей генерализацией инфекционно- токсического синдрома и развитием так называемого «сепсиса кишечного происхождения» [4, 6]. Энтеральная недостаточность, сопровождаемая транслокацией бактерий из просвета кишечника, развивается, несмотря на ликвидацию причины ОНК и комплексное лечение [7, 10]. Таким образом, отдельные вопросы патогенеза ОНК, прежде всего механизмы эндотоксикоза, остаются спорными и до конца не изученными [1, 11].

Настоящее исследование предпринято с целью исследования роли бактериальной транслокации из просвета тонкой кишки в патогенезе эндотоксикоза при ОНК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на 40 крысах породы Wistar (самцы, массой тела 200-250 г, возраст свыше 6 мес.) содержавшихся при свободном доступе к воде и пище соответственно нормативам ГОСТа в виварии НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН. Животные были распределены на 4 группы: группа № 1 (n=10) предназначалась для оценки бактериальной транслокации из просвета кишечника у здоровых животных; группа № 2 (n=10) для исследования бактериальной транслокации из просвета кишечника при 12-часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки – стадия острого нарушения кишечного пассажа; группа № 3 (n=10) для исследования бактериальной транслокации из просвета кишечника при 24часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки – стадия острых расстройств внутристеночной кишечной гемоциркуляции и группа № 4 (n=10) – для исследования бактериальной транслокации из просвета кишечника при 36-часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки – стадия перитонита.

Животных оперировали под общим обезболи- ванием (калипсол, атропин, дроперидол). Обтурационную тонкокишечную непроходимость моделировали путем пересечения и ушивания подвздошной кишки в 10 см от илиоцекального перехода. Всем животным в просвет тонкой кишки в 15 см от илиоцекального перехода устанавливали катетер, по которому вводили бактериальный радиопрепарат – меченные 99mTc бактерии E. coli, приготовленный по оригинальной методике (Патент РФ № 2255748). Затем последовательно выполняли динамическую сцинтиграфию в течение 4 ч., эвтаназию животного с экстирпацией кишечника, статическую сцинтиграфию в течение 15 мин. В группах № 2, 3 и 4 проводили радиометрию собранного из брюшной полости экссудата. Экстирпацию кишечника выполняли для обеспечения радионуклидной визуализации распределения меченых бактерий в органах забрюшинного пространства экспериментального животного. Сцинтиграфию выполняли на гамма-камере Multispect II c системой обработки данных ICON. Обработка полученных данных включала визуальную оценку сцинти- грамм, построение кривых активность-время с области кишечника и областей накопления меченых бактерий, с расчетом индекса транслокации (ИТ) меченых бактерий по формуле:

С

ИТ = (1-)х100%, At где C – сцинтилляционный счет с области кишечника в момент времени t; A –поправка на распад 99mТс в момент времени t.

Значения представляли в виде медианы с нижним и верхним квартилями. Значимость различий в группах определяли по критерию Манна-Уитни (U). Статистическую обработку выполняли с использованием программного обеспечения Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

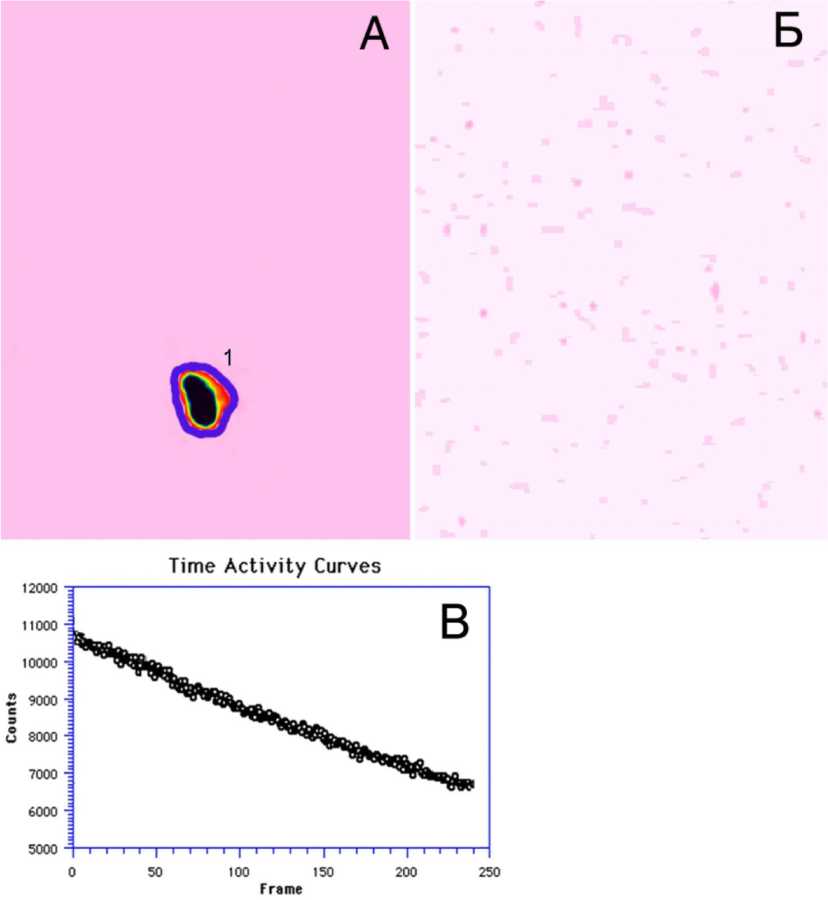

В группе № 1 распространения меченых бактерий за пределы тонкой кишки по данным динамической сцинтиграфии зарегистрировано не было (рис. 1, А). Кривая «активность-время» с области кишечника демонстрировала убывание активности только за счет распада 99mТс (рис. 1, В) – индекс транслокации был равен нулю. По данным статической сцинтиграфии бактериальной транслокации также не было зарегистрировано (рис. 1, Б).

Рис. 1. Результаты исследования бактериальной транслокации из просвета тонкой кишки у здоровых животных методом динамической и статической сцинтиграфии: А – динамическая сцинтиграфия: суммационная сцинтиграмма за 4 ч. исследования; 1 – зона интереса кишечник, поступления меченых бактерий за пределы кишечной трубки не отмечается; Б – статическая сцинтиграмма, полученная после эвтаназии животного и экстирпации кишечника, наличие меченых бактерий во внутренних органах и мягких тканях не отмечается; В – кривая «активность-время» с области кишечника, снижение радиоактивности только за счет распада технеция-99m

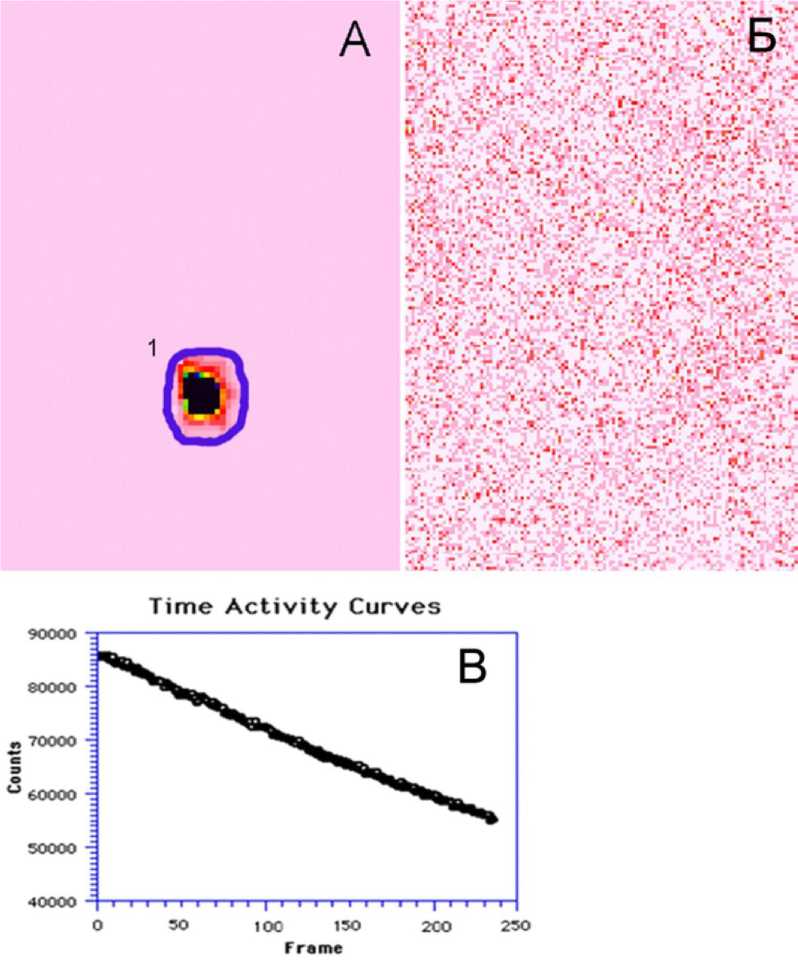

В группе № 2 были получены аналогичные результаты - распространения меченых бактерий за пределы кишечной трубки не было отмечено при динамической и статической сцинтиграфии (рис. 2), а также при радиометрии собранного из брюшной полости экссудата.

Полученные данные свидетельствуют о состоятельности кишечного барьера для бактерий в норме и на ранних этапах развития обтурационной непроходимости тонкой кишки.

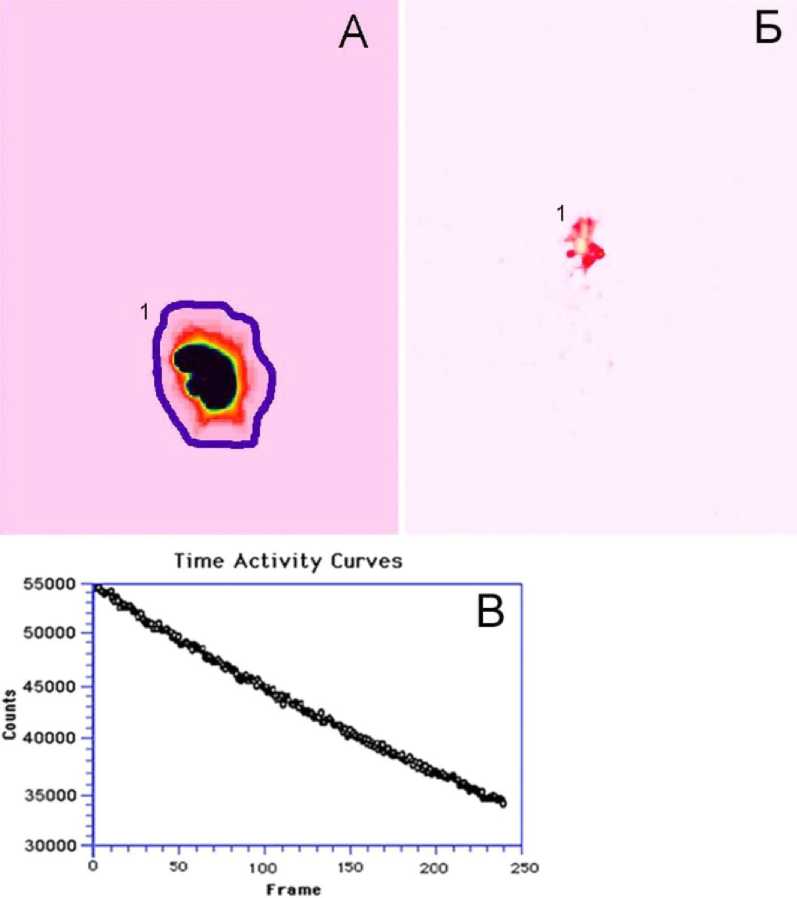

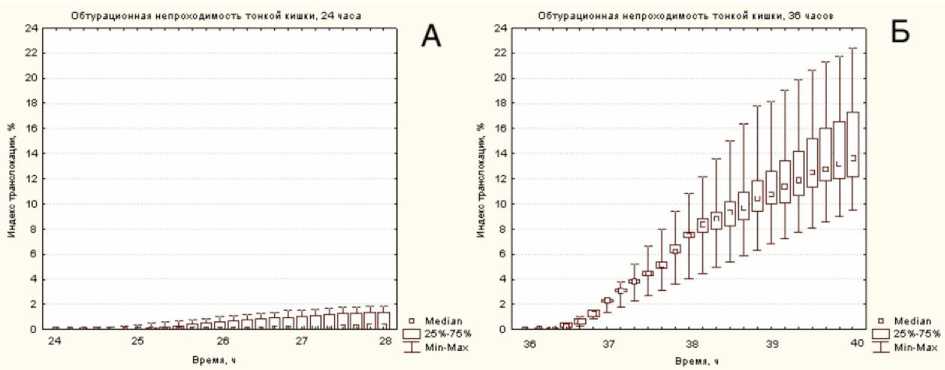

В группе № 3 при проведении динамической сцинтиграфии распространения меченых бактерий за пределы кишечной трубки визуально не было отмечено (рис. 3, А). Однако при количе- ственной обработке данных динамической сцинтиграфии кривая «активность-время» с области кишечника демонстрировала убывание активности не только за счет распада 99тТс, но и за счет поступления меченых бактерий за пределы кишечной трубки (рис. 3, В) - ИТ составил 1,4 % (0,9-1,8) (рис. 5, А). Проведение статической сцинтиграфии после эвтаназии животного и экстирпации кишечника позволило зарегистрировать накопление меченых бактерий в печени (рис. 3, Б). При радиометрии экссудата брюшной полости поступления меченых бактерий в полость брюшины не отмечали.

Рис. 2. Результаты исследования бактериальной транслокации из просвета тонкой кишки при 12-часовой обтурационной тонкокишечной непроходимости методом динамической и статической сцинтиграфии: А - динамическая сцинтиграфия: суммационная сцинтиграмма за 4 ч. исследования, 1 - зона интереса кишечник, поступления меченых бактерий за пределы кишечной трубки не отмечается; Б - статическая сцинтиграмма, полученная после эвтаназии животного и экстирпации кишечника, наличие меченых бактерий во внутренних органах и мягких тканях не отмечается; В - кривая «активность-время» с области кишечника, снижение радиоактивности только за счет распада технеция-99т

Рис. 3. Результаты исследования бактериальной транслокации из просвета тонкой кишки при 24-часовой обтурационной непроходимости кишечника методом динамической и статической сцинтиграфии: А - динамическая сцинтиграфия: сум-мационная сцинтиграмма за 4 ч. исследования, 1- зона интереса кишечник, поступления меченых бактерий за пределы кишечной трубки визуально не отмечается; Б - статическая сцинтиграмма, полученная после эвтаназии животного и экстирпации кишечника, регистрируется наличие меченых бактерий в печени (1); В - кривая «активность-время» с области кишечника, снижение радиоактивности за счет распада технеция-99т, а также за счет распространения меченых бактерий за пределы кишечной трубки

Полученные результаты свидетельствуют, что при 24-часовой обтурационной непроходимости возникают начальные проявления недостаточности барьерной функции кишечной стенки, в результате чего происходит транслокация кишечной палочки из просвета тонкой кишки по портальной системе в печень. На данном этапе развития заболевания печеночный барьер является состоятельным и препятствует развитию системной бактериемии.

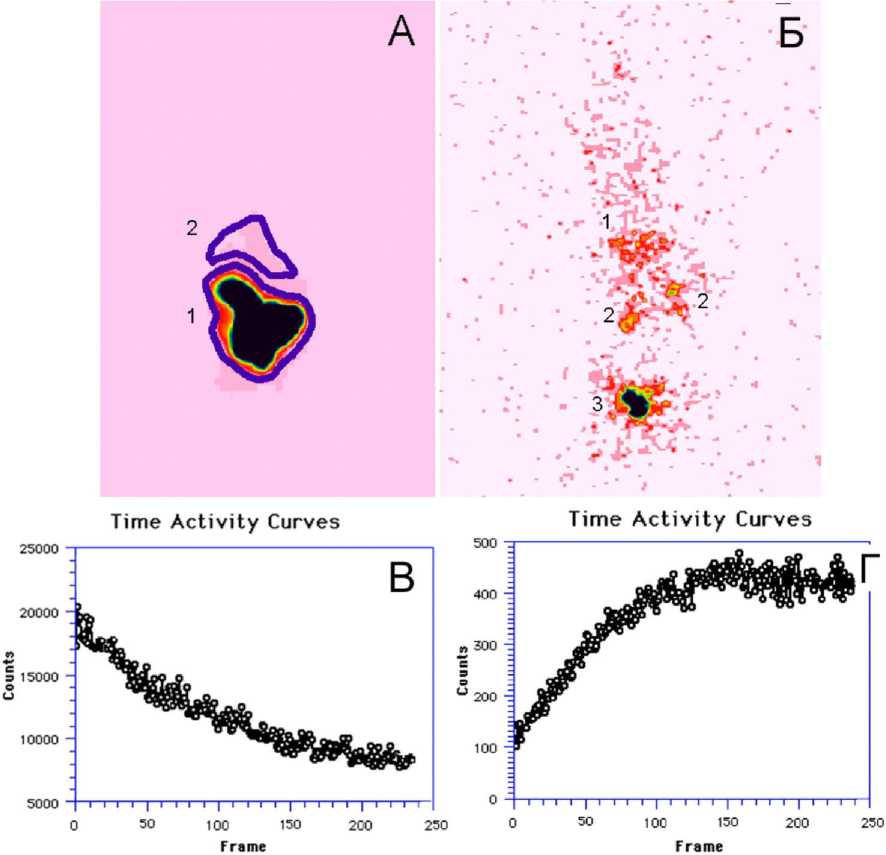

В группе № 4 при проведении динамической сцинтиграфии регистрировали распространение меченых бактерий из просвета тонкой кишки в печень (рис. 4, А). Кривая «активность-время» с области кишечника демонстрировала убывание активности не только за счет распада 99тТс, но и за счет распространения меченых бактерий за пределы кишечной трубки (рис. 4, В), а кривая «активность-время» с области печени (рис. 4, Г) отражала поступление меченых бактерий в печень на протяжении всего исследования. Индекс транслокации был значимо выше (p=0,002), чем в более ранние сроки обтурационной непроходимости тонкой кишки и составил 13,7 % (12,217,3) (рис. 5, Б). При проведении статической сцинтиграфии накопление меченых бактерий регистрировали в печени, почках, мочевом пузыре (рис. 4, Б). Поступления меченых бактерий в полость брюшины при радиометрии экссудата отмечено не было.

Рис. 4. Результаты исследования бактериальной транслокации из просвета тонкой кишки при 36-часовой обтурационной непроходимости кишечника методом динамической и статической сцинтиграфии: А - динамическая сцинтиграфия, сумма-ционная сцинтиграмма за 4 ч. исследования, отмечается поступление меченых бактерий из кишечника (1) в печень (2); Б -статическая сцинтиграмма, полученная после эвтаназии животного и экстирпации кишечника, регистрируется наличие меченых бактерий в печени (1), почках (2), мочевом пузыре (3); В - кривая «активность-время» с области кишечника, снижение радиоактивности за счет распада технеция-99т, а также за счет распространения меченых бактерий за пределы кишечной трубки; Г - кривая «активность-время» с области печени, отражает процесс поступления меченых бактерий в печень

Рис. 5. Динамика индекса транслокации: А - при 24-часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки; Б - при 36часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки

Полученные результаты демонстрируют, что при 36-часовой обтурационной непроходимости тонкой кишки дальнейшее прогрессирование недостаточности кишечного барьера приводит к усилению портальной бактериемии, снижению барьерной функции печени и развитию системной бактериемии. В элиминации поступивших в системный кровоток бактерий принимают участие органы мочевыделительной системы.

ВЫВОДЫ

-

1. У здоровых животных бактериальной транслокации не происходит.

-

2. На ранних сроках обтурационной непроходимости, т.е. в стадию острого нарушения кишечного пассажа, кишечный барьер остается не проницаемым для бактерий.

-

3. Прогрессирование обтурационной тонкокишечной непроходимости, т.е. переход в стадию острых расстройств внутристеночной кишечной гемоциркуляции, сопровождается нарушением барьерной функции кишечной стенки с поступлением бактерий по портальной

-

4. При дальнейшем развитии патофизиологических процессов – стадия перитонита, наблюдается более грубое нарушение кишечного барьера со значительно большим поступлением кишечной палочки в портальную систему и в печень, при этом нарушается состоятельность печеночного барьера с развитием системной бактериемии.

системе в печень, при этом печеночный барьер остается состоятельным, развития системной бактериемии не происходит.