Исследование бактериоценоза перифитона каменистых субстратов литоральной зоны Кольского залива

Автор: Горельникова А.Е., Николаев А.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (8), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе были исследованы количественные характеристики сообщества гетеротрофных бактерий перифитона каменистых субстратов в природном образце и в лабораторном эксперименте. Эксперимент состоял в изучении временной динамики обрастания стерильных каменистых субстратов в морской воде, отобранной на исследованной станции вместе с субстратами, в условиях, приближенных к природным.

Микробиологическое исследование, бактериоперифитон, олиготрофы, эвтрофы, биопленки

Короткий адрес: https://sciup.org/140278112

IDR: 140278112

Текст научной статьи Исследование бактериоценоза перифитона каменистых субстратов литоральной зоны Кольского залива

При оценке гидробиологического состояния качества воды могут быть использованы практически все группы организмов, населяющие водоемы: планктонные, бентосные, перифитонные и другие.

В последние десятилетия особый научный интерес вызывают прикрепленные формы микроорганизмов. Перифитонные сообщества являются традиционным объектом экологических исследований, поскольку в обрастаниях субстратов обитает большинство водных микроорганизмов [1].

В изучении закономерностей процессов, возникающих в водных экосистемах, наибольшей значимостью обладает литоральная зона, одним из главных компонентов которой является перифитон [2].

Изучение перифитона при биологическом анализе имеет первостепенное значение. Это объясняется тем, что организмы, его составляющие, характеризуют условия именно данного пункта, а не занесены случайно из других мест, как это может быть с планктонными организмами [3].

Исследования перифитона являются актуальными потому, что его, как биоценотическую единицу водных экосистем, можно рассматривать в качестве модели для изучения закономерностей формирования природных экосистем, существующих в условиях жесткого климатического режима Крайнего Севера и сильного антропогенного пресса.

Цель работы : исследование бактериоперифитона каменистых субстратов литорали Кольского залива в природных условиях и лабораторном эксперименте.

Для достижения цели были выполнены следующие задачи :

-

1. Определить в природных и экспериментальных образцах общую численность бактериоэпилитона методом прямого счета и количество культивируемых бактерий с помощью микробиологического посева;

-

2. Изучить временную динамику обрастания биопленками естественных каменистых субстратов в ходе лабораторного эксперимента;

-

3. Выявить основные черты трофической структуры бактериоэпилитона природных и экспериментальных образцов.

Бактериоперифитон как природных, так и экспериментальных образцов, исследовали на такие показатели, как: общая численность бактерий (ОЧБ), НВЧ (наиболее вероятное число) эвтрофов, НВЧ олиготрофов, НВЧ аммонификаторов.

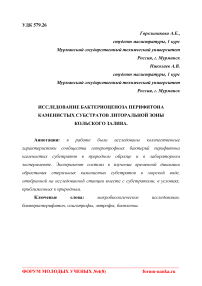

В результате исследований природного образца бактериоэпилитона было выявлено, что ОЧБ равна 509,3 млн. кл/см2, а количество культивируемых эвтрофов, олиготрофов и аммонифицирующих бактерий оказалось примерно на одном уровне и составило, соответственно, 48, 42 и 42 тыс. кл/см2. В более ранних исследованиях бактериоэпилитона кутовой части Кольского залива [4] ОЧБ была ниже в 3 раза, полученной. Берег, на котором находится выбранная станция многие годы подвергался большей антропогенной нагрузке, чем противоположный берег.

Сравнение общей численности бактерий и количества их культивируемых форм показало (рисунок 1), что лишь 0,1% от общей численности бактерий учитывается при культивировании в лабораторных

Рисунок 1 – Общая численность бактерий и их культивируемых форм в перифитоне природных образцов каменистых субстратов литорали станции Кольского залива.

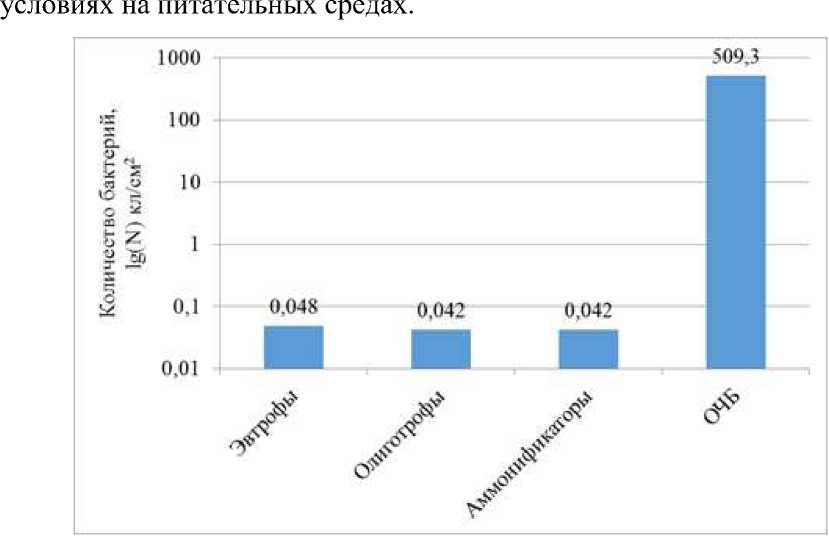

Рисунок 2 показывает, что в трофической структуре бактериоэпилитона в природном образце доминирующее положение занимали эвтрофы, немного меньший вклад вносили олиготрофы и аммонификаторы. Возможно, это говорит о том, что в природной экосистеме Кольского залива было достаточное количество и легкодоступных, и трудноразлагаемых органических веществ для функционирования всех учетных трофических групп бактерий, а суммарное преобладание эвтрофов и аммонификаторов над олиготрофами, вероятно, указывает на эвтрофирование акватории.

Рисунок 2 – Соотношение трофических групп бактерий эпилитона в природном образце в долях.

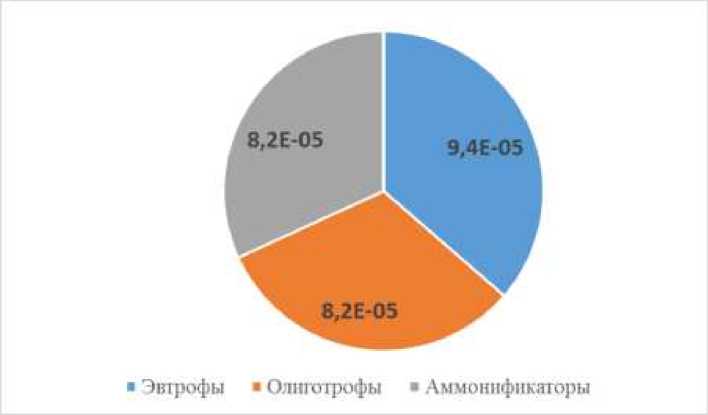

В ходе лабораторного эксперимента обрастание стерильных каменистых субстратов происходило интенсивно. Общий ход развития бактериоперифитона, определенный по общей численности бактерий (рисунок 3), подчинялся общеизвестным закономерностям роста микробной популяции [5,6].

Рисунок 3 – Изменение общей численности бактериоэпилитона в ходе лабораторного эксперимента.

Лаг-фаза в развитии общего бактериоперифитона в экспериментальной экосистеме длилась до 18 февраля, т.е. трое суток, затем был экспоненциальный рост сообщества до 25 февраля, т.е. до десятых суток. Затем отмечена стационарная фаза развития вплоть до 6 марта, т.е. до двадцатых суток.

Уже на 3 сутки произошло сильное обрастание субстрата, при котором общая численность бактерий достигла примерно половины ОЧБ природного образца и составила 256,3 млн. кл/см2. С 3 по 5 сутки общая численность бактерий резко увеличилась в 2 раза и достигла значений, соответствующих естественным условиям среды обитания – 526 млн. кл/см2. Затем ОЧБ продолжала расти и достигла 762, 6 млн. кл/см2 на 10 сутки и 848 млн. кл/см2 на 20 сутки эксперимента. Численность бактерий в перифитоне каменистых субстратов в ходе эксперимента превысила численность микроорганизмов в природном образце, и это можно объяснить постоянством условий культивирования в лабораторных микроэкосистемах, в то время как бактериоперифитон в естественной среде обитания подвержен влиянию разнообразных факторов окружающей среды (низкая температура, замерзание, осушение, затопление, поедание мелкими донными животными).

На графике (рисунок 3) видно, что в стационарной фазе вплоть до 20-х суток есть небольшой рост ОЧБ, что может говорить о продолжении роста популяции и после окончания эксперимента.

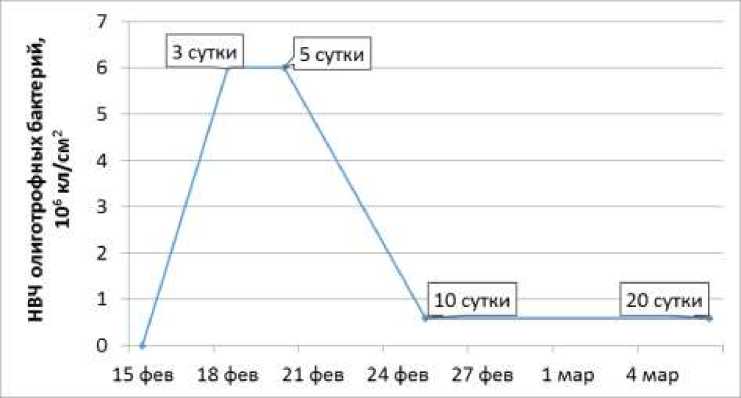

В начале формирования биопленки на 3, 5 и 10 сутки эксперимента в перифитоне камней доминировали олиготрофы, их максимум приходился на 3 и 5 сутки и составил 6 млн. кл/см2, что в 142 раза больше, чем в природном образце. Вероятнее всего, это связано, во-первых, с характером органического вещества, находящегося в морской воде в культуральных банках и отсутствующего на камнях после их обжигания, а, во-вторых, со стабильными условиями культивирования и отсутствием лимитирующих факторов. Затем на 10 и 20 сутки численность олиготрофов снизилась до 0,6 млн. кл/см2 и оставалась на этом же уровне до конца эксперимента.

Рисунок 4 - Динамика количества олиготрофных бактерий перифитона на экспериментальных каменистых субстратах.

С 3 по 5 сутки эксперимента наблюдалась стационарная фаза роста олиготрофов (рисунок 4), а к 10 суткам произошло отмирание, которое остановилось в фазе старения сообщества. Количество олиготрофных бактерий, которое наблюдалось с 10 по 20 сутки (0,6 млн. кл/см2) - по-видимому, это тот минимум, который необходим данной группе бактерий для сохранения себя как единицы сообщества.

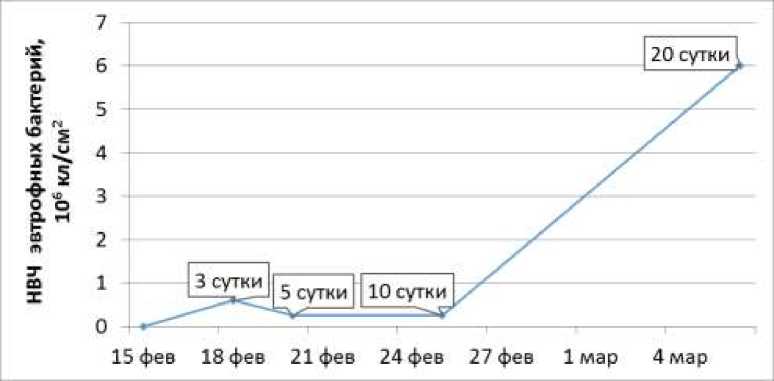

В отличие от олиготрофных бактерий перифитона, численность эвтрофных микроорганизмов начала расти ближе к концу эксперимента (рисунок 5).

Рисунок 4 – Динамика количества эвтрофных бактерий перифитона на экспериментальных каменистых субстратах.

На 3 сутки НВЧ эвтрофов составило 0,6 млн. кл/см2, затем на 5 и 10 сутки незначительно снизилась до 0,25 млн. кл/см2, а в конце эксперимента на 20-е сутки достигла максимума в 6 млн. кл/см2. Полученные величины количества эвтрофных бактерий в эксперименте были выше, чем в природном образце в 125 раз, так как в ходе всего эксперимента сохранялись постоянные условия культивирования.

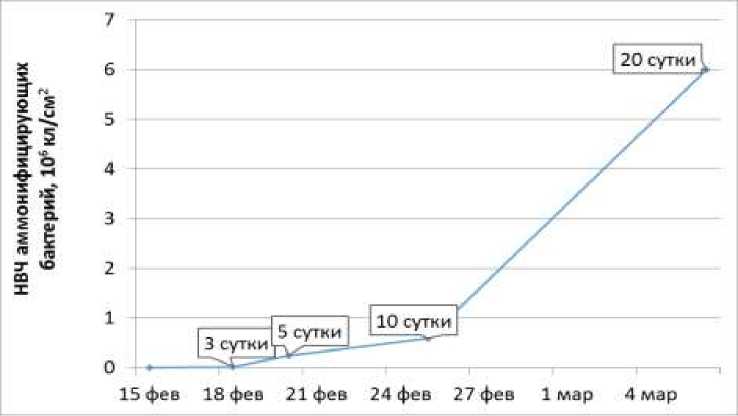

Динамика роста численности аммонифицирующих бактерий была сходна с таковой эвтрофного бактериоперифитона (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика количества аммонифицирующих бактерий перифитона на экспериментальных каменистых субстратах.

НВЧ аммонифицирующих бактерий постепенно возрастала от 0,025 млн. кл/см2 на 3 сутки до 0,6 млн. кл/см2 на 10 сутки, затем резко увеличилась до максимума в 6 млн. кл/см2 на 20 сутки. Полученные данные, аналогично группе олиготрофных бактерий, превышают количество аммонификаторов в природном образце в 142 раза. Главной причиной такого различия, вероятно, является отсутствие действия лимитирующих факторов окружающей среды.

ОЧБ природного образца бактериоперифитона была 509,3 млн. кл/см2, в то время как культивируемых бактерий среди них был лишь 0,1% и количество микроорганизмов в каждой исследуемой трофической группе было примерно на одном уровне. В свою очередь, плотность бактериоперифитона на экспериментальных субстратах менялась от 256,3 млн. кл/см2 до 848 млн. кл/см2 в течение лабораторного культивирования, которое длилось 20 суток в условиях, близких к природным, а количество культивируемых форм варьировало от 0,025 млн. кл/см2 до 6 млн. кл/см2.

В начале эксперимента преобладающей трофической группой бактерий эпилитона являлись олиготрофы, к концу эксперимента – эвтрофы.

Это может быть связано с тем, что первыми к субстратам прикрепляются олиготрофные бактерии, накапливают свою биомассу и в дальнейшем дают возможность для роста эвтрофных микроорганизмов.

Выявленные по общей численности бактерий закономерности формирования биопленок подчиняются общеизвестным закономерностям роста микробной популяции. Обрастание стерильных каменистых субстратов происходило интенсивно: спустя 5 суток общая численность бактерий в эксперименте соответствовала общей численности природного образца. Это свидетельствует о том, что пяти суток экспозиции субстрата достаточно для формирования биопленки, которую можно использовать при оценке качества воды в исследуемом водоеме.

Список литературы Исследование бактериоценоза перифитона каменистых субстратов литоральной зоны Кольского залива

- Горбунов, М. Ю. Макро- и микроскопическое разнообразие прикрепленных микробных сообществ серных озер Самарской области / М. Ю. Горбунов, М. В Уманская // Матер. Всерос. конф. «Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы исследований». - Вологда. 2008. С. 40-43.

- Глущенко, Л. А. Структура фитоперифитона в оценке качества воды разнотипных водных объектов бассейна реки Енисей: автореф. дис. канд. докт. биол. наук. - Красноярск, 2010. - 23 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. Абакумова В.А. - Л.: изд-во Гидрометиздат. - 1983. - с. 39 - 50.

- Мирошниченко, Е. С. Бактериоценозы эпилитона литорали южного и среднего колен Кольского залива Баренцева моря: дис... канд. биол. наук: 03.02.10. - Мурманск, 2016. - 176 с.

- Мудрецова-Висс, К. А. Микробиология. - учебник для товароведа, и технол. фак. торг. вузов. - 5-е изд., перераб. - М.: Экономика, 1985. - 256 с.

- Воробьев, А. В. Микробиология / А. В. Воробьев, А. С. Быков, Е. П. Пашков. - Изд-во: Медицина, 2003. - 176 с.