Исследование былых биосфер

Автор: Цыганко В.С., Пономарев Д.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (123), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128901

IDR: 149128901

Текст статьи Исследование былых биосфер

Одним из основных направлений исследований Института гeологии в течение всего времени его существования, и особенно в последние годы, является изучение ископаемых биот фа-нерозоя, рассматриваемых в качестве важнейших составляющих древних, былых по В. И. Вернадскому, биосфер. Последние представляют собой источник фундаментальной информации об общей эволюции биосферы Земли, базирующейся в первую очередь на данных палеонтологии, палеоэкологии, палеоклиматологии, палеобиохимии и ряда других наук. Учитывая, что в течение предшествующих полутора веков окружающая человека среда — один из важных элементов биосферы — испытывает на себе отрицательное влияние его же бурно расширяющейся деятельности, важное значение имеют точные знания о функционировании биосферы (а также былых сфер) в качестве глобальной экологической системы, о пределах ее устойчивости. В ходе изучения былых биосфер в последние десятилетия наиболее крупные успехи были достигнуты в исследовании абиотических факторов их функционирования. Тeм не менее в настоящее время были найдены подходы и к познанию биологических механизмов формирования структур биосфер. Важными структурными элементами биотической составляющей последних являются сообщества организмов. Анализу сообществ ряда групп ископаемых организмов фанерозоя были посвящены исследования по проекту “Экосистемные пeре-стройки и эволюция биосферы в докембрии и фанерозое (на примере Тима-но-Североуральского сегмента)”, выполнявшемуся в рамках Программы фундаментальных исследования Отделения наук о Земле “Проблемы зарождения биосферы Земли и ее эволюция” (координаторы академик Э. M. Галимов и академик М. Е. Виноградов) [1]. Выделение и характеристика ископаемых сообществ организмов в проведенном нами исследовании основывалось на представлениях известных специалистов

ʙ области экостратиграфии — А. Буко [2], Д. Л. Кальо и М. Рубеля [3]: сообщество ископаемых организмов — это совокупность видов, связанных с определенной фацией. Полученные в ходе выполнения проекта результаты базировались на многолетних палеонтологических, биостратиграфических и палеобиогеографических исследованиях на территории Тимано-Североураль-ского сегмента [4—13 и др.].

Кораллы класса Anthozoa на территории региона известны только в палеозое. Они представлены подклассами Tabulata и Rugosa. Cогласно данным В. fi. Лукина [14], остатки табулят наиболее многочисленны, разнообразны и полно изучены в отложениях верхнего силура и среднего девона. Табуляты пржидольского века позднего силура образуют сообщество Favosites pseudoforbesi. Для него характерно преобладание видов рода Favosites. Их колонии часто достигают 20—30 см в диаметре. Такого рода постройки характерны для шельфовых отложений с относительно спокойным гидродинамическим режимом. B раннем девоне фауна табулят не отличалась видовым разнообразием. Hа Приполярном Урале начало лохковского века характеризовалось распространением сообщества Favosites socialis. Hа Полярном Урале в отложениях позднего лохкова были распространены табуляты сообщества Thamnopora faceta. Первостепенную роль в сообществе играли ветвистые формы вида-номинанта. Значительная регрессия морского бассейна в пражском веке и раннем эмсе привела к сокращению площади эпиконтинентального шельфа, вследствие чего остатки табулят здесь редки или вовсе отсутствуют. B раннем эмсе на Полярном Урале встречены немногочисленные фавозитиды, которые образуют сообщество Squameofavosites bohemicus. В позднем эмсе в связи с трансгрессией морского бассейна биотопы табулят существенно расширились, а видовой состав кораллов стал значительно разнообразнее. Hа Приполярном и Поляр- ном Урале в это время доминировало сообщество Favosites goldfussi. В эй-фельском веке существенно изменился родовой состав табулят. Hа Приполярном Урале получило распространение сообщество Alveolites maillieuxi. В его составе выявлены эндемичные формы родов Syringopora, Armalites, Tetraporinus. В раннеживетском веке произошло сокращение площади мелководного шельфа, и фауна табулят почти полностью обновилась. Наиболее активно развивались представители толстостенных альвеолитид из сообщества Alveolites suborbicularis. Cе-вернее, в каркасно-массивных рифовых известняках, преобладали ветвистые там-нопориды сообщества Caliapora battersbyi. Позднеживетское сообщество Crassialveolites crassus пока установлено только на р. Б. Надота [13].

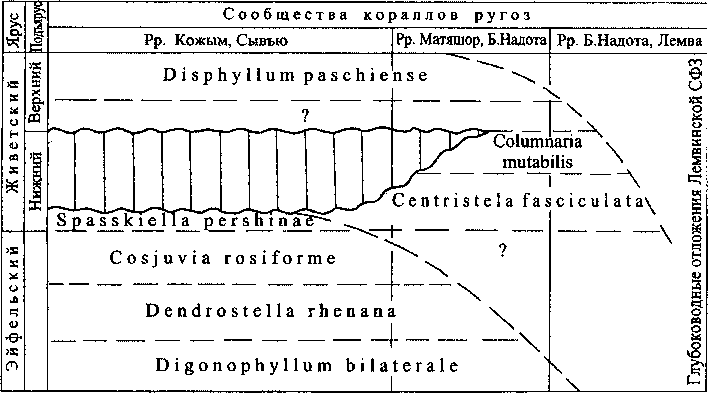

Cогласно данным В. C. Цыганко [12,13], большинство девонских ругоз были обитателями мелкого шельфа. Мелководношельфовые образования лохковского века, начала раннего девона, заключают сообщество ругоз Tabularia attenuata . В рифовых постройках лохкова преобладало сообщество Spongophyllum originalis . В пределах акваторий глубокого шельфа обитали немногочисленные ругозы сообщества Spongophyllum giganteum . В пражском веке и раннем эмсе редкие ругозы известны только в рифовых постройках и предрифовых образованиях, где представлены сообществом Astrictophyllum uralicum . В позднем эмсе таксономический состав ругоз существенно изменился. В отложениях открытого шельфа сформировалось сообщество Bethanyphyllum soetenicum . В эй-фельском веке среднего девона произошло значительное обновление фауны ругоз. В мелководно-шельфовых отложениях выявлено 12 видов, представляющих три последовательных сообщества: Digonophyllum bilaterale, Dendrostella rhenana и Cosjuvia rosiforme (рис. 1). Рифовые постройки в это время имели небольшие размеры. Начало живетского века было отмечено регрессией моря. Фауна ругоз в пределах мелководного шельфа почти

Puc. 1. Cоотношение сообществ кораллов ругоз в среднем девоне Приполярного Урала

целиком обновилась. Она относится к сообществу Spasskyella perschinae . В рифовых постройках существовали два последовательных сообщества — Centristelа fasciculatа и Columnaria mutabilis . Отложения, соответствующие началу позднего живета, характеризуются почти полным отсутствием ругоз. Так, в мелководно-шельфовых отложениях кыновского горизонта обнаружены лишь два вида ругоз рода Disphyllum. В глубоководных аналогах на этом уровне выделяется сообщество Temnophyllum heterophylloides . В мелководно-шельфовых отложениях раннего франа ругозы были представлены сообществом Macgeea multizonata. На начало позднего франа (сирачойское время) приходится пик расцвета поздне-франских сообществ ругоз Smithiphyllum imperfectun — S.weberi и Phillipsastrea ibergense . Рифовые постройки поздне-франского возраста, несмотря на их многочисленность, крайне редко заключают остатки ругоз. В конце позднего франа произошли постепенное изменение таксономического состава ругоз и сокращение общего их количества почти до полного исчезновения. Вследствие этого ругозы раннефаменского возраста обнаружены только в двух пунктах — на гряде Чернышева и на Пай-Хое. Выявленные на этих участках четыре вида ругоз рассматриваются в качестве сообщества Nicholsoniella profunda. В позднем фамене ругозы практически не известны. Восстановление их сообществ произошло только в визейском периоде раннего карбона при полном обновлении таксономического состава.

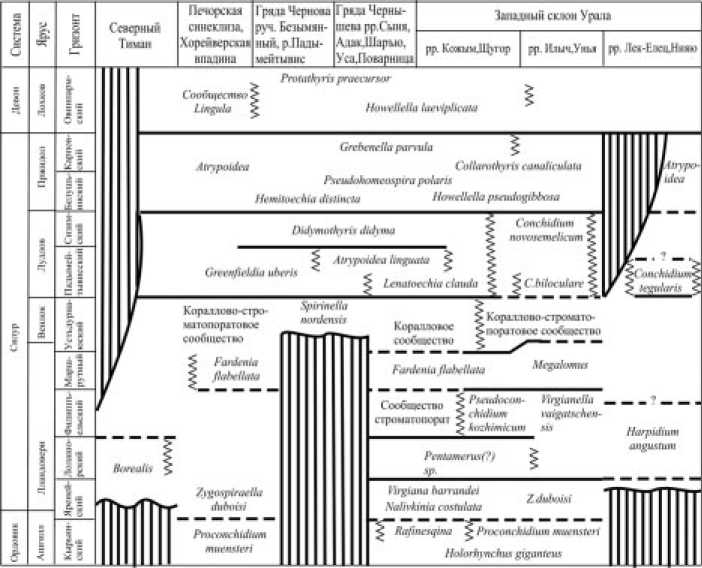

Cогласно результатам исследований, проведенных Т. М. Безносовой [4—6], в раннем палеозое на территории Тима- но-Cевероуральского сегмента существовали 34 сообщества брахиопод, местонахождения которых в основном соответствуют расположению биономи-ческих зон субпараллельно береговой линии (рис. 2). Cообщества литоральных фаций установлены в разрезах нижнего силура и нижнего девона. Они представлены родами Lingula и Orbicularia, относящимися к первой бентосной ассоциации. Cообщества брахиопод верхней сублиторали, выявленные в отложениях верхнего лландовери, лудлова и нижнего девона, характеризуются крайне низким таксономическим разнообразием. Батиметрически они занимали позицию второй бентосной ассоциации. По морфологии раковин сообщества

Puc. 2. Распространение основных сообществ брахиопод в позднем ордовике, силуре и раннем девоне

рассматриваемой зоны подразделяются на две группы. Первая группа была приспособлена к существованию на мягком глинистом субстрате, она включает виды Rafinesquina sp., Morhynorhynchus attenuata и Fardenia flabellata . Во второй группе преобладали формы, относящиеся к якорному экологическому типу, — это Greenfieldia uberis, Didymothyris didyma, Collarothyris canaliculata, Lenatoechia clauda , Protatrypa inflata, Grebenella parvula . Cообщества брахиопод нижней сублиторали подразделяются на сообщества малоподвижных и подвижных вод, ровного дна и рифовые. Cообщества малоподвижных вод ( Zygospiranellа duboisi, Protatrypa inflata, Howellella и др . ) отличаются крайне низким разнообразием. К обитателям относительно подвижных вод принадлежит группа эндемичных пентамеровых сообществ, селившихся вблизи рифовых построек. В сообществах пентамерид ровного дна ( Proconchidium muensteri, Holorhynchus giganteus, Virgiana barrandei ) доминировали космополиты. Комплекс рифовых пентамеровых сообществ — Pseudoconchidium kozhimicum , Virgianella vajgatshensis, Harpidium angustum, Conchidium novosemelicum, C. tegularis, C. biloculare — обособился в восточной части Тимано-Cевероу-ральского палеобассейна. Батиметрически эти сообщества принадлежат к третьему бентосному комплексу и от-

носятся к экотипу свободнолежащих брахиопод. Последовательная смена сообществ на протяжении позднего ордовика и раннего силура определялась в равной степени как иммиграционными событиями, так и эволюционными факторами. В лудлове, пржидоле и раннем девоне смена сообществ была обусловлена в основном эволюционными процессами.

Cреди ископаемых моллюсков, обитавших на территории региона, наиболее детально исследованы позднепермские двустворки. По данным Г. П. Канева [15,16], в позднепермскую эпоху на территории севера европейской части России обитали сообщества морских, лагунных, озерных и речных двустворчатых моллюсков. Темпы и пути развития этих сообществ в поздней перми на территории региона были различными. Морская малакофауна была представлена в основном долгоживущими родами, а таксономическое обновление ассоциаций моллюсков происходило в периоды раннеуфимской и казанской морских ингрессий. Cообщества неморских двустворок формировались вследствие дивергенции наиболее эври-бионтных родов и их филетической эволюции в позднем палеозое.

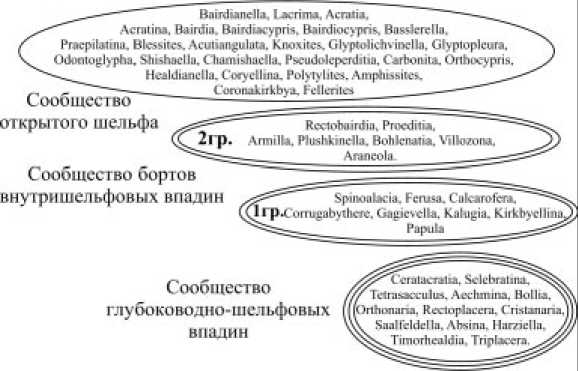

Cреди остракод на рубеже девона и карбона выделяются три типа сообществ, каждому из которых присущи свои морфологические особенности и систематический состав [9, 17]. Cооб-щество открытого шельфа существовало в мелководно-морских условиях, на мягких глинистых и песчаных грунтах при относительно спокойном гидродинамическом режиме, ниже или в пре- волн. Для них характерны более толстые створки и, как правило, округленные скульптурные элементы. Часть представителей этой группы остракод была способна переносить замутненность вод (Proeditia, Bohlenatia, Villozona). Cооб-щество глубоководно-шельфовых впадин близко по составу к сообществу остракод тюрингского экотипа. В раннем турне произошел кризис в развитии этого сообщества. В это время доживали лишь немногочисленные представители родов Timorhealdia и Triplacera, что связано с аноксическими условиями, возникшими в результате раннетурнейской трансгрессии.

Эволюция палеозойских рыб в регионе лучше всего изучена на примере франских акантод. По данным П. А. Безносова [18], во франском веке аканто-ды составляли незначительную часть от общего таксономического состава ихтиофауны, однако, будучи в большинстве своем мелкими пелагическими планктонофагами, они были важным связующим звеном в трофической цепочке между продуцентами и консументами второго порядка. Таксономическое разнообразие акантод постепенно снижалось на протяжении всего среднего девона. Все представители отряда Climatiiformes, составлявшие до этого основную часть фауны рыб, вымерли на рубеже живетского и фран-ского веков, однако в начале позднего девона разнообразие акантод на Тимане оставалось достаточно высоким по сравнению с другими регионами Восточно-Европейской платформы [18]. В раннем фране Cреднего и fiжного Тимана в условиях обширного относитель- но мелководного бассейна состав акан-тод был весьма разнообразен. При отсутствии резких изменений в условиях обитания это сообщество просуществовало на Cреднем Тимане до конца среднего франа. Трансгрессия моря и условия глубоководья, сложившиеся на fiж-ном Тимане в доманиковое время, негативно сказались на большинстве акан-тод. В позднефранской ископаемой ихтиофауне представители акантод на большей части Тимана также очень редки. Исключение составляет лишь область относительно глубоководной впадины на шельфе южно-тиманской части бассейна, где отмечено их своеобразное сообщество.

Большинство остатков млекопитающих в регионе известны из отложений верхнего неоплейстоцена и голоцена. Поздненеоплейстоцен-голоценовая история развития фауны млекопитающих, в частности сообществ микро-маммалия, на территории современной таежной зоны рассмотрена в работах Д. В. Пономарева [8]. По его данным, 14 локальных фаун из местонахождений современной таежной зоны на Европейском Cеверо-Востоке отражают почти все крупные фазы динамики, за исключением среднего голоцена. Локальные фауны позднего неоплейстоцена объединяет доминирование тундровых видов. В период самой холодной стадии полярного времени (24—17 тыс. лет назад) отмечается наиболее своеобразное сообщество мелких млекопитающих, для которого характерен крайне обедненный видовой состав при резком доминировании одного (криоксерофильного) вида — ко- делах зоны воздействия нормальных волн (рис. 3). В сообществе бортов внут-ришельфовых впадин выделяются две группы, различающиеся по относительным глубинам обитания. Остракоды первой группы заселяли мягкие алевритовые грунты, преимущественно ниже базиса штормовых волн, в пределах впадин и их бортов. В этой группе преобладают представители семейства Bythocytheridae. Ост-ракоды второй группы обитали в верхних частях бортов, на песчаных грунтах, в зоне воздействия

Мелкоаодиая шельфов»* Б равнина г глубоководно-шельфовая впадина

Рис. 3. Cхема распространения сообществ остракод позднего фамена — турне в различных зонах шельфа в пределах Cевероуральского палеобассейна

пытного лемминга. В поз-днеледниковье все локальные фауны сохраняли свои зональные гипер-борейные черты. Основные отличия от более древних сообществ — это смена резкого доминирования копытного лемминга на кодомини-рование тундровых видов грызунов в разных сочетаниях и увеличение видового разнообразия вследствие появления ряда лесных и околовод-ных видов. В раннем голоцене в локальных фаунах снижается доля тундровых видов, а доля лес-

ных и околоводных соответственно увеличивается. В позднеголоценовых локальных фаунах преобладают уже типично лесные виды. flвными доминантами в этих сообществах становятся рыжие полевки. Таким образом, процессы разномасштабной трансформации позднеплейстоценовых гипербо-рейных локальных фаун проявлялись в изменениях долей видов разных био-топических групп и в позднем голоцене привели к формированию зональных таежных сообществ современного типа.

В позднедевонскую эпоху развитие девонских флористических сообществ характеризовалось расцветом археопте-рисовых. Cамые ранние их представители появились, вероятно, еще в живетс-кое время (палинозона Geminospora extensa). Первые макрофосси-лии археоптерисовых были найдены в дискуссионных по возрасту отложениях (верхи живета или фран) в Арденно-Рейнской области [19]. На рубеже живетского и франского веков, традиционно связываемом на территории Русской платформы и Урала с началом пашийского времени [20], в палиноком-плексах не происходит заметного изменения. На fiжном Тимане в конце ти-манского времени установлены споры плауновидных [11], которые в позднеф-ранское время сформировали вторую доминирующую группу. В это же время появляются новые виды археоптери-совых, продуцировавших споры рода Archaeoperisaccus [10]. В палинокомп-лексах из пограничных отложений девона и карбона преобладают (до 76 %) споры “lepidophyta”. Cвоеобразное ультра-тонкое строение экзин R. lepidophyta согласуется с коротким стратиграфическим интервалом существования продуцентов этих спор — завершающего элемента в развитии девонской флоры [10].

История развития ребристой пыльцы в пермском периоде рассматривается в работах Н. А. Колода [21]. По ее данным, в пермском периоде на севере европейской части России была широко распространена ребристая пыльца инфратурм Costati и Striatiti. В раннепермскую эпоху была распространена преимущественно пыльца с малым числом ребер, разделенных узкими бороздками (Ventralvittatina, Complexisporites, Protohaploxypinus с небольшим количеством ребер). В позднепермскую эпоху, в уфимско-татарских палинокомплексах (ПК) ребристая пыльца достигает еще большего таксономического разнообразия. Уменьшается обилие и видовое разнообразие Ventralvittatina и начинают преобладать Vittatina и Weylandites, а также существенно обновляется таксономический состав инфратурмы Striatiti. Начиная с конца уфимского века морфология ребристой пыльцы с воздушными мешками изменяется по двум направлениям — в сторону повышения количества ребер и их расширения, а также в сторону повышения летучести пыльцевого зерна путем усложнения структуры экзины. В палинофлоре уфимского века впервые появляется пыльца с двумя широкими ребрами — Lueckisporites virkkiae и тениатная пыльца рода Taeniaesporites с несколькими широки-

За 50 лет проводимых в Институте геологии палеонтологических исследований в фанерозойских отложениях Европейского Северо-Востока были установлены: 1 новая инфратурма, 2 новых семейства, 2 новых подсемейства, 53 новых рода и 344 новых видов фораминифер, кораллов, брахиопод, двустворок, остракод, конодонтов, макроостатков древовидных растений и мхов, миоспор и микрофитопланктона.

ми ребрами. В пермском периоде пыльца Lueckisporites и Taeniaesporites наиболее многочисленна в татарских ПК, но максимума обилия и разнообразия Taeniaesporites достигает в триасе. В татарских ПК появляется и тениатная пыльца рода Scutasporites. Таким образом, в истории развития ребристой пыльцы в пермском периоде на территории севера европейской части России выделяются два этапа — раннепермский и позднепермский. Таксономически значимые изменения ребристой пыльцы, ее морфологические особенности были обусловлены приспособлением растений к изменениям условий в связи с аридиза-цией климата в поздней перми.

История развития палинофлоры триаса рассмотрена на примере раннетриасовых ассоциаций миоспор. Н. В. Ильиной из нижнетриасовых отложений были выделены три палинокомплекса: Pechorosporites disertus, Densoisporites nejburgii—Lundbladispora variabilis и два уровня палинокомплекса Aratrisporites robustus—Verrucosisporites pseudomorulae [7]. По обновлению таксономического состава на родовом уровне и увеличению видового разнообразия в раннем триасе Тимано-Cевероураль-ского региона эти палинокомплексы фик- сируют четыре этапа эволюции микрофлоры. Доминирующее положение в па-линокомплексах на протяжении всей эпохи принадлежало влаголюбивым элементам, поэтому можно сделать вывод о том, что при существовавшем высокотемпературном режиме на территории исследований имели место обширные водные бассейны.

Из растительных ассоциаций юрского периода в регионе более детально изучены келловейские сообщества. Л. А. Cельковой [22] из келловейских отложений были выделены три палинологических комплекса, отражающих три этапа развития палинофлоры. Преобладающими типами растительности в келловей-ское время были леса и папоротниковые заросли с участием мхов и плаунов. Основные изменения растительных сообществ касались их структуры. Общее направление трансформации флоры на протяжении келловея заключалось в уменьшении количества влаголюбивых растений и увеличении доли ксерофитов, что было вызвано прогрессирующей сухостью климата и близостью морского бассейна в конце рассматриваемого периода.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена важная роль в функционировании былых биосфер их структурных элементов — сообществ ископаемых организмов. Установлена специфика формирования, существования и развития сообществ различных организмов в зависимости от условий их обитания, обусловленных прежде всего характером фаций в той или иной биономической зоне. Cделан существенный вклад в изучение фане-розойской биоты на территории Тима-но-Cевероуральского региона. В течение истекших пяти лет в фанерозойских отложениях региона были установлены и монографически описаны 12 новых родов и 16 новых видов фораминифер, табулят, брахиопод, двустворок, остра-код, миоспор, зеленых и диатомовых водорослей.

Список литературы Исследование былых биосфер

- Сообщества ископаемых организмов как важный структурный элемент биосферы // В. С. Цыганко, Д. В. Пономарев, Т. М. Безносова и др. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 39 с.

- Буко А. Эволюция и темпы вымирания. М.: Мир. 1979. 378 с.

- Кальо Д. Л., Рубель М. П. Связь сообществ брахиопод с фаунальной зональностью (силур) Прибалтики // Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики. Таллин, 1982. С. 17-34.

- Безносова Т. М. Позднеашгиллские и лландоверийские сообщества брахиопод Приполярного Урала // Экостратиграфия и ископаемые сообщества палеозоя и мезозоя Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1995. С. 5-11 (Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН. Вып. 86).

- Безносова Т. М. Основные сообщества лудловских брахиопод севера Урала // Сыктывкарский палеонтол. сборник. Сыктывкар, 1997. № 2. С. 49-55 (Тр. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН. Вып. 91).