Исследование цифровых измерительных трансформаторов в условиях дуговых перемежающихся однофазных замыканий на землю с применением программно-аппаратного комплекса RTDS

Автор: Лебедев Владимир Дмитриевич, Филатова Галина Андреевна, Петров Алексей Евгеньевич

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

В Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) совместно с индустриальными партнерами разработаны комбинированные цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения (ЦТТН). Проведены многочисленные исследования и испытания ЦТТН, накоплен опыт применения ЦТТН для целей коммерческого учета электроэнергии. Однако некоторые области применения ЦТТН требуют дополнительных исследований, в частности, использования ЦТТН в качестве первичного датчика для релейной защиты от однофазных замыканий на землю. В статье представлена схема для экспериментального исследования комбинированного цифрового измерительного трансформатора тока и напряжения 6 (10) кВ в условиях дуговых перемежающихся однофазных замыканий на землю (ДПОЗЗ) с использованием физико-математического моделирования по методу «замкнутого цикла». На основе статистических данных разработана имитационная модель участка района электрических сетей (РЭС) 6 кВ в RSCAD RTDS для моделирования переходных процессов при ДПОЗЗ по известным теориям. В статье приведены результаты верификации модели с программным комплексом MATLAB Simulink и аналитическим решением. Приведены результаты экспериментальных исследований ЦТТН 6 (10) кВ в режимах ДПОЗЗ, в условиях, максимально приближенных к реальным электроустановкам. Сделаны выводы о применимости полученных моделей.

Цифровые измерительные трансформаторы, однофазные замыкания, дуговые замыкания на землю, воздушная линия, rscad rtds

Короткий адрес: https://sciup.org/147244017

IDR: 147244017 | УДК: 621.316 | DOI: 10.14529/power240201

Текст научной статьи Исследование цифровых измерительных трансформаторов в условиях дуговых перемежающихся однофазных замыканий на землю с применением программно-аппаратного комплекса RTDS

В Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) совместно с индустриальными партнерами разработаны комбинированные цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения (ЦТТН) различных классов напряжений – 6 (10) кВ; 35 кВ; 110 кВ. Это серия инновационных разработок, ключевой из которых на данный момент является ЦТТН 6 (10) кВ для объектов распределительных сетей.

Преимуществами ЦТТН являются высокая точность, отсутствие явлений насыщения апериодической составляющей тока и большая кратность измеряемых токов. Данные преимущества обусловлены особенностями ЦТТН. В них в качестве первичных преобразователей используются нетрадиционные датчики тока и напряжения (например, катушки Роговского и резистивные делители напряжения), которые отличаются принципом действия, не подвержены влиянию эффекта насыщения магнитопровода, для них отсутствует остаточная намагниченность, нет потерь в стали сердечника, что позволяет обеспечить меньшую погрешность в переходных режимах.

На стадии разработки ЦТТН были проведены различные исследовательские испытания [1–5]. В результате исследований были получены характеристики, отражающие точность измерений в широком диапазоне входных величин по амплитуде и частоте, в условиях изменения температуры и других климатических воздействующих факторов. Также была исследованы стойкость к повышенному напряжению сети и характеристики изменения уровня кажущегося заряда частичных разрядов в зависимости от приложенного напряжения.

Значительная часть опыта эксплуатации получена из цикла работ по разработке, совершенствованию и внедрению комплектов ЦТТН 6 (10) кВ, которые используются для целей коммерческого учета электроэнергии. Однако некоторые области применения ЦТТН и отработка технологий построения систем автоматизации на их основе требует дополнительных испытаний. В частности, не в полной мере проведены исследования работы

ЦТТН в условиях однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в распределительных сетях 6 (10) кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 6 (10) кВ характеризуются высокой степенью износа и повреждаемостью [6, 7]. Показатели надежности и экономичности в данном классе сетей в разы ниже, чем в промышленно развитых странах. Например, общая длительность отключений электроэнергии составляет от 70 до 100 часов в год, что превышает аналогичный показатель в западных странах практически в 2 раза, а количество повреждений на 100 км воздушных линий электропередачи составляет 26 в год [6]. Воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий напряжением 6 (10) кВ насчитывается более 1,1 млн км, из них примерно половина – ВЛ. ВЛ 6 (10) кВ составляют основу электроснабжения районов электрических нагрузок (РЭС).

Кроме высокой повреждаемости, сети РЭС характеризуются низкой наблюдаемостью и степенью автоматизации прежде всего вследствие недостаточной оснащенности объектов РЭС измерительными преобразователями тока и напряжения. Низкая степень наблюдаемости и автоматизации напрямую влияет на бизнес-процессы ликвидации аварии и управления транспортом электрической энергии и, в конечном счете, снижают надежность электроснабжения потребителей.

Наиболее распространенным видом повреждения ВЛ 6 (10) кВ являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), количество которых может достигать 75 % от общего числа повреждений в данных сетях [8–10]. Наиболее опасной разновидностью ОЗЗ является дуговое перемежающееся замыкание на землю (ДПОЗЗ) – последовательность, в общем случае непериодическая, самоустраняющихся пробоев изоляции. ДПОЗЗ характеризуются небольшими интервалами времени Δ t между гашениями и повторными зажиганиями заземляющей дуги и сопровождаются опасными перенапряжениями на неповрежденных фазах всей электрически связанной сети [8, 11, 12].

Переходные процессы при ОЗЗ оказывают значительное влияние на измерительные преобразователи и подключаемые к ним устройства защи- ты от ОЗЗ [8, 10, 13–15]. На их работу в значительной мере влияют, например, собственные частотные и амплитудные характеристики измерительных трансформаторов. Дополнительные исследования ЦТТН позволят сделать вывод о работе ЦТТН в условиях ОЗЗ, в том числе ДПОЗЗ, о применимости ЦТТН в качестве первичного преобразователя для устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Это значительно расширит область применения ЦТТН в распределительных сетях и позволит развить технологии на их основе (например, автоматические устройства локации ОЗЗ).

Постановка задачи

Целью работы является разработка установки 6 (10) кВ и экспериментальные исследования ЦТТН 6 (10) кВ при ДПОЗЗ в воздушных сетях РЭС. Схема установки должна позволять проводить типовые автоматизированные испытания ЦТТН 6 (10) кВ в условиях, максимально приближенных к эксплуатации реальных электроустановок.

Была разработана предварительная методика исследования ЦТТН в режиме ДПОЗЗ с использованием силового трансформатора 0,4/10 кВ, физической модели сети (с применением высоковольтных конденсаторов) и физической модели дуги (в виде имитатора ДПОЗЗ, состоящего из пластинчатого разрядника и дополнительного управляемо- го коммутационного аппарата). В данных испытаниях ЦТТН 6 (10) кВ выдержал воздействие токов и напряжений при ОЗЗ, не разрушаясь [16].

Однако в ходе проведения экспериментальных исследований были выявлены некоторые недостатки испытательной установки, позволяющие сделать вывод о необходимости ее доработки:

– физическое моделирование дуги является достаточно опасным для оборудования, так как столб дуги может выходить за пределы дугового промежутка;

– имитатор не позволяет задать моменты зажигания и погасания дуги в заданные моменты времени, поэтому невозможно точно смоделировать ДПОЗЗ по известным теориям (В. Петерсена, Дж. Петерса и Х. Слепяна, Н.Н. Белякова);

– при имитации дугового замыкания с помощью парящей пластины нередко происходило «сваривание» контактов дугой, особенно при моделировании ВЛ с большой емкостью.

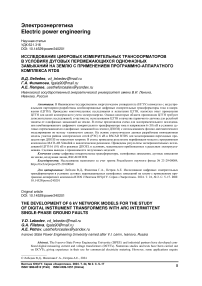

Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается использование программноаппаратного комплекса (ПАК) моделирования в режиме реального времени RTDS и усилителей тока и напряжения PONOVO. Схема проведения эксперимента представлена на рис. 1.

Имитационные модели в RSCAD RTDS предназначены для моделирования в режиме реального времени. Исследование устройств для электро-

Рис. 1. Структурная схема испытательной установки с ПАК RTDS и усилителями PONOVO:

1 – компьютер с моделью сети в программе RSCAD; 2 – ПАК RTDS; 3 – оптоволоконный канал управления по протоколу Aurora; 4 – усилители тока и напряжения PONOVO; 5 – цифровой запоминающий осциллограф; 6 – каналы тока усилителя;

7 – каналы напряжения усилителя; 8 – трехфазный повышающий трансформатор; 9 – исследуемый ЦТТН; 10 – электронный блок ЦТТН; 11 – оптоволоконный канал связи для передачи телеизмерений по протоколу SV (МЭК 61850)

Fig. 1. Block diagram of the test setup with RTDS and amplifiers:

1 – computer with a network model in the RSCAD program; 2 – RTDS; 3 – fiber-optic control channel using the Aurora protocol;

4 – current and voltage amplifiers; 5 – digital storage oscilloscope; 6 – amplifier current channels; 7 – amplifier voltage channels;

8 – three-phase step-up transformer; 9 – DCVT under study; 10 – electronic unit DCVT; 11 – fiber optic communication channel using the SV protocol (IEC 61850)

энергетики, например, устройств РЗА, на RTDS, с формированием петли обратной связи между цифровой и аналоговой частями, называемой методом «замкнутого цикла», давно стало «стандартом» испытаний [17–20] и позволяет провести множественные автоматизированные экспериментальные исследования с большим числом влияющих факторов.

Испытательная установка может применяться:

-

– для исследования ЦТТН как отдельного объекта;

-

– для исследования устройств на базе ЦТТН 6 (10) кВ (например, автоматических устройств локации ОЗЗ);

-

– для исследования ЦТТН совместно с цифровыми устройствами других производителей (например, устройств релейной защиты от ОЗЗ).

При проведении исследований по данной схеме нет необходимости в моделировании открытой дуги, что значительно упрощает эксперимент, повышает его управляемость, а также позволяет автоматизировать исследования.

Данное исследование обладает новизной, поскольку:

-

– исследуются новые области применения ЦТТН;

-

– исследуются новые режимы работы ЦТТН (дуговые ОЗЗ);

-

– устройства (существующие и собственной разработки) исследуются на новом уровне, с широким использованием физико-математического моделирования, в условиях, максимально приближенных к действующим электроустановкам;

– само исследование выполняется на новом современном оборудовании.

Практическую значимость исследования представляют:

-

– разработанные модели распределительных сетей 6 (10) кВ;

-

– разработанные модели ОЗЗ различных видов;

-

– результаты проведения экспериментальных исследований.

Предложенная схема экспериментальной установки и результаты исследований могут применяться разработчиками измерительных трансформаторов тока и напряжения (в том числе цифровых).

Обоснование параметров и верификацияимитационной модели сети 6 кВ

Для проведения экспериментальных исследований работы ЦТТН 6 (10) кВ в условиях ДПОЗЗ в ПАК RTDS разработана имитационная модель воздушной сети 6 кВ. Для построения модели используются статистические данные о РЭС европейской части России:

-

• суммарная протяженность линий 6 (10) кВ РЭС – порядка 600 км;

-

• количество центров питания РЭС 35/6 (10) кВ либо 110/6 (10) кВ – около 10–15 шт.;

-

• число понижающих ТП РЭС 6 (10)/0,4 кВ – 400 шт.;

-

• средняя протяженность линий 6 (10) кВ по магистрали – 8–16 км, протяженность ответвлений – 0,1–5 км;

-

• величина емкостного тока электрически связанной сети до – 5 А;

-

• средняя длина фидера – 10 км, количество ответвлений – 3–5.

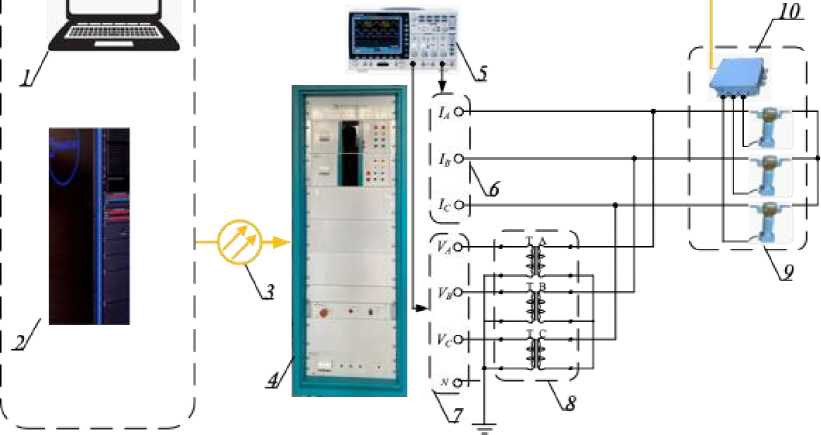

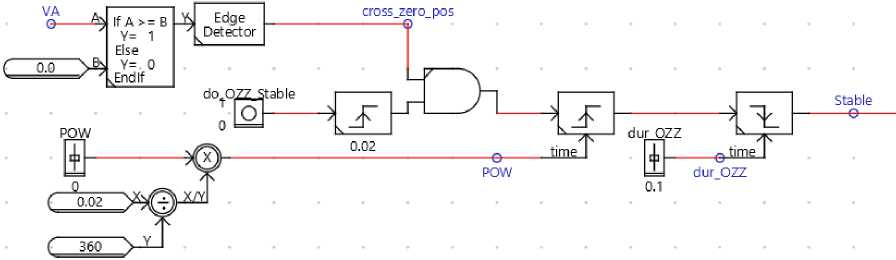

На рис. 2 представлена схема и упрощенная имитационная модель сети РЭС напряжением 6 кВ. Описание модели с указанием ее параметров представлено в [21]. В упрощенной модели отсутствуют ответвления на ВЛ, а также нет электрической

b)

Рис. 2. Сеть РЭС 6 кВ: а – схема сети 6 кВ; b – упрощенная имитационная модель сети в ПАК RTDS

Fig. 2. 6 kV distribution network: a – 6 kV network diagram; b – simplified simulation model of the network in RTDS

нагрузки. ДПОЗЗ моделируется в конце ВЛ1. Контроль электрических величин осуществляется ЦТТН, установленным в начале линии. Смежная часть электрической сети 6 кВ без повреждения моделируется «ВЛ экв» (см. рис. 2), длина которой равна суммарной длине неповрежденных ВЛ, отходящих от данного центра питания (шин 6 кВ понижающей ПС 35/6 кВ).

Для указанной упрощенной модели суммарный емкостный ток сети (действующее значение) составил IС Σ = 2,8 А. Удельные параметры ВЛ были посчитаны по геометрии опоры и данным о проводе ВЛ в модуле TLine программы RSCAD.

Были разработаны модели ДПОЗЗ по различным теориям. Кратко охарактеризуем переходные процессы при ДПОЗЗ по различным теориям [11].

Теория В. Петерсена:

-

– дуга зажигается каждый полупериод промышленной частоты при максимальных напряжениях на поврежденной фазе;

– дуга гаснет при первом прохождении тока переходного процесса (разрядной составляющей) через нулевое значение;

– повторный пробой происходит при максимальном напряжении на поврежденной фазе, когда напряжение источника питания равно максимальному значению;

– достигается максимальный уровень перенапряжений на неповрежденных фазах.

Теория Дж. Петерса и Х. Слепяна:

– дуга зажигается при максимальных напряжениях на поврежденной фазе;

– дуга гаснет при прохождении емкостного тока промышленной частоты через нулевое значение;

– повторный пробой происходит через каждый период промышленной частоты при максимальном значении напряжения на поврежденной фазе, а длительность горения дуги при каждом повторном зажигании равна полупериоду промышленной частоты.

Теория Н.Н. Белякова:

– момент гашения происходит в максимум напряжения на поврежденной фазе, при этом первый высокочастотный максимум восстанавливающегося напряжения на поврежденной фазе должен превышать критическую величину 0,4 U Ф;

– повторный пробой происходит в моменты, опережающие по фазе на 22° максимум напряжения промышленной частоты на поврежденной фазе.

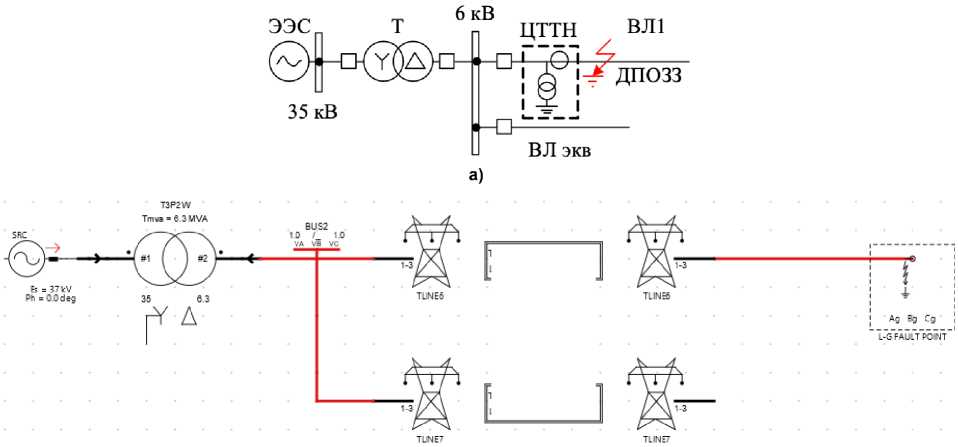

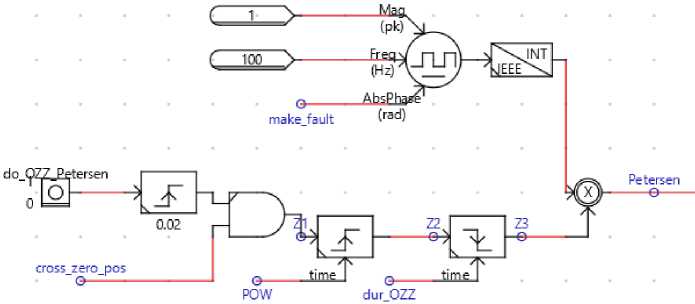

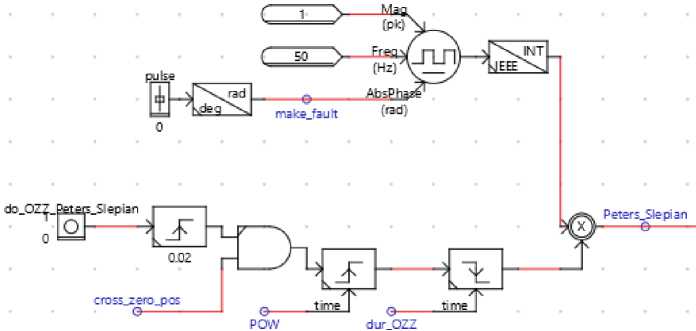

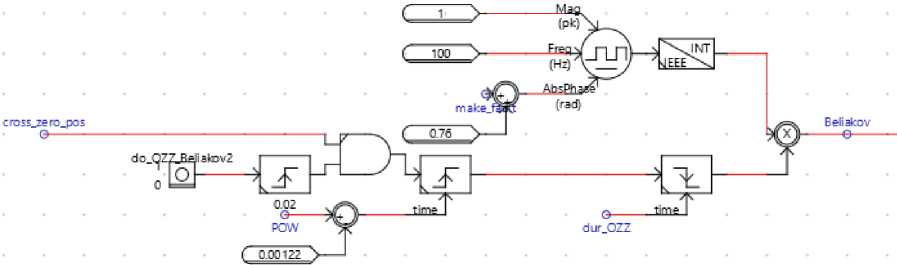

Алгоритмы управления блоком Fault в программе RSCAD, предназначенные для имитации однократного пробоя и всех описанных теорий ДПОЗЗ, представлены на рис. 3.

a)

b)

Рис. 3. Алгоритмы управления блоком Fault: a – однократный пробой; b – ДПОЗЗ по теории Петерсена; c – ДПОЗЗ по теории Петерса и Слепяна; d – ДПОЗЗ по теории Н.Н. Белякова (см. также с. 10)

Fig. 3. Fault block control algorithms: a – single breakdown; b – AISPGF according to Petersen’s theory; c – AISPGF according to Peters and Slepyan’ theory; d – AISPGF according to Belyakov’s theory (see also p. 10 )

c)

d)

Рис. 3. Окончание

Fig. 3. End

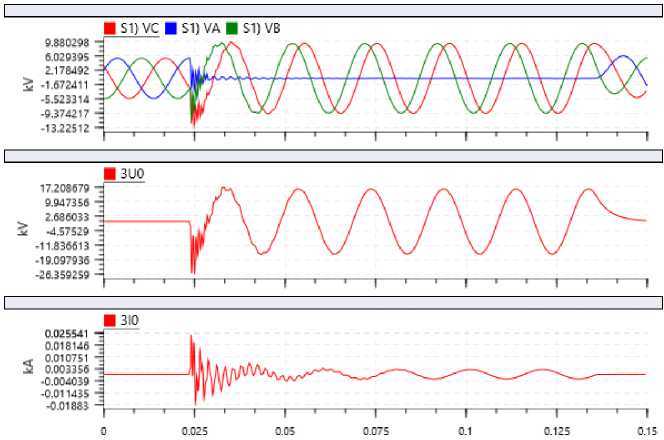

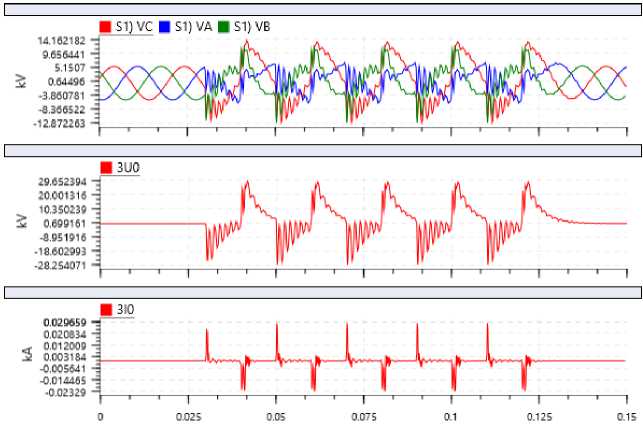

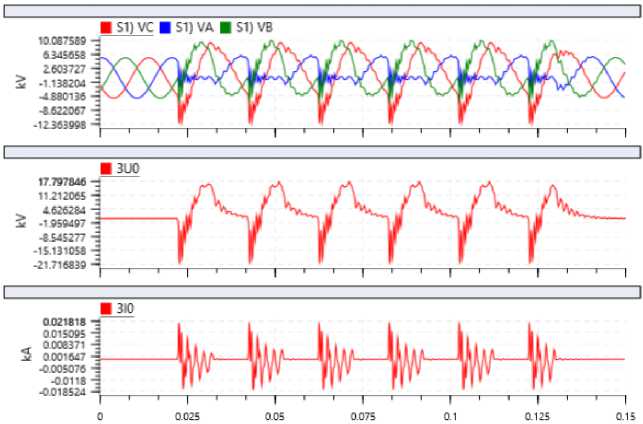

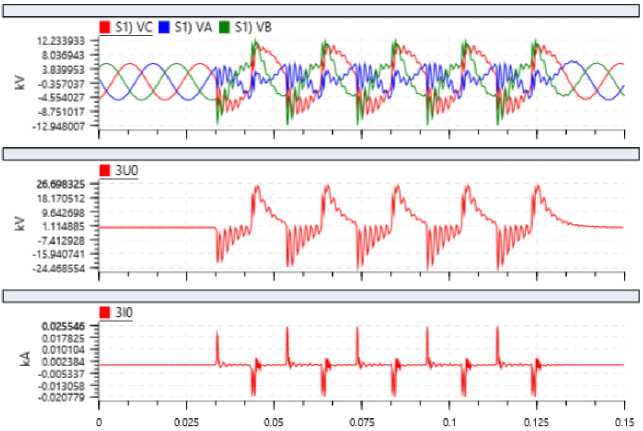

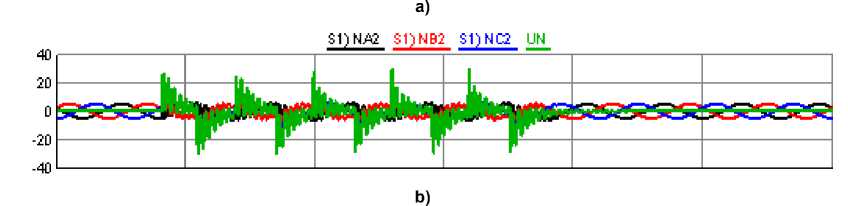

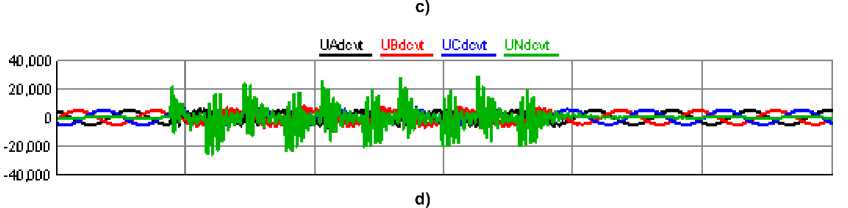

На рис. 4 показаны примеры осциллограмм полученные в результате моделирования в ПАК при однократном пробое и всех теориях ДПОЗЗ, RTDS.

a)

Рис. 4. Осциллограммы электрических величин в начале линии при ОЗЗ для однократного пробоя (а); ДПОЗЗ по теории Петерсена (b); ДПОЗЗ по теории Петерса и Слепяна (c); ДПОЗЗ по теории Н.Н. Белякова (d) (см. также с. 11)

Fig. 4. Oscillograms of electrical quantities at the beginning of the line with SPGF for single breakdown (a); AISPGF according to Petersen’s theory (b); AISPGF according to Peters and Slepyan’s theory (c); AISPGF according to Belyakov’s theory (d) (see also p. 11 )

b)

c)

d)

Рис. 4. Окончание

Fig. 4. End

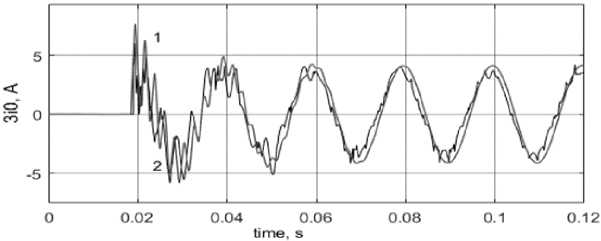

Рис. 5. Ток 3i0(t) в поврежденной ВЛ1, полученный с помощью модели в RSCAD (1); аналитического решения (2)

Fig. 5. Current 3i0(t) in damaged overhead line, obtained using: the model in RSCAD (1); the analytical solution (2)

Для верификации модели сети в RSCAD RTDS, а также обоснования частотного диапазона выходных величин модели было использовано решение, предложенное в [8, 15]. В этом случае ток в поврежденной линии i 3 ( t ) при ОЗЗ представляется суммой разрядной i РАЗР ( t ) , зарядной i ЗАРЯД ( t ) и принужденной i ПР ( t ) составляющих:

г З ( t ) = i РАЗР ( t ) + г ЗАРЯД ( t ) + i ПР ( t ) .

Аналогично представлялось напряжение нейтрали U N ( t ).

Результаты расчета по формулам, приведенным в [8, 15], показали следующие частотные диапазоны разрядных и зарядных составляющих:

– для разрядной составляющей 1300–16 000 Гц, при изменении удаленности ОЗЗ от 0,1 до 10 км от шин ЦП;

– для зарядной составляющей 300–320 Гц, при изменении удаленности ОЗЗ от 0,1 до 10 км от шин ЦП.

При моделировании ОЗЗ на ВЛ1 амплитуда переходного тока при R П = 0,1 Ом определяется в основном суммарной емкостью сети и практически не зависит от удаленности ОЗЗ. Полученное аналитически значение тока в поврежденной линии I ЗMAX составило 6,8 А, а полученное на модели RSCAD I ЗMAX = 7,7 А (рис. 5).

Для верификации модели сети 6 кВ использовалась упрощенная модель сети в программном комплексе MATLAB Simulink. Результаты моделирования в MATLAB Simulink и в RSCAD (RTDS) сравниваются ввиду разных подходов к построению математических моделей, вложенных в вычислительное ядро программы. Например, в RSCAD используются только методы расчета с постоянным шагом интегрирования на основе моделей, построенных по алгоритму Доммеля. В этом случае моделировались как однократные пробои, так и ДПОЗЗ. Сравнивались токи и напряжения (фазные и нулевой последовательности). Были получены следующие характеристики при ОЗЗ в модели сети 6 кВ:

-

• ток установившегося ОЗЗ: амплитуда I У С Т ОЗЗ = 4 А в RSCAD RTDS; I У С Т ОЗЗ = 4 А в MATLAB Simulink;

-

• время затухания 3 U 0: время затухания примерно 30 мс в RSCAD RTDS и 35 мс в MATLAB Simulink;

-

• максимальные уровни перенапряжений на неповрежденных фазах: 3,6 U НОМ.Ф в RSCAD RTDS, до 3,6 U НОМ.Ф в MATLAB Simulink при ДПОЗЗ по Петерсену.

Также отметим, что результаты, представленные на рис. 4а при моделировании однократного ОЗЗ, соответствуют ранее полученным результатам при моделировании ОЗЗ в программе в MATLAB Simulink.

Результаты, представленные на рис. 4b, d при моделировании ДПОЗЗ, имеют отличие от результатов моделирования в программном комплексе MATLAB Simulink в части наличия в частотном спектре четных гармонических составляющих. По уровням полученных значений перенапряжений при переходном процессе данные соответствуют теориям В. Петерсена и Н.Н. Белякова.

Результаты, представленные на рис. 4c при моделировании ДПОЗЗ, имеют меньшее отличие от результатов моделирования в программном комплексе MATLAB Simulink по сравнению с другими теориями. Значения перенапряжений при переходном процессе по уровням полученных значений соответствуют теории Петерса и Слепяна.

В целом результаты моделирования процессов при ОЗЗ и ДПОЗЗ в RSCAD RTDS совпали с программным комплексом MATLAB Simulink. По результатам проведенных исследований, упрощенная модель сети РЭС 6 кВ в RSCAD RTDS принята за основную для дальнейших экспериментальных испытаний.

На основе упрощенной модели также разработана более комплексная модель сети 6 кВ в RSCAD RTDS, соответствующая схеме реальной сети РЭС. Модель дополнена следующими элементами: понижающие трансформаторы 6/0,4 кВ; несимметричная нагрузка 0,4 кВ; нелинейная нагрузка 0,4 кВ. Параметры нелинейной нагрузки и возможная несимметрия по фазным напряжениям приняты по [22, 23].

Результаты исследования по разработанной методике на упрощенной модели сети 6 кВ

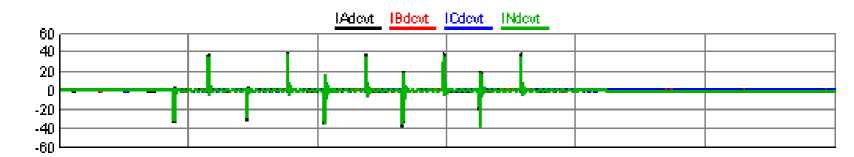

При проведении экспериментальных исследований были получены следующие характеристики переходных процессов при ОЗЗ:

-

– уровни перенапряжений на неповрежденных фазах до 18 кВ (3,6 U НОМ Ф );

– уровни высокочастотных составляющих токов до 40 А.

Данные показатели соответствуют расчетным значениям по известным теориям ДПОЗЗ и другим источникам.

Изменялись следующие признаки ОЗЗ: общая длительность ОЗЗ; теория ДПОЗЗ; величина переходного сопротивления в месте ОЗЗ; удаленность ОЗЗ.

Ход экспериментальных исследований ограничивался условиями работы усилителей токов и напряжений по нагреву. Также необходимо было принимать во внимание собственные амплитудночастотные и фазо-частотные характеристики усилителей. Поскольку в имеющемся исполнении усилители не имеют обратной связи, при обработке экспериментов нужно было учитывать не модельный сигнал с каналов усилителей, а, например, сигнал с цифрового осциллографа. Это необходимо прежде всего для каналов напряжения, которые нагружены на повышающий трансформатор (рис. 6).

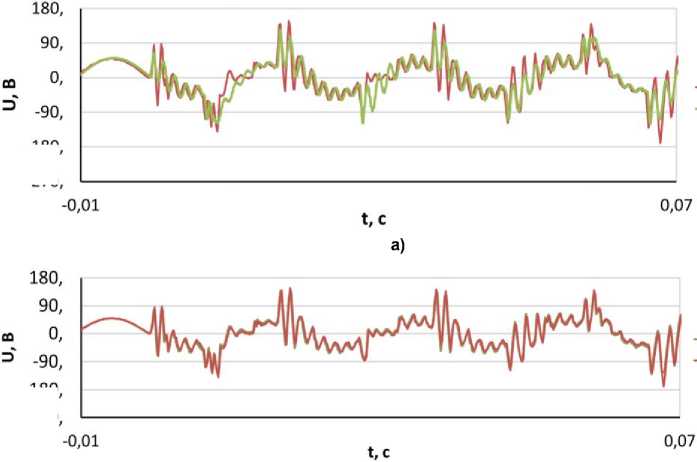

Для примера на рис. 6 показаны модельный сигнал с выхода усилителя (фаза В, неповрежденная) и действительный сигнал напряжения фазы В, полученный с цифрового осциллографа, синхронизированный по времени с RTDS. Видно, что при переходе напряжения через ноль и при его максимуме искажения сигнала значительны, что определяется скоростью реакции на ступенчатые воздействия и частотными характеристиками усилителя PONOVO.

Сравнение синхронизированных напряжений с цифрового осциллографа и ЦТТН (рис. 6b) показало высокую точность. Было выявлено незначительное расхождение в области высоких частот (более 20 кГц), что допустимо при моделировании переходных процессов на ВЛ с частотами разрядных составляющих до 16 кГц.

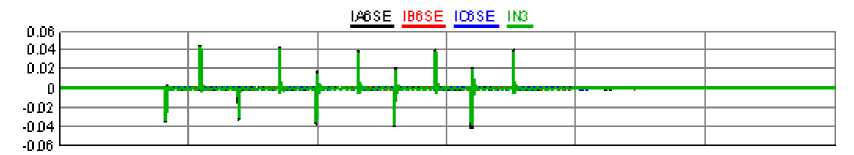

Для иллюстрации осциллограммы электрических величин (с модели RSCAD и с ЦТТН) при ДПОЗЗ по Петерсену показаны на рис. 7.

В данных испытаниях ЦТТН 6 (10) кВ выдержал воздействие токов и напряжений при ОЗЗ, не разрушаясь. Это основной показатель по воздействию повышенных напряжений при ДПОЗЗ.

Что касается наличия высших гармонических составляющих в токах и напряжениях, то увеличение погрешности ЦТТН происходит при частотах, выше 20 кГц, что также соотносится с полученными ранее частотными характеристиками ЦТТН. Данный показатель существенно лучше, чем у традиционных измерителей, а с учетом того, что ЦТТН не вступает в феррорезонансные явления, которые могут возникнуть вследствие ОЗЗ, дает существенные преимущества.

Следующий шаг при проведении исследований – оценка совместной работы ЦТТН и устройств защиты и/или локации ОЗЗ на отработанной модели.

----Осцил.

^— иВмодель

----цттн

--Осцил,

b)

Рис. 6. Приведенные к напряжению усилителя сигналы напряжения неповрежденной фазы В: а – модельного сигнала U B и сигнала осциллографа; b – сигнала осциллографа и ЦТТН Fig. 6. The voltage signals of the intact phase B reduced to the amplifier voltage: a – model signal U B and the oscilloscope signal; b – oscilloscope signal and DCVT

-180,

-270,

-180,

-270,

Рис. 7. Осциллограммы при ДПОЗЗ по Петерсену (ДПОЗЗ в середине ВЛ, R П = 1 Ом): а – модельные токи, кА; b – модельные напряжения, кВ; c – токи с ЦТТН, А; d –напряжения с ЦТТН, кВ

Fig. 7. Oscillograms for AISPGF according to Petersen (AISPGF in the middle of the overhead line, R transition = 1 Ohm): a – model currents, kA; b – model voltages, kV; c – currents from DCVT, A; d – voltage with central heating system, kV

Заключение

На основе анализа статистических данных РЭС разработаны модели сети РЭС 6 кВ в среде RSCAD. Разработана схема для проведений исследовательских испытаний ЦТТН при ОЗЗ в сети РЭС с применением физико-математического моделирования. Для моделирования применялся ПАК RTDS, для воспроизведения токов и напряжений – усилители PONOVO.

Выполнено имитационное моделирование переходных процессов при однократных пробоях и ДПОЗЗ. Результаты моделирования сравнивались с аналитическим решением и моделированием в MATLAB Simulink. При моделировании по теориям Петерсена и Белякова наблюдалось наличие четных гармонических составляющих, а также высших гармонических составляющих, вызванных математическим аппаратом среды RSCAD. В целом модель воспроизводит переходные процессы при ОЗЗ и может быть использована для моделирования ОЗЗ.

При выполнении исследований выявлено влияние усилителей тока и напряжения PONOVO на переходный процесс. При этом ЦТТН, который подключался к усилителю, в заданном диапазоне токов и напряжений измерял сигнал верно и в целом выдержал испытания повышенными напряжениями при ОЗЗ.

В результате выполнения исследований на ЦТТН подавались электрические величины, соответствующие следующим показателям:

-

– уровни перенапряжений на неповрежденных фазах до 18 кВ (3,6 U НОМ Ф );

– уровни высокочастотных составляющих токов до 40 А.

Модель для проведения испытаний воспроизводит необходимые переходные процессы. Планируется дальнейшее совершенствование модели, например, за счет использования более сложной модели сети или уменьшения нагрузки на каналы напряжения при использовании повышающих трансформаторов другого типа.

Список литературы Исследование цифровых измерительных трансформаторов в условиях дуговых перемежающихся однофазных замыканий на землю с применением программно-аппаратного комплекса RTDS

- Исследование теплового состояния автоматизированной точки коммерческого учета электроэнергии 6(10) кВ /Е.Е. Готовкина , А.А. Яблоков, Н.Н. Смирнов, А.В. Панащатенко, В.Д. Лебедев, О.А. Добрягина // ПРО-БЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. – 2021. – Т. 23. № 1. – С. 182-196. doi:10.30724/1998-9903-2021-23-1-182-196.

- Using nontraditional current and voltage converters to create compact power devices of the future / V. R. Rafikov, E. E. Gotovkina, A. A. Yablokov and V. D. Lebedev // PESS 2020. – IEEE Power and Energy Student Summit, Online. – 2020. – pp. 1-6.

- Physical simulation of heat exchange between 6(10) kV voltage instrument transformer and its environment with natural convection and insolation / S. Litvinov, V. Lebedev, N. Smirnov, V. Tyutikov, I. Makhsumov // MATEC Web of Conferences/Heat and Mass Transfer in the Thermal Control System of Tech-nical and Technological Energy Equipment (HMTTSC-2018). – Tomsk. 21 Au-gust 2018. – Vol. 194. pp. 1-6. https://doi.org/10.1051/matecconf/201819401035.

- Thermal and aerodynamic tests of a digital combined current and voltage transformer / S. Litvinov, V. Lebedev, N. Smirnov, V. Tyutikov, S. Shuvalov // MATEC Web of Conferences/22nd Interna-tional Conference on Innovative Manufacturing Engineering and Energy – IManE&E 2018. – Chisinau. 24 July 2018. – Vol. 178. – pp. 1-6. https://doi.org/10.1051/matecconf/201817809006

- Экспериментальное определение частичных разрядов в макете цифро-вого измерительного трансформатора дифференциальным методом / Гусен-ков А.В., Лебедев В.Д., Литвинов С.Н., Словесный С.А., Яблоков А.А. // Вестник ИГЭУ; вып. 2, – Иваново: ИГЭУ, 2019. – С. 32-42.

- Астахов С.М., Состояние и пути повышения эффективности функцио-нирования распределительных сетей в агропромышленном комплексе / Астахов С.М., Беликов Р.П. // Теоретический и научно-практический журнал «Вестник ОрелГАУ». – 2011. – Т. 29, № 2. – С. 106-108

- http://electricalschool.info/main/electrobezopasnost/2424-proizvodstvennyy-elektrotravmatizm-statistika.html

- Шуин В.А. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. / Шуин В.А., Гусенков А. //М.: НТФ «Энергопрогресс». Приложение к журналу, «Энергетик». – 2001.

- IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems (IEEE Std 242).

- Mehmed-Hamza M., Stanchev P. Overvoltage Analysis in Medium Volt-age Power Electric Networks Depending on the Modes with Neutral Grounding, 2019 11th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF). – Varna, Bulgaria. – 2019. – Pp. 1-4, doi: 10.1109/BulEF48056.2019.9030766.

- Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтра-лью и с компенсацией емкостных токов. М.: Энергия. – 1971. – 152 с.

- Режимы нейтрали электрических сетей / И.М. Сирота, С.Н. Кисленко, А.М. Михайлов. – Киев: Наукова Думка. – 1985. – 264 с.

- Protection from Single-Phase Short Circuits to Ground Based on Moni-toring the Zero Sequence Capacitance in 6 – 10 kV / V. Shuin, O. Dobryagina, T. Shadrikova, Yu. Kutumov // Cable Networks. Power Technology and Engineer-ing. – 2021. – 55. 10.1007/s10749-021-01330-2.

- Шалин А. Замыкания на землю в линиях электропередачи 6-35 кВ. Особенности возникновения и приборы защиты. Новости электротехники, журнал №1(31), 2005 http://news.elteh.ru/arh/2005/31/15.php.

- Добрягина О.А. Исследование и разработка методов и средств повы-шения динамической устойчивости функционирования токовых защит от за-мыканий на землю в сетях 6-10 кВ. Канд. дис., Иваново, 2012.

- Filatova G. Development of a 10 kV Grid Model for the Research Meth-odology of Digital Instrument Transformers in the Conditions of Arc Intermittent Single-Phase Earth Faults / G. Filatova, O. Dobryagina, S. Litvinov // 2023 In-ternational Russian Automation Conference (RusAutoCon), Sochi, Russian Fed-eration. – 2023. – Pp. 716-720, doi: 10.1109/RusAutoCon58002.2023.10272700.

- Федотов А.И., Ахметвалеева Л.В., Басыров Р.Ш., Вагапов Г.В., Федо-тов Е.А. Нормирование амплитуды высших гармоник при опредлении фиде-ра с однофазным замыканием на землю // Известия высших учебных заведе-ний. ПОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2020. Т.22. №1. С. 58-68.

- Fault Location Method Based on SVM and Similarity Model Matching, Mathematical Problems in Engineering / Zhang C., Yuan X., Shi M., Yang J, Mi-ao H. // 2020. doi: 10.1155/2020/2898479

- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 Технические требования к микро-процессорным устройствам РЗА. Стандарт организации. Дата введения 28.02.2017.

- Relay Protection Simulation and Testing of Online Setting Value Modifica-tion Based on RTDS / Z. Yang, Y. Wang, X. Yunmin, L. Xing, B. Yin, J. Tao // IEEE Access. – 2019. – PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2019.2963228.

- Добрягина О.А. Разработка имитационной модели сети электроснаб-жения для исследования работы измерительного трансформатора в переход-ных режимах / Г.А. Филатова, О.А. Добрягина, А.Е. Петров // МАТЕРИА-ЛЫ Международной научно-технической конференции «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ» (ХХII Бенардосовские чтения), 2023, Т.3., С. 388 – 391.

- Сбитнев Е.А., Осокин В.Л. Моделирование параметров электрической сети сельскохозяйственного предприятия в среде MATLAB. Вестник Алтай-ского государственного аграрного университета. – 2017. – №: 8 (154). – С. 171-177

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость техниче-ских средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.