Исследование дефектов профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон кабелей связи

Автор: Бурдин Антон Владимирович, Яблочкин Константин Александрович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 2 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты измерений профилей показателя преломления образцов кварцевых градиентных многомодовых оптических волокон (МОВ) разных поколений. Выявлены и классифицированы характерные технологические дефекты профилей исследуемых образцов ОВ. Получены оценки параметров данных дефектов. Приведены результаты сопоставления протоколов измерения профилей и дифференциальной модовой задержки (ДМЗ) для этих же волокон. Представлены данные анализа влияния дефектов профиля градиентных МОВ на ДМЗ

Многомодовое оптическое волокно, дифференциальная модовая задержка, градиентный профиль показателя преломления, дефекты профиля показателя преломления

Короткий адрес: https://sciup.org/140191387

IDR: 140191387 | УДК: 621.396.2

Текст научной статьи Исследование дефектов профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон кабелей связи

Значительные достижения технического прогресса в области систем и сетей хранения данных (SAN), реорганизация структуры центров обработки данных (ЦОД) и вычислительных центров (ВЦ) – замена мэйнфреймов на распределенные серверные кластеры, объединенные в мультиги-габитные инфокоммуникационные сети, наконец, развитие, расширение и интеграция корпоратив-ныхлокальныхинформационно-вычислительных сетей (LAN) являются одним из ключевых факторов стимулирования совершенствования техники и технологии многомодовых волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП). Вышесказанное, например, относится и разработке многомодовых оптических волокон с улучшенными характеристиками категорий ОМ3 и ОМ4. В свою очередь, это делает данные технологии привлекательными для решения более широкого круга задач, включая реконструкцию и увеличение пропуск- ной способности уже введенных в эксплуатацию линий передачи инфокоммуникационных сетей с МОВ разных поколений.

Как известно, пропускная способность МОВ ограничивается дифференциальной модовой задержкой, которая во многом определяется степенью отклонения профиля показателя преломления МОВ от идеального, то есть, параметрами дефектов профиля [1]. Для эффективного использования МОВ, корректного применения известных решений и разработки новых способов подавления ДМЗ нужны данные этих параметров. Вместе с тем в открытой печати сведения о дефектах профилей МОВ ограничены и носят общий характер. В технической литературе и спецификациях МОВ количественные оценки параметров дефектов профиля отсутствуют, как правило, приводится описание идеального профиля [2].

В данной работе представлены результаты измерений профиля показателя преломления образцов МОВ разных поколений, выявлены и классифицированы дефекты профилей, даны их количественные оценки. Приведены результаты сопоставления с протоколами измерения ДМЗ тестируемых образцов МОВ, что позволило в первом приближении оценить зависимость ДМЗ МОВ от параметров дефектов профиля.

Подготовка образцов МОВ

На предварительной стадии было отобрано 14 образцов градиентных МОВ 50/125, которые впоследствии условно сгруппировали по приблизительным датам выпуска. В группу «I» (7 шт.) вошли семь образцов многомодовых световодов первого поколения середины 80-х годов отечественного производства (г. Мытищи). В группу

«II» – три образца более современных МОВ, дата выпуска которых соответствует концу 90-х годов. При этом МОВ, входящие в группы I и II условно можно отнести к волокнам категории ОМ2. Группу «III» составили четыре образца МОВ компании Corning 2006 года выпуска категории ОМ3. Подобный отбор для исследования волокон разных поколений с заранее известными сильными отличиями по качеству изготовления представлял собой наиболее простое решение для сравнительного анализа полученных результатов.

В таблице 1 приведены данные по тестируемым образцам ОВ с условным разделением на три временные группы, и указанием минимальной и максимальной оптической длины волокон в бухтах.

Таблица 1. Данные по тестируемым образцам ОВ

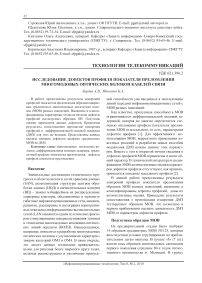

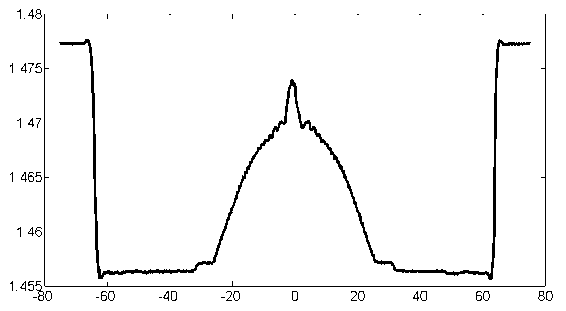

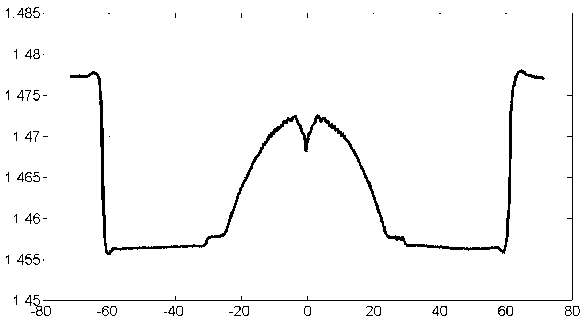

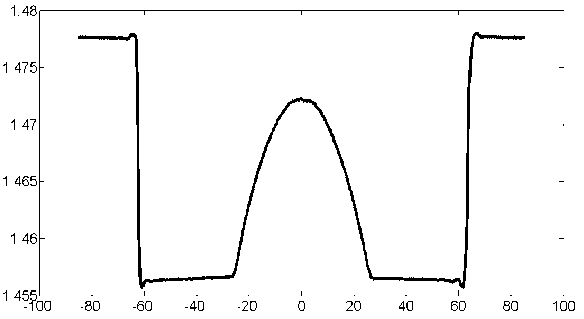

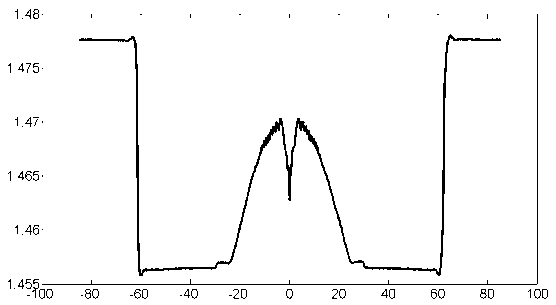

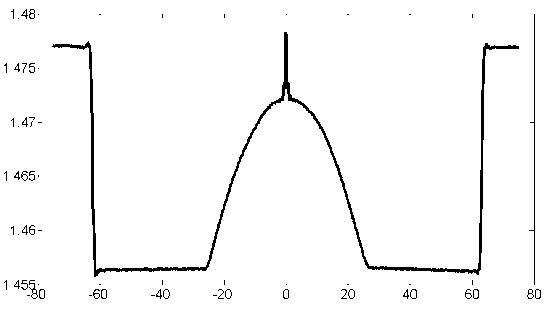

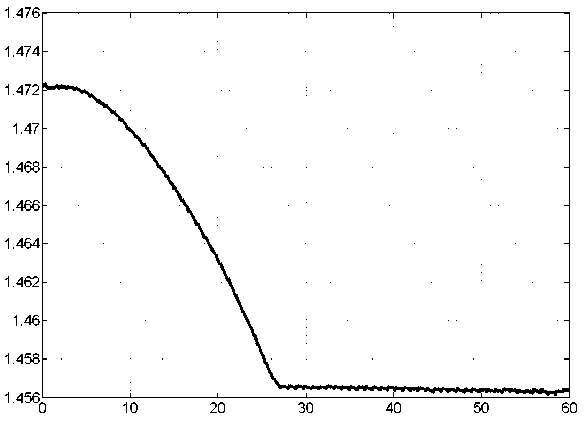

В качестве примера на рис. 1-5 приведены некоторые результаты измерений типичных профилей показателя преломления тестируемых МОВ группы «I» (рис. 1-2), группы «II» (рис. 3) и группы «III» (рис. 4-5).

|

№ группы |

№ образца |

Оптическая длина Lопт, м |

|

«I» |

01,02,03,04,11,12,14 |

242÷456 |

|

«II» |

05,06,13 |

71÷288 |

|

«III» |

07,08,09,10 |

279÷378 |

Тестируемый образец МОВ представлял собой отрезок волокна длиной 2 м, взятый с исследуемой бухты для последующего измерения профиля показателя преломления. От каждой бухты отрезалось по два образца – по одному с каждого конца, что позволило в дальнейшем оценить изменение профиля по длине МОВ.

Измерения профиля показателя преломления МОВ

Измерения параметров профиля показателя преломления исследуемых образцов ОВ были проведены на базе научного центра волоконной оптики института общей физики Российской академии наук (НЦВО при ИОФ РАН г. Москва) с помощью анализатора волокон EXFO NR-9200. Данное средство измерений позволяет не только определять диаметр поля моды, эффективную область излучения и геометрию сердцевины/обо-лочки, но и осуществлять сканирование профиля показателя преломления с достаточно высоким разрешением – менее 0,5 мкм по радиальному сечению ОВ именее0,0001поабсолютнойразности показателя преломления исследуемого образца в заданной точке поперечного сечения и калибровочного значения показателя преломления чистого кварца SiO2. Измерение профиля реализуется на основе метода ближнего поля (refracted nearfield method) [3-4] на длине волны λ=670 нм.

Рис. 2. Профиль показателя преломления многомодового ОВ № 11 (группа «I»)

Рис. 3. Профиль показателя преломления многомодового ОВ № 6 (группа «II»)

Рис. 4. Профиль показателя преломления многомодового ОВ № 7 (группа «III»)

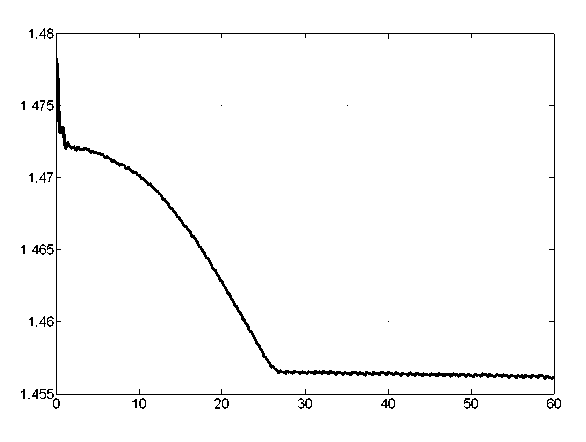

Рис. 1. Профиль показателя преломления многомодового ОВ № 12 (группа «I»)

Рис. 5. Профиль показателя преломления многомодового ОВ № 9 (группа «III»)

Параметры профилей показателя преломления исследуемых МОВ

К основным параметрам профиля показателя преломления МОВ относятся радиус сердцевины и высота профиля [1 -2]. Анализ измеренных профилей показал,что для подавляющего большинства тестируемых образцов МОВ имеют место следующие дефекты: характерные провал или пик в центральной области сердцевины, ступеньки на границе сердцеви-на/оболочка, а также локальные флуктуации показателя преломления, усиливающиеся также ближе к центру МОВ. Параметры данных дефектов количественно оценивались в процентах относительно указанных выше базовых параметров профиля – радиуса сердцевины и высоты профиля.

Следует отметить, что для всех тестируемых образцов МОВ профили, измеренные по радиальным сечениям в плоскостях X и Y, не совпадают,что объясняется,с одной стороны, асимметрией исследуемых волокон,а с другой стороны – погрешностью измерений.

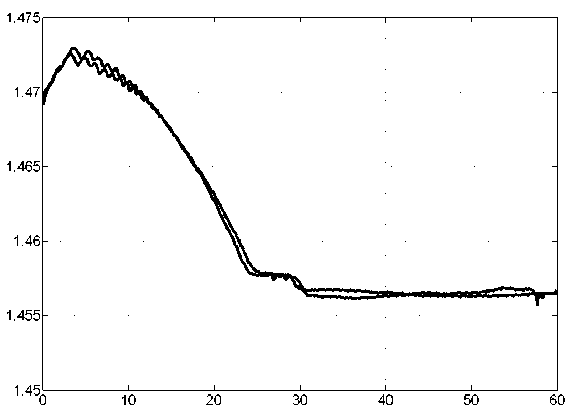

Радиус сердцевины волокон группы «I» составляет 25,5±3 мкм, высота профиля (1 ,1 5±0,2)% . Все профили показателя преломления образцов МОВ «I» можно условно разделить на две подгруппы – профили с характерным провалом в сердцевине и профили с пиками в центральной области волновода. Высота пика в среднем достигает (17,6±5,7)% от высоты профиля, а ширина составляет (6,7±2,6)% от радиуса сердцевины. Для МОВ этой подгруппы характерно наличие как одного ярко выраженного, так и нескольких близлежащих «боковых» локальных пиков в центральной области сердцевины. Глубина провала по оси для МОВ второй подгруппы составляет в среднем (56,0±12,8)% от высо- ты профиля, а ширина – (5,0±1,3)% от радиуса сердцевины. Необходимо отметить, что внешний вид дефектов на оси (провала или пика) для каждого из образцов МОВ группы «I» существенно различается,что может говорить о его случайном характере.Еще одна особенность – ярко выраженные флуктуации показателя преломления возле центра серд-цевины.Профили МОВ данной группы имеют также дефект в виде ступеньки на границе сердцевина/оболочка высотой (4,6±1 ,2)% от высоты профиля и шириной (9,6±1,0)% от его радиуса.

Кроме того, для МОВ группы «I» имеет место расхождение результатов измерений профилей образцов, соответствующих началу и концу бухты одной и той же бухты, в пределах которой радиус сердцевины изменяется в среднем на 3,5%, а высота профиля – на 1,0%. Если характер центрального дефекта не меняется, то его параметры претерпевают некоторые изменения даже при достаточно ограниченной протяженности бухты ОВ.

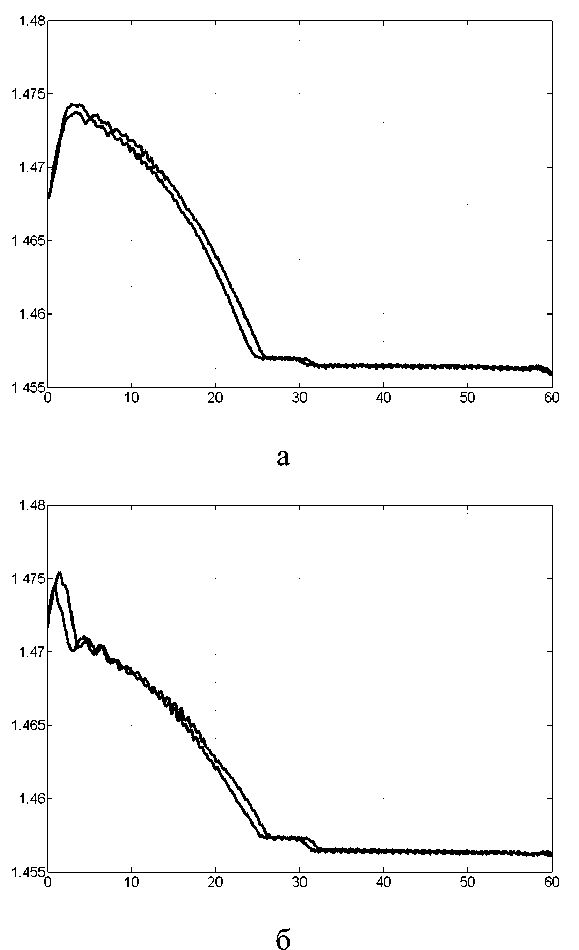

Для сравнения на рис. 6 представлены результаты измерения профилей показателей преломления, относящихся к группе «I» с характерными дефектами в центральной области сердцевины – данные образцов многомодовых ОВ № 14 (рис. 6а) и № 11 (рис. 6б) с наложением профилей образцов с разных концов одной бухты.

Профили показателя преломления МОВ группы «II» имеют форму подобную образцам МОВ группы «I».Радиус сердцевины волокон данной группы составляет 25,0±3 мкм, высота – (1,15±0,15)%. Для всех исследованных образцов МОВ, входящих группу «II», характерный дефект в центральной области представлял собой провал. Ни для одного из МОВ указанной группы не было зарегистрировано центрального дефекта в виде пика, что, по-видимому, обусловлено малым объемом выборки.

Глубина провала в среднем достигает(31,0±3,5)% от высоты профиля показателя преломления,а ширина – (5,2±1,0)% от радиуса сердцевины.Профили МОВ данной группы также имеют флуктуации в сердцевине и дефект в виде ступеньки на границе сердцевина/оболочка. Высота ступеньки составляет (6,3±1,1)% от высоты профиля,а ширина – (10,0±1,0)% от его радиуса.На рис.7 представлены типичные для МОВ группы «II» результаты измерений профиля показателя преломления в плоскостях сечения X и Y (образец № 6).

Рис. 6. Профиль показателя преломления многомодового ОВ, группа «I»: а) – № 14; б) – № 11

Рис. 8. Профиль показателя преломления многомодового ОВ, группа «III»: а) – № 7; б) – № 9

Рис. 7. Профиль показателя преломления многомодового ОВ, группа «II», № 6

Форма профилей показателя преломления МОВ группы «III» наиболее близка к оптимальной градиентной [1-2]. Среднее значение радиуса сердцевины МОВ данной группы составляет 26,0±2,0 мкм, высота профиля – (1,09±0,2)% . Все МОВ данной группы по форме профилей условно можно разделить на две подгруппы – волокна без центрального дефекта профиля (образцы № 7 и № 8) и волокна с наличием центрального дефекта в виде одинарного пика (№ 9 и № 10).

Высота пика достигает (37,0±5,1 )% от высоты профиля, а его ширина не превышает (2,0±0,5)% от радиуса сердцевины МОВ. Дефекты в виде дополнительной ступеньки на границе сердцевина/оболочка у ОВ группы «III», в отличие от МОВ других групп, выявлено не наблюдается.На рис.8 представлены результаты измерений для образцов МОВ группы «III» – № 7 (рис. 8а) и № 9 (рис. 8б).Основ-ные параметры дефектов профилей показателя преломления тестируемых МОВ групп I, II, III сведены в таблицу 2.

Результаты измерений ДМЗ на длинах исследуемых МОВ

В целях анализа влияния параметров дефектов профилей МОВ на ДМЗ полученные в результате измерений профилей тестируемых образцов данные были сопоставлены с результатами измерений ДМЗ этих же образцов МОВ. Средства, методика и результаты измерений ДМЗ исследуемых 14 образцов МОВ в бухтах, данные которых приведены в таблице 1, подробно описаны в работах

[5-6]. Для оценивания ДМЗ использовался модифицированный измеритель частотных характеристик многомодовых ОВ ИД-6 производства Института Информационных Технологий (ИИТ г. Минск), реализующий стробоскопический способ измерения формы принимаемых импульсов, c длительностью зондирующего импульса 200 пс и лазерным источником оптического излучения (одномодовый лазер с резонатором Фабри-Перо, длина волны λ = 1310 нм).

Таблица 2. Параметры профилей

|

Группа |

I |

II |

III |

|

Базовые параметры профиля МОВ |

|||

|

а , мкм |

25,5±3 |

25,0±3 |

26,0±2 |

|

Δ, % |

1,15±0,2 |

1,15±0,15 |

1,09±0,2 |

|

Дефект на оси (провал) |

|||

|

глубина, % |

56,0±12,8 |

31,0±3,5 |

– |

|

Ширина, % |

5,0±1,3 |

5,2±1,0 |

– |

|

Дефект на оси (пик) |

|||

|

Высота,% |

17,6±5,7 |

– |

37,0±5,1 |

|

Ширина,% |

6,7±2,6 |

– |

2,0±0,5 |

|

Дефект на границе сердцевина-оболочка |

|||

|

Высота,% |

4,6±1,2 |

6,3±1,1 |

– |

|

Ширина,% |

9,6±1,0 |

10,0±1,0 |

– |

|

Расхождение параметров профиля образцов с разных концов одной бухты МОВ |

|||

|

3(a), % |

3,5 |

– |

2,0 |

|

3( ^ ), % |

1,0 |

– |

0,2 |

В процессе измерений ДМЗ тестируемых образцов МОВ никакие специальные согласующие устройства для ввода сигнала с выхода одномодового ЛД в исследуемое ОВ, которые обеспечили бы равномерную засветку торца волокна, или, напротив, ввод с заданным осевым смещением, не использовались. Ввод оптического излучения с выхода источника в волокно осуществлялся через типовую оптическую розетку FC/PC. Для исключения неопределенности ввода, связанной с разбросом параметров разъемных соединений разных комплектов «коннектор – розетка», при выполнении измерений всех 14 образцов МОВ использовалась одна и та же пара многомодовых пигтейлов FC/PC. Данные пигтейлы подваривались перед проведением теста к волокнам соответствующей бухты по стандартной программе для сварки многомодовых волокон с помощью сварочного оборудования Ericsson FSU-975.

Как и следовало ожидать, наиболее сильные искажения оптических импульсов в МОВ, имели место для волокон группы «I». Здесь форма сигнала, регистрируемого на выходе исследуемых длин ОВ, претерпевала существенные изменения даже для образцов значительно меньшей, по сравнению с волокнами группы «III», протяженности. Более того, в ряде случаев характер искажений менялся в зависимости от направления передачи сигнала («А^Б» или «Б^А»), что частично объясняется различием профилей показателя преломления по концам исследуемой длины. Необходимо отметить, что эффект ДМЗ имел место для всех ОВ данной группы: и с характерным провалом, и с пиками в центральной области сердцевины. Для этой выборки наиболее сильное проявление ДМЗ было зарегистрировано у образцов МОВ группы «I» с дефектом профиля в виде нескольких центральных пиков.

Для большинства образцов группы «II» оптический импульс в целом сохранял форму, но при этом происходило увеличение его длительности. ДМЗ имела место, но проявлялась значительно слабее, чем для образцов ОВ группы «I»: локальные максимумы находились внутри одной огибающей импульса. Это, скорее всего, связано с отсутствием в данной выборке МОВ, профили, которых имеют несколько пиков в центре, а также тем, что глубина провалов в центре сердцевины в 1,5…2 раза меньше аналогичного параметра дефекта МОВ группы «I». Значения ДМЗ одной и той же бухты МОВ группы «II» при измерениях в направлениях «А ^ Б» и «Б ^ А» также отличались, но в меньшей степени, чем для МОВ группы «I», что можно объяснить меньшим разбросом геометрических параметров вдоль длины волокна.

Ни для одного из образцов ОВ из группы «III» в пределах погрешности средства измерений ДМЗ выявлено не было. Также, вне зависимости от направления передачи («А ^ Б» или «Б ^ А») вид импульса на выходе волокон группы «III» был идентичен исходному сигналу. Как было выше отмечено, с одной стороны, профили волокон данной выборки наиболее близки к оптимальной градиентной форме. При этом для профилей двух из четырех образцов группы «III» было зарегистрировано наличие пика в центре сердцевины, высота которого больше, чем у аналогичных дефектов ОВ группы «I». Однако в отличие от последних, у волокон группы «III» пик одиночный, расположен строго по центру и ширина его более чем в три раза меньше. При этом отсутствует дефект, характерный для ОВ групп «I» и «II» в виде ступеньки на границе сердцевина-оболочка.

Заключение

Для рассмотренной выборки образцов МОВ разных поколений выявлены характерные дефекты профиля показателя преломления, усиливающие проявление ДМЗ, получены количественные оценки параметров профилей. Сопоставление данных измерений профилей показателя преломления образцов МОВ и полученных на их основе оценок параметров профилей с результатами измерений ДМЗ на длинах этих же образцов МОВ в бухтах позволило выявить некоторые закономерности. В частности показано, что наиболее сильное проявление ДМЗ соответствует, не профилям с провалом в центральной области сердцевины, а, напротив, образцам МОВ с центральным дефектом профиля в виде нескольких пиков. В то же время, узкие одиночные пики, расположенные строго по центру сердцевины, не приводят к существенному увеличению ДМЗ, даже если их высота достаточно велика и достигает до 40% от высоты профиля.

Из-за ограниченности выборки исследуемых образцов МОВ данные выводы носят предварительный характер. Зависимости ДМЗ от вида и свойств дефектов профиля МОВ требуют дальнейших исследований, при проведении которых полученные в работе сведения о характере дефектов профилей МОВ, количественные оценки параметров дефектов, будут востребованы.

Список литературы Исследование дефектов профиля показателя преломления многомодовых оптических волокон кабелей связи

- Bottacchi S. Multi-Gigabit transmission over multimode optical fi bre. Theory and design methods for 10GbE systems. West Sussex: Wiley, 2006. -654 p.

- Листвин А. В., Листвин В. Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. М.: ЛЕСАРарт, 2003. -288 с.

- Холодный С.Д. Методы испытаний и диагностики кабелей и проводов. М.: Энергоатомиздат, 1991. -200 с.

- TIA/EIA-455-44B (FOTP-44B) «Refractive Index Profi le, Refracted Ray Method», IEC 60793, and ITU Recommendation G.651.

- Бурдин А.В. Дифференциальная модовая задержка кварцевых многомодовых оптических волокон разных поколений//Фотон-Экспресс, № 5-6 (69-70), 2008. -С. 20-22.

- Бурдин А.В. О диагностике дифференциальной модовой задержки многомодовых оптических волокон//ИКТ, Т.6, № 4, 2008. -С.33-38.