Исследование действия ударной кумулятивной струи при проходке глубоких вертикальных стволов с применением способа искусственного замораживания

Автор: Паланкоев Ибрагим Магомедович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности проведения буровзрывных работ в искусственно замороженных породах. Высказана гипотеза последовательного взрыва двух зон детонирования: первичной и вторичной, объясняющая некоторые случаи затухания детонации в талых породах и предложены меры повышения эффективности взрывания.

Буровзрывные работы, шпуры, взрывчатые вещества, средства взрывания, кумулятивная струя, скорость детонации

Короткий адрес: https://sciup.org/140215282

IDR: 140215282 | УДК: 622.28(06)

Текст научной статьи Исследование действия ударной кумулятивной струи при проходке глубоких вертикальных стволов с применением способа искусственного замораживания

При выполнении буровзрывных работ в зоне замороженных пород, должно быть обеспечено максимальное снижение воздействия взрыва на окружающие породы и сохранены от повреждений ледопородное ограждение вокруг ствола и замораживающие колонки. Для этого ограничивают глубину шпуров, число и величину одновременно взрываемых зарядов, кроме того, иногда рекомендуют применять заряды специальной конструкции.

Буровзрывные работы рекомендуется проводить со следующими мерами предосторожности:

-

1- длина шпуров при бурении в искусственно замороженных

породах принимается не более 1,5 м;

-

2- расстояние от оконтуривающих шпуров до стенки ствола должна

быть не менее 300 мм в крепких породах и 400 мм в породах средней крепости и некрепких.;

-

3- для взрывания используют только аммиачно-селитровые ВВ в

патронах диаметром не более 36 мм;

-

4- в качестве средств взрывания применяют электродетонаторы

мгновенного действия в сочетании с электордетонаторами замедленного действия;

-

5- безопасное расстояние от заряда до замораживающих колонок

составляет: 1-1,1 м или 60 радиусов заряда в нескальных (глинах, суглинках, слабых аргиллитах, алевролитах) и 1.4-1.5 м или 80 радиусов заряда в скальных породах (песчанистых, песчаноглинистых сланцах, известняках, доломитах и т.д.).

Нормы расхода взрывчатых веществ, например аммонита №6ЖВ на 100м3 взрываемой массы в этих условиях надлежит принимать 40 кг при крепости замороженных пород f 1,5 ; 60 кг при f 2 3 ; 75 кг при f 4 6 ; и 90 кг при f 7 9 .

Известно, что взрывчатые вещества представляют собой химические соединения или механические смеси, которые под воздействием внешнего импульса (нагревания, трения, удара и т.п.) детонируют. При взрыве патрона аммонита 6ЖВ массой 200г при энергии взрыва 4190 кДж/кг выделяется 838 кДж энергии. При скорости детонации 3,5 км/с, время взрыва составляет 0,2:3500=5,7·10-5с. а выделяемая в момент взрыва мощность равна

N 838 103 :5,7 10 5 15 108 Дж / с 14,6 млн . квт

В момент взрыва образуется значительное количество газов (700-1000 л), которые выделяемым теплом нагреваются до температуры 1900-45000С. В связи с чрезвычайно большими скоростями детонации, в зоне заряда развиваются в начальный момент весьма высокие давления (106-1010мПА и более), которые обеспечивает более разрушительное (бризантное) действие взрыва вблизи заряда.

Взрывная реакция (детонация) распространяется с постоянной, характерной для данного ВВ и диаметра заряда, скоростью, т.е. имеют место само распространяющийся процесс, не требующий дополнительного подвода энергии. При детонации энергия выделяется за счет химической реакции окисления водорода и углерода в оксид (СО) и диоксид (СО 2 ) углерода кислородом, входящим в состав молекул компонентов твердого ВВ.

В настоящее время для порошкообразных ВВ до сих пор пользуются твердой детонацией, разработанной в 1887 г выдающимся ученым П.Гюгонио, который вывел фундаментальной уравнение, описывающее развитие ударного фронта на основе законов сохранения массы, импульса и энергии при переходе через разрыв.

Согласно этой теории распространение взрыва обусловлено распространением ударной волны с постоянной скоростью, то есть имеет место адиабатический процесс, происходящий без теплообмена с окруж

Рис.1. Схема взрывного разрушения шпура. 1-донная часть, 2- колонковая часть, 3- устьевая часть.

Обычно выделяют три области разрушения горного массива при взрывании удлиненного заряда (рис. 1): донную, колонковую и устьевую. Распространяющаяся ударная волна создает в очень узком слое скачкообразное изменение всех термодинамических параметров ВВ: давления, плотности, температуры. При этом за фронтом волны происходит мгновенное изменение физического состояния частиц ВВ с переходом из твердого в газообразное состояние с ударным изменением давления, плотности, температуры и скорости за счет чего возникает интенсивная экзотермическая химическая реакция, энергия которой поддерживает распространение ударной волны по ВВ и его детонацию

Процессы формирования и распространения ударных волн по ВВ по этой теории описывается законами распространения волн в газах – распространение плоской ударной волны в трубе, заполненной газом.

С разработкой высокобризантных и инициирующих ВВ, новых средств взрывания и совершенствования технологии взрывного дела используется пробойно-струйный механизм детонации, с позиции которого рассмотрим далее процесс взрывных работ в стволах.

Известно, что в противоположной от детонации части заряда продукты взрыва разлетаются более интенсивно, чем по торцевым (боковым) граням. В пространстве, примыкающем к исходящим углам и ребрам заряда, где находится детонатор, взрывные газы не распространяются. В этих местах действие взрыва практически отсутствует. Здесь наблюдаются своеобразные «защитные зоны». Это явление имеет большое теоретическое и практическое значение, с помощью которого возможно управлять действием взрыва путем выбора формы и места его инициирования.

Рассмотрим взрыв удлиненного шпурового заряда

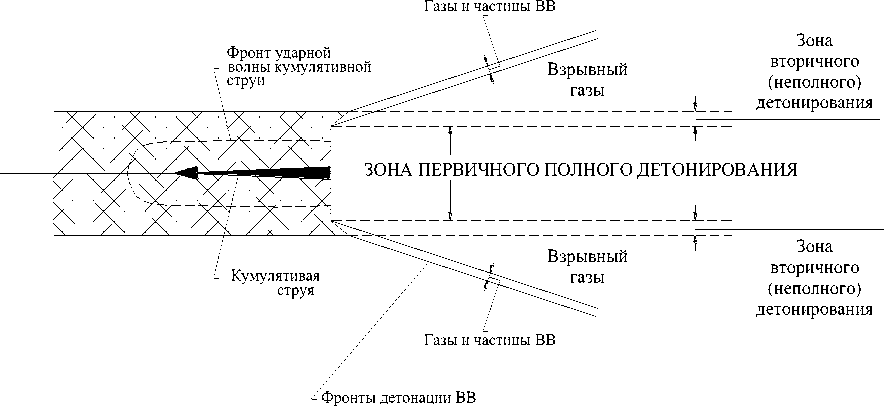

Рис.2. Схема взрыва удлиненного заряда

После прохождения фронта ударной волны от кумулятивной струи, взрывчатое вещество в пределах зоны первичного детонирования сжимается, нагревается и начинает испаряться, разлагаясь на составляющие молекулы, которые , сталкиваясь друг с другом, начинают изменять свое первоначальное состояние в связи с начинающейся химической реакцией взрыва. Вне зоны прохождения фронта ударной волны от кумулятивной струи, ближе к наружной поверхности заряда, взрывчатое вещество находится в прежнем твердом состоянии, и, следовательно, не готово к взрыванию. Это зона вторичного детонирования, которое произойдет под действием взрыва ВВ зоны первичного детонирования. Различие указанных зон детонирования существенное. В зоне первичного детонирования ВВ происходит полное и эффективное детонирование под действием проходящего фронта ударной волны от кумулятивной струи при длине заряда 1-2 м. Необходимо отметить, что фронт ударной волны кумулятивной струи всегда отрывается от фронта детонационной волны , так как скорости детонационного фронта и ударного фронта в 1,5-2 раза отличаются друг от друга. Поэтому эффективность детонации вторичного фронта зависит от возможности передачи энергии взрыва от первичной зоны во вторичную зону и окружающим породам.

С этой точки зрения мало эффективными являются удлинненые заряды большого диаметра, взрываемые в воздухе. Более эффективна детонация вторичной зоны удлиненного заряда, заключенного в прочную оболочку из достаточно плотного материала или находящегося внутри скважины в прочной породе. Существует мнение , что в пластичных не замороженных и талых породах, вследствие больших скоростей нагружения ударной волной взрыва стенок скважины, в породе не успевает произойти перекристаллизация льда и переориентировка кристаллов с образованием плоскостей ослабления, что может привести к повышению сопротивляемости детонированию. Поэтому рекомендуется увеличивать массу заряда на 10-20% и более.

Основным видом деформации пластичных пород при взрыве является их уплотнение. В прочных скальных породах и замороженных песках радиус сферы сжатия скважины изменяется в пределах (1-2) r , в суглинках – в пределах (2-3) r , в пластично мерзлых суглинках и глинах (6-8) r , в пластичных глинах (7-9) r .

Существуют значительные различия в рыхлении сезонно мерзлых грунтов скважинными зарядами большого диаметра ( более 130 мм), взрываемых при помощи детонирующего шнура и взрывании мелко шпурового удлиненного заряда в стволе с применением электродетонатора.

В шпуровом удлиненном заряде под действием газов зоны первичного детонирования развивается полость, где давление газов резко падает. Вследствие пластичного течения стенок скважины, давление на фронте взрывной волны зоны первичного детонирования резко падает, и на расстоянии R = (0,6 - 0,8) м ударная волна переходит в волну сжатия, а затем в упругую. При этом детонация вторичной зоны происходит либо в ближней зоне, либо затухает совсем, и взрыв заряда вторичной зоны становится невозможным.

По нашему мнению, эффективность взрывных работ в стволе будет зависеть не от увеличения расхода ВВ, а в уменьшении зоны вторичного детонирования путем усиления диаметра кумулятивной струи с 1-2мм до 2-5 за счет применения нестандартных детонаторов с большим кумулятивным эффектом. Возможен также вариант одновременного взрывания двух детонаторов, расположенных симметрично двум половинкам сечения патрона ВВ, так, чтобы два фронта ударной волны кумулятивных струй захватывали максимальный объем взрывчатого вещества. Тем самым эффект взрыва увеличится при минимальной массе ВВ.

Подводя итог выше изложенному, можно сформулировать с выводы:

-

- удлиненный заряд ВВ в скважине взрывается не от самораспространяющегося процесса последовательного прохождения по нему с постоянной скоростью фронта детонации, а от последовательного взрыва двух зон детонирования : первичной и вторичной. Зона первичного детонирования заряда ВВ образуется вследствие прохождения по заряду высокоскоростного фронта ударной волны кумулятивной струи ЭД. Зона вторичного детонирования заряда ВВ происходит под действием детонации зоны первичного детонирования.

-

- Различие двух зон детонирования заряда ВВ существенное. В зоне первичного детонирования ВВ происходит полное и эффективное детонирование ВВ под действием прострела ВВ фронтом ударной волны кумулятивной струи. При этом фронт ударной кумулятивной струи всегда отрывается от фронта детонационной волны, так как их скорости отличаются в 1,5-2 раза друг от друга. В зоне вторичного детонирования происходит само распространяющийся процесс последовательного прохождения

низкоскоростного фронта детонации с постоянной скоростью ( 3,5-7 км/с). Эффективность детонации вторичной зоны зависит от возможности обеспечения передачи максимальной энергии взрыва от первичной зоны. При взрыве удлиненного заряда большого диаметра в очень пластичных породах и малопрочной оболочке может не произойти детонации вторичной зоны , а произойдет сгорание без детонации частей ВВ или разлет части ВВ.

Список литературы Исследование действия ударной кумулятивной струи при проходке глубоких вертикальных стволов с применением способа искусственного замораживания

- Фраш Г.Б. Взрывные работы в сезонномерзлых грунтах.Справочное пособие. -М.: Недра, 1990.

- Цейтлин Я.И., Смолий Н.И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов. -М.: Недра, 1981.

- Проектирований взрывных работ. Под общей редакцией Б.Н.Кутузова. -М.: Недра, 1974.