Исследование динамики пространственных характеристик Θ-диапазона ЭЭГ у испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности

Автор: Каратыгин Н.А., Коробейникова И.И.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Эксперимент

Статья в выпуске: 1 (72) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

У испытуемых (42 человека, мужчины 20-21 года) с различной успешностью и скоростью выполнения зрительно-моторной задачи (компьютеризированный вариант теста Горбова-Шульте) исследовали пространственную организацию и динамику потенциалов 0-диапазона (4-7 Гц) ЭЭГ. У испытуемых 1-й группы, которые быстро (среднее время клика 6318±182,5) и с малым количеством ошибок (1,6±0,43) выполняли задание, во время работы (по отношению к состояниям спокойного бодрствования, вне работы) наблюдалось существенное изменение структуры и количества высококогерентных (коэффициент когерентности>0,6) взаимосвязей в диапазоне Ɵ-ритма ЭЭГ. У индивидов 2-й группы, выполнявших задание медленно (среднее время клика 9827±309,2) и с большим количеством ошибок (11,5±1,95), изменения структуры высококогерентных связей были менее выражены, а изменения их количества не достигали уровня достоверности.

Когнитивная деятельность, результативность, когерентность потенциалов, ɵ-диапазон ээг

Короткий адрес: https://sciup.org/140225912

IDR: 140225912

Текст научной статьи Исследование динамики пространственных характеристик Θ-диапазона ЭЭГ у испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности

Одним из методов, которые в настоящее время широко применяются при анализе ЭЭГ, является когерентный анализ [10]. Синхронизация биопотенциалов ЭЭГ различных зон коры больших полушарий мозга дает богатую информацию о функциональном состоянии человека и о включении тех или иных зон коры в единую систему обеспечивающую протекание высших психических функций человека [9].

В наших предыдущих исследованиях было продемонстрировано, что картина распределения синхронизации биопотенциалов ЭЭГ в различных корковых зонах отражает скоростные характеристики и успешность выполнения зрительно - моторных заданий [2, 5], что хорошо согласуется с результатами целого ряда работ, указывающих на связь показателей когерентности со скоростью [23] и с успешностью выполнения различных задач [14].

К настоящему времени накоплен большой объем данных о связи 9-активности с процессами памяти и произвольного внимания, которые безусловно являются одним из ключевых компонентов, влияющих на успешность выполнения зрительномоторных заданий [8, 24]. Принимая во внимание вышеизложенное, в данном исследовании был сделан акцент на анализ картины распределения и динамики когерентных взаимосвязей 9-диапазона ЭЭГ.

Целью настоящего исследования явился поиск функциональной связи пространственных характеристик 9-диапазона ЭЭГ с результативностью выполнения зрительно-моторного задания.

Методика исследования.

В исследовании на основе добровольного информированного согласия участвовали 42 испытуемых (мужчины в возрасте 18-21 года). Процедура обследования соответствовала стандартам локального этического комитета Первого ММГУ им. И.М. Сеченова. В качестве зрительно-моторной задачи использовался компьютеризированный тест Горбова-Шульте (красно-черные таблицы). Во время обследования испытуемый находился в удобном кресле перед экраном монитора (17 дюймов). На мониторе отображалась таблица (7х7 квадратов), содержащая 24 красных и 25 черных квадратов, на каждом из которых имелся собственный номер. Обследование включало 2 серии, каждая из которых состояла из двух заданий. Паттерны расположения квадратов для каждого задания были изначально заданы методом случайной генерации. Для всех испытуемых использовался одинаковый набор паттернов. В первой серии обследования, на основе предварительной инструкции испытуемый должен был в первом задании (КЧ) выбрать (указать курсором мышки) черные квадраты в порядке возрастания их номеров от (1 до 25), а затем - красные квадраты в порядке убывания номеров (от 24 до 1). Во втором задании (ЧЕРЕД) испытуемый должен был выбрать по очереди черные квадраты в порядке возрастания, а красные в порядке убывания: 1 черный, 24 красный, 2 черный, 23 красный и т.д. Во второй серии обследования испытуемому предлагали выполнить те же задания в сопровождении голосовой помехи: чтение диктором цифр от 1 до 25 в случайном порядке, не совпадающим с порядком указания испытуемым номеров квадратов и с частотой одна цифра в две секунды.

По результатам выполнения компьютерной задачи для каждого испытуемого вычисляли следующие показатели:

-

- время между последовательными кликами по квадратам, величина которого усреднялась по каждому заданию (среднее время клика, мс);

-

- число ошибок в каждом задании - включая ошибки последовательности и неверное указание цвета квадрата. Если испытуемый сбивался и отказывался от дальнейшего выполнения задания, количество оставшихся неотмеченными квадратов расценивалось как ошибки.

ЭЭГ регистрировали в исходном состоянии при открытых (Ф1ОГ) и закрытых (Ф1ЗГ) глазах, во время выполнения заданий первой серии обследования (КЧ, ЧЕРЕД), в состоянии спокойного бодрствования в перерыве между первой и второй сериями (Ф2ОГ), во время выполнения заданий второй серии (КЧ голос, ЧЕРЕД голос) и в состоянии спокойного бодрствования после выполнения заданий (Ф3ОГ). ЭЭГ регистрировали с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно по схеме “10–20” в затылочных (О2, О1), теменных (Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях. Объединённые референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации составляла 0,5-35,0 Гц, постоянная времени - 0,32 с, режек-тивный фильтр - 50 Гц. После регистрации все записи ЭЭГ были переведены в компьютерную систему анализа и топографического картирования электрической активности мозга «BRAINSYS» для Windows и обработаны с помощью аппаратно - программного комплекса «НЕЙРО-КМ» (ООО «Стато-кин», г. Москва). Артефакты исключали из анализируемой записи с использованием возможностей программного комплекса BRAINSYS. Спектральнокогерентный анализ ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). Эпоха анализа составляла 4 сек при длительности каждого фрагмента в 1 мин, частота оцифровки - 200 Гц. Для всех 45 пар отведений вычисляли средние значения функции когерентности (Кког) в 9-диапазоне (4-7 Гц). При анализе учитывались только связи Кког которых превышал 0,6.

Для статистической обработки использовался программный пакет STATISTICA v.8.0. При нормальном распределении анализируемых показате- лей вычисляли среднее значение (M) и стандартную ошибку среднего (m).

Достоверность различий анализируемых показателей у испытуемых выделенных групп оценивали с помощью t-критерия для независимых выборок, а достоверность изменения значений показателей в разных заданиях у одной группы испытуемых оценивали с использованием t-критерия для связанных выборок.

Результаты исследования.

По соотношению скорости и успешности выполнения задания было выделено две группы испытуемых. В качестве критерия выделения групп использовали ( М±т ), при этом в качестве показателя скорости выполнения задания использовали сумму средних времен клика на этапах ЧЕРЕД и ЧЕРЕД голос, а в качестве показателя успешности использовали сумму ошибок по ЧЕРЕД и ЧЕРЕД голос. По группе испытуемых в целом сумма средних времен клика на этапах ЧЕРЕД и ЧЕРЕД голос составила 7961,2±241,3, а сумма ошибок по ЧЕРЕД и ЧЕРЕД голос - 5,81±0,758. В 1-ю группу ( n=10 ) вошли лица быстро (среднее время клика 6318±182,5) и успешно (количество ошибок составило 1,6±0,43) выполнившие задания, во 2-ю группу ( n=8 ) - испытуемые выполнившие задания медленно (среднее время клика 9827±309,2) и с большим количеством ошибок (11,5±1,95).

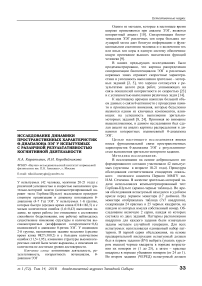

У испытуемых 1-й группы в состоянии спокойного бодрствования как при открытых (Ф1ОГ), так и при закрытых (Ф1ЗГ) глазах в 9-диапазоне ЭЭГ наблюдался комплекс внутриполушарных когерентных взаимосвязей между соседними областями коры левого (О1-Р3, Р3-С3, C3-F3) и правого (О2-Р4, Р4-С4, C4-F4) полушарий и между отведениями P4-F4 правого полушария (рис. 1-А1). Кроме этого в исходном состоянии (Ф1ОГ, Ф1ЗГ) имела место межполушарная когерентность потенциалов в отведениях F3-F4, С3-С4 , а при закрытых глазах в отведениях C3-F4 , C4-F3 . Паттерн когерентных взаимосвязей на этапах Ф2ОГ и Ф3ОГ был практически идентичен наблюдавшемуся в состоянии Ф1ОГ. Во всех ситуациях спокойного бодрствования при открытых глазах наблюдалась когерентность между затылочными ( О2 ) и центральными (С4) зонами правого полушария.

У испытуемых 1-й группы во время выполнения заданий рисунок когерентных взаимосвязей существенно изменялся (рис. 1-Б1). Все когерентные взаимосвязи наблюдавшиеся в исходном состоянии и на этапах спокойного бодрствования между и после заданий сохранялись и при работе (за исключением когерентности между О2 и С4 ). В дополнение к этому во время выполнения заданий появлялся новый набор когерентных взаимосвязей. Увеличивалось количество межцентральных связей, Кког О1-О2 (кроме этапа ЧЕРЕД голос) и Р3-Р4 превысили 0,6.

Рис. 1. Топографическое распределение когерентных связей 9-диапазона ЭЭГ испытуемых 1-й и 2-й групп на этапах обследования: А1- этапы фона и спокойного бодрствования у испытуемых 1-й группы; Б1- этапы выполнения задания у испытуемых 1-й группы; А2- этапы фона и спокойного бодрствования у испытуемых 2-й группы; Б2- этапы выполнения задания у испытуемых 2-й группы. Тонкие серые линии — 0,6< Кког <0,8, толстые черные линии — Кког >0,8.

Наряду с этим у испытуемых 1-й группы во время выполнения всех заданий выделилась система когерентных связей с фокусом в правой височной зоне ( Т4-Р4 и Т4-С4 ). На этапах КЧ голос, ЧЕРЕД появлялись когерентные взаимосвязи в отведениях Т3-С3 ; на этапе КЧ голос - в отведениях Т3-Р3 ; на всех этапах выполнения заданий - в отведениях C3-F4 и C4-F3.

У испытуемых 2-й группы (рис. 1-А2) на этапах Ф1ЗГ и Ф1ОГ имело место высокое взаимосодей-ствие биопотенциалов 9-диапазона (Кког>0,8) соседних корковых зон левого (Р3-С3, C3-F3) и правого (О2-Р4, Р4-С4, C4-F4) полушарий. Наблюдалась межполушарная когерентность между гомологичными (F3-F4, С3-С4, Р3-Р4) и негомологичными (C3-F4, C4-F3, Р3-С4; Р4-С3 в случае Ф1ЗГ) отве- дениями. Присутствовал ряд внутриполушарных длиннодистантных когерентных взаимосвязей (Р3-F3; О2-С4, Р4-F4 в случае Ф1ОГ). Особое внимание обращает на себя факт наличия в фоне когерентности потенциалов ЭЭГ в отведениях Т3-Р3, Т4-Р4, и Т3-О1.

На этапах Ф2ОГ и Ф3ОГ картина когерентных связей в целом оставалась идентичной фоновой (Ф1ОГ), за исключением уменьшения когерентности (Кког ниже 0,6) комплекса связей левой височной зоны ( Т3-Р3, Т3-О1 ) и у фронтальноцентральных межполушарных связей ( C3-F4, C4-F3 в случае Ф2ОГ; C4-F3 в случае Ф3ОГ).

Группа 1

Ф1ОГ Ф1ЗГ

КЧ

Ф1ОГ Ф1ЗГ

КЧ

........

ЧЕРЕД Ф2ОГ КЧ гол ЧЕРЕД Ф3ОГ гол

Этапы обследования

Группа 2

ilium

ЧЕРЕД Ф2ОГ КЧ гол ЧЕРЕД Ф3ОГ гол

Этапы обследования

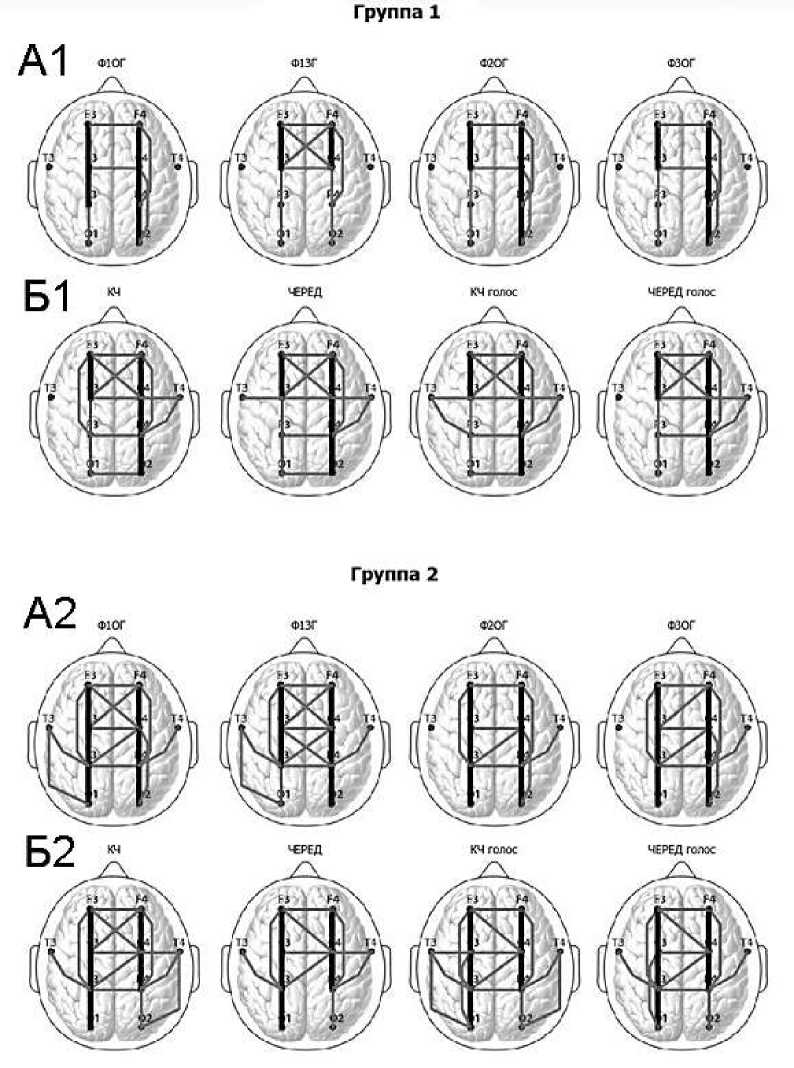

Рис. 2. Количество когерентных связей (Кког>0,6) 9-диапазона ЭЭГ у испытуемых 1-й и 2-й групп на этапах обследования: синие столбики - этапы фона и спокойного бодрствования, красные - выполнение заданий. Звездочками отмечены достоверные различия между количеством когерентных связей на этапах обследования. Достоверность различий приведена в тексте.

У испытуемых 2-й группы во время выполнения заданий (Рис. 1-Б2) картина когерентных взаимосвязей в целом оставалась похожей на таковую в исходном состоянии. Сохранялась внутриполушар-ная когерентность потенциалов между соседними корковыми зонами левого (О1-Р3, Р3-С3, C3-F3) и правого (О2-Р4, Р4-С4, C4-F4) полушарий, межпо- лушарная когерентность между гомологичными (F3-F4, С3-С4, Р3-Р4 кроме этапа ЧЕРЕД) и негомологичными (C4-F3, Р3-С4; C3-F4 в случае КЧ) областями. На всех этапах работы также сохранялись, присутствовавшие в фоне при открытых глазах, длиннодистантные когерентные связи между теменными и фронтальными зонами правого и левого полушарий (Р3-F3 и Р4-F4). При выполнении заданий 2-й серии, когда испытуемым приходилось работать в условиях голосовой помехи, в левом полушарии усиливалась синхронизация затылочных и центральных областей (О1-С3).

У испытуемых 2-й группы, как и у испытуемых 1-й группы, во время выполнения почти всех заданий (кроме ЧЕРЕД голос) наблюдалось увеличение активности системы правополушарных височных связей ( Т4-Р4 сохранялась во всех ситуациях; Т4-С4 достигала уровня 0,6 при выполнении КЧ и ЧЕРЕД; Т4-О2 при КЧ и КЧ голос). Также на всех этапах работы сохранялась, присутствовавшая в фоне (Ф1ЗГ и Ф1ОГ) когерентность в отведениях Т3-Р3 , кроме этого на этапе КЧ голос когерентность в отведениях С3-Т3 и О1-Т3 достигала уровня 0,6.

При последующей обработке для каждого испытуемого просчитывалось количество когерентных связей (Кког>0,6) на каждом этапе обследования, после чего определялось среднее количество таких связей для испытуемых 1-й и 2-й групп.

Было выявлено, что у испытуемых 1-й группы при выполнении всех заданий количество когерентных взаимосвязей было достоверно выше относительно предшествующих или последующих этапов спокойного бодрствования (Ф1ЗГ-КЧ р =0,0021; ЧЕРЕД-Ф2ОГ р =0,0065; Ф2ОГ-КЧ голос р =0,0013; ЧЕРЕД голос-ФзОГ р =0,0251) (рис. 2). У испытуемых 2-й группы, изменение количества когерентных связей было менее выражено и не достигало достоверного уровня значимости.

Обсуждение результатов.

На основании полученных данных у испытуемых 1-й группы можно выделить три основных феномена, отражающих изменение картины синхронизации 9-активности разных зон коры при работе по отношению к этапам спокойного бодрствования: усиление когерентных взаимосвязей между негомологичными передне-центральными областями; увеличение активности системы когерентных связей с фокусом в правой височной зоне; усиление межполушарных взаимосвязей между теменными, а также между затылочными областями. Усиление когерентности между негомологичными передне - центральными областями (C3-F4 и C4-F3), наблюдавшееся при выполнении всех заданий испытуемыми 1-й группы, может свидетельствовать о более полном включении в синхронизацию областей префронтальной коры. Связь 9-активности префронтальной коры с памятью и процессами произвольного внимания продемонстрирована во многих ра- ботах [3, 8, 17]. Косвенным подтверждением важности θ-синхронизации в префронтальной и медиа-фронтальной коре является изменение исполнительных функций человека при внешнем синхронизирующем или десинхронизирующем влиянии на фоне транскраниальной электрической (tACS) или магнитной (TBS) стимуляции на частотах θ-ритма [7, 19].

Усиление θ-синхронизации во время работы у испытуемых 1-й группы в системе когерентных связей с фокусом в правой височной зоне неудивительно, так как во многих исследованиях было показано, что именно правое полушарие отвечает за наглядно-образное мышление, симультанную обработку зрительной информации и оперирование целостными образами [6, 13]. Особенно ярко это было продемонстрировано на пациентах с расщепленным мозгом [15, 16, 20]. Также установлена связь изменения когерентности в правом полушарии с успешностью выполнения эвристических задач [4].

Выявленное в настоящем исследовании усиление межполушарных взаимосвязей между теменными и между затылочными областями во время работы у испытуемых 1-й группы согласуется с результатами исследования по выявлению электрофизиологических коррелятов разной когнитивной нагрузки, где было показано увеличение θ-активности в затылочных, теменных и центральных корковых зонах при увеличении сложности задания [11].

Как уже отмечалось выше, увеличение когерентности в θ-диапазоне наблюдалось при выполнении заданий, требующих участия рабочей памяти [12, 21]. Наряду с этим имеется ряд работ, в которых рассматривалась связь θ-активности с поддержанием произвольного внимания [3, 22]. Возникает вопрос: почему несмотря на то, что во всех ситуациях фона и спокойного бодрствования у испытуемых 2-й группы было больше когерентных связей θ-диапазона, а на этапах выполнения заданий количество связей было сравнимо с количеством связей у испытуемых 1-й группы, они допускали большее количество ошибок и работали с меньшей скоростью, чем испытуемые 1-й группы? Логично предположить, что θ-активность связана с успешностью и скоростью выполнения зрительно-моторных задач опосредованно, через задействование процессов рабочей памяти и произвольного внимания. Так как зрительно-моторная задача, которую мы использовали в исследовании, требует не только запоминания, удержания и воспроизведения информации, но и построения определенной стратегии решения задачи, синхронизация на частоте θ-ритма может напрямую не отражать успешность выполнения задания. Изначально большее количество когерентных связей в фоновых состояниях и невозможность значительного увеличения их количества при работе может быть интерпретировано как снижение адаптационных возможностей у испытуемых 2-й группы [1], что в результате проявилось в более низкой скорости и меньшей успешности выполнения задания.

Таким образом, высокая синхронизация потенциалов θ-диапазона может являться коррелятом нормального функционирования систем памяти и произвольного внимания, и, наряду с этим, некоторого снижения адаптационных возможностей человека, если такая синхронизация наблюдается в фоне, но не меняется при работе. В этих условиях анализ именно динамики когерентности биопотенциалов θ-диапазона представляется наиболее эффективным инструментом, позволяющим сопоставить параметры электрической активности мозга с результативностью когнитивной деятельности человека.

Выводы.

-

1. У испытуемых, которые выполняли задание быстро и с малым количеством ошибок, наблюдалась выраженная динамика числа высоких когерентных взаимосвязей θ-диапазона ЭЭГ. Число когерентных связей в фоне и в состоянии спокойного бодрствования было достоверно ниже, чем при выполнении задания. При выполнении заданий относительно фоновых состояний наблюдалось: усиление когерентных взаимосвязей между негомологичными передне-центральными областями; увеличение активности системы когерентных связей с фокусом в правой височной зоне; усиление межполушарных взаимосвязей между теменными и между затылочными областями коры.

-

2. Для испытуемых, выполнявших задание медленно и с большим количеством ошибок, выраженные изменения числа высоких когерентных взаимосвязей биапотенциалов θ-диапазона ЭЭГ при выполнении заданий относительно фоновых состояний не выявлены.

Список литературы Исследование динамики пространственных характеристик Θ-диапазона ЭЭГ у испытуемых с различной результативностью когнитивной деятельности

- Баевский Р.М. Проблема оценки и прогнозирования функционального состояния организма и ее развитие в космической медицине//Успехи физиологических наук. -2006. -Т. 37, № 3. -С. 42-57.

- Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Лабильность структуры когерентных взаимосвязей биопотенциалов в диапазонах основных ритмов ЭЭГ и эффективность интеллектуальной деятельности человека//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Т. 10, № 3 (52). -С. 58-60.

- Мачинская Р.И., Курганский А.В. Сравнительное электрофизиологическое исследование регуляторных компонентов рабочей памяти у взрослых и детей 7-8 лет. Анализ когерентности ритмов ЭЭГ//Физиология человека. -2012. -Т. 38, № 1. -С. 5-19.

- Разумникова О.М. Частотно-пространственная организация активности коры мозга при конвергентном и дивергентном мышлении в зависимости от фактора пола. Сообщение П. Анализ когерентности ЭЭГ//Физиология человека. -2005. -Т. 31, № 3. -С. 39-49.

- Судаков К.В., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Геометрические образы (обзоры) когерентных взаимоотношений биопотенциалов различных частотных диапазонов ЭЭГ в динамике целенаправленной деятельности человека//Российский физиологический журнал. -2013. -Т. 99, В. 6. -С. 706-718.

- Хрестоматия по нейропсихологии. под редакцией Хомской Е.Д. М.: Институт общегуманитарных исследований Московский психолого-социальный институт, 2004.

- Alekseichuk I., Pabel S.C., Antal A., Paulus W. Intrahemispheric theta rhythm desynchronization impairs working memory//Restorative neurology and neuroscience. -2017. -V. 35, № 2. -P. 147-158.

- Backus A.R., Schoffelen J.M., Szebenyi S., Hanslmayr S., Doeller C.F. Hippocampal-prefrontal theta oscillations support memory integration//Current Biology. -2016. -V. 26, № 4. -P. 450-457.

- Bressler S.L. and Kelso J.A. Coordination dynamics in cognitive neuroscience.//Frontiers in neuroscience. -2016. -V. 10. -P. 397.

- Fingelkurts A., Fingelkurts A., Kahkonen S. Functional connectivity in the brain-is it an elusive concept?//Neurosci. Biobehav. Rev. -2005. -V. 28, № 8. -P. 827.

- Fournier L.R., Wilson G.F., Swain C.R. Electrophysiological, behavioral, and subjective indexes of workload when performing multiple tasks: manipulations of task difficulty and training//Int. J. of Psychophysiology. -1999. -V. 31, № 2. -P. 129-145.

- Hanslmayr S., Pastotter B., Bauml K.H., Gruber S., Wimber M., Klimesch W. The electrophysiological dynamics of interference during the Stroop task//J. of Cognitive Neuroscience. -2008. -V. 20, № 2. -P. 215-225.

- Herve P.Y., Zago L., Petit L., Mazoyer B., Tzourio-Mazoyer N. Revisiting human hemispheric specialization with neuroimaging//Trends in cognitive sciences. -2013. -V. 17, № 2. -P. 69-80.

- Hummel F., Gerloff H. Larger interregional synchrony is associated with greater behavioral success in a complex sensory integration task in humans//Cerebral Cortex. -2005. -V. 15, № 5. -P. 670-678.

- Kingstone A. Covert orienting in the split brain: Right hemisphere specialization for object-based attention//Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. -2016. -V. 21, № 4-6. -P. 732-744.

- LeDoux J.E., Wilson D.H., Gazzaniga M.S. Manipulo-spatial aspects of cerebral lateralization: Clues to the origin of lateralization//Neuropsychologia. -1977. -V. 15, № 6. -P. 743-750.

- Lesting J., Daldrup T., Narayanan V., Himpe C., Seidenbecher T., Pape H.C. Directional theta coherence in prefrontal cortical to amygdalo-hippocampal pathways signals fear extinction//PloS one. -2013. -V. 8, № 10:e77707.

- Pinto N., Duarte M., Gonjalves H., Silva R., Gama J., Pato M.V. Bilateral theta-burst magnetic stimulation influence on event-related brain potentials//PloS one. -2018. -V. 13, № 1.:e0190693.

- Reinhart R.M. Disruption and rescue of interareal theta phase coupling and adaptive behavior//Proceedings of the National Academy of Sciences. 2017.:10257.

- Roser M.E., Fiser J., Aslin R.N., Gazzaniga M.S. Right hemisphere dominance in visual statistical learning//J. of cognitive neuroscience. -2011. -V. 23, № 5. -P. 1088-1099.

- Roux F., Uhlhaas P.J. Working memory and neural oscillations: alpha-gamma versus theta-gamma codes for distinct WM information?//Trends in cognitive sciences. -2014. -V. 18, № 1. -P. 16-25.

- Sauseng P., Hoppe J., Klimesch W. et al. Dissociation of sustained attention from central executive functions: local activity and interregional connectivity in the theta range//Eur. J. Neurosci. -2007. -V. 25, № 2. -P. 587.

- Silberstein R.B., Song J, Nunez P.L., Park W. Dynamic sculpting of brain connectivity is correlated with performance//Brain Topogr. -2004. -V. 16, № 4. -P. 249 -254.

- Thézé R., Guggisberg A.G., Nahum L., Schnider A. Rapid memory stabilization by transient theta coherence in the human medial temporal lobe//Hippocampus. -2016. -V. 26, № 4. -P. 445-454.