Исследование дозовой зависимости неонкологических заболеваний щитовидной железы для населения Калужской области, подвергшегося в детстве облучению радиоактивными изотопами йода вследствие Чернобыльской аварии

Автор: Иванов В.К., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Власов O.K., Горский А.И., Щукина Н.В., Тараторкина Н.Н.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1-2 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье приведена уточненная методика оценки доз на щитовидную железу по данным прямой радиометрии, разработанная в ГУ - МРНЦ РАМН для низких загрязненностей территорий радионуклидами, соответствующих условиям Калужской области. Проведена оценка радиационных рисков нераковых заболеваний щитовидной железы для когорты лиц из Калужской области, бывших детьми на момент чернобыльской аварии (2 005 человек). Для детей, проживавших в возрасте 2-4 года на момент чернобыльской аварии в Ульяновском, Хвастовичском и Жиздринском районах Калужской области, обнаружен значимый радиационный риск зоба щитовидной железы (ERR/Гp=7,14, p

Короткий адрес: https://sciup.org/170169902

IDR: 170169902

Текст научной статьи Исследование дозовой зависимости неонкологических заболеваний щитовидной железы для населения Калужской области, подвергшегося в детстве облучению радиоактивными изотопами йода вследствие Чернобыльской аварии

Как известно, в результате чернобыльской катастрофы значительные территории бывшего СССР подверглись радиоактивному загрязнению [1, 2]. Через два месяца после катастрофы на государственном уровне было принято решение о создании Всесоюзного распределенного регистра (ВРР) облученных контингентов. К моменту распада СССР на 01.01.1991 г. ВРР включал персональную медицинскую и дозиметрическую информацию на 659 292 человека, подвергшихся радиационному воздействию, в том числе на 284 907 участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Начиная с 1992 г. в Белоруссии, Российской Федерации и Украине функционируют Национальные чернобыльские регистры. В Российской Федерации Национальный регистр функционирует на базе бывшего ВРР в Медицинском радиологическом научном центре РАМН, г. Обнинск.

Одной из наиболее сложных и актуальных радиационно-эпидемиологических проблем, рассматриваемых в рамках Российского государственного медико-дозиметрического регистра (РГМДР), является изучение динамики показателей онкологической и неонкологической заболеваемости щитовидной железы. Если говорить об изучении дозовой зависимости онкологических заболеваний щитовидной железы, необходимо отметить, что к настоящему времени установлены статистически значимые радиационные риски как для когорты ликвидаторов, зарегистрированных в РГМДР [3], так и для когорты детского (на момент чернобыльской катастрофы) населения Брянской области, в наибольшей степени подвергшегося радиационному воздействию в результате выпадений радиоактивных изотопов йода [4]. Вместе с тем, до настоящего времени остается открытой проблема оценки радиационных рисков нераковой патологии щитовидной железы. По этой проблеме крайне ограничено число публикаций в научных журналах.

Так, в работе [5] было проведено изучение нераковых заболеваний в японской когорте AHS (Adult Health Study). Были определены следующие коэффициенты радиационного риска: избыточный относительный риск на 1 Гр (excess relative risk per Gy (ERR/Gy)) составил 0,30, с 95 % доверительным интервалом (ДИ): (0,16; 0,47); избыточный абсолютный риск на 104 человеко-лет-Гр (excess absolute risk per 104 person-years-Gy (EAR/104 PY Gy)) составил 11,96 (95 % ДИ: 6,65; 17,34); атрибутивный риск на 1 Гр (attributive risk per Gy (AR/Gy)) составил 16,4 % (95 % ДИ: 9,1; 24,2). Фактически, это была первая работа, в которой удалось доказать статистически значимую дозовую зависимость неонкологической заболеваемости щитовидной железы в когорте взрослого населения.

Медицинским радиологическим научным центром Российской академии медицинских наук (МРНЦ РАМН) в 1997 г. были начаты специализированные скрининговые и когортные радиационно-эпидемиологические исследования нераковой заболеваемости щитовидной железы на загрязненных в результате чернобыльской аварии территориях Российской Федерации. В рамках проекта предполагалось сформировать когорту детей, возраст которых на момент чернобыльской катастрофы не превышал 10 лет, подвергшихся воздействию радиоактивных изотопов йода. Для каждого члена когорты должны были быть данные индивидуальной радиометрии щитовидной железы, проведенной в мае-июне 1986 г.

Работа включала три основных этапа: медицинское обследование каждого члена когорты, базирующееся на скрининге с применением УЗИ; оценка для каждого члена когорты дозы внутреннего облучения щитовидной железы от инкорпорированного изотопа 131I; радиационноэпидемиологический анализ индивидуальных медико-дозиметрических данных и оценка радиационных рисков неонкологической патологии щитовидной железы.

Для когорты детей, проживавших в 1986 г. на загрязненных территориях Калужской и Брянской областей, данные исследования были в основном закончены к 2003 г. Основным результатом явилось обнаружение статистически значимого радиационного риска распространенности диффузного зоба у мальчиков, с отношением шансов, равным 1,36 для дозы внутреннего облучения щитовидной железы в 1 Гр [6].

Однако, оценка доз внутреннего облучения щитовидной железы проводилась по официальной стандартной методике [7], которая разрабатывалась для высоких уровней загрязненности территорий радионуклидами, таких как в Брянской области. В Калужской области уровень загрязнения территорий радионуклидами существенно меньше, чем в Брянской области: 22,6 кБк/м2 против 126,5 кБк/м2 по средней загрязненности цезием (137Cs) на 2000 год. Согласно стандартной методике средняя доза на щитовидную железу от радиоактивного йода (131I) по Брянской подкогорте составила 334 мГр, а по Калужской – 60 мГр.

В настоящей статье приводится уточненная методика оценки доз на щитовидную железу по данным радиометрии, разработанная в МРНЦ РАМН для низких загрязненностей территорий, соответствующих условиям Калужской области, и заново проведена оценка радиационных рисков нераковых заболеваний щитовидной железы для когорты лиц из Калужской области. В когорту включено 2 005 человек, для которых удовлетворяются описанные выше требования по возрасту на момент чернобыльской катастрофы и наличию данных индивидуальной радиометрии щитовидной железы.

Особенности радиометрии щитовидной железы в Калужской области

Радиометрические измерения щитовидной железы (ЩЖ) населения Калужской области выполняли сотрудники НИИМР АМН СССР (в настоящее время МРНЦ РАМН), их начали в Хва-стовичском районе уже 21 мая 1986 г. В первые дни обследования отрабатывались элементы оптимального варианта методики радиометрии ЩЖ от выбора положения детектора СРП-68-01 возле гортани до периодичности влажной уборки помещения, где с целью снижения радиационного фона проводили измерения. Так, некоторые измерения проводили в помещениях, где радиационный фон превышал 200 мкР/час.

В эти дни измерения возле печени фиксировали в основном лишь у тех лиц, чьи показания детектора у гортани были высокими. Между тем, в первые дни после перорального поступления радионуклиды цезия сосредоточены, в основном, в центральной части тела, тем самым завышая показания детектора вблизи печени. Их распределение по всему организму происходит лишь через 8-12 дней. Поэтому качество радиометрической информации, полученной в первые дни обследования, имело определенные недостатки.

Массовые же радиометрические измерения населения семи районов Калужской области проводили с 26 по 31 мая 1986 г. Бригады, укомплектованные профессиональными физиками и врачами-радиологами, получили единые инструкции по технологии проведения измерений. В результате возросло качество и статистическая обеспеченность радиометрической информации.

В качестве радиометра использовали переносной прибор типа СРП-68-01 с неколлими-рованным неспектрометрическим сцинтилляционным детектором гамма-излучения (кристалл NaI размером 30х25 мм) и нижним порогом дискриминации порядка 30 кэВ. В области энергий около 800 кэВ измеряемая мощность экспозиционной дозы в воздухе (МЭД) этим прибором соответствует истинной, но вследствие «хода с жесткостью», по данным [8], увеличивается в 10 раз при уменьшении энергии до 80 кэВ.

Измерения производили в двух точках на теле до пояса раздетого сидящего обследуемого – в геометрии «сидя». Торец детектора помещали вплотную перпендикулярно шее вблизи хрящевидного отростка и живота в области печени. Периодически контролировали радиационный фон в помещении, где проводились измерения. Показания прибора снимали по стрелочной шкале с постоянной интегрирования 5 с при наблюдении за стрелкой в течение примерно 20 с в единицах МЭД – мкР/ч.

В «радиометрическом» журнале фиксировали дату измерения, фамилию, имя и отчество, пол, возраст или год рождения, место проживания, факт употребления в пищу молока, мяса и зелени местного производства, время пребывания на загрязненной территории, а для приезжих – откуда и когда прибыл в данный населенный пункт (НП), радиационный фон в помещении и показания радиометра при расположении детектора у ЩЖ и печени. Кроме того, отмечали беременных с указанием сроков беременности и кормящих грудным молоком матери. В «педиатрическом» журнале фиксировали те же анкетные данные и результаты медицинского обследования бригадой врачей. Всего было обследовано более 30 000 человек.

Особенности ультразвукового скрининга в диагностике заболеваний щитовидной железы для членов когорты из Калужской области

Традиционная схема профилактических осмотров лиц, включенных в систему Российского государственного медико-дозиметрического регистра, и направленная на диагностику заболеваний щитовидной железы, начинается, как правило, с приема пациента врачом-эндокринологом. Не останавливаясь подробно на положительных и отрицательных сторонах этого подхода, необходимо иметь в виду, что реализуемая процедура скрининга по этой технологии может приводить к существенной гиподиагностике тиреоидной патологии.

Принципиальным отличием методики ультразвукового скрининга членов когорты являлось направление пациента на первом этапе на обследование к врачу ультразвуковой диагностики. Основной задачей врачей на первом этапе является выполнение ультразвукового исследования щитовидной железы, внесение полученной информации в карту ультразвукового исследования и проведение сортировки потока пациентов на две группы: лиц с нормальной ЩЖ и лиц с патологией ЩЖ.

Карта ультразвукового скрининга имеет три основных раздела: паспортные данные, критерии ультразвукового исследования ЩЖ, результаты эндокринологического осмотра. Если по результатам ультразвукового исследования щитовидная железа оценена как нормальная, то скрининг для этого пациента завершается. Если в щитовидной железе обнаружены отклонения от нормы, то пациента направляют на второй этап этого скрининга. Здесь более опытные врачи-эксперты повторно выполняют ультразвуковое исследование. Поток обследованных вновь делится на две группы – норма и патология. У лиц с патологией выполняют дифференциальную диагностику заболеваний щитовидной железы, ультразвуковые изображения регистрируют на магнитных носителях. По решению врача ультразвуковой диагностики больному производят тонкоигольную аспирационную пункцию щитовидной железы под ультразвуковым контролем, забор крови для оценки функционального состояния щитовидной железы и иммунологических показателей, исследование мочи для оценки содержания йода.

Заключительным этапом унифицированной технологии скрининга является осмотр пациента эндокринологом.

По описанной выше унифицированной технологии были обследованы все члены когорты из Калужской области.

Характеристика когорты обследованных

Когорта включала 2 005 резидентов из трех районов Калужской области, наиболее загрязненных после чернобыльской аварии: 605 человек из Ульяновского, 661 из Жиздринского и 739 человек из Хвастовичского районов.

Возрастной состав когорты показан в табл. 1. Здесь и в дальнейшем возраст указан на момент чернобыльской катастрофы. Максимум возрастного распределения приходится на 2 года, меняясь от 1 до 3 лет в различных районах.

Распределение по возрасту для мальчиков и девочек слегка различно. В частности, пики распределения отличаются на один год. Левый край распределения по возрасту (от 0 до 2 лет) представляет специфический интерес для оценки риска, так как этот диапазон возрастов может характеризоваться высокой чувствительностью к действию внешних факторов.

Распределение членов когорты по полу и возрасту на момент чернобыльской аварии

Таблица 1

|

Возраст ( годы ) ”1 |

0 1 |

1 1 |

2 1 |

3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 1 |

8 1 |

9 1 |

10 |

|

Ульяновский район |

|||||||||||

|

Мальчики |

41 |

49 |

48 |

32 |

30 |

27 |

20 |

12 |

9 |

11 |

13 |

|

Девочки |

32 |

43 |

38 |

45 |

34 |

26 |

23 |

15 |

17 |

22 |

18 |

|

Оба пола |

73 |

92 |

86 |

77 |

64 |

53 |

43 |

27 |

26 |

33 |

31 |

|

Хвастовичский район |

|||||||||||

|

Мальчики |

20 |

28 |

37 |

38 |

39 |

41 |

36 |

20 |

27 |

31 |

23 |

|

Девочки |

33 |

35 |

48 |

58 |

44 |

40 |

41 |

32 |

17 |

31 |

20 |

|

Оба пола |

53 |

63 |

85 |

96 |

83 |

81 |

77 |

52 |

44 |

62 |

43 |

|

Жиздринский 1 |

район |

||||||||||

|

Мальчики |

41 |

36 |

49 |

37 |

23 |

23 |

25 |

13 |

13 |

9 |

10 |

|

Девочки |

39 |

45 |

50 |

43 |

42 |

38 |

33 |

18 |

20 |

32 |

22 |

|

Оба пола |

80 |

81 |

99 |

80 |

65 |

61 |

58 |

31 |

33 |

41 |

32 |

|

Все районы |

|||||||||||

|

Мальчики |

102 |

113 |

134 |

107 |

92 |

91 |

81 |

45 |

49 |

51 |

46 |

|

Девочки |

104 |

123 |

136 |

146 |

120 |

104 |

97 |

65 |

54 |

85 |

60 |

|

Оба пола |

206 |

236 |

270 |

253 |

212 |

195 |

178 |

110 |

103 |

136 |

106 |

Методика расчета доз на щитовидную железу от 131I для территорий Калужской области

Данные о плотностях выпадения 131I на территориях Калужской области практически отсутствуют. Поэтому одним из наиболее принципиальных вопросов при реконструкции внутренних доз облучения является вид зависимости измеренных активностей от плотностей выпадений 137Cs в населенных пунктах. Для его выяснения из базы данных радиометрии были сделаны выборки двух возрастных групп населения, измеренных в период наиболее массового обследования в период на 30-34 сутки после аварии. За это время в Калужской области было измерено всего 23 857 человек, причем в возрасте 1-3 года – 952 ребенка, проживавших в 11 населенных пунктах, а также 2 588 взрослых, проживавших в 27 населенных пунктах. Диапазон плотностей выпадений 137Cs в населенных пунктах проживания данных выборок жителей разбивался на ряд интервалов. В каждом из этих интервалов рассчитывались среднеарифметические значения и среднеквадратические отклонения отношения измеренных активностей 137Cs в теле и 131I в щитовидной железе жителей каждой возрастной группы на среднее значение плотности выпадения 137Cs в данном интервале. При усреднении учитывались и отрицательные значения измеренных активностей.

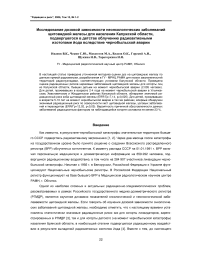

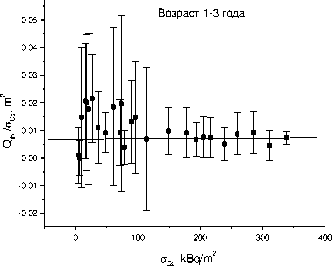

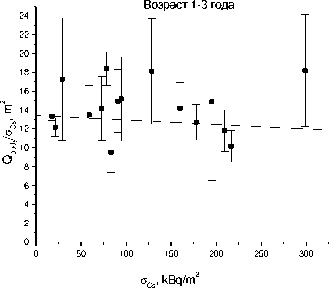

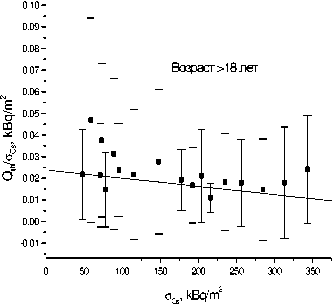

Графики полученных таким образом отношений приведены на рис. 1, 2. Все они демонстрируют статистически достоверную независимость отношения средних значений измеренных активностей (как 137Cs в теле, так и 131I в щитовидной железе) к плотности выпадения 137Cs на местность от самой плотности выпадения 137Cs на местность, выражаемую соотношением (1):

A C m s e , s I h ( t mesh , age,σ sCesttl ) = σ sCesttl ⋅ C Cs,I (t mesh ,age) , (1)

где A m Cs e , s I h – активность 137,134Cs в теле или 131I в ЩЖ; σ s C e s ttl – плотность выпадений 137Cs или 131I в населенном пункте; C Cs,I ( t mesh , age) – функция, зависящая только от возраста человека ( age ) и времени его измерения ( t mesh ) и не зависящая от плотности выпадений 137Cs или 131I в населенном пункте.

а) б)

Рис. 1. Зависимости отношений измеренных активностей 131I в щитовидной железе (а)

и Cs в теле (б) жителей Калужской области возрастной группы 1-3 года к плотностям выпадений 137Cs в НП от плотности выпадений 137Cs в НП.

Рис. 2. Зависимости отношений измеренных активностей 131I в щитовидной железе (в)

в)

и Cs в теле (г) жителей Калужской области возрастной группы – старше 18 лет к плотностям выпадений 137Cs в НП от плотности выпадений 137Cs в НП.

Установление факта однородной линейной зависимости измеренных активностей 131I в щитовидной железе и 137Cs в теле жителей населенных пунктов от плотности выпадения 137Cs на местность является одним их важнейших результатов радиометрии населения. Этот факт использовался в дальнейшем в МРНЦ РАМН при разработке метода реконструкции дозовых нагрузок на население загрязненных районов Калужской области, а также других регионов РФ.

Возрастозависимую динамику накопления активностей и внутренних доз в щитовидной железе (или теле в 1986 г.) человека при единичной плотности выпадений 131I (или 137Cs) рассчитывали по моделям МРНЦ РАМН [9].

С учетом однородного линейного соотношения (1) вычисляли значения активностей 131I в щитовидной железе (или теле) человека на время измерения:

A calc (t mesh ,age,σ settl ,S) = σ dep ⋅ A c σ a 1 lc (t mesh ,age,S) , (2)

где t mesh – сутки после аварии; age – возраст на время измерения; σ dep – плотность выпадений радионуклида в ареале населенного пункта, равная плотности выпадений радионуклида в сельском населенном пункте или среднерайонной плотности выпадений в районе расположения городского населенного пункта, кБк/м2; S – тип населенного пункта (городской или сельский);

Acσa1lc – расчетная активность радионуклида в щитовидной железе (или теле в 1986 г.) челове- ка на время измерения для человека данного возраста, кБк/(кБк/м2).

Путем нормировки расчетного значения активности в органах измеренного человека на время измерения на измеренную активность, дозу внутреннего облучения рассчитывали по со- отношению:

D int = D σ in 1 t (age,S) ⋅

Amesh ( tmesh, age)

A c σ a 1 lc (t mesh ,age,S) ,

σ 1

где D int – доза внутреннего облучения ЩЖ (или тела) человека при единичной на дату аварии плотности выпадения 131I, мГр.

Отношение измеренной активности в человеке к расчетной в соотношении (3) обозначим через величину К σ :

K σ (t mesh , age , σ dep , S ) =

Amesh ( t mesh, age)

Acalc(tmesh,age,S).

В общем случае величина К σ может зависеть от всех трех параметров: возраста человека, времени измерения и плотности выпадений радионуклида в населенном пункте.

Для каждого измеренного человека введем нормировочный коэффициент σ rec , такой, что:

A mesh (t mesh ,age) = σ rec A σ ca 1 lc (t mesh ,age,S) , (5)

имеющий смысл реконструированной плотности выпадений радионуклида в ареале проживания данного человека.

Очевидно, что справедливо следующее равенство, вытекающее из соотношений (2) и (5):

Kσ ( t mesh, age,σdep, S) =

σ rec

Amesh ( t mesh, age)

σdep Acalc ( t mesh , age , σdep , S )

Величина K σ в соотношении (6) имеет двойной смысл. С одной стороны, это отношение измеренной активности радионуклида в теле человека к его расчетному значению, а с другой – отношение реконструированной плотности выпадений радионуклида в ареале обитания данного человека к плотности выпадений радионуклида в пункте его проживания.

Как уже указывалось, величина σ rec имеет смысл эффективной плотности выпадений радионуклидов в пункте проживания данного человека, реконструированной по результатам измерений 131I в ЩЖ или для 134,137Cs в теле человека. Если учесть, что измерения проводились в течение ограниченного отрезка времени – последняя декада мая – первая декада июня 1986 г., то массовые переезды населения до этого времени были маловероятны.

Следовательно, если в данном населенном пункте было измерено несколько человек, то

Nmesh ∑ σkrec величина σrec = k=1 есть не что иное, как реконструированная средняя плотность выпаде- dep Nmesh ний 131I (или 134,137Cs) в ареале населенного пункта.

Согласно (2) соотношения для расчета активностей и доз 131I в ЩЖ (или 134,137Cs в теле), нормированные на средние значения реконструированных плотностей выпадений 131I (или 134,137Cs) в населенном пункте, принимают следующий вид:

A calc (t,age,σ dep ,S) = K σ ⋅ σ dep ⋅ A σ ca 1 lc (t,age,S) , D int = K σ ⋅ σ dep ⋅ D i σ n 1 t (age,S) .

Соотношение (8) используется для реконструкции средних возрастозависимых доз внутреннего облучения 131I щитовидной железы.

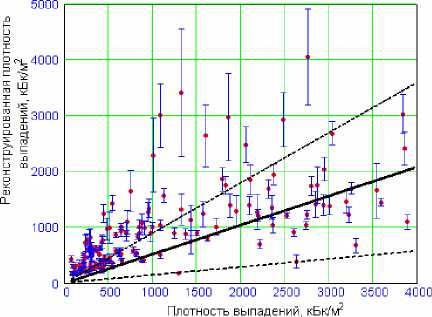

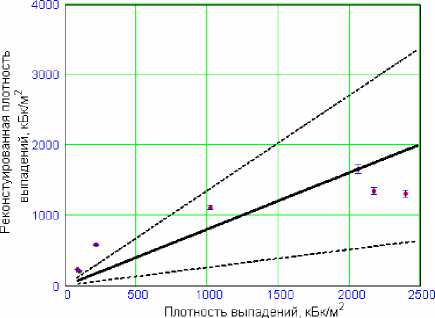

В населенных пунктах (с числом измерений жителей в населенных пунктах более 10 для сельских НП и 100 – для ПГТ и городов) определяли среднее значение и дисперсию реконструированной плотности выпадения 131I. Данные для всех населенных пунктов наносили на диаграмму рассеивания:

ось X – плотность выпадений 131I в сельских пунктах или средняя по району плотность выпадений 131I для городских пунктов на дату аварии;

ось Y – среднее значение и среднеквадратическое отклонение реконструированной плотности выпадения 131I в населенных пунктах.

Результаты построения таких диаграмм приведены на рис. 3. Используемые на диаграмме обозначения: variant_set – тип населенных пунктов; Nmen – число жителей в населенных пунктах с измерениями; Nkr – число населенных пунктов с измерениями жителей; Nmin – минимальное число жителей в населенных пунктах с измерениями; kDN – средневзвешенное по числу измеренных в населенных пунктах значений угла наклона линии регрессии; skDN – средневзвешенное по числу измеренных в населенных пунктах среднеквадратических отклонений значений угла наклона линии регрессии; corr(mY, X_eff) – коэффициент корреляции между реконструированными и фактическими данными.

Дополнительно такие диаграммы рассеивания были получены по отдельности для сельских и городских НП, а также для каждого района, где проводилась радиометрия населения. Диаграммы рассеивания реконструированной плотности выпадения 131I в населенных пунктах от плотности выпадений 131I в населенных пунктах для каждого района Калужской области аппроксимировались однородным линейным соотношением (6).

Статистические параметры коэффициента линейной однородной регрессии K для районов Калужской области приведены в табл. 2.

variant_set = "village"

Nmen = 20043 Nkr = 143 Nmin = 10

kDN = 0.52 skDN = 0.38 corr(mY,X._eff) = 0.65

• • • Среднее

1 Стандартное отклонение

Линейная регрессия

----- Верхняя граница регрессии

----- Нижняя граница регрессии

а )

variant set = "all_city"

Nmen = 7235 Nkr = 7 Nmin = 100

kDN = 0.8 skDN = 0.55 corr(mY,X_eff) = 0.93

• • • Среднее i Стандартное отклонение

Линейная регрессия

----- Верхняя граница регрессии

----- Нижняя граница регрессии

б )

Рис. 3. Диаграмма рассеивания между реконструированными и фактическими плотностями выпадений 131I в сельских населенных пунктах (а) и городах (б) Калужской области.

Параметры уравнения однородной линейной регрессии величины K

Таблица 2

Средние для всех населенных пунктов значения коэффициентов использовали в σdep качестве единственного поправочного сомножителя в методике прямой реконструкции средней дозы в щитовидной железе человека во всех загрязненных районах Калужской области.

Результаты оценки доз на щитовидную железу для обследованной когорты из загрязненных районов Калужской области

Средняя доза на щитовидную железу, рассчитанная по методике МРНЦ РАМН, по всем обследованным лицам (2 005 человек) составила 74 мГр, а по стандартной методике – 60 мГр. Сравнительная табл. 3 показывает, что упорядоченность районов по средним районным дозам не меняется в зависимости от метода расчета. Разброс индивидуальных значений доз, если его характеризовать «стандартным отклонением», составил 101 мГр и 80 мГр соответственно, а максимальные значения достигали 1417 мГр и 1098 мГр.

Таблица 3

Средние дозы на щитовидную железу по разным методикам расчета

|

Район |

Средняя доза на ЩЖ по стандартной методике , мГр |

Средняя доза на ЩЖ по методике МРНЦ РАМН , мГр |

|

Ульяновский |

91,9 |

114,8 |

|

Хвастовичский |

39,3 |

48,9 |

|

Жиздринский |

53,8 |

65,5 |

|

Все районы |

59,7 |

74,3 |

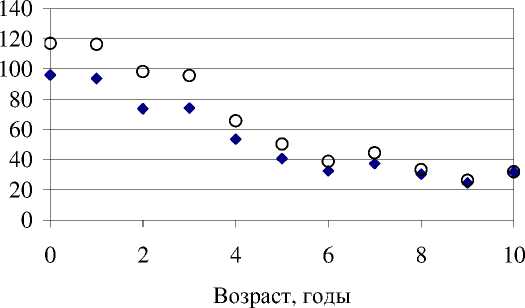

♦ Стандартная методика о Методика МРНЦ РАМН

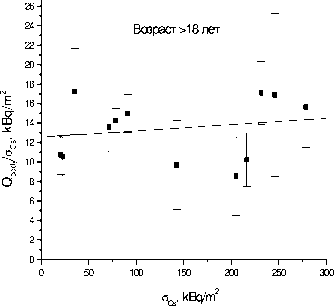

Рис. 4. Зависимость средней дозы на щитовидную железу от возраста при облучении для двух методик расчета дозы.

Методика расчета доз МРНЦ РАМН дает сравнительно большие дозы для малых возрастов, как показывает рис. 4. К возрасту 10 лет на момент облучения обе методики дают приблизительно одинаковый результат.

Оценка радиационных рисков нераковой патологии щитовидной железы в Калужской области

Табл. 4 представляет структуру распространенности болезней щитовидной железы среди членов когорты. Самая большая доля соответствует зобу щитовидной железы, закодированному согласно Международной классификации болезней 9-го пересмотра (МКБ-9), как 240.9 – зоб неуточненный.

В целом, наблюдения, представленные в табл. 4, находятся в хорошем соответствии с данными аналогичных результатов ультразвукового обследования щитовидной железы в Брянской области, представленными в [10], где распространенность всех заболеваний щитовидной железы в загрязненных районах Брянской области равнялась 8,1 % за период одного года наблюдений (за 1993 г.). Подобно нашему исследованию, данные в [10] были получены для возрастной группы 0-9 лет на время чернобыльской аварии, однако наша когорта была на 4 года старше на время обследования.

Исследование радиационных рисков охватывало диагнозы с кодами 240.9-246.2. Врожденные аномалии (код 759.2, 4 случая) и рак щитовидной железы (код 193.0, 2 случая) не рассматривались в этом анализе. Один человек был исключен из исследования из-за сомнительного диагноза.

Структура болезней щитовидной железы среди членов когорты

Таблица 4

|

МКБ -9 |

Диагноз |

Ульяновский район |

Хвастовичский район |

Жиздринский район |

|||

|

N, чел . |

% |

N, чел . |

% |

N, чел . |

% |

||

|

193.0 |

Рак щитовидной железы |

0 |

0 |

1 |

0,9 |

1 |

0,9 |

|

240.9 |

Зоб неуточненный |

51 |

50,5 |

50 |

44,5 |

65 |

59,5 |

|

241.0 |

Нетоксический мононодозный зоб |

11 |

10,9 |

19 |

17,0 |

9 |

8,3 |

|

241.1 |

Нетоксический полинодозный зоб |

5 |

4,9 |

6 |

5,4 |

3 |

2,8 |

|

245.1 |

Подострый тиреоидит |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

245.2 |

Хронический лимфоцитарный тиреоидит |

5 |

4,9 |

3 |

2,7 |

9 |

8,3 |

|

246.2 |

Киста щитовидной железы |

26 |

25,7 |

33 |

29,5 |

22 |

20,2 |

|

759.2 |

Эндокринная аномалия врожденная |

3 |

3,0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

N - число случаев .

Диагностика членов когорты во всех районах проводилась одной и той же группой врачей, использующих одно и то же оборудование. Поэтому было принято, что выявляемость не зависит от района, и в заключительном анализе стратификация по районам проживания не выполнялась.

Заболеваемость (особенно для зоба 240.9) может зависеть от возраста [11], а оцененные дозы щитовидной железы также зависят от возраста (рис. 3). Именно поэтому избыточный относительный риск (ERR) оценивали как для когорты в целом, так и для отдельных возрастных групп. При оценке ERR принималось, что фоновая заболеваемость (при отсутствии радиацион- ного воздействия) может зависеть от пола. По этой причине в модель была введена стратификация по полу.

Для оценки избыточного относительного риска ( ERR ) использовали следующую регрессионную модель для шансов ( O ) заболевания:

Список литературы Исследование дозовой зависимости неонкологических заболеваний щитовидной железы для населения Калужской области, подвергшегося в детстве облучению радиоактивными изотопами йода вследствие Чернобыльской аварии

- Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А. и др. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред/Под ред. Ю.А. Израэля. -П.: Гидрометеоиздат, 1990. -296 с.

- Ильин Л.А. Чернобыль: миф и реальность. -М.: Мегаполис, 1995.

- Ivanov V.K., Tsyb A.F., Gorsky A.I. et al. Leukaemia and thyroid cancer in emergency workers of the Chernobyl accident: estimation of radiation risks (1986-1995)//Radiat. Environ. Biophys. -1997. -V. 36, N 3.-P. 9-16.

- Ivanov V.K., Gorsky A.I., Pitkevitch V.A. et al. Risk of radiogenic thyroid cancer in Russia following the Chernobyl accident/Eds. G. Thomas, A. Karaoglou, E.D. Willliams. Proceeding of an International Seminar on Radiation and Thyroid Cancer. -Brussels-Luxembourg: World Scientific Publishing, 1999. -P. 89-96.

- Wong F.L., Yamada M., Sasaki H. et al. Noncancer diseases incidence in atomic bomb survivors: 1958-1986//Radiat. Res. -1993. -V. 135. -P. 418-430.

- Ivanov V.K., Chekin S.Y., Parshin V.S. et al. Non-cancer thyroid diseases among children in the Kaluga and Bryansk regions of the Russian Federation exposed to radiation following the Chernobyl accident//Health Phys. -2005. -V. 88, N 1. -P. 16-22.

- Bratilova A.A., Zvonova I.A., Balonov M.I. et al. 131l content in the human thyroid estimated from direct measurements of the inhabitants of Russian areas contaminated due to the Chernobyl accident//Radiat. Prot. Dosimetry. -2003. -V. 105, N 1-4. -P. 623-626.

- Улановский А.В., Дроздович В.В. Влияние радионуклидов, распределенных в теле человека, на оценку доз облучения щитовидной железы по результатам прямых измерений. Препринт ИПЭ НАНБ.-Минск, 1997.-№27. -32 с.

- Иванов В.К., Цыб А.Ф., Максютов М.А. и др. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. -М.: Медицина, 2002. -389 с.

- Kumpusalo L., Kumpusalo E., Soimakallio S. et al. Thyroid ultrasound findings 7 years after the Chernobyl accident//Acta Radiologica. -1996. -V. 37. -P. 904-909.

- Цыб А.Ф., Паршин B.C., Нестайко Г.В. и др. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. -М.: Медицина, 1997. -329 с.

- Breslow N.E., Day N.E. The design and analysis of cohort studies Statistical Methods in Cancer Research. Vol. II IARC Scientific Publication, N. 82. -Lyon: International Agency for Research on Cancer, 1987.

- Preston D.L., Lubin J.H., Pierce D.A. EPICURE User's Guide. -Seattle: Hirosoft International Group, 1992.

- Власов O.K., Питкевич В.А. Агроклиматическая модель оценки транспорта радионуклидов по пищевым цепочкам и формирования доз внутреннего облучения населения//Радиация и риск. -1999. -Вып. 11.-С. 65-86.

- Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: Part 1 ICRP Publication 56. -Oxford: Pergamon Press, 1989.