Исследование дрейфа метеорного следа по данным базисных наблюдений

Автор: Иванов К.И., Комарова Е.С., Васильев Р.В., Еселевич М.В., Михалев А.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа дрейфа долгоживущего метеорного следа редкой квазисимметричной эллипсоидально-кольцевой формы, зафиксированного 18.11.2017 с помощью двух оптических камер полного обзора неба, разнесенных на расстояние 150 км. Анализ выполнен на основе результатов астрометрической обработки кадров с привлечением методов базисных измерений. Определены пространственно-кинематические характеристики метеорного следа, выявлены особенности его эволюции. Значения высот загорания и погасания собственно метеора находились в диапазоне 75-120 км, оценка блеска метеора дает значение абсолютной звездной величины около -7.3m. Показано, что распространение всех участков долгоживущего метеорного следа происходит в одной плоскости на высоте около 90 км со скоростью около 320 м/с и, по всей видимости, не может быть следствием перемещения воздушных масс. Полное время наблюдения метеорного следа составило более 30 мин. Предложены возможные объяснения полученных результатов в контексте процессов, имеющих место в верхней атмосфере.

Метеор, долгоживущий метеорный след, базисные наблюдения, астрометрия, верхняя атмосфера, ударная волна

Короткий адрес: https://sciup.org/142220314

IDR: 142220314 | УДК: 523.682.2, | DOI: 10.12737/szf-51201911

Текст научной статьи Исследование дрейфа метеорного следа по данным базисных наблюдений

Актуальность метеорной астрономии за последнее десятилетие заметно возросла. Отчасти это обусловлено появлением новых методов регистрации и обработки изображений, позволяющих детально изучить явления, сопровождающие движение метеороида сквозь верхние слои атмосферы, что, в свою очередь, дает возможность исследования физико-химических характеристик как самих метеорных частиц, так и окружающего вещества. Среди открытых для изучения вопросов по-прежнему остаются определение физических размеров и масс метеороидов, их пространственное распределение, химический состав, рождение, строение и эволюция метеорных потоков и Солнечной системы в целом, астероиднокометная опасность, а также возможность прикладного использования метеоров как средства зондиро-

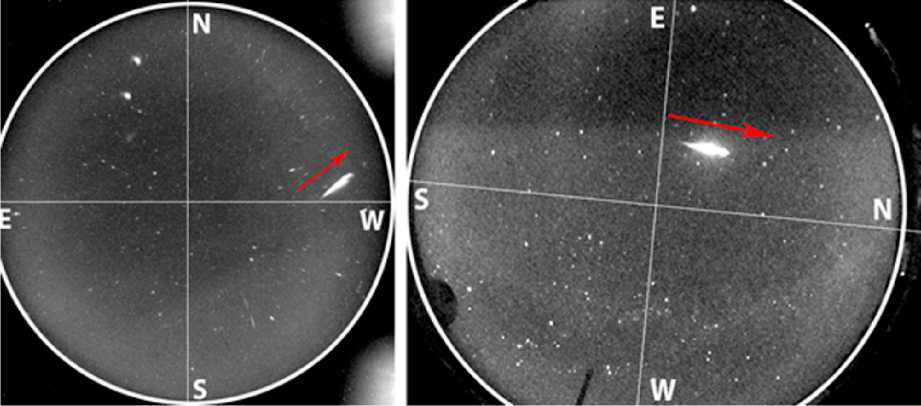

Рис. 1 . Изображения метеора, полученные 18.11.2017 22:24:20 UT с помощью камер, расположенных на территориях ГФО (слева) и ССО (справа). Направление полета метеора указано стрелкой

Таблица 1

Некоторые характеристики наблюдательных станций

Предметом исследования настоящей работы является болид, зарегистрированный 18.11.2017 и сопровождавшийся образованием долгоживущего ионизационного следа редкой квазисимметричной эллипсоидально-кольцевой формы. Проводится астрометрический анализ метеора и следа на основе базисных наблюдений. Обсуждаются вероятные механизмы образования и распространения следа.

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

Над территорией Восточного Саяна и Тункин-ской долины 18 ноября 2017 г. зарегистрирован яркий метеор. Событие зафиксировано с помощью двух камер полного обзора неба, расположенных расстоянии 150 км друг от друга на территориях Саянской солнечной обсерватории (ССО) и Геофизической обсерватории (ГФО) Института солнечно-земной физики СО РАН. Основная информация о пунктах наблюдений и оборудовании приведена в табл. 1.

Одновременные наблюдения из двух пунктов, разнесенных на достаточное расстояние, так называемые базисные наблюдения, позволяют оценить множество физических параметров метеора. Как правило, подобные исследования предъявляют довольно высокие требования к оборудованию, в частности — к разрешению и кадровой частоте. В нашем случае оба параметра имеют низкое значение, что, однако, не помешало получить достаточно качественные изображения метеорного трека и определить ряд его характеристик.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ИССЛЕДУЕМОГО МЕТЕОРА

Событие зарегистрировано 18 ноября 2017 г. в промежутке между 22:23:19 и 22:24:20 UT. По причине большой длительности экспозиции обеих камер и отсутствия иной информации определить момент пролета метеора более точно не представляется возможным. Изображения метеора представлены на рис. 1. На обоих снимках виден яркий трек, блеск которого равномерно возрастает по ходу движения метеорного тела и резко обрывается в конце,

Таблица 2

Основные астрометрические параметры исследуемого метеора

|

Параметр |

ССО |

ГФО |

|

А m , град. |

353.4±2.8 |

311.3±3.2 |

|

А нач , град. |

69.6±3.1 |

272.6±2.2 |

|

А кон , град. |

40.7±2.9 |

280.0±3.0 |

|

h нач , град. |

60.2±2.5 |

23.5±3.9 |

|

h кон , град. |

50.6±2.9 |

12.3±4.6 |

|

l , град. |

18.9±3.2 |

15.3±4.5 |

|

Видимый блеск |

–7.4m±1.5 |

–6.6m±1.9 |

Таблица 3

Высоты и расстояния вдоль луча зрения для начальной и конечной точек траектории метеора, определенные по критерию 3σ над уровнем фона

Ввиду значительной длительности экспозиции прямое определение скорости метеороида невозможно, однако ориентация трека и момент обнаружения позволяют сделать вывод о его принадлежности к хорошо изученному потоку Леониды, средняя скорость движения частиц которого в атмосфере Земли известна и составляет около 70 км/с [Бабаджанов, 1987] .

Отсутствие данных о времени экспозиции трека делает невозможным и точное определение блеска метеора. Тем не менее приблизительный анализ, выполненный с помощью программного пакета IRAF [Tody, 1993] , позволил получить значение абсолютной звездной величины около –7.3m; таким образом, исследуемый метеор является болидом. Астрометрические измерения, выполненные с помощью пакета Astrometry.net [Lang et al., 2010] , дали оценочные значения координат начала и конца метеорного трека, переведенные в азимутальную систему отсчета для удобства дальнейших вычислений. Таблица 2 иллюстрирует основные астрометрические параметры метеорного трека, определенные по критерию 3σ над фоном: азимут вдоль направления метеорного трека ( А m); азимуты на точки начала ( А нач) и конца ( А кон) трека; высоты начальной ( h нач) и конечной ( h кон) точек трека над горизонтом; угловую длину трека ( l ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТЕОРНОГО ТРЕКА

Результаты, представленные в предыдущем разделе, дают возможность определить высоту точек начала и конца метеорного трека, расстояние до каждой из них вдоль луча зрения, а также его видимую длину. Для расчета указанных параметров удобно использовать горизонтальную систему координат, связанную с поверхностью Земли, и методику, описанную в работе [Катасев, 1957]. Согласно данному источнику, высоту Н любой точки метеорного трека по данным базисных наблюдений можно определить по формуле

, sin a7 , sin a, h = b ——ctg za = b ——ctg zb;

sin Y sin Y a =a0-aA; (1)

a 2 =a B -a o ;

Y = 180°-(a1 + a2), где b — длина базиса; α0 — азимут базиса; αА и αВ — азимуты на проекцию исследуемой точки метеорного трека на поверхность Земли из пунктов A и B; γ — угол между этими азимутами; ZA и ZB — зенитные расстояния исследуемой точки трека.

Зная высоту Н произвольной точки метеора над поверхностью Земли, нетрудно рассчитать расстояние R до нее вдоль луча зрения из каждого пункта наблюдений:

R = H /cos Z , (2)

где Z — зенитное расстояние точки.

С учетом определенных с помощью данной формулы лучевых расстояний до точек начала и конца трека и зная его угловую длину l , получаем выражение для видимой длины трека L :

L = R h ач + R к2он - 2 R нач R кон COs l . (3)

Результаты вычислений данных параметров приведены в табл. 3, где H нач и H кон — высоты начальной и конечной точек траектории метеора; R нач и R кон — расстояния вдоль луча зрения до точек начала и конца метеорного трека соответственно; L — видимая длина трека.

Как видно из табл. 3, средние значения высот загорания и погасания метеора лежат в пределах 75–120 км,

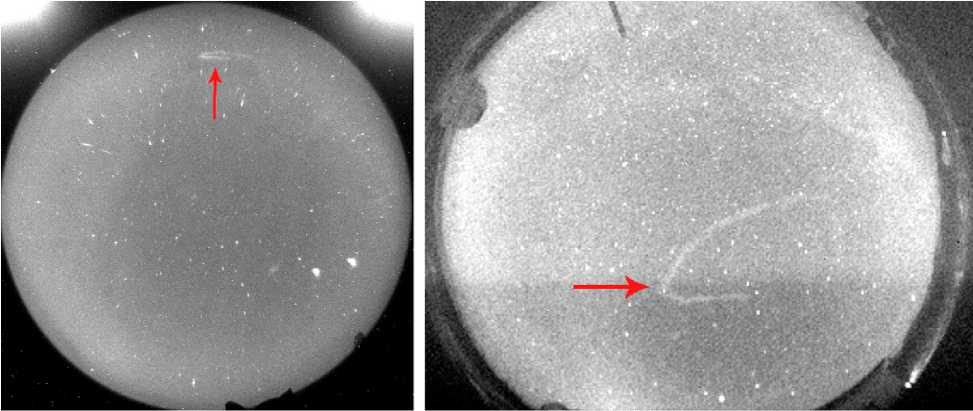

Рис. 2 . Деформация метеорного следа спустя 5 мин после события по изображениям, полученным: слева — в ГФО; справа — в ССО

что характерно для подавляющего большинства метеорных тел. Ввиду близости трека к горизонту, низкого разрешения снимка и значительной дисторсии изображения на краю кадра, значения L , R нач и R кон для пункта ГФО определены с ошибкой более ±50 км и потому не приводятся.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕЙФА ДОЛГОЖИВУЩЕГО МЕТЕОРНОГО СЛЕДА

Значительная величина блеска — не единственная особенность исследуемого метеора. Он также оставил за собою яркий квазисимметричный след, предположительно, ионизационной природы, видимый по меньшей мере в течение 30 мин с момента регистрации события. Невзирая на невысокую яркость в сравнении с окружающими звездами, след был отчетливо виден в красной области спектра и дрейфовал на фоне звезд, постепенно видоизменяясь под влиянием внешних условий. Приведенный ниже анализ дрейфа следа позволяет сделать ряд интересных выводов о характере процессов, протекающих в верхней атмосфере [Астапович, 1958; Бронштейн, 1981; Кащеев и др., 1967] .

На рис. 2 приведены изображения метеорного следа, полученные в обоих пунктах спустя 5 мин после регистрации события. Отчетливо виден след в форме петли. Визуальный анализ изображений не позволяет сделать выводов о характере процессов, вызвавших деформацию, однако имеющихся данных достаточно для математического анализа.

К сожалению, близость к горизонту не позволяет использовать изображение, полученное на территории полигона ГФО, для подробного изучения, оставляя лишь возможность применения его в качестве опорного при определении высот, потому весь дальнейший анализ будет проводиться по изображениям, предоставленным ССО.

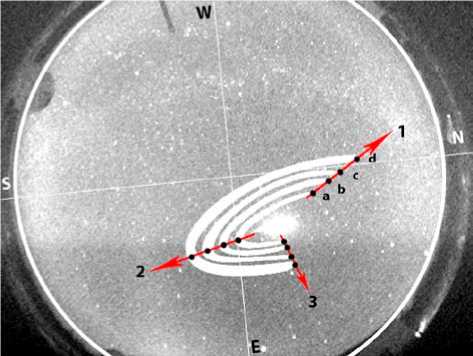

На рис. 3 представлено композитное изображение, полученное путем суммирования пяти первых

Рис. 3. Видоизменение и дрейф метеорного следа под действием атмосферных условий кадров, содержащих изображения метеора и следа. Для удобства анализа след метеора показан белым цветом. Отчетливо видны относительно равномерное квазисимметричное распространение следа во всех направлениях, увеличение его длины и поперечного сечения. Последний результат обусловлен, по-видимому, исключительно процессами диффузии метеорного вещества в окружающий газ, первые же два могут быть следствием его переноса как атмосферными течениями, так и непосредственно ударной волной, порожденной болидом в момент вспышки.

Несмотря на видимое равномерное расширение остатков следа, наибольший интерес представляют точки 1 и 3 (предположительно, точки начала и конца траектории соответственно), а также точка перегиба 2, образование которой может быть связано с изменением направления перемещения воздушных масс. Направление дрейфа каждой точки указано стрелкой, этапы формирования следа от более раннего к более позднему обозначены буквами a–d.

Используя методику, описанную в п. 3, удалось определить значения высот для всех трех направлений

Таблица 4

Расчетные значения высот для трех ключевых точек метеорного следа .

|

Высота, км |

Направление 1 |

Направление 2 |

Направление 3 |

|

Трек a |

95.8±5.1 |

93.2±5.8 |

89.4±4.8 |

|

Трек b |

94.0±4.9 |

90.9±6.1 |

85.1±5.5 |

|

Трек с |

91.7±5.6 |

90.1±5.6 |

93.3±5.3 |

|

Трек d |

90.8± 5.8 |

92.6±6.2 |

91.0±5.0 |

|

Среднее |

92.9±5.4 |

91.7±59 |

89.7±5.2 |

Таблица 5

Значения полного вектора скорости для исследованных участков траектории.

|

Скорость, м/с |

Направление 1 |

Направление 2 |

Направление 3 |

|

u a-b |

322.5±27.2 |

324.6±23.9 |

311.9±20.7 |

|

u b-c |

316.8±27.1 |

317.9±25.7 |

298.7±21.0 |

|

u c-d |

330.3±28.4 |

327.5±24.8 |

308.4±21.8 |

|

u cp |

323.2±27.6 |

323.3±24.8 |

306.0±21.2 |

распространения следа с ориентировочной точностью до 5 км. Результаты вычислений приведены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, вычисленные высоты для всех рассматриваемых этапов перемещения следа в рамках одного направления находятся в пределах погрешности, что позволяет констатировать горизонтальный перенос и отсутствие заметного вертикального перемещения воздушных масс. При этом характерный размер области расширяющегося следа достиг величины порядка 400 км. Для полного описания процесса необходимо получить данные о скорости распространения возмущения относительно поверхности Земли. Выражая расстояние от точки наблюдения до проекции произвольной точки метеорного трека на поверхность Земли через вычисленные на предыдущих этапах значения высоты и зенитного расстояния, имеем:

r = HtgZ . (4)

Для определения полного вектора скорости удобно пользоваться прямоугольной системой координат, связанной с земной поверхностью. Тогда положение проекции произвольной точки трека на поверхность Земли будет однозначно определяться двумя координатами:

x = r sin a = H tg Z sin a , y = r cos a = h tg Z cos a ,

где α — азимут из пункта наблюдений на точку проекции метеорного трека; Z — зенитное расстояние соответствующей ей точки трека.

С учетом формулы (5), полный вектор скорости определится как u =

Результаты расчетов представлены в табл. 5.

Обращают на себя внимание высокие значения скоростей распространения возмущения: в направлении 3 они в среднем на 20 %, а в направлениях 1 и

2 на 30 % превышают расчетную скорость звука на заданной высоте в рамках модели стандартной атмосферы. Подобные результаты с высокой долей вероятности свидетельствуют о том, что наблюдаемое свечение локализовано на фронте ударной волны и распространяется вместе с нею в тонком атмосферном слое, расположенном на высоте около 90 км.

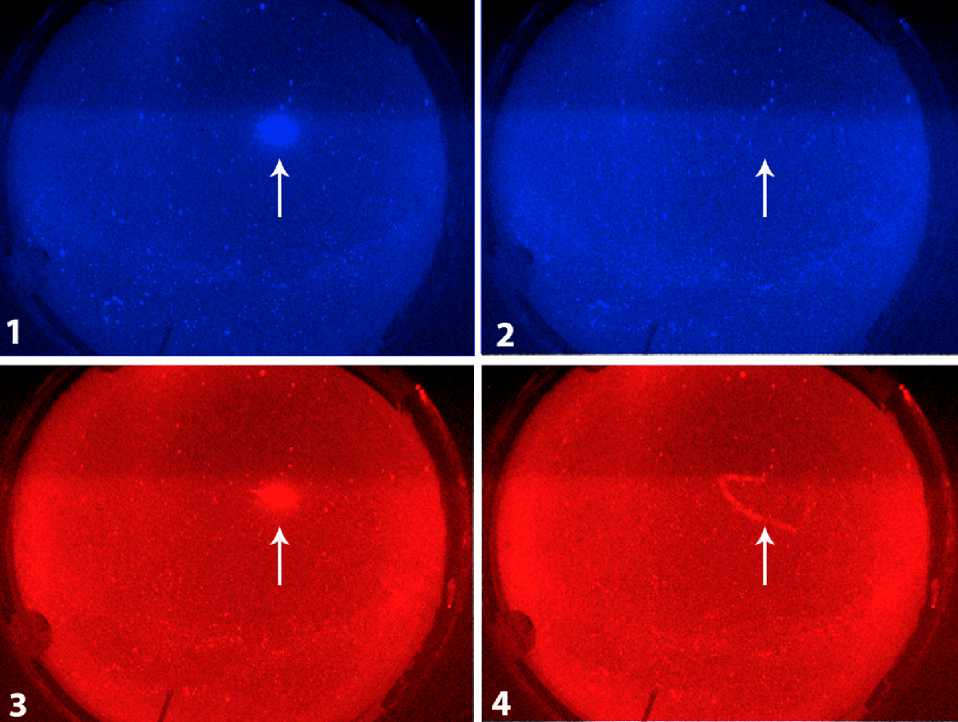

Относительно спектра свечения метеорного следа можно отметить, что он может быть обусловлен как свечением собственно метеорного вещества, так и атмосферными составляющими. В связи с желтоватым оттенком метеорного следа на изображениях, полученных цветной камерой, представляется интересным отметить возможный вклад в интегральное свечение следа как слоя атмосферного натрия, локализованного на сопоставимых высотах, так и метеорного вещества, в составе которого также может присутствовать натрий. Последнее предположение подкрепляется изображениями, полученными в различных спектральных каналах (рис. 4).

Максимальная интенсивность излучения следа отмечена в красной области спектра, в то время как в синей ее значение находится практически на уровне фона. При этом исходный трек болида отчетливо виден во всех каналах.

ВЫВОДЫ

В рамках настоящей работы проведено исследование яркого болида, оставившего после себя след, регистрируемый в течение получаса после события и распространяющийся симметрично во всех направлениях со сверхзвуковой скоростью около 320 м/с. Изначальное предположение о возможном формировании явления в результате взаимодействия ионизационного следа метеора с воздушными потоками противоречит результатам расчетов и, по всей видимости, несостоятельно. Подтверждением этому могут служить измерения нейтрального ветра в этот период времени в ГФО, полученные с помощью интерферометра Фабри—Перо в линии атомарного кислорода [OI] 557.7 нм (высоты высве-

Рис. 4 . Изображения метеора и начального этапа распространения следа в синем (кадры 1 и 2) и красном (кадры 3 и 4) каналах, снятые практически одновременно. В синей части спектра (кадр 2) след почти не наблюдается

чивания 85–115 км) [Васильев и др., 2017] . В период образования и развития долгоживущего метеорного следа наблюдался ветер преимущественно в северном направлении с характерными значениями 60–80 м/с и объяснить квазисимметричное распространение следа его влиянием не представляется возможным.

Гораздо более правдоподобным представляется предположение о волновом характере возмущения. В этом случае наблюдаемое свечение может быть локализовано непосредственно на фронте ударной волны, порожденной метеорной вспышкой и распространяющейся со скоростью порядка 320 м/с в тонком атмосферном слое на высоте около 90 км. Так, например, известно, что слабая ударная волна перемещается по невозмущенному газу со скоростью, очень близкой к скорости звука, т. е. практически не отличается от акустической волны сжатия [Ландау, Лифшиц, 1986; Зельдович, Райзер, 2008] . При этом в дальней зоне от места образования ударной волны в случае ее горизонтального распространения, когда параметры невозмущенной среды существенно не меняются, ее скорость в определенных условиях (например, при незначительной диссипации в случае слабой ударной волны) может меняться мало, асимптотически стремясь к скорости звука [Пинаев и др., 2000] . Косвенным подтверждением этого механизма можно считать факт совпадения расчетных высот вспышки и дрейфующего следа.

Не исключается и механизм формирования на начальной стадии взрыва метеороида под действием ударной волны или собственно взрыва относительно тонкого сферического слоя из метеорного вещества, получившего достаточно большой начальный импульс, за счет которого, согласно оценкам, метеорные частицы могут в определенном диапазоне высот распространятся в горизонтальном направлении без затухания скорости на расстояния, достигающие десятков и сотен километров [Платов и др., 2013] . В этом случае отмеченная выше особенность наблюдаемого ветра (в предположении, что она сохранялась на высоте высвечивания метеорного следа) могла сформировать изображение следа в виде полуэллипса. Наиболее яркая часть метеорного следа соответствует движению в южном направлении, против набегающего ветрового потока.

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.9620.2017/БЧ базовой части государственного задания. Оптические измерения были осуществлены с использованием оптического комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара», в рамках выполнения проекта по гранту РФФИ № 17-05-00492.

Список литературы Исследование дрейфа метеорного следа по данным базисных наблюдений

- Астапович И.С. Метеорные явления в атмосфере Земли. М.: Физматгиз, 1958. 650 с.

- Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдение. М.: Наука, 1987. 176 с.

- Бронштейн В.А. Физика метеорных явлений. М.: Наука, 1981. 416 с.

- Васильев Р.В., Артамонов М.Ф., Белецкий А.Б. и др. Регистрация параметров верхней атмосферы Восточной Сибири при помощи интерферометра Фабри-Перо KEO Scientific «Arinae»//Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 3. С. 70-87 DOI: 10.12737/szf-33201707

- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 3-е изд., исправл. М.: Физматлит, 2008. 656 с.

- Катасев Л.А. Фотографические методы метеорной астрономии. М.: Гостехтеоретиздат, 1957. 179 с.

- Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н., Лагутин М.Ф. Метеорные явления в атмосфере Земли. М.: Наука, 1967. 260 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Теоретическая физика: Т. VI. 3-е изд., перераб. М.: Наука, 1986. 736 с.

- Пинаев А.В., Кузавов В.Т., Кедринский В.К. Структура ударных волн в ближней зоне при взрыве пространственных зарядов в воздухе//Прикладная механика и техническая физика. 2000. Т. 41, № 5. С. 81-90.

- Платов Ю.В., Черноус С.А., Алпатов В.В. Особенности оптических явлений, связанных с запусками твердотопливных баллистических ракет//Геомагнетизм и аэрономия. 2013. Т. 53, № 2. С. 209-214.

- Kelley M.C., Gardner C., Drummond J., et al. First observations of long-lived meteor trains with resonance lidar and other optical instruments//Geophys. Res. Lett. 2000. V. 27, iss. 13. P. 1811-1814.

- Lang D., Hogg D., Mierle K., et al. Astrometry.net: Blind astrometric calibration of arbitary astronomical images // Astron. J. 2010. V. 139, N 5. P. 1782-1800

- DOI: 10.1088/0004-6256/139/5/1782

- Tody D. IRAF in the Nineties//Astronomical Data Analysis Software and Systems. II ASP Conference Series. 1993. V. 52. P. 173-183.