Исследование феномена автокаталитической критичности делящихся материалов при захоронении отработавшего ядерного топлива в геологических формациях Европейского Севера России

Автор: Наумов Вадим Алексеевич, Караваева Елена Владимировна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Горное дело

Статья в выпуске: 4 т.12, 2009 года.

Бесплатный доступ

С помощью методов физики ядерных реакторов изучается явление потенциальной критичности в рамках концепции геологического хранилища неперерабатываемого отработавшего ядерного топлива судовых ядерно-энергетических установок. Для математической модели трещиноватой горной породы определены минимальные толщины ядерного топлива (UO2) на поверхности трещин, соответствующие критическим массам гетерогенных отложений. Описан сценарий автокаталитической критичности, инициируемой изменением климата и развивающийся за счет нагрева среды и удаления воды из пор и трещин горной породы. Сделан вывод о предпочтительности концепции временного хранения неперерабатываемых видов отработавшего ядерного топлива.

Геологическое хранилище, граниты кольского полуострова, плагиограниты, отработавшее ядерное топливо, делящиеся материалы, критическая масса, реактивность, надкритичность, изменение климата, поровая вода, нагрев горной породы

Короткий адрес: https://sciup.org/14294095

IDR: 14294095

Текст научной статьи Исследование феномена автокаталитической критичности делящихся материалов при захоронении отработавшего ядерного топлива в геологических формациях Европейского Севера России

- выявлены и оценены большое число конфигураций из ядерных материалов и горной породы (туфа), которые могут быть критическими и обладают положительной обратной связью;

- оцененные сверхкритические состояния, характерные для систем из урана или плутония и водонасыщенных и высокопористых горных пород;

- дается рекомендация выполнять анализы потенциальной АК для проектов будущих геологических могильников делящихся материалов.

2. Нейтронно-физические свойства гранитов

Анализ явления АК представляет интерес в рамках задачи по изучению ядерной безопасности при долговременном хранении и захоронении ОЯТ в геологических формациях региона Европейского Севера России. В центре внимания настоящей работы – ОЯТ судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ), которое длительное время (десятки лет и более) хранится в регионе. Всего на береговых и плавучих базах военного и гражданского атомных флотов хранится 40 тонн ОЯТ (данные 1995 г.) ( Государственный доклад… , 1995), в том числе ∼ 10 тонн неперерабатываемого ОЯТ с содержанием более 2 тонн 235U ( Мельников и др. , 2003). Обогащение урана в ОЯТ изотопом 235U варьируется в широких пределах от ∼ 15 до 90 % ( Мельников и др. , 2003). В концепции обращения с ОЯТ в регионе не исключаются схемы длительного хранения ОЯТ на Кольском полуострове ( Государственный доклад… , 1995). К тому же и хранение ОЯТ в течение ограниченного времени (50-100) лет может привести к необходимости рассмотрения его геологического захоронения в случае возможности возникновения ядерных инцидентов, как, например, в случае террористического акта.

Хранение ОЯТ в горных массивах Кольского полуострова имеет свои отличительные особенности: граниты, как вмещающие породы, имеют отличающиеся от туфов химический состав и плотность. Поэтому результаты исследований АК американскими специалистами затруднительно экстраполировать на наш случай без дополнительных анализов.

В данной работе поставлена цель: изучить нейтронно-физические характеристики гранитов и оценить величины критических масс в системе гранит – вода – отработавшее ядерное топливо.

Предполагается, что на стадии долговременного хранения ОЯТ в результате коррозии материалов будет происходить разрушение упаковок и вынос делящихся материалов во внешнюю среду. При определенных геохимических условиях в геологической среде может происходить переотложение и накопление делящихся элементов в порах и на стенках трещин горной породы. Область, в которой аккумулируются делящиеся изотопы, будем рассматривать как активную зону природного реактора, а внешнюю область – как его отражатель.

Критическое состояние в горной породе, в которую поступают делящиеся изотопы 235U и 239Pu при делокализации материалов упаковки, зависит от ее нейтронно-физических характеристик. В простой модели, опирающейся на диффузионно-возрастное приближение к строгому уравнению переноса нейтронов (уравнение Больцмана), эффективный коэффициент размножения нейтронов среды конечных размеров k ef выражается уравнением критичности ∗:

kef = k∞ exp(-æg2 ∙ τ)/(1+ æg2 ∙ L2), где k∞ – коэффициент размножения нейтронов в бесконечной среде; τ – возраст нейтронов; L2 – квадрат длины диффузии – параметр, характеризующий утечку тепловых нейтронов; æg2 – геометрический параметр, который в критическом состоянии равен материальному параметру cреды æ2.

Для иллюстрации напомним, что в случае простейшей сферической модели

æ g 2 = π 2/ R 2, где R – эффективный радиус сферы.

Таким образом, для анализа и сопоставления различных критических систем необходимо получить значения параметров τ и L 2 – для гранита и туфа.

Для расчета параметров замедления и диффузии нейтронов используется математическая программа РИТМ, в которой уравнение переноса нейтронов в многозонной гетерогенной среде решается с помощью метода вероятностей прохождения нейтронов в многогрупповом приближении ( Наумов и др. , 1996).

Программа РИТМ была применена и в частном случае бесконечно протяженных природных сред из гранита и туфа. Исходными данными для расчета τ и L 2 является минеральный и химический состав типичных пород Мурманского геоблока ( Батиева , 1978). Результаты расчета возраста нейтронов, квадрата длины диффузии тепловых нейтронов, а также вероятности избежать поглощения ϕ при замедлении до границы с тепловой областью (0,5 эВ) для этих же типов пород представлены в табл. 1 и 2. Для расчета τ , L 2

Таблица 1. Параметры замедления и диффузии нейтронов для различных горных пород в сухом состоянии, программа РИТМ

|

Параметры |

Порода |

|||

|

Туф |

Тоналит |

Плагиогранит |

Гранодиорит |

|

|

Плотность г/см3 |

2,2 |

2,67 |

2,67 |

2,67 |

|

τ , см2 |

1007 |

693 |

683 |

697 |

|

ϕ |

0,7834 |

0,7987 |

0,8205 |

0,7971 |

|

L 2, см2 |

325 |

234 |

237 |

227 |

Таблица 2. Параметры замедления и диффузии нейтронов для влажных горных пород, программа РИТМ

Из результатов расчетов следует, что τ и L 2 слабо зависят от химического состава гранитов, распространенных на Кольском полуострове: максимальное различие для тоналитов, плагиогранитов и гранодиоритов 2-4 %. Возраст и квадрат длины диффузии для туфа выше, чем для гранитов, примерно в 1,4 раза, что объясняется различием их плотностей. Этот эффект обратно пропорционален плотности, и он будет предопределять большую утечку и большую критическую массу для систем на основе туфа, нежели в случае уран-гранитовых реакторов. Данные табл. 2 демонстрируют очень сильное влияние на нейтронно-физические параметры влагосодержания W горных пород. Переход от сухого состояния породы к влагонасыщенному вызывает снижение поглощения замедляющихся нейтронов породообразующими минералами почти в 2 раза и снижение в 1,5-2 раза величин τ и L 2 . Эти эффекты объясняются существенно более высокой замедляющей способностью водонасыщенных пород по сравнению с сухими даже при малых содержаниях воды в граните.

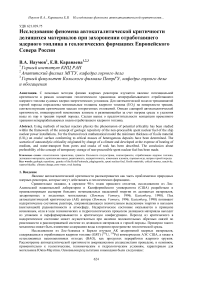

Следует обратить внимание на то, что возраст нейтронов деления влажных гранитов близок к возрасту нейтронов для графита, и физика размножающих систем на основе уран-гранита, вероятно, наиболее близка к физике уран-графитовых реакторов. Типичный спектр замедляющихся и тепловых нейтронов в среде из плагиогранита и урана представлен на рис. 1. Плагиогранит можно считать представительной разновидностью гранита, и исследования АК выполнены для этого вида гранита.

Летаргия U=ln 11 /Е, Е в МэВ

Рис. 1. Спектральное распределение плотности потока нейтронов в бесконечной гомогенной среде из плагиогранита плотностью 2,67 г/см3 при объемных источниках нейтронов деления интенсивностью 1 нейтр/(см3 ⋅ с)

Для определенности пористость n задана величиной 2,0 % объемных. Отработавшее топливо моделируется UO2 различного обогащения от 20 до 81,6 % массовых.

Задача заключается в определении концентрации 235U, которая обеспечивает некоторое превышение k ∞ над единицей, достаточное для компенсации утечки из конечной системы "гранит-уран" и критичность системы.

В табл. 3 представлены результаты расчета нейтронно-физических характеристик и параметров размножения нейтронов в среде из урана и влагонасыщенного плагиогранита при n ≅ 2,0 % объемных. Анализ данных табл. 3 позволяет отметить наиболее существенные особенности изучаемых систем:

-

1. Замедление рождающихся при делении ядер 235U нейтронов, в основном, на ядрах кислорода сопровождается поглощением нейтронов кремнием, железом, натрием, алюминием, калием и 238U и сильно снижает потенциал размножения нейтронов. Вероятность поглощения нейтронов (1- ϕ ) в изученных системах изменяется в пределах от 0,3 до 0,65 в зависимости от обогащения.

-

2. Критические размеры гипотетических природных реакторов в значительной степени зависят от площади миграции М 2, которая изменяется в зависимости от концентрации 235U от 360 до 480 см2.

-

3. Критические концентрации 235U (вторая колонка табл. 3) находятся на весьма высоком уровне значений. Так, например, при обогащении 81,6 %, характерном для ОЯТ уран-бериллиевого типа, ядерная концентрация 235U равна ~0,2∙1020 /см3, что соответствует содержанию двуокиси урана в горной породе 1,0 ⋅ 10-3 г/т. При обогащении 20 % для обеспечения критичности содержание UO 2 в горной породе должно быть ~1,0 ⋅ 10-2 г/т. Приведенные значения характеризуют гомогенную среду "уран-гранит" как богатую или очень богатую ураноносную породу и могут расцениваться как свидетельство низкой вероятности образования в низкопористых гранитах критических скоплений делящихся элементов из состава ОЯТ судовых ЯЭУ.

-

4. Параметр æ 2 (последняя колонка табл. 3) является материальным параметром среды, который приводит систему с заданной концентрацией 235U к критическому состоянию. Параметр æ 2 определен в итерационном процессе решения многогрупповых уравнений переноса нейтронов, с неявно заданной утечкой в виде æ 2 D , в котором достигается условие k ef = 1, где D – коэффициент диффузии, см. Таким образом, он является и геометрическим параметром критического реактора конечных размеров.

-

5. Данные по величинам критических масс в зависимости от обогащения топлива показывают начальные условия, при которых в горной породе типа плагиогранита может возникнуть спонтанная цепная реакция.

Таблица 3. Нейтронно-физические характеристики гомогенных сред из высокообогащенного урана и плагиогранита, программа РИТМ

Для решения этой задачи были применены две реакторные математические программы РИТМ и КРАТЕР ( Мельников и др ., 2003). Табл. 4 демонстрирует основные нейтронно-физические параметры критических природных реакторов на основе системы "UO2 – H2O – плагиогранит" при различной пористости влагонасыщенной горной породы и фиксированном шаге размещения трещин 10 см для двух значений обогащения урана из состава ОЯТ: 30 и 50 %.

Установленные зависимости геометрического параметра æ 2 g от пористости горной породы показывают характерный для реакторных решеток оптимум, в котором наблюдается и максимальное значение материального параметра, в нашем случае – при n = 7 % объемных.

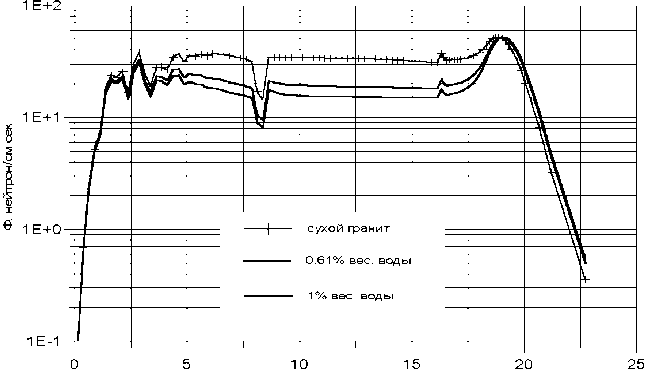

Данные табл. 4 иллюстрируют возможность достижения минимальных критических размеров реактора при фиксированных значениях пористости и обогащения или минимальной толщины слоя отложений, который соответствует критическому состоянию природного реактора (см. рис. 2). Как следует из рис. 2, диапазон толщины топливного слоя изменяется от 180 до 50 мкм для рассмотренного интервала обогащения топлива изотопом 235U от 30 до 90 % при m = 10.

Критические размеры и массы для диапазона толщины топливного слоя δ от 50 до 200 мкм были определены по упрощенной методологии, предполагающей сферическую модель реактора. Данные по критическим массам и размерам для нескольких типичных составов системы "уран-плагиогранит", охватывающих широкий диапазон обогащения топлива и толщин топливного слоя, приведены в табл. 5.

Таблица 4. Нейтронно-физические характеристики критических систем на основе UO 2 и плагиогранита, программа РИТМ

|

х = 30 %, δ = 180 мкм |

х = 50 %, δ = 100 мкм |

|||||||

|

W , % |

0,5 |

4 |

7 |

15 |

0,5 |

4 |

7 |

15 |

|

k ∞ |

1,0368 |

1,0976 |

1,0899 |

1,0332 |

1,0713 |

1,0933 |

1,0799 |

1,0154 |

|

ϕ |

0,5579 |

0,7656 |

0,8265 |

0,8927 |

0,6358 |

0,7975 |

0,8478 |

0,9040 |

|

k ∞ T |

0,6949 |

0,9219 |

0,9668 |

0,9632 |

0,7766 |

0,9392 |

0,9690 |

0,9520 |

|

L2 , см2 |

108,9 |

70,51 |

54,91 |

33,67 |

104,2 |

69,49 |

54,55 |

33,75 |

|

τ , см2 |

546,8 |

305,14 |

229,5 |

140,2 |

502,3 |

292,1 |

221,1 |

137,2 |

|

æg 2,1/м2 |

0,5833 |

2,563 |

3,252 |

2,231 |

1,197 |

2,634 |

3,005 |

1,247 |

Рис. 2. Минимальная толщина топливного слоя отложений в критическом состоянии при модуле трещиноватости горной породы, равным 10

Таблица 5. Характеристики гетерогенных природных реакторов на основе водонасыщенного гранита и двуокиси урана при температуре 280 К; программы РИТМ и КРАТЕР, сферическая геометрия

|

Пористость горной породы, % |

Модуль трещиноватости |

Толщина отражателя из гранита, см |

Толщина слоя UO 2 , мкм |

Обогащение урана изотопом 235 U, % |

Критический радиус активной зоны, см |

Критическая масса 235U, кг |

|

10 |

10 |

100 |

180 |

30 |

160 |

196 |

|

10 |

10 |

100 |

200 |

30 |

124 |

102 |

|

15 |

10 |

100 |

180 |

30 |

183 |

293 |

|

7 |

10 |

100 |

100 |

50 |

166 |

169 |

|

7 |

10 |

100 |

55 |

85 |

178 |

193 |

|

7 |

12 |

100 |

55 |

85 |

116 |

64,5 |

|

10 |

10 |

100 |

55 |

85 |

200 |

330 |

Как следует из табл. 5, критический размер изменяется от минимального R кр = 116 см при обогащении 85 %, толщине топливного слоя 55 мкм, m = 12 до максимального значения Rкр = 200 см при минимальном значении m , равным 10. Соответствующие этим размерам критические массы равны ~ 65 и 330 кг 235U. Выполненные расчетные исследования выявили сильную зависимость критической массы не только от трещиноватости, но и от толщины топливного слоя, влагосодержания и пористости влажной породы. Так при x = 30 % и n = 10 % изменение δ от 180 до 200 мкм снижает критическую массу от 193 до 102 кг (см. первые строки табл. 5). Особо следует отметить влияние W . Например, при снижении пористости, заполненной водой, с 15 до 10 % материальный параметр увеличивается примерно в 2 раза, а критический размер более чем в 1,5 раза (см. последнюю строку табл. 5). Это также видно на примере сопоставления критических масс для системы с x = 85 %. При n = 10 % критическая масса равна 330 кг, при n = 7 % – 193 кг. В системах с большой пористостью вода является в большей степени поглотителем, нежели замедлителем нейтронов.

Установленные значения критической массы природных реакторов (от 65 до 330 кг) значительно меньше, чем полное содержание делящихся изотопов в неперерабатываемом и дефектном ОЯТ (~ 2500 кг), и это соотношение подтверждает актуальность изучения явления АК. Однако показанная принципиальная возможность достижения критического состояния в системе "гранит – обогащенный уран" является необходимым, но не достаточным условием АК. Как отмечалось ранее, дополнительно необходимы механизмы положительной обратной связи реактивности с физическими параметрами среды. Наиболее естественным таким механизмом может быть изменение влагосодержания или плотности воды в трещинах и порах горной породы в результате изменения температуры подземной воды и геологической среды в целом. Причиной может быть потепление климата.

5. Описание сценария автокаталитической критичности

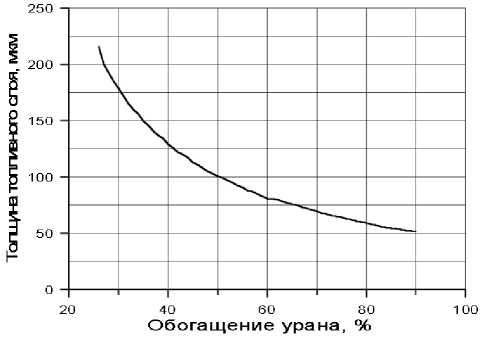

Для объяснения возможного сценария АК был рассмотрен случай гетерогенных отложений двуокиси урана на поверхности трещин в водонасыщенной горной породе с n = 15 %. При апертуре трещин 760 мкм, толщине слоя UO2 ( x = 30 %) 180 мкм и температуре 280 К сферический реактор радиусом 183 см находится в критическом состоянии (см. табл. 5). Для этого реактора было определено влияние удаления воды из порового пространства и трещин породы на эффективный коэффициент размножения нейтронов (см. рис. 3).

Дополнительно были определены параметры нейтронной кинетики: эффективная доля запаздывающих нейтронов β e f = 0,00658 и среднее время жизни мгновенных нейтронов lo = 1,9∙10-4 с, необходимые для пояснения динамики реактора. Динамику k ef , представленную на рис. 3, можно рассматривать как характеристику природного процесса осушения критической системы, следующего за периодом влагонасыщенного состояния геологической среды, в условиях которого произошло отложение топлива. Рис. 3 показывает рост k ef от 1 до 1,057 по мере снижения W от 100 до 45 %. Освобождающаяся в этом процессе реактивность ρ = ( k ef - 1) / k ef = 0,054, что в 8 раз выше β ef . В этом интервале влагосодержания система находится в надкритическом состоянии.

Развивающаяся в процессе деления ядер 235U мощность Р и плотность потока нейтронов (ППН) Ф в надкритическом состоянии изменяются по экспоненциальному закону

Р = Рo ехр(t /T), Ф = Фo ехр(t/T) и 1/T = (ρ - βef) / lo, где t – время, Т – период, Рo и Фo – начальные мощность и ППН, соответственно; ρ – реактивность, βef – эффективная доля запаздывающих нейтронов, lo – среднее время жизни запаздывающих нейтронов.

В горной породе всегда имеются источники нейтронов за счет спонтанного деления естественнорадиоактивных изотопов (238U, 234U). В нашем случае при рассмотрении рассеяния в природной среде делящихся материалов следует учитывать наличие α - активных ядер, таких как 240Pu и 242Pu, которые вызывают появление нейтронов при спонтанных делениях, а также в ( α , n ) реакциях на ядрах атомов, входящих в состав гранита 23Na, 25Mg, 27Al и др. По нашим оценкам, мощность источников нейтронов составляет примерно 1 нейтр/(cм3∙с), что обуславливает ППН ~ 5 ∙ 102 нейтр/(cм2∙с), см. рис. 1, и это значение дает минимальную величину Ф o .

В начальный период осушения горной породы ke f увеличивается слабо, а период нарастания потока значителен. Например, при ke f = 1,001 период, зависящий не только от величины реактивности, но и времени жизни предшественников запаздывающих нейтронов, составляет ~ 100 с ( Вейнберг , 1961). При таком темпе нарастания ППН за время порядка часа удельная мощность достигнет уровня энергетического реактора (Ф ~ 1015 нейтр/см2∙с), и начнется нагревание топливного слоя и окружающей его горной породы. На этой стадии реактивность будет расти за счет положительного температурного эффекта, см. табл. 6.

Рис. 3. Динамика k ef гетерогенной системы UO 2 ( х = 30 %) + плагиогранит (с n = 15 % объемных) в зависимости от относительного содержания воды в породе

Таблица 6. Температурная зависимость k ef для сферического реактора с радиусом активной зоны 183 см, δ = 180 мкм, х = 30 %, n = 15 % и W = 100 %

|

Температура топлива, К |

Температура горной породы, К |

||||

|

280 |

373 |

573 |

1000 |

2000 |

|

|

280 |

1,00 |

- |

- |

- |

- |

|

373 |

- |

1,0057 |

- |

- |

- |

|

573 |

- |

- |

1,0128 |

- |

- |

|

1000 |

- |

- |

- |

1,0146 |

- |

|

2000 |

- |

- |

- |

- |

1,0050 |

При нагреве среды до 373 К освобождается реактивность 0,0057, а изменение плотности воды в этом интервале температуры увеличивает реактивность до 0,0093 ∗ , т.е. выше величины β ef , и система переходит в состояние спонтанной цепной реакции (СЦР) на мгновенных нейтронах с коротким периодом l o / ( ρ - β ef ) < 0,07 с. В дальнейшем освобождается реактивность от удаления воды из порового пространства породы ~ 0,05 (7,6 β ef ), см. рис. 3, и температурного эффекта реактивности 0,009 (1,4 β ef ), рост которой продолжается в интервале температуры среды от 373 до 1000 К, см. табл. 6.

Через время порядка менее 0,1 с цепную реакцию прекращают процессы разрушения и расширения системы, отрицательный температурный эффект при достижении температуры среды 1000 К и удалении воды из горной породы в интервале W < 45 %.

При освобождении на стадии энергетического режима всей положительной реактивности 0,059 (9 β ef ) может выделиться значительная энергия. Нижний уровень ее величины может быть оценен по величине энергии абляции ε горной породы, заключенной в объеме активной зоны. Принимая ε = 2 МДж/кг ( Schneider, Diederiche , 1981) и радиус сферической активной зоны R = 1,83 м, получаем для величины энергии значение 140 ГДж.

В заключение отметим, что в представленной работе авторами не рассматривалась задача образования отложений на поверхности трещин в слаботрещиноватых гранитах по геохимическим условиям среды.

6. Выводы

Результаты исследования феномена автокаталитической критичности делящихся материалов в системе подземного хранилища ОЯТ применительно к гранитам, как вмещающей породе, позволили сформулировать следующие выводы:

-

- на основе применения теоретических методов нейтронной физики впервые установлены параметры замедления нейтронов деления и параметры диффузии тепловых нейтронов для типичных пород Кольского полуострова;

-

- с помощью методов реакторной физики определены критические параметры гипотетических природных реакторов для физического аналога низкопористых и слаботрещиноватых горных пород;

-

- на основе анализа температурных эффектов реактивности, эффектов от изменения влагосодержания горной породы количественно описан потенциальный механизм автокаталитической критичности;

∗ Программа РИТМ прогнозирует рост реактивности с производной d ρ / dt = 0,0001 К-1.

-

- результаты изучения явления потенциальной автокаталитической критичности поддерживают концепцию долговременного хранения ОЯТ судовых ЯЭУ с последующей его переработкой, но не концепцию могильника.