Исследование физико-механических свойств фуражного зерна, обработанного методом микронизации

Автор: Мамедов Натиг Ханкиши

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Максимальное использование новых энергосберегающих технологий и механизмов - это один из путей повышения эффективности животноводства. Известно, что значительная часть (до 40%) даже подготовленного к скармливанию зерна не усваивается организмом животного и выводится с экскрементами. И уже совсем неотрадная картина наблюдается у молодняка сельскохозяйственных животных и птицы. У них желудок работает очень плохо, и корм переваривается и усваивается в пределах 20%. В связи с этим особую значимость приобретают различные способы подготовки зерна к скармливанию: измельчение, гранулирование, пропаривание, плющение, химическая обработка, экструдирование, микронизация. Дробление и размол - наиболее дешевые способы увеличения перевариваемости зерна, но КПД при этом невысок. Широкое распространение получило гранулирование комбикормов, в результате чего уменьшаются потери корма, облегчается транспортировка и механизация раздачи, улучшаются физические и вкусовые качества рациона. При гранулировании корма под действием механических и гидротермических процессов происходят биохимические изменения, повышающие его питательность и усвояемость на 10%. Гранулированный корм способствует усиленной работе желез переднего отдела пищеварительного тракта - слюнных и желудочных; наблюдается изменение в кислотном режиме желудочного содержимого, особенно в начальный период скармливания гранул; благоприятно действует на кишечное пищеварение. Установлено, что при подводе теплоты к обрабатываемому материалу снизу от греющей поверхности желоба и сверху - от источника инфракрасного излучения - температура внутри зерновки составляет 180 °С и давление 10 атм. При такой температуре достигается наилучший эффект дезинсекции, полученный кормовой материал становится благоприятным для пищеварения, снижается его механическая прочность.

Фуражное зерно, животноводство, микронизация, комбикорм, термообработка

Короткий адрес: https://sciup.org/14121053

IDR: 14121053 | УДК: 631.363 | DOI: 10.33619/2414-2948/69/13

Текст научной статьи Исследование физико-механических свойств фуражного зерна, обработанного методом микронизации

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.363

Корм для животных и птиц должен быть вкусным, питательным и легко усваиваемым. Они не должны содержать добавок, которые вредны для здоровья животных и могут отрицательно повлиять на продукцию животноводства [3, 4]. Другим животным, за исключением лошадей и птиц, редко дают цельнозерновые продукты [6]. Цельное зерно (особенно зерно с твердым покрытием) трудно достать животным. Таким образом, есть разные способы подготовки зерен для кормления, чтобы улучшить их питание, вкус, пищеварение и усвоение питательных веществ.

Комбикормовая промышленность в нашей стране производит корма для всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Однако эти корма, производимые в стране, часто не достигают желаемого уровня по сравнению с развитыми странами с точки зрения объема, разнообразия и качества.

Организм сельскохозяйственных животных превращает в продукты только 15 ... 25% энергии, получаемой с кормами. 25 ... 35% всей энергии тратится на физиологические потребности, остальная часть выводится через кишечник без использования [1, 5, 6].

Целью подготовки зерна к кормлению является уменьшение потерь энергии корма, получаемого за счет повышения питательной ценности, переваривания и усвоения животными [7, 9, 12]. Специальное приготовление кормов предотвращает болезни животных, исключает вредное воздействие некоторых кормов на продукт [1, 8, 9, 10].

Развитие кормов расширяет использование в кормовом балансе различных кормовых смесей, в том числе сельскохозяйственных отходов, незначительных компонентов грубых кормов, отходов пищевой промышленности и предприятий общественного питания [2, 3]. Кормовые смеси поедаются животными целиком и с аппетитом. В результате продуктивность животных увеличивается на 8 ... 10%, расход корма на единицу продукции снижается на 15 ... 20%. Это позволяет сэкономить на фуражном зерне для получения крепких комбикормов.

Из вышесказанного ясно, что перед кормлением корм нужно правильно приготовить. Существуют следующие различные способы приготовления кормов для кормления: механическая, химическая, биологическая и термическая обработка [3, 5, 11, 13, 14].

В свою очередь, механический способ послеуборочной обработки зерна — очистка, дробление, измельчение, просеивание, прессование [1], существуют операции [5, 6, 9, 12, 14]. Термическая обработка включает сушку, тушение, запекание, выпечку, экструзию и микронизацию. Метод химической обработки включает гидролиз, известкование, консервирование, обработку щелочами, кислотами и аммонием. В биологическом методе используются такие процессы, как силос, ферментация, удобрение и проращивание.

Механическое приготовление кормов чаще встречается на небольших фермах и в цехах по приготовлению комбикормов, а также на крупных комплексах [2, 4, 11, 13].

Химический метод применяется редко из-за сложной операции, сложности хранения, требует наличия действующих веществ.

Самый распространенный биологический метод — силос. Самый большой недостаток этого метода — необходимость строить большие траншеи или башни.

Одним из способов снижения доли зерна в приготовлении комбикорма является повышение его кормовой ценности. Для увеличения кормовой ценности в фуражном зерне их подвергают различным способам термообработки [3, 14]. Его положительные эффекты проявляются в усилении переваривания крахмала, изменении белкового комплекса зерна, инактивации ингибиторов пищеварительного тракта, пастеризации (снижение уровня грибковой флоры на 99,5%), образовании ароматических веществ, улучшающих вкусовые качества. зерно и, в конечном итоге, корм для животных.

Цель и задачи исследования: обосновать конструктивные и рабочие параметры с целью повышения эффективности рабочей зоны микронайзера, а также физико-механические свойства фуражного зерна методом микронизации.

Результаты исследования и обсуждение

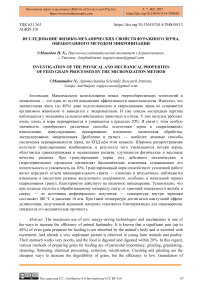

На основании значений, полученных в результате исследования, график изменения объема зерна (γ) в зависимости от влажности приведен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость фуражного зерна от влажности: 1 — пшеница; 2 — ячмень; 3 — рожь

Анализ полученных зависимостей показывает, что с увеличением влажности зерна насыпная плотность уменьшается. Самая маленькая масса — ржи, самая большая — у пшеницы. При изменении влажности пшеницы с 10% до 18% весовой объем уменьшился с 794,2 до 743,8 кг/м3. При таком же увеличении влажности у ячменя объем уменьшился по весу с 710,6 до 690,2 кг/м3, а у ржи на 515,4 до 492,5 кг/м3. Это уменьшение объема зерна происходит из-за увеличения объема при увлажнении.

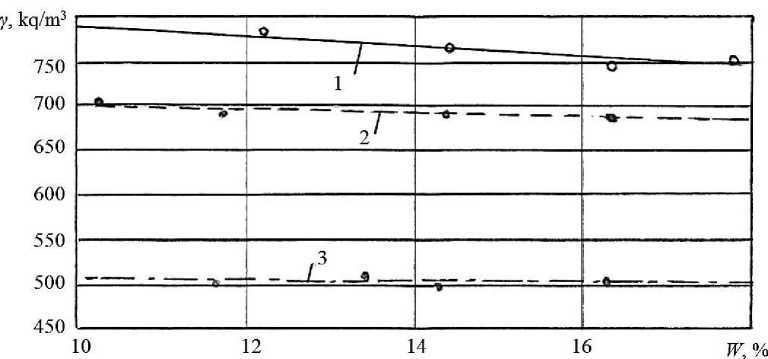

По результатам исследования был построен график изменения естественного угла наклона (α т.м. ) в зависимости от температуры зерен (Рисунок 2).

Анализ полученных зависимостей показывает, что с увеличением температуры зерен уменьшается их естественный угол наклона. Объясняется это тем, что коэффициент внутреннего трения зерна уменьшается из-за влияния температуры. При повышении температуры от 20 до 180 °С естественный угол наклона пшеницы составляет от 33,4 до 23,7 градусов, ячменя и ржи от 30,7 до 22,5 градусов соответственно; Он падает с 30,2 до 24 градусов.

Рисунок 2. Изменение естественного угла наклона корпуса в зависимости от температуры: 1 — пшеница; 2 — ячмень; 3 — рожь

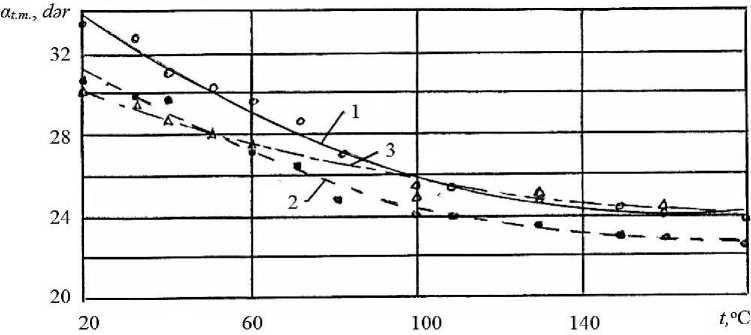

На основе натуральных значений был построен график коэффициента текучести (λ) зерен в зависимости от их влажности (Рисунок 3).

Рисунок 3. Зависимость коэффициента текучести зерна от влажности: 1 — пшеница; 2 — ячмень; 3 — рожь

Анализ полученных значений показывает, что с увеличением влажности увеличиваются и коэффициенты текучести зерна. Это связано с тем, что с увеличением влажности уменьшается коэффициент внутреннего трения зерен. У ржи самая низкая скорость потока. Это связано с геометрическими размерами ее зерен, особенно длиной и состоянием поверхности. Также представляется, что с увеличением содержания влаги коэффициент текучести у ржи увеличивается меньше, чем у пшеницы и ячменя.

При увеличении влажности с 10% до 18% коэффициент текучести пшеницы увеличивается с 0,73 до 0,97, ячменя — с 0,85 до 0,98, ржи — с 0,54 до 0,62.

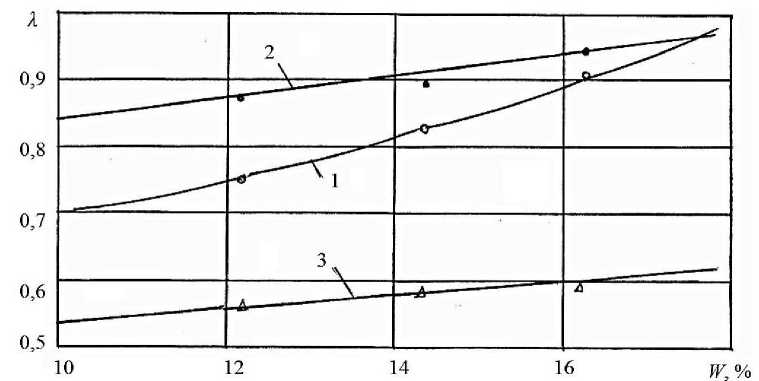

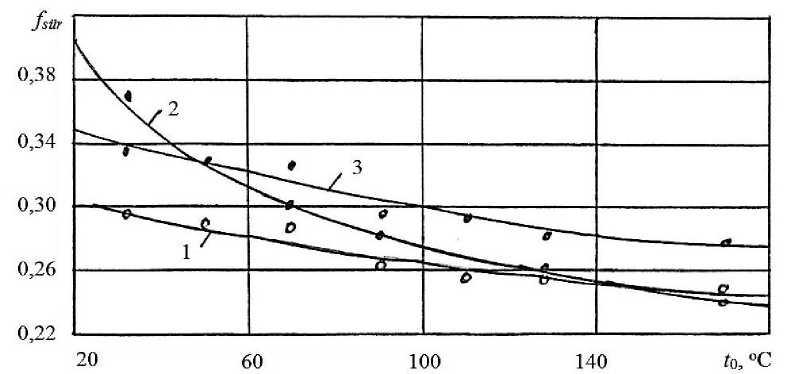

На основании полученных в результате исследования значений была построена температурная зависимость коэффициента трения зерен о поверхность металла (Рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение коэффициентов трения кормовых зерен в зависимости от температуры на стальной поверхности: 1 — пшеница; 2 — ячмень; 3 — рожь

При изменении температуры с

20 до 180°С на металлической пластине (нержавеющая сталь 12х189хН10Т ГОСТ 5949-75) коэффициент трения пшеницы снижается с 0,296 до 0,246, ячменя с 0,343 до 0,275, ржи с 0,404 до 0,247.

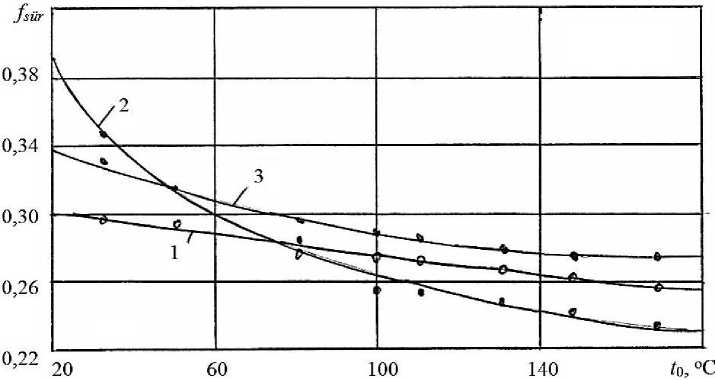

На основе экспериментальных значений также были построены графики зависимости коэффициентов трения зерен о поверхность кварцевого стекла от температуры (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменение коэффициентов трения кормовых зерен в зависимости от температуры на поверхности кварцевого стекла: 1 — пшеница; 2 — ячмень; 3 — рожь

Анализ графической зависимости показывает, что при повышении температуры от 20 до 180 °C коэффициент трения пшеницы по кварцевому стеклу снижается с 0,296 до 0,253, ячменя с 0,334 до 0,271 и ржи с 0,401 до 0,234.

Заключение

Было обнаружено, что эффективность микронайзера зависит от радиуса внутреннего цилиндра, его длины, мощности инфракрасной лампы и времени между корпусом и внутренним цилиндром (кварцевым стеклом) и отражателем-покрытием.

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что при правильном выборе плотности потока пучка и времени обработки зерна достигается значительное отделение влаги от оболочки зерна и снижение влажности сердцевины.

Список литературы Исследование физико-механических свойств фуражного зерна, обработанного методом микронизации

- Hacifaziloglu H. Ogutmu teknolojileri. istanbul: istanbul Universitesi Muhendislik Fakultesi, 2016.

- Джемисон Д. Э. Физика и техника инфракрасного излучения. М.: Наука, 2012. 646 с.

- Драгайцев В. И. Методика экономической оценки технологий и машин в сельском хозяйстве. М.: ВНИИЭСХ, 2010. 147 с.

- Егоров Г. А. Технологические свойства зерна. М.: Агропромиздат, 2011. 334 с.

- Елкин Н., Стребков В., Кирдяшкин В. Инфракрасная техника обработки зерна // Комбикорма. 2006. №4. С. 12-13.

- Емцев В. Т., Мишустин Е. П. Общая микробиология. М.: Юрайт, 2017. 253 с.

- Епифанцев Д. А. Технология подготовки фуражного зерна к плющению с использованием универсального гравитационного сепаратора. Рязань, 2012. 139 с.

- Зверев С. В., Тюрев Е. П. ИК-излучение при переработке фуражного зерна // Комбикормовая промышленность. 1994. №6. С. 9-11.

- Зверев С. В., Тюрев Е. П. Высокотемпературная микронизация зерна // Обзорная информация. Серия: Мукомольнокрупяная промышленность. М.: ЦНИИТЭИ хлебпродинформ, 1996. 50 с.

- Зверев С. В. Моделирование процесса ИК нагрева зерна // Хранение и переработка сельхозпродукции. 2005. №11. С. 15-17.

- Beauchemin K. A., McGinn S. M. Methane emissions from feedlot cattle fed barley or corn diets // Journal of animal science. 2005. V. 83. №3. P. 653-661. https://doi.org/10.2527/2005.833653x

- Bjorck I., Liljeberg H., Ostman E. Low glycaemic-index foods // British Journal of Nutrition. 2000. V. 83. №S1. P. S149-S155. https://doi.org/10.1017/S0007114500001094

- Corona L., Rodriguez S., Ware R. A., Zinn R. A. Comparative effects of whole, ground, dry-rolled, and steam-flaked corn on digestion and growth performance in feedlot cattle // The Professional Animal Scientist. 2005. V. 21. №3. P. 200-206. https://doi.org/10.15232/S1080-7446(15)31203-1

- Fedele V., Claps S., Rubino R., Calandrelli M., Pilla A. M. Effect of free-choice and traditional feeding systems on goat feeding behavior and intake // Livestock Production Science. 2002. V. 74. №1. P. 19-31. https://doi.org/10.1016/S0301-6226(01)00285-8