Исследование функции равновесия методом видеостабилометрии у пациентов с атаксией

Автор: Мареев О.В., Шоломов И.И., Горожанкин А.В., Монахова О.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Отоларингология

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка состояния функции равновесия при различных заболеваниях. Материал и методы. Методом видеостабилометрии обследованы 82 пациента, разделенных на следующие группы: больные болезнью Меньера, рассеянным склерозом, хронической ишемией головного мозга; лица без патологии функции равновесия, составившие группу сравнения. Результаты. Проведена статистическая обработка данных видеостабилометрии, выявлены достоверные различия между стабилометрическими показателями пациентов с расстройством равновесия и группы сравнения. Заключение. Видеостабилометрия может применяться в качестве объективного метода исследования функции равновесия для выявления патологии различного генеза.

Атаксия, видеостабилометрия, статокинезиограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/14917697

IDR: 14917697

Текст научной статьи Исследование функции равновесия методом видеостабилометрии у пациентов с атаксией

1Введение. Головокружение является вторым по частоте симптомом после головной боли [1], который встречается не только в практике неврологов и оториноларингологов, но и врачей других специальностей. Распространенность головокружения достигает 30% в популяции [2]. Проблема нарушения равновесия имеет социальную значимость, поскольку вестибулярная дисфункция может приводить к ухудшению качества жизни пациентов, ограничению их профессиональной деятельности, а также быть причиной временной или стойкой нетрудоспособности и инвалидности [3].

В течение последних 30 лет активно развивается постурология — медицинское направление, за нимающееся изучением расстройств равновесия

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Пугачева Е. И., 54/62, кв. 94.

Тел.: 89083750052.

человека в вертикальном положении. Постурология как наука появилась благодаря изобретению различных конструкций стабилометрических платформ — устройств, позволяющих регистрировать проекцию общего центра массы тела человека на платформе и его перемещения во времени [4]. В современных условиях обработка сигнала производится на компьютере, поэтому метод носит название «компьютерной стабилометрии» [5]. Стабилометрическое исследование является наиболее точным методом оценки баланса тела [6] и находит широкое применение при оценке функции равновесия в оториноларингологии, неврологии, спортивной медицине. Актуальной является необходимость дальнейшего совершенствования методов регистрации и анализа равновесия человека в вертикальной позе как одного из наиболее ценных диагностических параметров определения нарушений функции равновесия.

Цель : изучение возможности использования метода видеостабилометрии для диагностики состояния системы поддержания равновесия у пациентов с атаксией.

Материал и методы. Проводилась оценка расстройств равновесия у пациентов с болезнью Меньера, хронической ишемией головного мозга (ХИГМ), рассеянным склерозом (РС). Нами обследованы 82 человека в возрасте от 22 до 70 лет. В группу из 61 человека вошли больные с атаксией, которые предъявляли жалобы на головокружение, ощущение неустойчивости и шаткость при ходьбе. Из них 22 человека — пациенты с болезнью Меньера (36,1 %); 22 человека с ХИГМ (36,1%); 17 больных с РС (27,8%).

В группу с болезнью Меньера вошли 22 человека в возрасте от 30 до 52 лет (средний возраст 41,7±2,7 года), среди них 9 мужчин (41%) и 13 женщин (59%). Группу пациентов с ХИГМ составили 22 человека в возрасте от 50 до 70 лет (средний возраст 60,2±2,1 года), среди них 7 мужчин (32%) и 15 женщин (68%). Группу пациентов с РС составили 17 человек в возрасте от 28 до 47 лет (средний возраст 36,9±2,5 года), среди них 5 мужчин (29%) и 12 женщин (71%). Все пациенты с РС имели цереброспинальную форму заболевания. Критерии исключения: эпизоды острого нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, тяжелая соматическая патология, выраженные когнитивные нарушения или депрессия, наличие и степень головокружения, которые могут помешать объективной оценке.

Контрольную группу составили 21 человек (10 мужчин, 11 женщин), которые не имели расстройств равновесия, патологии ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной систем. Нами были обследованы практически здоровые лица в возрасте от 22 до 30 лет.

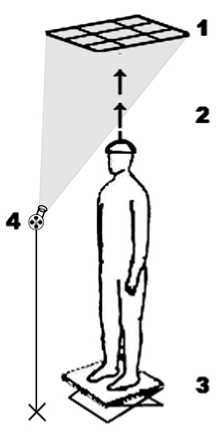

Проводилась оценка жалоб, данных анамнеза, осмотр ЛОР-органов и оценка неврологического статуса с использованием традиционных методов. Для оценки состояния равновесия применялся новый метод, разработанный на кафедре оториноларингологии СГМУ, — видеостабилометрия. Нами был спроектирован и изготовлен программно-аппаратный комплекс, состоящий из видеостабилографа и программного обеспечения для обработки полученных видеосигналов. Видеостабилограф включает в себя источник лазерного излучения, закрепленный на голове пациента, темный градуированный планшет и видеокамеру. Для проведения динамических стаби-

Рис. 1. Видеостабилограф: 1 — градуированный планшет;

2 — «шлем» с источником лазерного излучения на обследуемом; 3 — платформа, изменяющая угол наклона; 4 — видеокамера лометрических тестов используется платформа, меняющая угол наклона (рис. 1).

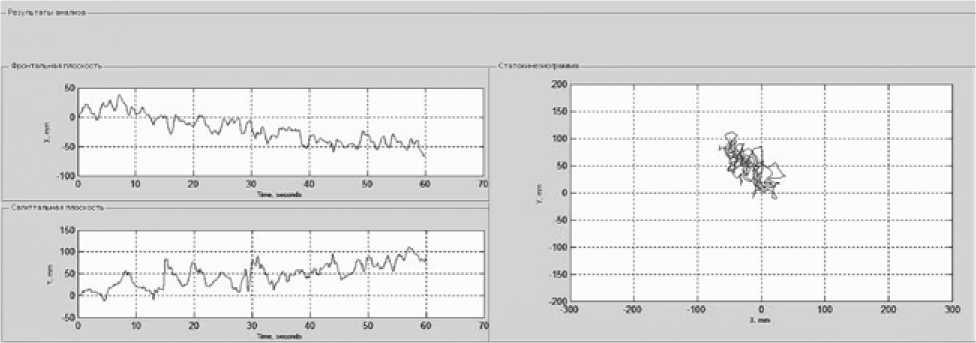

Посланный источником лазерного излучения луч проецируется на градуированный планшет, закрепленный над областью постановки пациента. Движение лазерной метки (ЛМ) на планшете фиксируется видеокамерой как последовательность кадров (изображений). Последовательность кадров преобразуется в цифровую форму с целью извлечения из нее информации о траектории движения ЛМ на планшете — статокинезиограммы , для чего разработано специализированное программное обеспечение, алгоритм работы которого подробно изложен нами ранее [7]. Статокинезиограмма раскладывалась на две составляющие: 1) колебания во фронтальной плоскости — стабилограмма Х и 2) колебания в сагиттальной плоскости — стабилограмма Υ (рис. 2).

При выполнении видеостабилометрического исследования пациент принимал вертикальное положение, ноги устанавливались согласно европейской традиции (пятки вместе, носки разведены на угол 30°). Исключались любые произвольные движения пациента, а также разговор, изменение направления взгляда. Проводилось исследование основной стойки

Рис. 2. Стабилограммы (слева) и статокинезиограмма (справа) пациента с рассеянным склерозом

с открытыми и закрытыми глазами. При каждой пробе регистрация видеостабилограммы длилась 60 с.

В программном комплексе были реализованы функциональные возможности анализа цифровых статокинезиограмм и стабилограмм. В анализ данных видеостабилографа нами включены следующие методы [6]:

-

1) расчет средних значений абсцисс и ординат ЛМ на оси координат статокинезиограммы x̅ , у̅ ;

-

2) расчет площади статокинезиограммы осуществляется как вычисление площади доверительного эллипса, содержащего 90% дискретных положений ЛМ P 9o% ;

-

3) расчет отношения длины статокинезиограммы к площади LFS;

-

4) расчет коэффициента Ромберга Romb ;

-

5) Фурье-анализ стабилограмм;

-

6) расчет нормализованной амплитуды на частоте 0.2 Гц ANØ2 .

Расчет средних значений абсцисс и ординат дискретных положений ЛМ на оси координат статокине-зиограммы (абсолютного положения ЛМ) осуществляется по формуле среднего арифметического.

Площадь доверительного эллипса, который содержит 90% дискретных положений ЛМ, является более строгой статистической мерой разброса этих положений [4]. Методика расчета будет основываться на сортировке массивов значений положений ЛМ по возрастанию и исключения 10% измерений от максимального значения (в проекциях на оси). Среди оставшихся значений максимальные обозначаются как Rx и Ry . Соответственно значения 2 Rx и 2 Ry — это величины большой и малой осей доверительного эллипса. По этим значениям легко построить доверительный эллипс и вычислить его площадь по формуле:

S=π⋅R ⋅R .

xy

Путь, пройденный ЛМ за время регистрации, называется длиной статокинезиограммы . Внутри одной и той же площади путь, пройденный ЛМ, может быть более или менее длинным. Таким образом, имеет смысл изучать не длину статокинезиограммы, а длину на единицу площади. Задача расчета отношения длины статокинезиограммы к площади доверительного эллипса требует знания длины статокинезиограм-мы, которая вычисляется с использованием формулы длины отрезка по координатам точек, ограничивающих отрезок. Вычисляется сумма длин отрезков, соединяющих дискретные положения ЛМ.

Коэффициент Ромберга отражает роль зрения в процессе поддержания равновесия. Расчет коэффициента Ромберга осуществляется по следующему алгоритму: вычисляются площади доверительных эллипсов по дискретным положениям ЛМ одного пациента при двух вариантах обследования (с открытыми SГО и закрытыми глазами SГЗ ). Коэффициент Ромберга — это отношение SГЗ к SГО , выраженное в процентах.

Стабилограмма — колебания различной частоты и амплитуды, которые происходят в определенном промежутке времени. Используя преобразование Фурье, можно выделить частоты различных колебаний и найти амплитуды этих колебаний, построив амплитудно-частотную характеристику стабилограм-мы. Таким образом, анализ Фурье позволяет выделить амплитуду постуральных колебаний согласно их частотам. Колебания ЛМ довольно хорошо представлены колебаниями в полосе частот 0–0,5 Гц, и опыт показывает, что только они хорошо поддаются контролю со стороны пациента. При этом в полосе частот 0,5–1,5 Гц колебания ЛМ, которые отражают сокращение мышц, позволяющих восстановить равновесие, имеют случайный характер [6]. Поскольку колебания здорового человека можно разделить на три основные компоненты [5], Фурье-анализ фронтальных стабилограмм заключается в поиске максимальной частотной составляющей в трех частотных интервалах: (0,30-0,45) Гц — F0Т 0,45, (0,45-0,60)

Гц — F0^45-0,6, (0,75-0,90) Гц — F0m75-o,9. Фурье-анализ сагиттальных стабилограмм заключается в поиске максимальной частотной составляющей в трех частотных интервалах: (0,30-0,45) Гц — Fо™з-о,45,

(0,60-0,75) Гц — F 0Zo,75 , (1,05-1,20) Гц — F im0l-i,2 .

По ходу стабилометрической записи пациент может намеренно изменить некоторые ее параметры; например, повлиять на координаты дискретных положений ЛМ. Но намеренно изменить амплитуду своих постуральных колебаний в зависимости от их частоты (например, сделать так, чтобы постуральные колебания на частоте 0.3 Гц стали в некоторое количество раз больше постуральных колебаний на частоте 0.1 Гц) он не может. Это придает особое значение данным спектрального анализа, которые позволяют сравнить величину постуральных колебаний на разных частотах. Таким образом, необходимо соотношение, которое с помощью преобразования Фурье устанавливает соотношение между амплитудами колебаний различных частот или диапазонов частот. Так как это соотношение не зависит от номинальных величин амплитуд, то оно составляет нормализованную величину. По данным П. М. Гаже [6], имеет значение вычисление процентного соотношение амплитуд колебаний тела человека, разделенных выше или ниже по частоте, ритмом дыхания. Этот параметр носит название нормализованной амплитуды на частоте 0,2 Гц — ANØ2. Расчет нормализованной амплитуды на частоте 0,2 Гц выполняется по следу- ющему сценарию: вычисляются средние амплитуды А016–024, А004–014, А026–06 по трем интервалам частот (0,,16–, 0,24), Гц,, (0,0,4–0,,14) Гц, (0,26–0,6) Гц. Нормализованная амплитуда вычисляется по формуле

AN02 =

A 0,16-0,24 $ 100% A 0,04-0,14 + A 0,26-0,6

Данный параметр рассчитывается для обоих направлений движения ЛМ.

Полученные результаты подвергались статистической обработке в программной среде Matlab R2010а с использованием пакета расширений Statistic Toolbox на персональном компьютере Intel Сore 2 Duo 2.33GHz. Производилось вычисление средних значений показателей видеостабилометрии для каждой группы больных и контрольной группы, и оценивалась предельная ошибка выборки для среднего с учетом коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 95% (p=0,05), которая позволяет определить доверительные интервалы оценки истинного значения среднего. При сравнении средних показателей различных групп разница считалась достоверной при p<0,05.

Результаты. В табл. 1 представлены результаты статистической обработки данных видеостабиломе-трии для пациентов различных групп.

Средние значения абсцисс x̅ , и ординат у̅ ЛМ на оси координат статокинезиограммы в пробах с от-

Таблица 1

Статистические характеристики данных видеостабилометрии для пациентов различных групп

|

Проба |

Группа |

x̅ , мм |

у̅ , мм |

P 90%, мм2 |

LES -Умм |

Romb , % |

|

s £ 2 z го О О |

Болезнь Меньера |

— 9±2,9 |

— 8±1,7 |

6145±809 |

0,178±0,015 |

175±28 |

|

Рассеянный склероз |

— 12,8±3,2 |

— 19,1±2,9 |

11986±1045 |

0,236±0,024 |

356±23 |

|

|

ХИГМ |

— 10,2 ±2,9 |

6,8±2,7 |

7782±1006 |

0,186±0,014 |

321±14 |

|

|

Контрольная группа |

— 4,1±4,5 |

0,2±4,7 |

3356±322 |

0,27±0,03 |

276±25 |

|

|

Z 05 го Б О |

Болезнь Меньера |

21,6±5,3 |

8,8±8,9 |

10973±1843 |

0,29±0,035 |

- |

|

Рассеянный склероз |

— 2,9±4,3 |

— 18,9±7,1 |

15491±1612 |

0,26±0,043 |

- |

|

|

ХИГМ |

10,8±6,4 |

5,9±7,6 |

14610±1051 |

0,12±0,016 |

- |

|

|

Контрольная группа |

0,9±4,9 |

— 15,2 ±10,3 |

8148±1486 |

0,22±0,028 |

- |

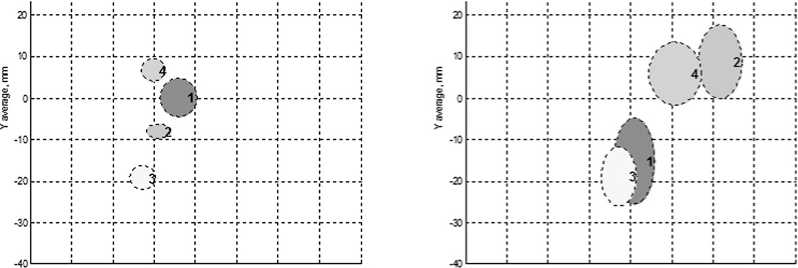

крытыми глазами имеют меньший разброс, чем в пробах с закрытыми глазами. На рис. 3 представлены графические результаты статистической обработки, полученные по данным столбцов x̅ , мм и у̅ , мм (см. табл. 1) с вероятностью p=0,05.

Средние значения абсцисс x̅ и ординат у̅ ЛМ не анализировались авторами в отрыве друг от друга, поскольку полученные с помощью видеостабило-графа данные являются двумерными.

Области оценок средних положений ЛМ в пробах с открытыми глазами являются непересекающими-ся множествами, причем область, соответствующая контрольной группе, расположена практически в начале координат осей статокинезиограммы. Это означает, что в контрольной группе имело место наименьшее отклонение от абсолютной оси равновесия, в то время как в других группах это отклонение более значительное (самое наибольшее в группе с РС) и, что примечательно, имеет строгую направленность и группировку для каждой из групп. В пробах с закрытыми глазами наблюдается иная картина: области оценок средних положений ЛМ пересекаются, смещены преимущественно в двух направлениях (соответствующие норме и РС в одном направлении, болезни Меньера и ХИГМ — в другом).

Из табл. 1 видно, что величина разброса площади статокинезиограммы наибольшее значение имеет в группе с РС (в пробе с открытыми глазами 11986±1045 мм2, с закрытыми глазами 15491±1612 мм2). Меньшее значение данного показателя отмечается в группе с болезнью Меньера (6145±809 мм2 в пробе с открытыми глазами, 10973±1843 мм2 в пробе с закрытыми глазами). Величина разброса площади статокинезиограммы в пробах как с открытыми, так и закрытыми глазами во всех группах превышает эти показатели в контрольной группе (3356±322 мм2). В пробах с открытыми глазами различия между группами характеризуются следующей статистической достоверностью: результаты, полученные в группах с болезнью Меньера и ХИГМ, достоверно различаются с p<0,01, в остальных группах p<0,001. В пробах с закрытыми глазами показатели различий между группами следующие: результаты, полученные в группах с болезнью Меньера и контрольной, достоверно различаются с p<0,05, в группах с ХИГМ и рассеянным склерозом различия не достоверны (р>0,2), в остальных группах p<0,001.

Коэффициент Ромберга ( Romb ), характеризующий роль зрения в процессе удержания равновесия, в группе с РС имеет наибольшее значение (356±23%), что статистически достоверно отличается от показателя в контрольной группе (276±25%, p<0,001). Различия между группами характеризуются достоверностью p<0,001, кроме различий между группами с ХИГМ и контрольной, а также с ХИГМ и РС (p<0,01).

Отношение длины статокинезиограммы к площади ( LFS ) в пробе с открытыми глазами в контрольной группе достоверно большее (0,27±0,03, p<0,001), чем в группах с ХИГМ (0,186±0,014) и болезнью Меньера (0,178±0,015). Значение этого показателя в контрольной группе также превышает значение в группе с РС,

-40 -30 -20 -10 0 10 2D 30 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 4D

X a erage. mm X а»з;е, mm

а) б)

Рис. 3. Оценки средних положений ЛМ для различных групп пациентов: 1 соответствует контрольной группе, 2 — болезни Меньера, 3 — рассеянному склерозу, 4 — ХИГМ; а) в пробах с открытыми глазами, б) с закрытыми

Таблица 2

Частотные характеристики данных видеостабилометрии для пациентов различных групп

|

Проба |

Группа |

ANØ2x , % |

ANØ2y , % |

Фронтальные колебания ( x ) |

Сагиттальные колебания ( y ) |

||||

|

max F 0,3-0,45 , Гц |

max F 0,45-0,6 , Гц |

max F 0,75-0,9 , Гц |

max F 0,3-0,45 , Гц |

max F 0,45-0,6 , Гц |

max F 1,05-1,2 , Гц |

||||

|

05 05 E 1 О О |

Болезнь Меньера |

52±4 |

39±1 |

0,37± 0,003 |

0,49± 0,004 |

0,82± 0,004 |

0,36± 0,003 |

0,68± 0,004 |

1,13± 0,007 |

|

Рассеянный склероз |

39±2 |

35±2 |

0,37± 0,002 |

0,53± 0,006 |

0,83± 0,006 |

0,35± 0,006 |

0,66± 0,005 |

1,12± 0,008 |

|

|

ХИГМ |

35±1 |

31±1 |

0,36± 0,005 |

0,49± 0,004 |

0,82± 0,004 |

0,36± 0,005 |

0,64± 0,003 |

1,12± 0,003 |

|

|

Контрольная группа |

29±1 |

29±1 |

0,36± 0,008 |

0,51± 0,005 |

0,84± 0,005 |

0,37± 0,002 |

0,63± 0,008 |

1,1± 0,006 |

|

|

05 05 E О |

Болезнь Меньера |

56±2 |

42±3 |

0,34± 0,006 |

0,49± 0,009 |

0,84± 0,001 |

0,34± 0,007 |

0,69± 0,005 |

1,13± 0,005 |

|

Рассеянный склероз |

43±2 |

39±2 |

0,34± 0,004 |

0,5± 0,008 |

0,84± 0,002 |

0,35± 0,007 |

0,67± 0,003 |

1,11± 0,004 |

|

|

ХИГМ |

51±3 |

48±2 |

0,36± 0,005 |

0,5± 0,004 |

0,81± 0,001 |

0,34± 0,003 |

0,65± 0,004 |

1,11± 0,005 |

|

|

Контрольная группа |

31±1 |

50±5 |

0,33± 0,006 |

0,51± 0,007 |

0,82± 0,001 |

0,32± 0,009 |

0,64± 0,008 |

1,1± 0,003 |

|

но с меньшей достоверностью (0,236±0,024, p<0,1). Это означает, что дискретные положения ЛМ характеризуются скученностью относительно среднего значения. В группе с болезнью Меньера дискретные положения ЛМ наиболее рассеяны (0,178±0,015), в то время как в пробе с закрытыми глазами они характеризуются наибольшей скученностью (0,29±0,035). В пробе с закрытыми глазами дискретные положения ЛМ наиболее рассеяны в группе пациентов с ХИГМ (0,12±0,016). Данный показатель в контрольной группе достоверно отличается (0,22±0,028, p<0,001) от значений в группах с ХИГМ и РС, а также в группе с болезнью Меньера (p<0,05).

В табл. 2 представлены частотные характеристики полученных данных видеостабилометрии для пациентов различных групп.

Оценены табличные значения Фурье-анализа стабилограмм на трех частотных интервалах и нормализованная амплитуда на частоте 0,2 Гц в пробах с открытыми и закрытыми глазами. Для всех групп пациентов, независимо от пробы, результаты Фурье-анализа стабилометрических сигналов близки по значениям, но достоверно различаются с p<0,01, кроме случаев равенства средних оценок. Нормализованная амплитуда фронтальных колебаний на частоте 0,2 Гц в трех группах достоверно превышает значение этого показателя с p<0,01 в контрольной группе в обеих пробах (29±1 в пробе с открытым глазами и 31±1 в пробе с закрытыми глазами). В случае сагиттальных колебаний в контрольной группе наименьшее значение данного показателя имеет место только в пробах с открытыми глазами (29±1, p<0,01).

Обсуждение. Нами разработан новый метод оценки состояния функции равновесия — видео-стабилометрия. Основными показателями видео-стабилометрии, отражающими состояние системы равновесия и имеющими достоверные отличия при сравнении с контрольной группой, по нашим данным, являются величина разброса площади статокинези-ограммы, коэффициент Ромберга и отношение длины статокинезиограммы к площади, что совпадает с данными, полученными другими авторами [5, 6, 8]. Впервые применена видеостабилометрия как метод диагностики постуральных нарушений при ХИГМ, РС, болезни Меньера. В результате анализа стаби-лограмм выявлены изменения показателей, отражающие повреждение элементов статокинетической системы при этих заболеваниях: увеличение разброса площади статокинезиограммы и значений коэффициента Ромберга, что согласуется с результатами других исследований [9, 10].

Заключение. При анализе данных видеостаби-лограмм во всех группах пациентов по сравнению с контрольной выявлены достоверные различия следующих стабилометрических показателей: величина разброса площади статокинезиограммы, коэффициент Ромберга, LFS (p<0,05). Таким образом, в ходе проведенного исследования расстройства равновесия установлены у всех пациентов с ХИГМ, болезнью Меньера и РС .

Наибольшее расстройство равновесия по данным видеостабилометрии выявлено в группе больных РС. Следует отметить, что клинически в данной группе пациентов также отмечались наибольшие проявления атаксии.

Анализ коэффициента Ромберга во всех группах показал, что в группе пациентов с РС он наибольший, что свидетельствует о большой роли зрения в поддержании равновесия при этом заболевании.

В результате проведенного нами исследования сделан вывод, что видеостабилометрия является объективным и безопасным в осуществлении методом оценки состояния статокинетической системы при различных заболеваниях, приводящих к атаксии, в оториноларингологии и неврологии.

Видеостабилометрия оказалась экономически выгодным, простым в использовании методом оценки состояния функции равновесия, что позволяет рекомендовать данный метод для использования при скрининговых исследованиях состояния здоровья человека.

Список литературы Исследование функции равновесия методом видеостабилометрии у пациентов с атаксией

- БрандтТ., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение. М.: Практика, 2009. 200 с.

- Печорин П. Е., Усачев В. И. Симптом головокружения в остеопатической практике: клинические проявления, варианты коррекции, стабилометрическая оценка эффективности лечения//Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. Т. 83, №6. С. 128-132

- Говорун М.И., Козина И. Г. Оптимизация плана обследования больных с периферическими лабиринтными синдромами//Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. Т. 83, №6. С. 159-162

- Постурографическая экспресс-диагностика функционального состояния системы равновесия в вестибулологии/Л. А. Лучихин, Д. В. Скворцов, Н.А. Кононова, А. В. Востоков//Вестник оториноларингологии. 2006. № 1. С. 13-17

- Скворцов Д. В. Клинический анализ движений: Стаби-лометрия. М.: Антидор, 2000. 190 с.

- Гаже П.-М., Вебер Б. Постурология: Регуляция и нарушения равновесия тела человека. СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2008.314 с.

- Мареев О.В., Горожанкин А.В., Монахова О.А. Программно-аппаратный стабилографический комплекс исследования функции равновесия человека//В мире научных открытий. 2010. № 4 (10)., ч. 14. С. 66-68

- Усачев В. И., Мохов Д. Е. Стабилометрия в постурологии: учеб. пособие. СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2004. 20 с.

- Постуральные нарушения при рассеянном склерозе (клинико-стабилометрический анализ)/А. В. Переседова [и др.]//Неврологический журнал. 2006. № 3. С. 29-35

- Постуральные нарушения у пациентов с сосудистой патологией головного мозга/Е.А. Кононова, О. А. Валунов, Н.И. Ананьева, Л. И. Ситник//Журнал неврологии и психиатрии. 2004. № 11. С. 14-18

- Стабилограф: пат. 2308888 (Рос. Федерация), № 2006107295/14, заявл. 09.03.2006, опубл. 27.10.2007. Бюл. № 30.