Исследование группового состава торфов месторождений Томской области

Автор: Чухарева Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изменения выхода группового состава в зависимости от типа, степени разложения и группы торфа. Установлено, что наибольшее влияние указанных характеристик торфа проявляется для верховых малоразложившихся образцов.

Торф, групповой состав, степень разложения, тип, характеристики растений-торфообразователей, биохимическая устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14083163

IDR: 14083163 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Исследование группового состава торфов месторождений Томской области

Введение. Томская область, с богатейшими торфяными ресурсами, является мощной сырьевой базой, требующей детального изучения характеристик торфа, важнейшей из которых является содержание в нем отдельных групповых составляющих. Поэтому значительный интерес представляет определение особенностей группового состава в зависимости от природы исходного вещества.

Цель работы. Изучение влияния типа, группы и степени разложения торфа на изменение выхода его групповых составляющих.

Объекты и методы исследования . Образцы верхового, переходного, низинного торфа степени разложения R от 5 до 45 % были отобраны с 11 месторождений Томской области.

Ботанический состав и степень разложения R определены по стандартной методике [1]. Технический анализ (влажность аналитической пробы W a , зольность на сухое вещество Ad , выход летучих веществ на горючую массу Vоdaf ) проведен согласно [2–4]. Полученные характеристики приведены в таблице 1.

Характеристика объектов исследования

Таблица 1

|

Вид торфа, шифр |

Основные растения-торфообразователи, % |

R, % |

Технический анализ, % |

||

|

Wa |

Ad |

V daf |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Верховой торф |

|||||

|

Сфагново-мочажинный, ВСМ-5 |

Сфагнум фускум, магелланикум, ангу-стифолиум, балтикум (90) |

5 |

8,4 |

1,9 |

77,7 |

|

Фускум-торф, ВФ-5 |

Сфагнум фускум (80) |

5 |

7,9 |

2,1 |

76,0 |

|

Сфагновый, ВС-5 |

Сфагнум магелланикум (50) |

5 |

7,0 |

4,2 |

76,2 |

|

Фускум-торф, 1 ВФ-10 |

Сфагнум фускум (80) |

10 |

6,2 |

1,3 |

82,6 |

|

Магелланикум-торф, ВМ-10 |

Сфагнум магелланикум (55), фускум (25) |

10 |

7,8 |

2,9 |

74,9 |

|

Сфагново-мочажинный, 1ВСМ-15 |

Сфагнум майус (15), куспидатум (25), ензении (20), магеллан. (10) |

15 |

7,6 |

2,4 |

77,3 |

|

Фускум-торф, 2 ВФ-20 |

Сфагнум фускум (70) |

20 |

10,5 |

3,1 |

80,3 |

|

Пушицево-сфагновый, ВПС-25 |

Пушица (25), сфагнум фускум (5), ангу-стифолиум (55) |

25 |

8,2 |

2,9 |

73,5 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Пушицево-сфагновый, 1 ВПС-35 |

Пушица (80), сфагнум фускум (15); кустарнички, сосна (5) |

35 |

6,6 |

3,8 |

71,0 |

|

Шейхцериевый, ВШ-40 |

Шейхцерия (55), сфагнум фускум (5), магелланикум (10) |

40 |

9,4 |

3,7 |

72,3 |

|

Переходный торф |

|||||

|

Шейхцериевый, ПШ-20 |

Шейхцерия (65), пушица (10); сфагнум магелланикум (10) |

20 |

7,4 |

8,4 |

73,7 |

|

Пушицево-сфагновый, ППС-25 |

Пушица (30); сфагнум фускум (20), ма-гелланикум (20) |

25 |

6,7 |

6,6 |

69,4 |

|

Осоково-сфагновый, ПОС-30 |

Сфагнум фускум (15), магелланикум (20), осока топяная (35) |

30 |

7,2 |

4,4 |

71,1 |

|

Низинный торф |

|||||

|

Осоково-гипновый, НОГ-25 |

Гипновые мхи (70), осока топяная (15), осока вздутая (5); вахта (5) |

25 |

8,2 |

8,9 |

70,7 |

|

Осоковый, 2 НО-25 |

Вахта (55), осока топяная (40) |

25 |

17,4 |

7,2 |

71,7 |

|

Древесный, НД-30 |

Древесина хвойных пород (40) |

30 |

7,1 |

10,3 |

68,3 |

|

Древесно-осоковый, НДО-30 |

Осока топяная и сближенная (55), древесные остатки (сосна) (25) |

30 |

19,6 |

8,3 |

70,4 |

|

Осоковый, НО-35 |

Осока вздутая (65), топяная (5) |

35 |

8,1 |

7,9 |

68,4 |

|

Осоковый, 1 НО-35 |

Осока вздутая (50), топяная (40) |

35 |

7,6 |

6,1 |

70,4 |

|

Осоково-гипновый, 1 НОГ-45 |

Гипновые мхи (65), осока вздутая (10), осока топяная (5) |

45 |

10,2 |

9,9 |

70,4 |

Результаты и обсуждение . Экспериментальные данные по выходу групповых составляющих, определенных по [5], представлены в таблице 2.

Содержание в торфе групповых составляющих

Таблица 2

|

Шифр торфа |

Групповой состав, % на daf |

|||||

|

Б |

ВРВ +ЛГВ |

ФК |

ГК 1 |

Ц |

НГО |

|

|

Верховой торф |

||||||

|

ВСМ-5, ВФ-5, ВС-5 |

4,6-4,4 3,7 |

53,6-52,6-47,7 |

15,6-16,2 14,7 |

9,0-10,018,0 |

9,0-7,27,0 |

8,2-9,6-8,9 |

|

1 ВФ-10, ВМ-10 |

3,9-4,0 |

40,2-52,4 |

18,8-18,5 |

20,0-10,1 |

7,1-7,0 |

10,0-8,0 |

|

1 ВСМ-15 |

4,6 |

49,8 |

16,1 |

14,3 |

5,3 |

9,9 |

|

2 ВФ-20 |

4,4 |

46,1 |

17,5 |

16,2 |

5,6 |

10,2 |

|

ВПС-25 |

6,3 |

32,6 |

18,3 |

25,0 |

5,4 |

12,4 |

|

1 ВПС-35 |

8,2 |

31,3 |

18,6 |

28,0 |

5,7 |

8,2 |

|

ВШ-40 |

8,0 |

30,3 |

19,7 |

28,9 |

2,8 |

10,3 |

|

Переходный торф |

||||||

|

ПШ-20 |

4,3 |

33,2 |

17,2 |

30,4 |

2,0 |

12,9 |

|

ППС-25 |

3,4 |

35,9 |

11,1 |

34,1 |

3,5 |

12,0 |

|

ПОС-30 |

5,0 |

39,3 |

18,6 |

25,2 |

3,0 |

10,0 |

|

Низинный торф |

||||||

|

НОГ-25, 2 НО-25 |

3,0-2,2 |

33,5-28,5 |

13,0-11,8 |

30,0-38,0 |

2,3-2,0 |

18,2-17,5 |

|

НД-30, НДО-30 |

4,4-4,2 |

27,5-28,7 |

10,6-12,1 |

43,9-35,0 |

2,1-1,9 |

11,9-14,1 |

|

НО-35, 1 НО-35 |

2,9-3,1 |

26,2-27,6 |

12,7-12,0 |

40,0-38,3 |

1,9-2,0 |

16,5-17,0 |

|

1 НОГ-45 |

3,1 |

28,3 |

13,0 |

38,0 |

1,7 |

15,9 |

Примечание. Б – битумы; ВРВ – водорастворимые вещества; ЛГВ – легкогидролизуемые вещества; ФК – фульвокислоты; ГК – гуминовые кислоты; Ц – целлюлоза; НГО – негидролизуемый остаток.

Как следует из полученных данных, наибольший выход представлен ВРВ+ ЛГВ – от 26,0 до 53,6 % и ГК – от 9,0 до 43,9 %. Выход ФК находится от 10,6 до 19,7 %, НГО – от 8,0 до 18,2 %; битумов – от 2,2 до 8,2 % и трудногидролизуемых веществ (целлюлозы) – от 1,7 до 9,0 % на daf соответственно.

Рассмотрим влияние типа торфа на содержание в нем битумов. При переходе от верховых торфов к низинным (табл. 2) получено: Б верх (3,7…8,2 %) > Б перех (3,4…5,0 %) > Б низин (2,2…4,2 %). Данные результаты соответствуют общим характеристикам европейских, западносибирских и алтайских торфов [6–11]. Как показано в исследованиях [12, 13], выявленная тенденция зависит от различного начального содержания битумов в рас-тениях-торфообразователях верхового торфа и их характеристик (содержание парафиновых, предельных углеводородов и их производных). Более высокая битуминозность верхового торфа также определяется и вторичными, протекающими в нем процессами. Авторы [14] указывают на синтез смолистой части битумов за счет конденсации высокополимерных гуминовых кислот с сахарами и альдегидами. При этом происходит не только накопление ГК в результате распада органической части, но и превращение их в битумные вещества при взаимодействии кислот с продуктами неполного разложения (клетчаткой, пектиновыми веществами и др.). Подтверждением вышеизложенному являются данные [13], свидетельствующие о более высоком содержании в битумах смолы для верховых торфов (16,6…44,4 %) по сравнению с низинными (7,4…37,2 %).

Аналогично битумам получена зависимость для выхода целлюлозы: Ц верх (2,8…9,0 %) > Ц перех (2,0…3,5 %) > Ц низин (1,7…2,3 %). Этот факт вызывает кажущееся на первый взгляд противоречие, связанное с содержанием целлюлозы в растениях-торфообразователях: в среднем для сфагновых мхов до 20 %, для древесины 35–40 % [12]. Но в процессе торфообразования, при условиях богатого минерального питания и интенсивной деятельности микроорганизмов, происходит взаимодействие целлюлозы с другими органическими соединениями и продуктами их распада, что приводит к существенному снижению ее содержания в торфе низинного типа. У сфагновых мхов, содержащих антисептики, содержание целлюлозы изменяется мало вследствие консервации органического вещества и биохимической устойчивости.

Отмечено снижение выхода ФК при переходе от верхового типа к низинному: ФК верх (14,7…19,7 %) > ФК перех (11,1…18,6 %) > ФК низин (10,6…13,0 %). Это объясняется тем, что в условиях более глубокого разложения торфа и высокой биологической активности фульвокислоты как менее устойчивые низкомолекулярные вещества гуминового комплекса преобразуются в гуминовые, вследствие чего их количество уменьшается.

Выход части углеводного комплекса представлен: ВРВ+ЛГВ верх (30,3…53,6 %) > ВРВ+ЛГВ перех (33,2…39,2 %) > ВРВ+ЛГВ низин (26,0…33,5 %). Причем уменьшение этих веществ в торфе, согласно [5, 12], всегда сопровождается ростом выхода гуминовых кислот, что подтверждено нашими данными: ГК верх (9,0…28,9 %) < ГК перех (25,2… 34,1 %) < ГК низин (30,0…43,9 %).

Изменение содержания негидролизуемых веществ аналогично ГК: НГО верх (8,0…12,4 %) < НГО перех (10,0…12,9 %) < НГО низин (11,9…18,2 %).

Таким образом, исследованные верховые торфа характеризуются большим выходом углеводного комплекса, ФК и битумов, в то время как для низинных торфов характерно большее содержание гуминовых кислот и НГО.

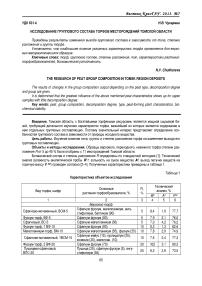

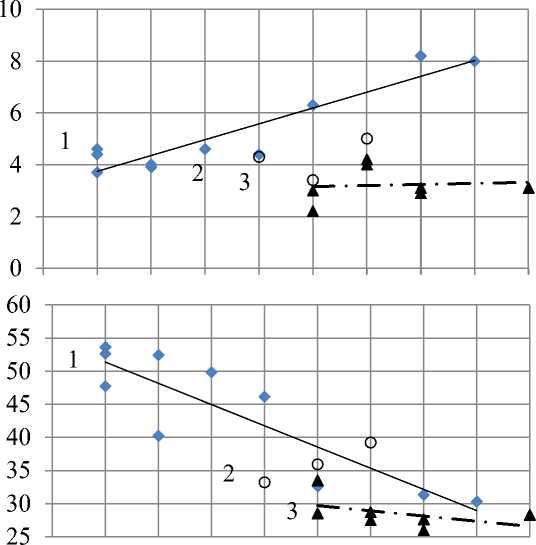

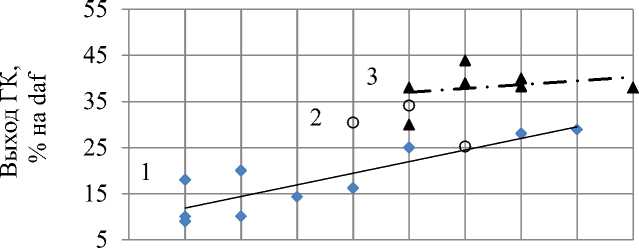

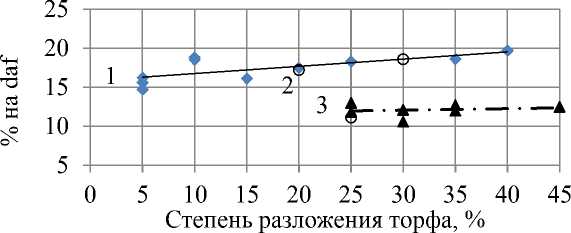

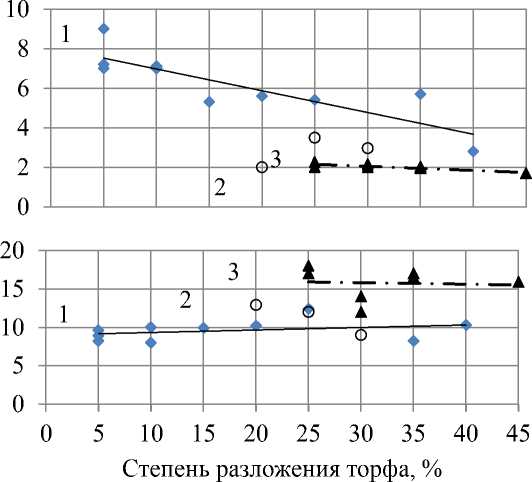

Влияние степени разложения торфа на содержание групповых составляющих наиболее четко прослеживается для образцов верхового типа. При росте R от 5 до 40 % возрастает содержание битумов, ГК, незначительно НГО и ФК (см. табл. 2, рис.). При этом механизм распада органического вещества, проходящий через стадию образования сначала фульвокислот, а затем гуминовых, в верховых малоразложившихся торфах менее выражен. Объем накопления фульвокислот при увеличении R значительно меньше, чем гуминовых [12].

Содержание углеводного комплекса в верховых торфах при переходе R от 5 до 40 % изменяется в обратном порядке, что подтверждают данные [15] о более высоком содержании этих ГС среди репрезентативных верховых малоразложившихся торфов южно-таежной зоны Западной Сибири.

Для торфов переходного типа зависимость не получена, для низинного типа – изменения по выходу ВРВ+ЛГВ, ГК, целлюлозы, вследствие роста R от 25 до 45 %, выражены в меньшей степени, чем для верхового. Для битумов ФК и НГО зависимость не определена.

Влияние типа и R торфа на его групповой состав находится в тесной взаимосвязи с особенностями ботанического состава, проследить которые возможно используя средние показатели ГС для верховых и низинных торфов различных групп: моховой (М), травяно-моховой (Т-М), травяной (Т), древесно-травяной (Д-Т) и древесной (Д). Результаты приведены в таблице 3.

а

б

в

д

г

е

Влияние степени разложения верхового (1), переходного (2), низинного (3) торфа на выход групповых составляющих: а – битумы; б – гуминовые кислоты; в – ЛГВ + ВРВ; г – целлюлоза; д – фульвокислоты; е – негидролизуемый остаток

Таблица 3

|

Тип торфа |

Группа торфа |

|||||||||

|

М |

Т-М |

Т |

Д-Т |

Д |

М |

Т-М |

Т |

Д-Т |

Д |

|

|

Изменение среднего выхода ГС, % отн. |

||||||||||

|

Бср. |

ВРВ+ЛГВср. |

|||||||||

|

Верховой |

4,1 |

7,3 |

8,0 |

- |

- |

49,5 |

32,0 |

30,3 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

3,1 |

2,7 |

4,2 |

4,0 |

- |

30,9 |

27,4 |

28,7 |

27,5 |

|

ФКср. |

ГКср. |

|||||||||

|

Верховой |

16,7 |

18,5 |

19,7 |

- |

- |

13,8 |

26,5 |

28,9 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

13,0 |

12,2 |

12,1 |

10,6 |

- |

34,0 |

38,8 |

39,0 |

43,9 |

|

Цср. |

НГОср. |

|||||||||

|

Верховой |

6,9 |

5,6 |

2,8 |

- |

- |

9,0 |

10,3 |

10,3 |

- |

- |

|

Низинный |

- |

2,0 |

2,0 |

1,9 |

2,1 |

- |

17,1 |

17,0 |

14,1 |

11,9 |

Среднее содержание группового состава в зависимости от типа и группы торфа

Моховая группа представлена верховыми образцами торфа ( R = 5–20 %). Травяно-моховая ( R = 25– 35 % и R = 25–45 %) и травяная ( R = 40 % и R = 25–35 %) группы – верховыми и низинными. Древеснотравяная (R = 30 %) и древесная ( R = 30 %) группы – низинными торфами.

Как следует из данных таблицы 3, повышенное содержание битумов характерно для верховых торфов травяно-моховой и травяной групп, в ботаническом составе которых содержится от 50 до 70 % пушицы и 70 % шейхцерии (ВПС-25, 1 ВПС-35, ВШ-40). Согласно исследованиям [5, 9, 12], пушица и шейхцерия характеризуются высоким выходом липидов, и фракции этих растений относятся к медленно разлагающимся, что, в конечном итоге, и определяет более высокую битуминозность данных образцов торфа по сравнению с образцами моховой группы.

Таким образом, для исследованных верховых торфов, в зависимости от группы торфа, получено следующее изменение Бср. верх : моховая < травяно-моховая < травяная (от 4,1 до 8,0 %).

В ряду низинных торфов самое высокое значение Бср. низин характерно для древесно-травяной и древесной групп (НД-30, НДО-30). На повышенную битуминозность низинных торфов этих групп для месторождений Томской области указано в работе [13]. Объяснить полученное можно исходя из исследований [12, 14]: одно из ведущих мест среди битумообразователей занимают производные фенантренового ряда и терпены, которые содержатся в хвойной древесине (образец НД-30 содержит древесину сосны 35 %, образец НДО-35 – древесину сосны и др. хвойных 40 %, табл. 1). Таким образом, установить влияние группы для низинных торфов возможно только при объединении: Бср. низин травяно-моховой и травяной групп < Бср. низин травянодревесной и древесной.

Среднее содержание углеводных компонентов ВРВ+ЛГВср. верх , в зависимости от их группы, находится в ряду: моховая > травяно-моховая > травяная (от 49,5 до 30,3 %). Это обусловлено тем, что устойчивость водорастворимых и легкогидролизуемых веществ в торфогенном слое определяется структурой и способами защиты растений-торфообразователей после их отмирания. Так, сфагновые мхи в своем составе содержат большое количество антисептиков (летучие и нелетучие фенолы), которые и являются консервантами этих ГС.

Для низинных осоково-гипновых торфов травяно-моховой группы показатель ВРВ+ВРВср. низин имеет несколько большее значение (30,9 %) по сравнению с осоковым, древесно-осоковым и древесным торфами травяной, древесно-травяной и древесной групп, в которых ВРВ+ВРВср. низин изменяется от 28,7 до 27,4 %. Полученное, согласно [12], зависит от состава зеленых гипновых мхов, которые отличаются высоким содержанием протогуминов, а в условиях торфяной залежи происходит накопление фенольных групп (консервантов) за счет процесса их дегидратации. В результате – более высокая устойчивость низинных торфов травяно-моховой группы.

ФКср. верх получены в пределах от 16,7 до 19,7 % при переходе: моховая < травяно-моховая < травяная группа, что коррелирует и с влиянием степени разложения торфа. Для низинных торфов ФКср. низин снижается от 13,0 до 10,6 % в ряду: травяно-моховая > травяная, древесно-травяная >древесная группа.

Значения по среднему выходу ГК для верховых и низинных торфов увеличиваются от моховой к древесной группе: для ГКср. верх – от 13,8 до 28,9 %, для ГКср. низин – от 34,0 до 43, 9 % .

Изменение Цср. верх , в зависимости от группы торфа, определено в порядке: моховая > травяномоховая > травяная группа (от 6,9 до 1,9 %). Что касается низинного торфа, то зависимость не установлена (аналогично с R ) вследствие полученного узкого интервала изменения Цср. низин от 1,9 до 2,1 %.

Минимальное значение НГОср. (9,0 %) определено для верхового торфа моховой группы. Для пуши-це-сфагновых торфов травяно-моховой и шейхцериевого торфа травяной групп НГОср. = 10,3 %. Полученное соответствует соотношению между степенью разложения и выходом негидролизуемых веществ и подтверждает данные [12], свидетельствующие, что при переходе от моховой группы верховых торфов к травяной может наблюдаться некоторое увеличение негидролизуемых веществ. Для низинных торфов показатель НГОср. низин снижается от 17,1 до 11,9 % в ряду : травяно-моховая > травяная > травяно-древесная > древесная группа.

Выводы

-

1. Для образцов верхового торфа по сравнению с низинным характерно большее содержание битумов, фульвокислот, углеводного комплекса, в то время как для образцов низинного торфа характерно большее содержание гуминовых кислот и негидролизуемого остатка.

-

2. Зависимость влияния степени разложения торфа на выход групповых составляющих более выражена для торфов верхового типа: с ростом R увеличивается выход битумов, гуминовых и фульвокислот, выход углеводного комплекса снижается.

-

3. Содержание битумов, фульвокислот, гуминовых кислот и негидролизуемого остатка для верхового торфа находится в ряду: моховая < травяно-моховая < травяная группа. Выход целлюлозы и ВРВ+ЛГВ имеет обратную зависимость.

-

4. При переходе от травяно-моховой к древесной группе низинных торфов получено увеличение выхода гуминовых кислот и снижение выхода негидролизуемого остатка. Содержание остальных групповых составляющих имеет более сложный характер в зависимости от группы низинного торфа.