Исследование характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Автор: Васильев Е.Н., Сиротинин А.А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Лабораторная модель термоэлектрического холодильника исследована на экспериментальном стенде, обеспечивающем широкий диапазон температурных условий и параметров электропитания. Стенд оснащен комплексом аппаратуры для измерения электрофизических параметров и температуры. Проведены измерения температуры, позволившие определить термические сопротивления корпуса модели холодильника, устройств подвода и отвода теплоты. Измерены нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля при разных значениях силы тока и температуры его горячей стороны. Получены зависимости холодопроизводительности термоэлектрического модуля от силы тока при разных значениях температуры охлаждающей жидкости. Дополнительно проведены испытания лабораторной модели термоэлектрического холодильника в режиме максимального охлаждения

Термоэлектрический модуль, теплообменник, холодопроизводительность, холодильный коэффициент, термическое сопротивление

Короткий адрес: https://sciup.org/146283088

IDR: 146283088 | УДК: 537.32

Текст научной статьи Исследование характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Термоэлектрические системы охлаждения и терморегулирования находят широкое применение в различных инженерных и практических приложениях для охлаждения как микрообъектов [1, 2], так и крупногабаритных устройств [3, 4]. Термоэлектрические системы охлаждения имеют ряд преимуществ по сравнению с другими системами охлаждения: высокую надежность, малую инерционность, возможность плавного и точного регулирования температуры, экологичность и безопасность. В то же время максимальная разность температур современных серийных термоэлектрических модулей (ТЭМ) не превышает 74 ○С, и в целом термоэлектрические системы имеют относительно невысокую эффективность. Поэтому важен выбор оптимальных режимов работы и конструкции, обеспечивающий максимальные характеристики процесса охлаждения и позволяющий наиболее полно реализовать потенциал ТЭМ.

В патенте [5] заявлена конструкция термоэлектрического блока, содержащего в себе 8 термоэлектрических модулей. В представленной конструкции блока применены технические решения, направленные на повышение эффективности охлаждения. Во-первых, для подвода теплоты к холодному спаю ТЭМ используются термосифоны, которые обеспечивают снижение величины термического сопротивления при теплопередаче от ребер воздушного радиатора и препятствуют возникновению обратного потока теплоты при выключении электропитания блока. Во-вторых, теплоотвод от горячих спаев ТЭМ производится жидкостным теплообменником, обладающим низким термическим сопротивлением и эффективно отводящим теплоту во внешнюю среду.

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования отдельной секции термоэлектрического блока, установленной в объеме холодильной камеры. Данная секция по количеству ТЭМ составляет 1/8 часть конструкции термоэлектрического блока.

Описание лабораторной модели термоэлектрического холодильника и системы измерений

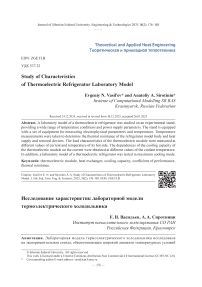

Лабораторная модель термоэлектрического холодильника состоит из теплоизолированного корпуса холодильной камеры, внутри которой установлена секция термоэлектрического блока. Общий вид исследуемой секции термоэлектрического блока приведен на рис. 1. Теплота отводится жидкостным теплообменником 1 , в котором по цилиндрическим каналам 2 циркулирует охлаждающая жидкость. Жидкостный теплообменник прикреплен к горячей стороне – 177 –

Рис. 1. Схема секции термоэлектрического блока: вид сбоку (а) и вид со стороны жидкостного теплообменника (б). 1 – жидкостный теплообменник, 2 – каналы для циркуляции жидкости, 3 – ТЭМ, 4 – конденсатор, 5 – термосифоны, 6 – ребра

Fig. 1. Thermoelectric block section diagram: side view (a) and view from the liquid heat exchanger (б). 1 – liquid heat exchanger, 2 – channels for liquid circulation, 3 – TEM, 4 – condenser, 5 – thermosiphons, 6 – fins термоэлектрического модуля 3. К холодной стороне ТЭМ присоединен медный конденсатор 4, в котором установлены три термосифона 5. На термосифоны нанизаны 47 медных ребер 6 воздушного теплообменника, выполненных в виде прямоугольных пластин с поперечными размерами 62×77,5 мм2 и толщиной 0,5 мм, расстояние между ребрами составляет 4 мм.

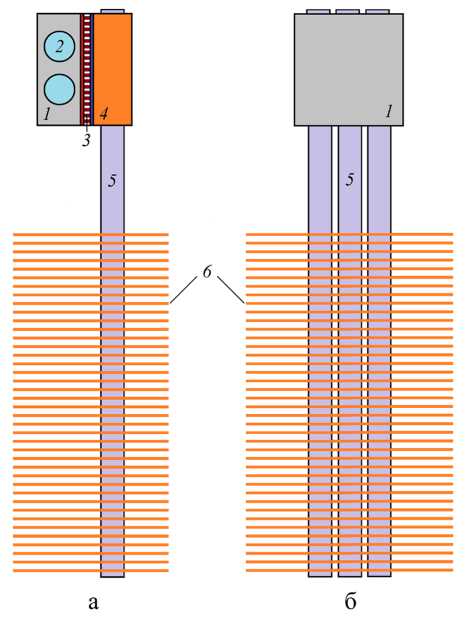

Исследование характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника проводилось на экспериментальном стенде, схема которого приведена на рис. 2. Лабораторная модель состоит из следующих элементов: теплоизолированный корпус холодильной камеры 1 , секция термоэлектрического блока 2 , нагреватель 3 , вентилятор 4 . Работа ТЭМ, нагревателя и вентилятора обеспечивается блоками питания 5 . В состав стенда также входит термостат LOIP FT-311–80M 6 , который осуществляет циркуляцию охлаждающей жидкости с заданной температурой. Система измерений и обработки информации обеспечивает фиксацию значений температуры и электрофизических параметров. Измерения температуры производились с помощью термопар, регистрация значений температуры выполнялась автоматизированным вычислительным комплексом на базе модульной измерительной системы L–Card E-270 7 и персонального компьютера 8 . Для измерения напряжений и силы тока питания ТЭМ, вентилятора и нагревателя использовался модуль измерительной системы National Instruments NI PXI-1042 9 .

Корпус модели термоэлектрического холодильника выполнен из склеенных между собой листов пенопласта, такая теплоизоляция ограничивает теплопередачу из внешней среды в объем холодильной камеры. Обдув воздушного теплообменника производится вентилятором, при

Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 1 – корпус холодильной камеры, 2 – секция термоэлектрического блока, 3 – нагреватель, 4 – вентилятор, 5 – блоки питания, 6 – термостат, 7 – модульная измерительная система, 8 – персональный компьютер, 9 – модуль измерительной системы. Стрелками указано направление движения воздуха

Fig. 2. Experimental setup diagram: 1 – refrigeration chamber body, 2 – thermoelectric block section, 3 – heater, 4 – fan, 5 – power supplies, 6 – thermostat, 7 – modular measuring system, 8 – personal computer, 9 – measuring system module. The arrows indicate the direction of air movement этом вентилятор является источником тепловыделения в объеме камеры. Дополнительное регулирование подвода тепловой мощности, поступающей во внутренний объем холодильника, осуществляется электрическим нагревателем, изготовленным из нихромовой проволоки, натянутой на прямоугольную рамку. В итоге эта суммарная тепловая мощность через ребра воздушного теплообменника и термосифоны передается термоэлектрическому модулю, который выполняет функцию теплового насоса и отводит поступившую теплоту и собственное тепловыделение ТЭМ W в жидкостный теплообменник. В качестве охлаждающей жидкости использовался автомобильный тосол.

Теплофизические характеристики лабораторной модели термоэлектрического холодильника определялись на основе измерения термопарами значений температуры в различных точках. Величины термических сопротивлений R отдельных элементов конструкции холодильника определяются как отношение разницы температур ∆ Т к тепловому потоку Q.

R = ∆ Т / Q .

Для определения термического сопротивления корпуса измерялись значения температуры воздуха внутри камеры и в помещении, причем значение внутри камеры вычислялось как средняя арифметическая величина температур на входе и на выходе воздушного теплообменника. Термическое сопротивление устройства подвода теплоты, включающего в себя ребра воздушного теплообменника, термосифоны и конденсатор, определялось по показаниям термопар как отношение разницы между температурой холодной стороны ТЭМ и средней температурой воздуха в камере к суммарному тепловому потоку Qs, поступающему к ТЭМ. Аналогично, термическое сопротивление устройства отвода теплоты (жидкостного теплообменника) определялось как отношение разницы между температурой горячей стороны ТЭМ и температурой охлаждающей жидкости к тепловой мощности Qs+W, отводимой от ТЭМ. Для определения величин теплового потока были использованы тепломеры, представляющие собой алюминиевый параллелепипед, на его противоположных поверхностях, через которые поступает и отводится теплота, установлены термопары для измерения значений температуры.

Тепловые мощности, выделяемые вентилятором, нагревателем и термоэлектрическим модулем, равны их энергопотреблению и рассчитывались по измеренным значениям напряжения и силы тока на каждом из этих устройств. Измерения напряжения производились непосредственно на входе устройств, чтобы избежать влияния потерь в подводящих проводах. Например, потери напряжения в подводящих проводах ТЭМ составляли около 2,5 %.

Термические сопротивления элементов модели термоэлектрического холодильника и нагрузочные характеристики ТЭМ

В предварительных экспериментах были исследованы характеристики отдельных элементов лабораторной модели термоэлектрического холодильника. Термическое сопротивление устройства подвода теплоты определялось при номинальной мощности вентилятора (от 17 до 18 Вт в зависимости от напряжения внешней электрической сети), при которой он обеспечивал скорость воздушного потока на уровне 3 м/с. Величина термического сопротивления устройства подвода теплоты в целом находилась в диапазоне от 0,27 до 0,3 К/Вт при различных параметрах процесса охлаждения. Ранее в работе [6] были получены значения термического сопротивления секции из трех термосифонов 0,17–0,21 К/Вт. Разница значений, составляющая примерно 0,1 К/Вт, характеризует термическое сопротивление воздушного теплообменника.

Другим важным параметром термоэлектрического холодильника является термическое сопротивление устройства отвода теплоты, которое производит передачу теплоты от горячей стороны ТЭМ во внешнюю среду. Основным элементом устройства в данной конструкции является жидкостный теплообменник. Величина термического сопротивления устройства отвода теплоты в экспериментах определялась как отношение разницы температур горячей стороны ТЭМ и теплоносителя к суммарному тепловому потоку, передаваемому от ТЭМ и равному сумме холодопроизводительности Q s и собственного энергопотребления ТЭМ W . Термическое сопротивление теплоотводящей системы в различных режимах работы находилось в диапазоне от 0,1 до 0,12 К/Вт.

Температурный режим и эффективность охлаждения термоэлектрического холодильника зависят от величины тепловых потерь через стенки корпуса. Для определения величины теплового потока была использована система из двух тепломеров, позволяющая определять суммарный тепловой поток Q s . Величина тепловых потерь при отключенном нагревателе определялась как разница суммарного теплового потока и тепловыделения вентилятора. В результате обработки измерений получено значение термического сопротивления корпуса 1,8 К/Вт.

При проведении исследований в секции термоэлектрического блока был установлен термоэлектрический модуль ТВ-199–1.4–0.8 (DRIFT-0.8) с максимальным перепадом температуры

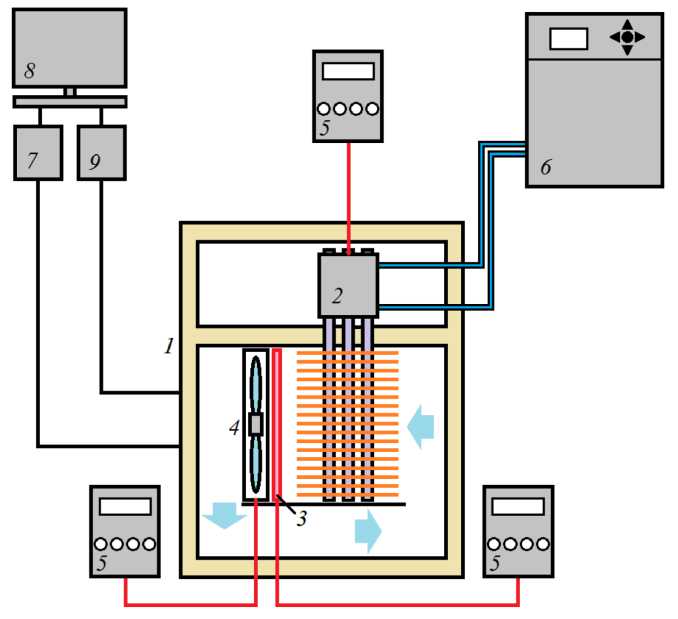

Рис. 3. Нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля (на прямых указана сила тока в процентах от максимального значения I max )

Fig. 3. Load characteristics of the thermoelectric module (the lines indicate the current strength as a percentage of the maximum value I max )

∆ Т = 74 ○С (производитель ООО «Криотерм», г. Санкт-Петербург). По данным производителя, максимальные значения температурного перепада Δ T ТЭМ = 74 оС и холодопроизводительности Q = 191 Вт достигаются при максимальной силе тока I max = 11,8 А и напряжении 25,9 В.

Для анализа режимов охлаждения необходимы нагрузочные характеристики серийного образца в условиях, соответствующих эксплуатации в воздушной среде. Измерения нагрузочных характеристик проведены в диапазоне температур горячей стороны ТЭМ 14–40 °C. На рис. 3 цветными сплошными линиями приведены измеренные нагрузочные прямые при температуре горячей стороны ТЭМ 25 °C. Пунктирными черными линиями для сравнения приведены нагрузочные прямые из данных производителя, полученные для условий вакуума при температуре горячей стороны 27 °C. Численные значения на графике указывают величину тока для соответствующих прямых в процентах от максимальной величины I max = 11,8 A. При величине тока I = 0,5· I max и 0,75· I max измеренные нагрузочные прямые расположены ниже соответствующих прямых от производителя. Так, для I = 0,75· I max измеренное значение Т max = 67,4 °C ниже на 5 %, чем у производителя ( Т max = 70,7 ○С), а Q max = 151,2 Вт ниже на 7,5 % (по данным производителя Q max = 163,5 Вт).

Характеристики лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Исследования лабораторной модели термоэлектрического холодильника проведены для значения температуры в его объеме +3 °C. Для обеспечения такого режима воздух на вход в воздушный теплообменник должен поступать с температурой, равной +3 °C, а выходить более холодным, этот температурный перепад необходим для компенсации тепловых потерь в объеме холодильника. Исследование работы модели термоэлектрического холодильника про-– 181 – водилось при трех значениях температуры охлаждающей жидкости: 9 °C, 20 °C и 35 °C. В ходе измерений регистрировались значения мощности питания вентилятора Wв, мощности нагревателя Wн, температур воздуха на входе в теплообменник ТВ1 и на выходе из теплообменника ТВ2, температуры холодной и горячей сторон ТЭМ, также рассчитывался тепловой поток Qк через стенки корпуса. Холодопроизводительность Q секции термоэлектрического блока определялась как сумма мощностей, которая отводится из объема холодильника:

Q = W в + W н + Q к .

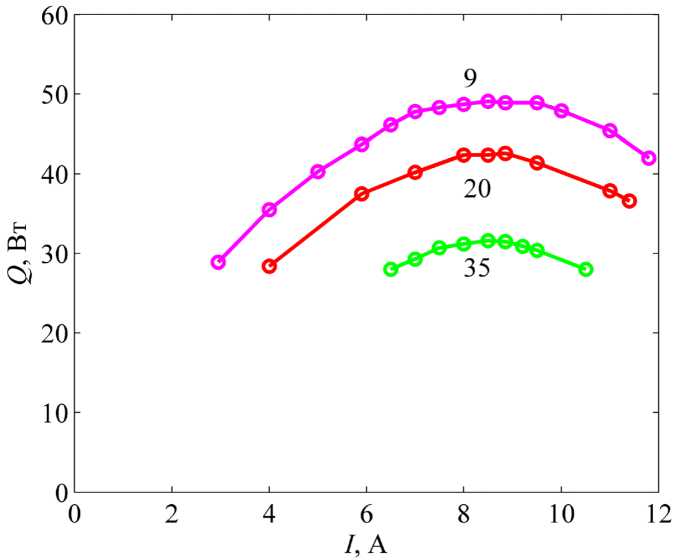

При проведении экспериментов по определению холодопроизводительности стабилизация значения температуры воздуха на входе в теплообменник Т В1 на уровне +3 °C обеспечивалась путем варьирования мощности нагревателя W н. Зависимости холодопроизводительности Q от силы тока приведены на рис. 4, кружками отмечены значения, полученные из измерений, на графиках указаны численные значения температуры охлаждающей жидкости. Все приведенные зависимости холодопроизводительности имеют максимумы, которые были достигнуты при силе тока питания ТЭМ 8,5 А, для данной силы тока значения напряжения были равны 19,4 В, 20 В и 21,7 В при значениях. В при значениях температуры охлаждающей жидкости 9 °C, 20 °C и 35 °C соответственно.

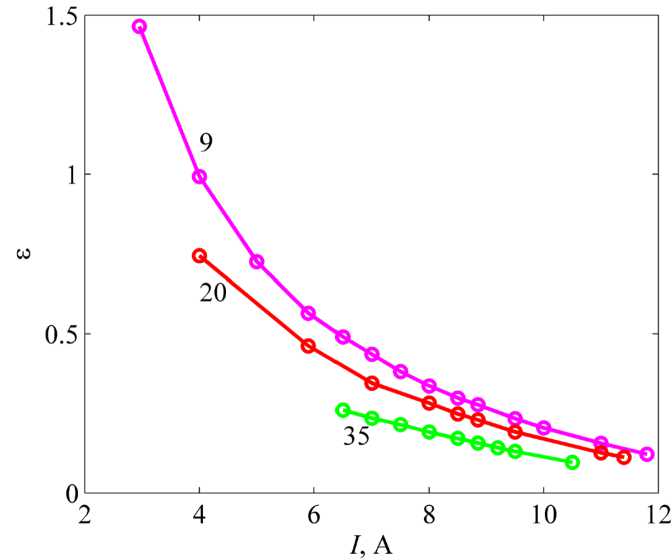

Энергетическую эффективность процесса можно оценить по величине холодильного коэффициента, определяемого как отношение холодопроизводительности к потребляемой ТЭМ электроэнергии ε = Q / W . На рис. 5 приведены рассчитанные зависимости холодильного коэффициента от силы тока для трех значений температуры охлаждающей жидкости, которые указаны на соответствующих кривых.

Рис. 4. Зависимости холодопроизводительности от силы тока питания ТЭМ (на кривых указаны значения температуры охлаждающей жидкости в °C)

Fig. 4. Dependences of cooling capacity on the supply current of the TEM (the curves indicate the values of the coolant temperature in °C)

Рис. 5. Зависимости холодильного коэффициента от силы тока питания ТЭМ (на кривых указаны значения температуры охлаждающей жидкости в оС)

Fig. 5. Dependences of the refrigeration coefficient on the supply current of the TEM (the curves indicate the values of the coolant temperature in °C)

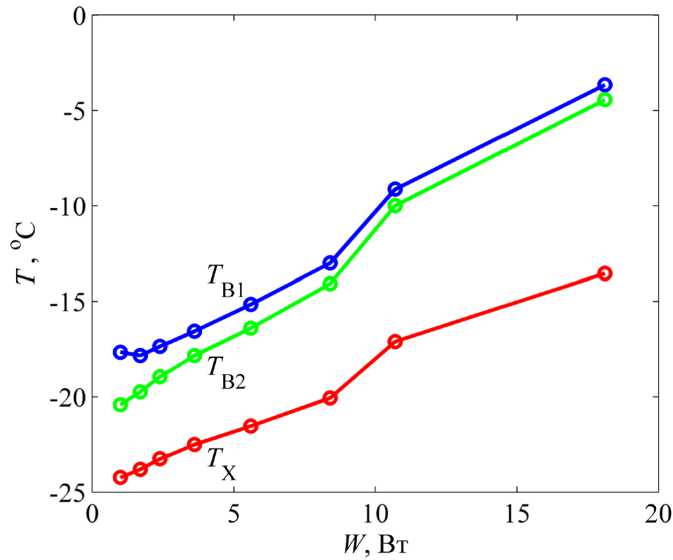

При исследовании характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника был также рассмотрен режим максимального охлаждения при отключенном электрическом нагревателе. При понижении температуры в объёме камеры увеличивается ее разность относительно температуры воздуха в помещении, что приводит к пропорциональному увеличению теплового потока Q к через стенки корпуса и ограничивает глубину охлаждения. При работе вентилятора в номинальном режиме минимальная температура воздуха на входе в теплообменник Т В1 при температуре охлаждающей жидкости 20 °C составила –3,7 °C, она также была достигнута при силе тока питания ТЭМ 8,5 А. Более низкие значения температуры были получены за счет уменьшения потребляемой мощности вентилятора. Во-первых, это непосредственно уменьшает тепловыделение во внутреннем объеме холодильника, во-вторых, снижается скорость воздушного потока, что приводит к уменьшению тепловых потерь через стенки корпуса из-за ухудшения теплообмена внутреннего воздуха со стенками. Для температуры охлаждающей жидкости 20 °C результаты измерений в виде зависимостей температур воздуха на входе в теплообменник Т В1 и на выходе из теплообменника Т В2 , а также температуры Т Х холодной стороны ТЭМ от мощности питания вентилятора приведены на рис. 6. Минимальное значение температуры воздуха на входе в теплообменник Т В1 достигло –17,6 °C при мощности питания вентилятора 1,7 Вт, при этом среднее значение температуры воздуха в объеме холодильника составило –18,5 °C. При дальнейшем уменьшении мощности питания вентилятора значение Т В1 начало расти вследствие значительного снижения эффективности воздушного теплообменника. Значение холодопроизводительности Q , рассчитанное по измеренному перепаду температур между горячей и холодной сторонами по нагрузочной прямой, составило 14,3 Вт. При температуре охлаждающей жидкости 9 °C была достигнута средняя температура воздуха в объеме холодильника –22,2 °C при мощности питания вентилятора 2,7 Вт. Для – 183 –

Рис. 6. Зависимости от мощности питания вентилятора температур воздуха на входе в теплообменник Т В1 , на выходе из теплообменника Т В2 и температуры Т Х холодной стороны ТЭМ при температуре охлаждающей жидкости 20 °C

Fig. 6. Dependences on the fan power supply of the air temperature at the inlet to the heat exchanger ТВ1, at the outlet from the heat exchanger ТВ2 and the temperature ТХ of the cold side of the TEM at a coolant temperature 20 °C температуры охлаждающей жидкости 35 °C это значение составило –10,9 °C при мощности питания вентилятора 1,1 Вт.

Заключение

В ходе проведенных исследований были определены характеристики основных элементов лабораторной модели термоэлектрического холодильника: термические сопротивления устройств подвода и отвода теплоты, корпуса холодильника, также измерены нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля ТВ-199–1.4–0.8 (DRIFT-0.8). Для температурного режима в холодильной камере +3 °C были получены максимальные значения холодопроизводительности Q = 49,1 Вт, Q = 42,4 Вт и Q = 31,6 Вт при значениях температуры охлаждающей жидкости 9 °C, 20 °C и 35 °C соответственно и силе тока питания ТЭМ 8,5 А. При исследовании режима максимального охлаждения в объеме лабораторной модели термоэлектрического холодильника достигнуты средние значения температуры воздуха –22,2 °C, –18,5 °C и –10,9 °C для значений температуры охлаждающей жидкости 9 °C, 20 °C и 35 °C. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для оптимизации конструкции и режимов работы термоэлектрических систем охлаждения.

Список литературы Исследование характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника

- Chang Y. W., Chang C. C., Ke M. T., Chen S. L. Thermoelectric air-cooling module for Chang electronic devices. Applied Thermal Engineering, 2009, 29(13), 2731-2737. EDN: MTNKBJ

- Васильев Е. Н. Термоэлектрическое охлаждение теплонагруженных элементов электроники. Микроэлектроника, 2020, 49(2), 133-141 [Vasil'ev E. N. Thermoelectric cooling of heat-loaded electronics.Russian Microelectronics, 2020, 49(2), 123-131]. EDN: OAMHQU

- Штерн М. Ю., Штерн Ю. И., Шерченков А. А. Термоэлектрические системы для обеспечения тепловых режимов вычислительной техники. Известия вузов. Сер. Электроника, 2011, (4), 30-38 [Shtern M. Yu., Shtern Yu.I., Sherchenkov A. A. Thermoelectric systems for providing thermal modes of computer technology. Izvestija Vysshykh Uchebnykh Zavedenii. Elektronika. 2011, (4), 30-38 (in Rus.)].

- Васильев Е. Н., Гейнц Э. Р., Деревянко В. А., Коков Е. Г., Кукушкин С. В. Термоэлектрический блок охлаждения. Журнал СФУ. Техника и технологии, 2019, 12(2), 146-152 [Vasil'ev E.N., Gejnts E. R., Derevyanko V. A., Kokov E. G., Kukushkin S. V. Thermoelectric cooling block, J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2019, 12(2), 146-152 (In Rus.)].

- Патент 2511922 (РФ) от 10.04.14 г, МПК F25B 21/02. Термоэлектрический блок охлаждения / Деревянко В. А., Гладущенко В. Н., Гейнц Э. Р., Коков Е. Г., Васильев Е. Н., Руссков В. В. [Patent 2511922 (RF), dated 10.04.14, MPK F25B 21/02. Thermoelectric cooling unit. / Derevjanko V. A., Gladushchenko V. N., Gejnts E. R., Kokov E. G., Vasil'ev E.N., Russkov V. V. (in Rus.)].

- Васильев Е. Н., Емельянов Д. П., Нестеров Д. А. Экспериментальное исследование двухфазных термосифонов термоэлектрического блока охлаждения. Журнал СФУ. Техника и технологии, 2023, 16(8), 904-911 [Vasil'ev E.N., Emel'yanov D.P., Nesterov D. A. Experimental Study of Two-Phase Thermosyphons of the Thermoelectric Cooling Unit. J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2023, 16(8), 904-911 (in Rus.)].