Исследование химических элементов в листьях голубики обыкновенной в процессе онтогенеза

Автор: Попов А.И., Дементьев Ю.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследованиями авторов установлено содержание 62 химических элементов в листьях голубики. Выявлено, что в процессе онтогенеза увеличивается содержание B, Mg, Si, Co, Sr и снижается содержание K, P, Cu, Zn. Содержание остальных микроэлементов остается практически на одном и том же уровне.

Голубика обыкновенная, листья, химический элемент, онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14083943

IDR: 14083943 | УДК: 615.322

Текст научной статьи Исследование химических элементов в листьях голубики обыкновенной в процессе онтогенеза

Качественный состав и количественное содержание химических элементов в листьях голубики определяли в нескольких специализированных лабораториях с помощью абсорбционных спектральных, пламенной спектрометрии и фотометрии, ренгенофлюоресцентного и инверсионного вольтамперметрического методов на отечественных и зарубежных приборах, что позволяло расширить спектр определяемых элементов химического состава. Для контроля точности определений применяли метод добавок [5–15].

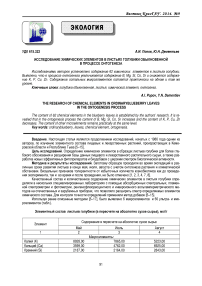

Используя ранее описанные методики [5–17], было выявлено 6 макроэлементов и 56 ультра- и микроэлементов (табл.).

Элементный состав листьев голубики (в пересчете на абсолютно сухое сырье), мкг/г

|

Элемент |

Содержание в пересчете на абсолютно сухое сырье |

||

|

Май |

Июль |

Август |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Макроэлементы |

|||

|

Калий (K) |

8928,00 |

7865,00 |

5223,00 |

|

Кальций (Ca) |

3599,00 |

4762,00 |

6925,00 |

|

Кремний (Si) |

2187,00 |

2164,00 |

2843,00 |

Продолжение табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Магний (Mg) |

1827,00 |

1954,00 |

2369,00 |

|

Натрий (Na) |

58,78 |

59,13 |

37,92 |

|

Фосфор (P) |

5194,00 |

2307,00 |

2295,00 |

|

Ультра- и микроэлементы |

|||

|

Алюминий (Al) |

3,21 |

5,13 |

7,45 |

|

Барий (Ba) |

71,34 |

65,65 |

178,23 |

|

Бериллий (Be) |

0,001 |

0,025 |

0,001 |

|

Бор (B) |

15,46 |

82,42 |

98,67 |

|

Бром (Br) |

2,13 |

6,61 |

5,12 |

|

Ванадий (V) |

0,23 |

0,33 |

0,31 |

|

Висмут (Bi) |

0,001 |

0,012 |

0,011 |

|

Вольфрам (W) |

0,008 |

0,017 |

0,048 |

|

Гадолиний (Gd) |

0,001 |

0,002 |

0,004 |

|

Галлий (Ga) |

0,15 |

0,099 |

0,14 |

|

Гафний (Hf) |

0,006 |

0,008 |

0,025 |

|

Гольмий (Ho) |

0,0002 |

0,0004 |

0,0006 |

|

Германий (Ge) |

0,005 |

0,01 |

0,005 |

|

Диспрозий (Dy) |

0,0011 |

0,0019 |

0,0028 |

|

Европий (Eu) |

0,009 |

0,008 |

0,019 |

|

Железо (Fe) |

54,54 |

64,31 |

91,12 |

|

Золото (Au) |

0,005 |

0,005 |

0,002 |

|

Иттебрий (Yb) |

0,001 |

0,001 |

0,0015 |

|

Иттрий (Y) |

0,014 |

0,026 |

0,017 |

|

Йод (I) |

0,32 |

0,17 |

0,39 |

|

Кадмий (Cd) |

0,59 |

0,38 |

0,39 |

|

Кобальт (Co) |

0,13 |

0,22 |

0,29 |

|

Лантан (La) |

0,022 |

0,048 |

0,057 |

|

Литий (Li) |

0,08 |

0,14 |

0,12 |

|

Лютеций (Lu) |

0,0001 |

0,0002 |

0,0004 |

|

Марганец (Mn) |

303,87 |

221,96 |

270,53 |

|

Медь (Cu) |

11,23 |

4,32 |

5,91 |

|

Молибден (Mo) |

0,11 |

0,50 |

0,059 |

|

Мышьяк (As) |

0,0005 |

0,0005 |

0,65 |

|

Неодим (Nd) |

0,02 |

0,039 |

0,25 |

|

Никель (Ni) |

1,12 |

0,73 |

0,75 |

|

Ниобий (Nb) |

0,009 |

0,001 |

0,012 |

|

Олово (Sn) |

1,69 |

2,93 |

1,32 |

|

Платина (Pt) |

0,001 |

0,002 |

0,001 |

|

Празеодин (Pr) |

0,005 |

0,011 |

0,008 |

|

Ртуть (Hg) |

0,003 |

0,008 |

0,001 |

|

Рубидий (Rb) |

16,21 |

12,42 |

8,15 |

|

Самарий (St) |

0,0021 |

0,0023 |

0,0046 |

|

Свинец (Pb) |

0,16 |

0,12 |

0,24 |

|

Селен (Se) |

0,72 |

0,96 |

1,63 |

|

Серебро (Ag) |

0,0005 |

0,005 |

0,009 |

|

Стронций (Sr) |

7,13 |

8,21 |

20,41 |

|

Сурьма (Sb) |

0,006 |

0,011 |

0,012 |

|

Талий (Tl) |

0,002 |

0,003 |

0,002 |

|

Тантал (Ta) |

0,006 |

0,006 |

0,006 |

|

Титан (Ti) |

4,78 |

4,97 |

4,59 |

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Тербий (Tb) |

0,0005 |

0,0005 |

0,0007 |

|

Торий(Th) |

0,005 |

0,006 |

0,006 |

|

Тулий (Tm) |

0,0002 |

0,0004 |

0,0006 |

|

Уран (U) |

0,003 |

0,009 |

0,003 |

|

Хром (Cr) |

1,31 |

0,72 |

0,76 |

|

Цезий (Cs) |

0,11 |

0,17 |

0,18 |

|

Церий (Ce) |

0,061 |

0,092 |

0,14 |

|

Цинк (Zn) |

89,27 |

40,89 |

27,76 |

|

Цирконий (Zr) |

0,082 |

0,24 |

0,12 |

|

Эрбий (Er) |

0,0005 |

0,0007 |

0,0009 |

Из данных, представленных в таблице, видно, что образцы листьев голубики, собранные в различные фазы развития, как и живое вещество, содержат химические элементы, входящие в состав различных тканей и осуществляющие важнейшие функции, без которых сама жизнь оказалась бы невозможной.

На основании результатов исследований листьев голубики в процессе онтогенеза можно отметить определенные закономерности накопления химических элементов. Концентрации элементов в образцах листьев, собранных в мае, убывают в следующем ряду:

K>P>Ca>Si>Mg>Mn>Zn>Ba>Na>Fe>Rb>В>Cu>Sr>Ti>Al>Br>Sn>Cr>Ni>Se>Cd>I>V>Pb?>Ga>Co>Mo>Cs>Li>Zr>Ce> La>Nd>Y>Eu=Nb>W>Hf>Sb=Ta>Ge=Au=Pr=Th>Hg=U>Sm>Tl>Dy=Be=Bi=Gd=Yb=Pt>As=Ag=Tb=Er=Ho= Tm>Lu.

Несколько иное соотношение элементов в убывающем ряду для проб листьев, собранных в июле:

K>Ca>P>Si>Mg>Mn>В>Ba>Fe>Na>Zn>Rb>Sr>Br>Al>Ti>Cu>Sn>Se>Ni>Cr>Mo>Cd>V>Zn>Co>I=Cs>Li>Pb>Ga>Ce> La>Nd>Y>Be>W>Bi>Pr=Sb>Ge>U>Hf=Eu>Hg>Ta=Th>Au=Ag>Tl>Sm>Gd=Pt>Dy>Yb=Nb>Er>As=Tb>Ho=Tm>Lu.

Для листьев голубики, собранных в августе, результаты в убывающем ряду имеют следующий вид:

Ca>K>Si>Mg>P>Mn>Ba>В>Fe>Na>Zn>Sr>Рb>Al>Cu>Br>>Ti>Se>Sn>Cr>Ni>As>I=Cd>V>Co>Nd>Pb>Cs>Ga=Ce>Li= Zr>Mo>La>W>Hf>Eu>Y>Nb=Sb>Bi>Ag>Pr>Ta=Th>Ge>Sm>Gd>U>Dy>Au=Tl>Yb>Be=Pt=Hg>Er>Tb>Ho=Tm>Lu.

В настоящее время все большее значение приобретает в развитии научного познания биосферы содружество смежных дисциплин. В.И. Вернадский в своей речи на одном из совещаний, рассматривая этот вопрос, сказал, что истинная наука рождается там, где специалист выходит за грани своей специальности [2, 7, 8].

Такая комплексность исследований расширяют возможности экологического познания биосферы. Они позволяют экологии выйти на новые пути и охватить живую природу, её связь со средой, как целое [2]. Необходимость содружества смежных дисциплин в развитии научного познания биосферы стала очевидной. Для получения соответствующих научных и практических выводов, для обработки полученных данных мы использовали математическую статистику. Определение химических элементов в одном образе сырья проводили в 5 повторностях и находили основные статистические характеристики количественной изменчивости. Относительная ошибка количественного определения с 95 % вероятностью не превышала ±8,83 %. Достоверность данных оценивали с помощью критерия Стьюдента t на 5 % уровне значимости, обеспечивающую 95 % доверительную вероятность и свидетельствующую о том, что химические элементы конкретных образцов листьев голубики соответствуют статистическому стандарту [5–15].

Используя математическую статистику, которая позволяет на основании анализа предсказывать вероятное развитие изучаемого объекта в будущем, мы можем представить поведение недоступных пока для нас химических элементов с последующим обсуждением [2, 8].

Для того чтобы выявить геохимическую особенность каждого элемента как в фитосфере, так и фармакофитосфере (его генезис и основные геохимические свойства), необходимо выйти за рамки сложившихся стереотипов и занять новые позиции в отношении растения как объекта исследования [2, 7, 8].

Рассматривая растение как сложную динамическую систему, которая наиболее полно и ясно раскрывает свою природу, как и в случае других составляющих биосферы, через процессы взаимного обмена с окружающей средой уместно использовать научные подходы, рекомендованные В.Д. Корж, при изучении общих закономерностей формирования элементного состава гидросферы и литосферы [7, 8, 15]. Различие элементного состава метеоритного вещества и литосферы является одним из основных ориентиров в исследовании многообразных процессов формирования нашей планеты. Использование позаимствованных методы исследования химических элементов, методологии геохимических исследований, возможностей построения моделей трансформаций веществ с использованием законов химической кинетики, основных закономерностей формирования элементного состава гидро-, литосферы и другихе систем, обладающих большими прогностическими свойствами, а также применение постулатов в исследованиях природных систем и выявление функциональной роли каждого элемента, позволяет прогнозировать их развитие и в конечном счете дает ключ к решению многих теоретических и практических задач, в том числе и протопланетного плана [2, 7, 8, 15].

Нами критически рассмотрены четность группы элемента и четность его порядкового номера в таблице Д.И. Менделеева по сравнению с соседними нечетными. Установлено, что содержание большинства химических элементов в листьях голубики подчиняется вытекающему из данных частному правилу. Это подтверждается данными А.П. Виноградова и результатами других исследователей, а также собственными ранее полученными данными о содержании этих элементов в других представителях флоры [2, 5–15]. Изучение близости размеров радиусов ионов, определенных химических элементов, как известно из геохимии, показало и обусловило в известной мере их совместное нахождение, совместную историю и миграцию в биосфере. Это относится и к растениям. Используя ионный потенциал определенных элементов, мы определились с геохимическим поведением их и доступностью для голубики. Построенные нами графики зависимости средних концентраций элементов в листьях голубики атомного номера элемента, как и в других наших исследованиях, показывают, что эта зависимость не линейна, а геохимическая классификация элементов как фитосферы, так гидросферы, не может строиться только на основе их химической классификации. По этому поводу В.И. Вернадский писал: «Геохимические факты не были приняты во внимание при построении периодической системы элементов. Поэтому геохимическая классификация не может быть заменена их химической классификацией» [2].

Геохимическая система элементов обладает прогностическими свойствами, позволяющими по некоторым известным геохимическим параметрам гидросферы или литосферы предсказать параметры, неизученные для фитосферы [2, 7, 15].

Элементный состав современного живого вещества, в том числе растительного, это результат действия многих факторов и экологических условий. Формирование элементного состава растений зависит от возрастных и генетических факторов, а также от факторов воздействия, участвующих в преобразовании про-топланетного вещества на фоне постоянного метеоритного потока [2, 8, 15].

Следовательно, применение геохимии к изучению фитосферы с ее многочисленными сложными процессами и выяснение функциональной роли каждого элемента, в том числе и в экологически неблагоприятных ситуациях, позволяет прогнозировать их развитие, провести паспортизацию мест заготовки сырья, оценить степень риска развития экологических катастроф и совершенствовать фитоэкологическую классификацию [2, 8].

В дальнейшем будет возрастать роль геохимической системы, созданной в рамках современных знаний о содержании элементов в фитосфере. Накопление и уточнение этих представлений и знаний, а также знаний о процессах формирования элементного состава и обмена элементов на всех составляющих геохимических барьерах фитосферы, приведет к ее развитию и совершенствованию. Значение геохимической системы важно как экологический эталон естественного геохимического состояния биосферы и одной из ее составляющих – фитосферы [2, 7, 8, 15].

Используя для анализа полученных результатов фундаментальный закон Д.И. Менделеева с длинно-периодным вариантом химических элементов, мы определили, что листья голубики, собранные во все периоды, обогащены элементами биофильного характера в значительной мере за счет их способности образовывать прочные элементоорганические соединения с веществами кислого характера, которые постоянно присутствуют в растении и активны в биосинтезе практически всех органических веществ. Голубика, как и все растительные организмы, имеет условия для образования молекулярно-растворимых внутрикомплекс-ных соединений с органическим веществом и их перемещения по частям, органам и тканям.

Полученные данные показывают, что в изученных частях голубики, собранных в любой временной период, содержатся в больших количествах K, Ca, P, Si, Mg, которые накапливают практически все растения, а также концентрируются Mn, Cu, Sr, Cr, Ni, V, Co, Mo, продуцирующие стероиды и тритерпеноиды, дубильные вещества и флавоноиды, антоцианы и полифенольные соединения, аскорбиновую кислоту и углеводы, которые характерны для листьев. Как показали исследования, для изученного вида сырья характерно низкое содержание Er, Tb, Tm, Mo, Lu. Это определяется, прежде всего, общими законами поглощения элементов, а также взаимосвязью с органическими биологически активными веществами и другими элементами, содержавшимися в растении, и возможно экологическими условиями произрастания растений. По содержанию отдельных микроэлементов в листьях голубики полученные нами данные хорошо согласуются с литературными сведениями, а также данными собственных исследований, проведенных ранее для аналогичных видов растений [5–15]. Поскольку исторически сложилось так, что в качестве мер близости в биологии чаще используются меры сходства, а не меры различия.

Динамика накопления микроэлементов в процессе образования листьев согласуется с физиологическими процессами, протекающими в растении. Максимальное содержание суммы микроэлементов установлено для листьев в сравнении с цветами и плодами [8].

Как следует из представленных в таблице данных, в процессе онтогенеза увеличивается содержание B, Mg, Si, Fe, Co, Sr и снижается K, P, Cu, Zn. Особый интерес представляют микроэлементы, которые в больших количествах накапливаются в период полуформирования листьев (июль), что, вероятнее всего, объясняется наиболее активным протеканием ферментативных процессов и накоплением необходимого количества ферментов, которые связаны с микроэлементами. На следующих стадиях формирования листьев преобладают процессы синтеза флавоноидов, дубильных веществ и тритерпеноидов, стероидов и подобных органических соединений с соответствующим увеличением общей массы листа. При этом естественно, что концентрация отдельных микроэлементов будет снижаться на последней стадии листообразования [2, 3].

Калий и фосфор активируют многие ферменты, чем моложе растение, тем больше в нем калия, поэтому вполне закономерно снижение его содержания по мере формирования листьев, так как калий наряду с фосфором способен мигрировать из старых органов по мере снижения их физиологической активности в более молодые. В то же время калий, кальций и фосфор играют важную роль в синтезе белков и, следовательно, при недостатке указанных элементов нарушается рост и формирование листьев. Кальций рассматривается как стабилизатор мембран в растительных клетках и при его недостатке наблюдаются уль-траструктурные нарушения. Ионы цинка наряду с ионами кальция участвуют в транспорте ионов через мембрану. Магний действует как активатор метаболизма и как составная часть прочного комплексного соединения – хлорофилла, одного из самых важных соединений, созданных природой. Бор, цинк, марганец, медь влияют на размножение растений [2, 3, 8].

Сбалансированность химического состава живых организмов – основное условие их нормального роста и развития. Взаимодействие между химическими элементами может быть антагонистическим или синергическим и его несбалансированные реакции могут служить причиной химических стрессов у растений [2, 3, 8].

Избыток химических элементов имеет свои закономерности: по мере возрастания концентрации металлов в среде вначале задерживается рост растений, затем наступает хлороз листьев, который сменяется некрозами и, наконец, повреждается корневая система. Токсическое действие высоких концентраций прямое и косвенное. Прямое воздействие избытка тяжелых металлов в растительных клетках обусловлено или блокировкой реакцией с участием ферментов, или коагуляцией белков. Блокировка ферментов происходит потому, что присутствующие в обилии в клетке тяжелые металлы замещают исходный металл фермента, уменьшая тем самым его каталитические способности или уничтожая их совсем. Прямое влияние высокой концентрации токсикантов может сопровождаться ее косвенным воздействием – переходом питательных веществ в недоступное состояние и созданием голодной сферы. У ослабленных растений эффект прямого токсикоза значительно увеличивается [2, 8].

Несмотря на расхождения опубликованных данных в отношении уровней токсичности, можно констатировать, что наиболее токсичны для высших растений Hg, Cu, Ni, Pb, Co, Cd. Доказано, что Ca, Mg и Р – главные антагонистические элементы в отношении поглощения и метаболизма многих микроэлементов. Однако и для антагонистических пар элементов наблюдались иногда синергические эффекты, что связано, вероятно, со специфическими реакциями у отдельных генотипов или видов растений. Наибольшее число антагонистических реакций в метаболизме наблюдается для Fe, Cu, Zn, которые являются ключевыми элементами в физиологии растений, а также для Cr, Mo, Se. Эти процессы контролируются многими факторами и происходят как внутри клеток, так и на поверхности мембран, а также в среде, окружающей растения [2, 8]. Наиболее важно антагонистическое действие Ca и Р на такие опасные для всего живого химические элементы, как Be, Cd, Pb, Ni.

Перед селекционерами стоит также задача по выведению сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к загрязнению почв тяжелыми металлами и не аккумулирующих их в своем составе. При этом особое внимание следует обращать на способность микроорганизмов концентрировать металлы [2].

Заключение . Придавая изучению региональных особенностей микроэлементного режима первостепенное значение, а также используя при этом современную доказательную базу в подтверждении большой роли природных условий в биогеохимическом районировании Западной Сибири и паспортизации пищевых и лекарственных местных растений с учетом элементного состава культивируемых и дикорастущих видов, установления доброкачественности сырья, мы тем самым обеспечиваем возможность практического использования полученных сведений для местных заготовительных организаций.

Учитывая своеобразие условий рассматриваемой территории и большую роль природных условий в формировании здесь микроэлементного состава, полагаем, что их изучение имеет определенное научное значение и практическую роль при использовании природных богатств данного региона.