Исследование иерархической структуры инновационных систем

Автор: Дячук Екатерина Александровна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 1-2 (103), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются инновационные системы с иерархических позиций, исследуются макро-, мезо- и микроуровни инновационных систем, их взаимовлияние и взаимосвязь.

Иерархическая структура инновационной системы, уровни инновационных систем, национальная инновационная система, региональная инновационная система, инновационная система предприятий

Короткий адрес: https://sciup.org/14875794

IDR: 14875794

Текст научной статьи Исследование иерархической структуры инновационных систем

Формирование инновационной системы основано на концепции национальных инновационных систем, получивших развитие в 80-е годы XX-го века, разработчиками которой являются К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нельсон, определенный вклад внесли также С. Девис, Д. Кларк, Э. Менсфилд, Л. Сое-те, А. Ромео. Их заслуга состоит в разработке общих методологических принципов «основанных на идеях Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций, признании научных исследований и инвестирования в создание интеллектуальной продукции как главных факторов экономического развития; особенностей институциональных аспектов инновационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру, признании особой роли знания в экономическом развитии, исследование ценности нематериальных активов компании по сравнению с ее материальными ресурсами и финансовым капиталом и институциональной роли в национальной экономике инноваторов-предпринимателей» [8, с. 58]. Предлагаемая концепция служит для формирования нового подхода в развитии инновационной деятельности, инновационный процесс следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости всех элементов, при этом функционирование инновационных систем обеспечивается определенным набором институциональных факторов.

Как подчеркивает О.Г. Голиченко, эта концепция объединяет все основные составляющие инновационного процесса, а именно: организационные, социальные, политические и экономические [3]. «Государство формирует институты: законы, нормы, правила, … участие государства в поддержке и регулировании важнейших элементов национальных инновационных систем больше, чем в других экономических подсистемах» [4]. Государство является «катализатором инновационных процессов, направленных на поддержку исследований и разработок, создание благоприятных условий развития инновационной деятельности, инициирует задачи и новые программы, способствует открытию новых коммуникационных каналов между различными участниками инновационной деятельности. Государство выступает и в роли третейского судьи, рассматривающего расходящиеся интересы между различными участниками будущих разработок» [8, с. 177].

ГРНТИ 06.54.31

Екатерина Александровна Дячук – аспирант кафедры менеджмента Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

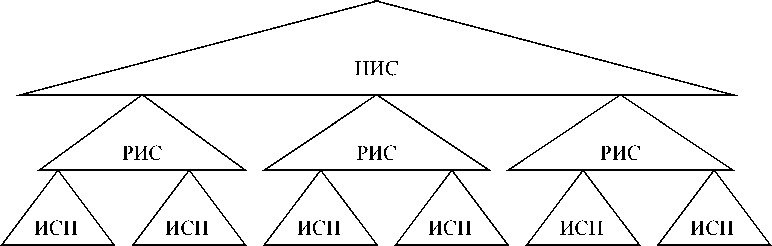

С иерархических позиций в инновационных системах выделяют три уровня: уровень страны (макроуровень) – национальная инновационная система (НИС); уровень региона (мезоуровень) – региональная инновационная система (РИС); уровень предприятия (микроуровень) – инновационная система предприятия (ИСП) (см. рис.). Функционирование механизма инновационных систем на каждом из представленных уровней имеет свои особенности, но при этом имеет место влияние уровней друг на друга и их взаимосвязь.

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Рис. Иерархическая структура инновационных систем [8, с. 155]

Первый уровень (макроуровень) представляет собой НИС, возникновение которой обусловлено бурным ростом инновационных преобразований последних десятилетий, взаимосвязью «между рынками капитала и новыми технологиями, усилением социальной ориентации новых технологий, масштабным характером создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг, определенной системой взаимоотношений между наукой, производством и обществом» [8, с. 54]. Макроуровень определяется проводимой государством макроэкономической политикой, законотворческой деятельностью, абсорбционными и инновационными возможностями страны, историческими особенностями, культурными традициями, ментальностью.

НИС представляет собой «совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую правительствам для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс» [11]. НИС – это часть экономической системы страны. Цель формирования НИС – обеспечение устойчивого экономического развития страны на основе интеграции науки, образования и бизнеса, производство конкурентоспособной продукции на основе использования современного оборудования и технологий, подготовки высококвалифицированных специалистов, развития инновационной культуры, создания дополнительных рабочих мест в различных отраслях, притока денежных ресурсов в бюджеты разных уровней и повышения качества жизни населения.

Именно формирование и развитие инновационных систем позволило многим странам (Гонконг, Норвегия, Сингапур, Тайвань, Финляндии, Южная Корея) за довольно короткий период времени произвести мощный рывок в своем развитии. Формирование благоприятных условий реализации инновационной политики осуществляется на макроуровне. Как отмечается в Национальном докладе об инновациях, в России за последние годы сформированы основные элементы национальной инновационной системы, продолжается реализация масштабных преобразований: сформированы и поддерживаются институты развития (Фонд «Сколково», АО «РВК», АО «РОСНАНО», «Фонд содействия инновациям», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ», фонд «ВЭБ Инновации» и др.), разработана стратегическая программа действий инновационного развития страны, как важнейший правительственный документ, разработаны госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и технологий», «Развитие промышленности и повешение ее конкурентоспособности» [7].

Тем не менее, достигнутые результаты не соответствуют ожиданиям. Инновационная система ослаблена из-за неблагоприятной инновационной среды, а инновационная политика не оказывает существенного влияния на государственную политику в области формирования бизнес-среды как на региональном уровне, так и на уровне отдельного предприятия.

На втором уровне – мезоуровне (промежуточном) – происходит трансформация глобальных инновационных процессов, их подстройка к местным условиям. Это помогает локальным инициативам выйти наверх, «быть услышанными» [10, с. 53]. В инновационных процессах важным становится региональный вектор развития. РИС расположена между макро- и микроуровнями инновационных систем, это «комплекс учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих создание и распространение новых технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной научной и инновационной политики, региональной политики, проводимой на федеральном уровне и социально-экономической политики региона» [5, с. 43].

Функционирование РИС предусматривает обеспечение эффективного взаимодействия субъектов инновационной деятельности определенного региона, оптимальное использование в инновационном процессе всего регионального потенциала. РИС «дает толчок к ускорению инновационных процессов, протекающих на территории региона, возможность стать полигоном для реализации первоочередных инновационных проектов и выступать донором инноваций по отношению к другим, менее активным в инновационной деятельности, регионам. Именно в регионах можно наблюдать за реализацией конкретных новшеств» [8, с. 54]. Развитие РИС подтверждается созданием технопарков, технополисов, «инновационных полигонов», региональных корпораций развития на условиях партнерства государства и бизнеса, крупнейшими региональными центрами инновационного развития становятся федеральные университеты.

Согласно рейтингу инновационного развития субъектов РФ по итогам 2016 г. и инновационного бизнеса в регионах РФ, представленного Ассоциацией инновационных регионов России (АИИР), в пятерку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Новосибирская области. Активная инновационная деятельность Калужской области является объектом пристального внимания для многих регионов. 45% всех инновационных предприятий России работают на территории регионов АИИР и выпускают 30% всей инновационной продукции страны [2]. В то же время, до сих пор актуальна проблема совершенствования инновационной политики на региональном уровне, во многих регионах результативность инновационной деятельности оставляет желать лучшего. К основным причинам существующих проблем следует отнести несовершенство законодательной базы; слабый альянс науки и бизнеса; нехватку специалистов с инновационным мышлением; незаинтересованность отечественных предприятий в активизации инновационной деятельности [1].

Общепризнано, что регионы являются двигателями развития инновационной деятельности не только на региональном уровне, но и всей страны. Для активизации развития инновационной деятельности в регионах необходимо принимать во внимание разнообразные интересы стейкхолдеров инновационной деятельности на мезоуровне, участвующих и заинтересованных в результатах этой деятельности: власти, науки, образования, бизнеса, финансовых институтов. В каждом регионе формирование инновационной системы должно основываться на собственных приоритетах, направлении развития территории, с учетом своих социально-экономических особенностей, научного и ресурсного потенциала. Механизм функционирования РИС должен включать региональную политику, нормативно-правовое обеспечение, формы регулирования и базироваться на экономическом потенциале, интеграции региона, состоянии региональных рынков, ментальности населения и возможности осуществления собственных программ роста за счет своих средств [8, с. 188].

На микроуровне расположена инновационная система предприятий. Наряду с инновационными системами страны и регионов важно формировать ИСП, как необходимое условие повышения конкурентоспособности предприятия. До сих пор инновационные системы предприятия являются наименее разработанной областью исследования. ИСП – это «система, создающая условия, необходимые для инновационного развития предприятия и представляющая собой совокупность взаимосвязанных структур, занятых разработкой и производством и коммерческой реализацией конкурентоспособной продукции» [9, с. 68]. Инновационные системы на микроуровне охватывают крупные компании. Как подчеркивается в Национальном докладе об инновациях, «фокусировка инновационной политики на зрелых и в особенности на крупных компаниях является тенденцией последнего времени и во многих странах-лидерах инноваций» [7, с. 33].

Фокусирование на «крупные компании позволит напрямую воздействовать на большую часть экономики: доля крупных компаний в России – 79% против 42% в среднем в сопоставимых странах. При этом государство имеет прямые рычаги влияния на крупный бизнес, учитывая его высокую долю в крупных компаниях (81% в топ-10 крупнейших компаний)» [7, с. 3]. ИСП формируются совокупностью институциональных факторов, действующих как внутри предприятия, так и из внешней среды и ориентированы на поиск, разработку и выпуск новой продукции или услуги. ИСП, «в отличие от традиционной, ставит новые приоритеты в стратегических целях и мероприятиях, которые устанавливает перед собой и исполняет высший менеджмент предприятия» [6, с. 53].

Одними из основных факторов, влияющих на ИСП, являются роль, место и значение научных разработок в развитии предприятия, степень восприятия новшеств и готовность менеджмента и сотрудников к изменениям. В связи с тем, что предприятия являются открытыми системами, серьезное влияние на эффективное функционирование ИСП оказывает и внешнее окружение, в том числе эффективное функционирование РИС, на территории которой находится предприятие.

В рамках одной и той же отрасли предприятия различаются технологической оснащенностью, уровнем инновационности организации, абсорбционным и инновационным потенциалом. К сожалению, многие крупные предприятия в полной мере не реализуют потенциал инновационного развития, следствием чего является утрата конкурентных позиций на рынке. Удельное количество инновационных компаний в России более чем в 3 раза ниже, чем в странах-лидерах [7, с. 7]. Системный подход в развитии инновационной деятельности на предприятиях является необходимым условием формирования атмосферы, способствующей повышению инновационной культуры работников, мотивации менеджмента к долгосрочному росту организации.

ИСП в сотрудничестве с университетами, научными организациями и институтами развития в состоянии обеспечить не только разработку и выпуск инновационной продукции, но и коммерциализировать результаты инновационной деятельности и влиять на результаты деятельности РИС, что, в свою очередь, обеспечит эффективность инновационной системы страны в целом. Таким образом, многоуровневый характер инновационных систем имеет сквозной характер.

Список литературы Исследование иерархической структуры инновационных систем

- Балашов А.И., Рогова Е.М., Рудская И.А. Формирование региональной инновационной системы в Санкт-Петербурге//Экономическое возрождение России. 2015. № 1 (43). С. 96-114.

- Владимиров C. В Калужской области наблюдается развитие фармацевтической отрасли. . Режим доступа: http://doktor77.ru/mod/forum/forum_viewtopic.php79123.last (дата обращения 18.01.2017).

- Голиченко О.Г. Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования. . Режим доступа: http://institutiones.com/innovations/2523-nacionalnaya-innovacionnaya-siste-ma.html (дата обращения 21.02.2017).

- Иванова Н.И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем. М.: ИМЭМО РАН, 2001. 312 с.

- Казанцев А.К. Особенности развития национальной и региональных инновационных систем в Российской Федерации. СПб.: ЦИСН, 2003. 46 с.

- Козлов А. А. Инновационная система предприятия как инструмент инновационного развития//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. Т. 2. № 28. С. 52-54.

- Национальный доклад об инновациях в России: 2016. М.: Минэкономразвития России, 2016. 100 с.

- Салимьянова И.Г. Методологические аспекты построения национальной инновационной системы: монография. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 226 с.

- Салимьянова И.Г. Формирование инновационной системы предприятий//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия Экономика. 2011. № 3 (46). С. 67-72.

- Симонян Р. Х. Концепция мезоуровня применительно к региону//Социологические исследования. 2010. № 5. C. 51-61.

- Metcalf S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives//Handbook of the Economics of Innovation and Technological Changes. Oxford (UK), Cambridge (US): Blackwell Publishers, 1995.