Исследование интенсивности процессов микробной деструкции органического вещества в сухостепных почвах Юго-Западного Забайкалья с использованием аппликационных методов

Автор: Буянтуева Любовь Батомункуевна, Никитина Елена Петровна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 3 (8), 2018 года.

Бесплатный доступ

Для оценки влияния климатических факторов на ферментативную активность (протеазную и целлюлазную) микробных сообществ проведено исследование интенсивности разложения модельных субстратов (целлюлозы и белка) в полевых условиях. Наибольшая интенсивность разложения модельных субстратов наблюдалась в благоприятный по гидротермическим условиям 2016 год: среднегодовая скорость для белка и целлюлозы составила 0,095-0,169 и 0,032-0,045% в сут соответственно. В более засушливый 2015 год отмечены самые низкие показатели их разложения (0,022-0,082 и 0,008-0,023% в сут соответственно). В зависимости от особенностей климатических условий Юго-Западного Забайкалья отмечены определенные общие черты процесса деструкции модельных субстратов в разные периоды исследования. Наиболее благоприятным по гидротермическим показателям (оптимальные температуры совпадают с наибольшим увлажнением) для деятельности микроорганизмов являлся летне-осенний период: скорость разложения белка и целлюлозы составила 0,051-0,520% в сут и 0,014-0,110% в сут соответственно. Отмечена низкая актуальная целлюлозоразрушающая активность (0,001-0,160% в сут) исследуемых почв, несмотря на относительно высокую потенциальную целлюлозоразрушающую способность исследуемых почв (0,18-1,34% в сут). Более высокие темпы разложения полотна в природных условиях наблюдались в подгумусовых горизонтах исследуемых почв, менее подверженных иссушению и инсоляции.

Микробная деструкция, сухостепные почвы, аппликационные методы, целлюлозоразрушающая активность почв

Короткий адрес: https://sciup.org/148318008

IDR: 148318008 | УДК: 579.26 | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-3-28-37

Текст научной статьи Исследование интенсивности процессов микробной деструкции органического вещества в сухостепных почвах Юго-Западного Забайкалья с использованием аппликационных методов

Одним из важнейших показателей функционирования наземных экосистем является процесс микробной деструкции органического вещества, протекающий в почве. Он во многом зависит как от качества и количества поступающих органических остатков, так и гидротермических условий среды. Как отмечают некоторые авторы, в условиях естественных экстремальных экосистем (степи, пустыни, горные области) решающее влияние на процессы деструкции оказывают климатические факторы [Forman и Godron, 1986; Fischer et al., 2006]. Для пустыни и степи — это влажность, а в случае горного ландшафта — температура [Fischer et al., 2006].

Степные экосистемы Забайкалья, являясь самыми теплообеспеченными на данной территории, формируются в условиях острого дефицита влаги, обусловленного не только малым количеством осадков (200–300 мм/год), но и неравномерностью их выпадения (до 70% во второй половине лета) [Ногина, 1964; Цыбжитов и др., 1999; Экологический атлас… 2015].

В связи с этим степям Забайкалья присущ «полупустынный облик»: короткий вегетационный период, приуроченный в основном ко второй половине лета, обуславливает невысокую продуктивность фитоценозов, неравномерное распределение фитомассы, большая часть которой приходится на корни, сосредоточенные в приповерхностном слое почвы [Бойков и др., 2002; Меркушева и др., 2006]. Все это, несомненно, оказывает сильное влияние на темпы деструкции органического вещества в данных почвах и непосредственно влияет на почвенное плодородие.

В связи с этим цель настоящей работы заключалась в исследовании интенсивности процессов микробной деструкции целлюлозы и белка в сухостепных почвах Юго-Западного Забайкалья с использованием аппликационных методов.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования послужили почвенные разрезы под сухостепными сообществами на территории Юго-Западного Забайкалья. Разрезы № 1 и № 3 были заложены в Тугнуйской котловине в отрогах хребта Барского (51008ʹ977ʹʹ–51011ʹ254ʹʹ с. ш., 1070244ʹ23ʹʹ–107034ʹ768ʹʹ в. д.; 613–698 м над ур. м.); разрезы № 4 и № 5 в подножии хр. Хамар-Дабан на контакте с Ивол-гинской котловиной (51034ʹ849ʹʹ–51037ʹ033ʹʹ с. ш., 10700ʹ939ʹʹ–107007ʹ701ʹʹ в. д.; 637–686 м над ур. м.).

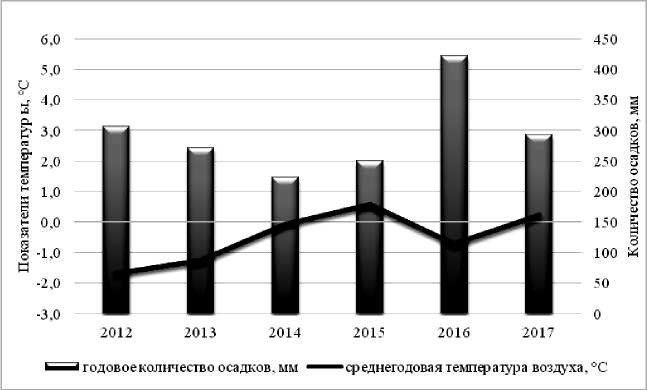

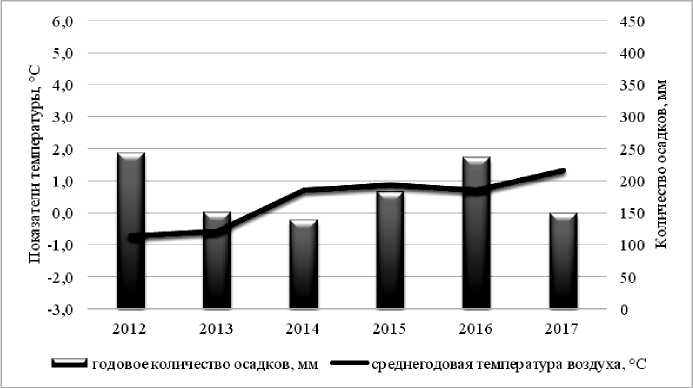

Погодные условия в исследуемом регионе с 2012 по 2017 г. отличались нестабильностью. Наименьшая среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции с. Мухоршибирь (рис. 1.), отмечена в 2012 г. (-1,7 °С), далее идет ее постепенное увеличение с максимумом в 2015 г. (0,6 °С). Годовое количество осадков в период с 2012 по 2014 г. сокращается с 307,1 до 223,2 мм, максимум отмечен в 2016 г. (422,6 мм), когда в августе осадков выпало вдвое выше нормы. По данным метеостанции с. Иволгинск (рис. 2), наименьшая среднегодовая температура воздуха также отмечена в 2012 г. (-0,7 °С), далее идет ее постоянное увеличение с максимумом в 2017 г. (1,3 °С). Количество осадков варьирует от 138,6 в 2014 г. до 242,7 мм в 2012 г. Для обоих районов исследования самым жарким месяцем был июль, когда среднемесячные показатели температуры воздуха достигали 22,6 °С (метеостанция с. Мухоршибирь) и 24,1 °С (метеостанция с. Иволгинск); самая низкая температура отмечена в январе: -26,2 --25,1 °С соответственно. В среднем до 46% осадков приходится на июль — август. Наименьшие показатели влажности, опускавшиеся в отдельные годы до 42,9%, характерны для мая и апреля.

Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха и количество осадков по данным метеостанции с. Мухоршибирь

Рис. 2. Среднегодовая температура воздуха и количество осадков по данным метеостанции с. Иволгинск

Влияние температуры и влажности на интенсивность разложения целлюлозы и белка в полевых условиях (на поверхности исследуемых почв) определяли аппликационным методом с использованием модельных субстратов с 2012 по 2017 г. Учитывая климатические условия Западного Забайкалья, сезонную динамику разложения модельных субстратов исследовали согласно следующим периодам: начало мая — середина июля (далее — весеннелетний период), середина июля — начало октября (летнее-осенний) и начало октября — конец апреля (осеннее-весенний). Целлюлазную активность определяли по убыли массы фильтровальной бумаги [Захарченко, 1961; Ха- зиев, 2005], протеазную — по степени разложения желатинового слоя (белка) на фотобумаге [Носова, Гельтцер, 1984; Хазиев, 2005].

Актуальную целлюлозоразлагающую активность исследуемых почв определяли аппликационным методом Мишустина и Петровой [Методы… 1991]. Стерильную хлопчатобумажную ткань шириной 15 см, укрепленную с внешней стороны полиэтиленовой пленкой, устанавливали на всю глубину почвенного разреза. По истечении срока экспозиции полотна осторожно извлекали, очищали от почвы и последовательно обрабатывали 1%-соляной кислотой, 1%-ным раствором соды и дистиллированной водой, подсушивали, а затем взвешивали [Хазиев, 2005]. По убыли массы ткани судили об интенсивности процесса разрушения клетчатки, согласно шкале, предложенной Звягинцевым [Методы… 1991]: очень слабая <10, слабая 10–30, средняя 30–50, сильная 50–80, очень сильная >80%.

Потенциальную целлюлозоразрушающую активность почв определяли с помощью хлопчатобумажной ткани в чашках Петри при оптимальных условиях (влажности 60% от полной влагоемкости почвы и температуре 30 °С) в течение месяца. Целлюлазную активность выражали в% и рассчитывали по изменению массы образцов тканей от исходной массы после инкубирования.

Результаты и обсуждение

На сегодняшний день существует достаточно много методов определения биологической активности почв. Однако многие из них дают информацию на данный момент исследования и не раскрывают специфику функционирования микробиоты в пространстве и во времени. Этого недостатка лишены аппликационные методы с использованием стандартизированных модельных субстратов, позволяющие проследить состояние микробиоты, оценить интенсивность процессов в различных горизонтах почвы на определенном отрезке времени и влияние факторов окружающей среды на процесс деструкции [French, 1988; Hill et al., 1988; Imberger et al., 2010; Tiegs et al., 2013].

Влияние климатических факторов (температуры и влажности воздуха) на разложение модельных субстратов . С целью оценки влияния климатических факторов на ферментативную активность (протеазную и целлюлазную) микробных сообществ проведено исследование интенсивности разложения модельных субстратов (целлюлозы и белка) в полевых условиях.

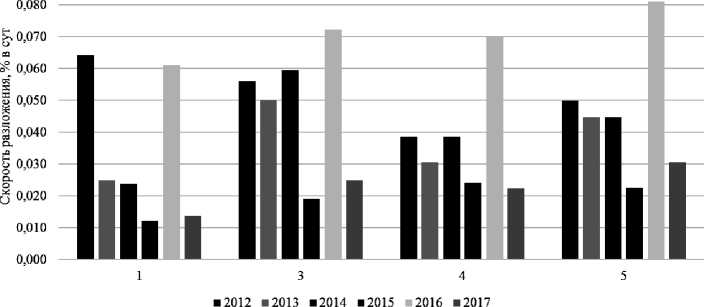

Ежегодные величины разложения модельных субстратов в исследуемых степных экосистемах показали ее заметные колебания по годам (рис. 1).

Наибольшая интенсивность разложения модельных субстратов наблюдалась в благоприятный по гидротермическим условиям 2016 год: среднегодовая скорость для белка и целлюлозы составила 0,095–0,169 и 0,032–0,045% в сут соответственно. В более засушливый 2015 год отмечены самые низкие показатели их разложения (0,022–0,082 и 0,008–0,023% в сут соответственно).

Рис. 3. Среднегодовая скорость разложения модельных субстратов,%/сут

В исследуемый период прослеживается тенденция к замедлению деструкции модельных субстратов для почвы участка № 1, где даже в благоприятный по гидротермическим условиям 2016 год не наблюдается заметного повышения исследуемой ферментативной активности. Это, по-видимому, связано с интенсивной антропогенной нагрузкой, так как данная территория активно используется как пастбище (с 2010 г.). Также необходимо отметить довольно резкие колебания среднегодовой скорости разложения модельных субстратов (особенно белка) на поверхности лугово-каштановой почвы (участок № 5). Возможно, это обусловлено особенностью микроклимата. Данная почва находится на пониженном участке в подножии склона, благодаря чему создаются относительно благоприятные условия (влажность) для развития, видимо, более мезофильного микробного сообщества.

Динамика целлюлазной и протеазной активности прослеживается внутри вегетационного сезона, где достаточно велика зависимость от поступающих тепла и влаги, причем для степей в целом лимитирующим фактором, как было отмечено выше, является влажность. Для изученных участков выявлена заметная обратная корреляция интенсивности разложения белка и целлюлозы с температурой воздуха (r = –0.64 – –0.87; r = –0.68 – –0,90 соответственно). Наряду с температурой на разложение данных модельных субстратов влияла и влажность воздуха, отмечена заметная прямая корреляция (r = 0.62 – 0.79; r = 0.51 – 0.75 соответственно).

В зависимости от особенностей климатических условий Юго-Западного Забайкалья отмечены определенные общие черты процесса деструкции модельных субстратов в разные периоды исследования. Наиболее благоприятным по гидротермическим показателям (высокие температуры совпадают с наибольшим увлажнением) для деятельности микроорганизмов является летне-осенний период. В этот период исследования скорость разложения белка и целлюлозы составила 0,051–0,520% в сут и 0,014–0,110% в сут соответственно. В весенне-летний период, когда исследуемые почвы подверже- ны иссушению вследствие раннего схода снежного покрова и малого количества осадков в апреле — мае, активность микроорганизмов значительно снижена. В этот период скорость разложения для белка варьировала от 0,014 до 0,178% в сут, целлюлозы от 0,007 до 0,069% в сут. В холодный период модельные субстраты подвергались незначительной микробной деструкции, интенсивность разложения белка и целлюлозы составила 0,001–0,006 и 0,0002–0,004% в сут соответственно. Низкие температуры в сочетании с маломощным снеговым покровом в холодный период ведут к затуханию активности микроорганизмов.

В целом можно отметить относительно низкую степень разложения целлюлозы по сравнению с белком, что обусловлено прежде всего ее качеством (более трудноразлагаема), а также высокой требовательностью целлюлозоразрушающих бактерий к влаге по сравнению с другими физиологическими группами, в частности протеолитиками.

Целлюлозоразрушающая активность почв. Целлюлоза как структурный компонент растительной клеточной стенки составляет от 30 до 60% растительного материала (от сухого веса), ее разложение имеет большое значение для биогеохимического цикла углерода [Paul and Clark, 1996]. Ранее проведенные исследования химического состава фитоценозов, произрастающих на исследуемых почвах, показали относительно высокое содержание целлюлозы, которое варьировало от 26,1 до 30% в живой фитомассе, от 37 до 43,3% в мертвой фитомассе и от 34,2 до 39,1% в корнях [Буянтуева, Алексеева, 2012].

Нами проведено исследование актуальной и потенциальной целлюлозоразрушающей активности по степени разложения хлопчатобумажной ткани. Этот метод хорошо подходит для изучения сезонной и годовой активности, особенно в умеренных и субполярных регионах, где деструкция органического вещества идет относительно медленнее [French, 1988]. Данный метод не может быть использован для количественного определения распада нативной целлюлозы из-за структурных различий в органическом веществе растительности и модельном субстрате [French, 1988; Ineson и др., 1988]. Однако результаты ранее проведенных исследований демонстрируют положительную связь между скоростью разложения органического вещества и модельных субстратов [Fox and Van Cleve, 1983; Hill et al., 1985; Hopkins et al., 1990; French, 1988; Hill et al., 1988; Tiegs et al., 2013]. Данный метод успешно используется для оценки влияния не только гидротермических показателей среды, но и антропогенных факторов [Корсунова, Чимитдоржие-ва, 2008; Imberger et al., 2010; Булгакова, 2012; Плеханова, Потапова, 2014; Clapcott and Barmuta, 2010; Chew и др., 2001; Воробейчик, 2007].

Исследуемые почвы характеризуются в основном слабой интенсивностью целлюлозоразложения (табл. 1): за один год экспозиции в естественных условиях разложению подвергалось от 11 до 29% хлопчатобумажного полотна. В более засушливые 2015 и 2017 гг. показатели интенсивности разрушения клетчатки характеризовались как очень слабые.

Наибольшие показатели разложения субстрата в основном приурочены к подгумусовым горизонтам исследуемых почв (до 0,16% в сут), менее под- верженным иссушению и солнечной радиации, чем верхние горизонты. В целом вниз по профилю целлюлозоразрушающая активность снижается. Однако иногда наблюдается разрушение полотна и в более глубоких горизонтах. Скорее всего, это происходит в период глубокого прогревания почвенной толщи (июль — август) из-за активации микроорганизмов.

0,090

Рис. 4. Среднегодовая скорость разложения хлопчатобумажного полотна в пределах почвенного профиля,% в сут

Необходимо отметить, что сезонная динамика разложения хлопчатобумажной ткани соответствует динамике разложения модельного субстрата, с наибольшей активностью в летне-осенний период и ее подавленности в холодный период.

Данные разложения хлопчатобумажной ткани свидетельствуют о низких темпах микробной деструкции, протекающей в исследуемых почвах. Возможно, это связано со слабой активностью целлюлозоразрушающих микроорганизмов ввиду короткого благоприятного по гидротермическим показателям периода для их деятельности. Также, видимо, это обусловлено довольно низкой их численностью, о чем свидетельствуют ранее проведенные исследования [Буянтуева, Никитина, 2015].

В целом полученные данные подтверждают выводы некоторых исследователей о замедленности микробиологических процессов, происходящих в степных почвах Забайкалья [Нимаева, 1992; Корсунова, Чимитдоржиева, 2008; Санданова, Буянтуева, 2008].

Проведенные исследования потенциальной целлюлозоразрушающей активности почв при оптимальных условиях для деятельности микроорганизмов показали значительное превышение данных интенсивности ее разложения в полевых условиях. Скорость разложения хлопчатобумажной ткани составила 0,01–1,34% в сут. Более интенсивное разложение хлопчатобумажной ткани (0,18–1,34% в сут) наблюдалось в микрокосмах с почвой, взятой из гумусового горизонта. Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые почвы обладают довольно высокой потенциальной способностью к разложению органических веществ.

Заключение

Природно-климатические особенности исследуемого региона (малое количество осадков, неравномерность их выпадения, низкие температуры воздуха в течение длительного периода) обусловливают довольно низкие темпы разложения модельных субстратов (белка и целлюлозы). Более высокие темпы их разложения наблюдаются в летний (вторая половина лета) и ранне-осенний период, наиболее благоприятный по гидротермическим показателям для деятельности микроорганизмов.

Отмечена низкая актуальная биологическая активность (целлюлозоразрушающая) исследуемых почв, несмотря на относительно высокую потенциальную целлюлозоразрушающую способность исследуемых почв. Более высокие темпы разложения полотна в природных условиях наблюдались в подгумусовых горизонтах исследуемых почв, менее подверженных иссушению и инсоляции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Проект № 6.9754.2017).

Список литературы Исследование интенсивности процессов микробной деструкции органического вещества в сухостепных почвах Юго-Западного Забайкалья с использованием аппликационных методов

- Бойков Т. Г., Харитонов Ю. Д., Рупышев Ю. А. Степи Забайкалья: продуктивность, кормовая ценность, рациональное использование и охрана. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. 230 с.

- Булгакова М. А. Биологическая активность антропогенно нарушенных черноземов степной и лесостепной зоны // Вестник ОГУ. 2012. № 10(146). С. 83-86.

- Буянтуева Л. Б., Алексеева Е. В. Химический состав и питательная ценность степных растений Бурятии // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. 2012. № 1(42). С. 67-69.

- Буянтуева Л. Б., Никитина Е. П. Микробиологические исследования каштановых почв Юго-Западного Забайкалья // Самарский научный вестник. 2015. № 2(11). С. 38-40.

- Воробейчик Е. Л. Сезонная динамика пространственного распределения целлюлозолитической активности почвенной микрофлоры в условиях атмосферного загрязнения // Экология. 2007. № 6. С. 427-437.