Исследование электрокинетических свойств регулярных мультимолекулярных сорбентов на основе стеаратов трехвалентных металлов

Автор: Суходолов Николай Геннадьевич, Гладилович В.Д., Колоницкий П.Д., Шрейнер Е.В., Янклович А.И., Селютин А.А., Краснов Н.В., Подольская Е.П.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Хроматография, ПЦР-, ДНК-анализ

Статья в выпуске: 1 т.23, 2013 года.

Бесплатный доступ

Методами потенциала течения и микроэлектрофореза исследованы электрокинетические свойства регулярных мультимолекулярных сорбентов на основе стеаратов металлов. Показано, что для двух различных типов объектов, таких как пленки Ленгмюра—Блоджетт, перенесенные на твердую подложку, и коллапсированные монослои, зависимости электрокинетического потенциала от рН раствора электролита практически совпадают, что позволяет считать коллапсированные монослои регулярными мультимолекулярными структурами, аналогичными пленкам Ленгмюра—Блоджетт. Определены значения изоэлектрической точки для стеаратов ряда трехвалентных металлов. На основании полученных зависимостей предложены условия проведения металл-аффинной хроматографии на регулярных мультимолекулярных сорбентах.

Пленки ленгмюра—блоджетт, электрокинетический потенциал, микроэлектрофорез, регулярный мультимолекулярный сорбент

Короткий адрес: https://sciup.org/14264836

IDR: 14264836 | УДК: 543.544.414.(17)

Текст научной статьи Исследование электрокинетических свойств регулярных мультимолекулярных сорбентов на основе стеаратов трехвалентных металлов

Ранее [1] был разработан регулярный мульти-молекулярный сорбент (РММС) на основе солей стеарата железа (III), и масс-спектрометрически [2] определено, что основным структурным звеном полученных сорбентов является дистеарат, причем оставшаяся вакантная валентность атома железа может использоваться для связи с молекулами аналита. Было показано, что описанные структуры могут быть использованы в качестве металл-аффинных сорбентов, специфичных для фосфорилированных пептидов. Главной особенностью разработанного сорбента является его поверхность, практически полностью состоящая из ионов металла. Подобная структура [3] обладает рядом преимуществ. Во-первых, ионы железа ковалентно связаны с органическим каркасом стеариновой кислоты, что объясняет устойчивость структуры ко многим растворителям и исключает переход ионов металла в жидкую фазу. Во-вторых, благодаря локализации металла на поверхности, обеспечивается свободный доступ аналита к активным центрам металл-аффинного сорбента, а наличие лабильной связи повышает активность регулярной структуры как сорбента.

Следует отметить, что в основе металл-аффинной хроматографии лежит взаимодействие кислот и оснований Льюиса, описываемое по теории Пирсона. Согласно принципу жестких ки-слот—мягких оснований (ЖКМО) селективность жестких и промежуточных кислот, к которым относятся исследуемые ионы металлов, различна при координировании ими жестких и промежуточных оснований Льюиса, содержащих ионы неметаллов, таких как кислород, фтор, азот и т. д.

Одной из немаловажных характеристик поверхности является электрокинетический потенциал и его зависимость от рН раствора, поскольку это позволяет определить среду раствора, в которой ион металла, входящий в структуру сорбента, находится в наиболее активной форме, что делает наиболее эффективным процесс сорбции органических веществ, являющихся основаниями Льюиса.

В работе [1] было проведено исследование только одной регулярной мультимолекулярной структуры, а именно сорбента на основе стеарата железа (III). Высокая сорбционная емкость сорбента при сравнительно небольшой удельной поверхности позволяет сделать предположение о высоком уровне активности поверхностных групп. Традиционно сорбция при металл-аффинном анализе проводится в кислой среде, причем изменение значения рН сильно влияет на сорбционные свойства поверхности. Поэтому изучение электро-поверхностных свойств структуры в широком диапазоне рН позволит выбрать оптимальные условия проведения сорбции в металл-аффинном анализе.

Кроме того, можно предположить, что на сорбционные свойства могут влиять не только условия проведения анализа, но и природа атома металла и его сила как кислоты Льюиса с точки зрения теории ЖКМО. Соответственно особый интерес представляет исследование поверхностных свойств аналогичных структур, содержащих ионы других трехвалентных металлов.

Таким образом, целью работы было исследовать электрокинетические свойства структур на основе стеаратов железа (III), хрома (III), алюминия, галлия и индия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение РММС на основе стеаратов металлов

В качестве субфазы использовали 10-4 моль/л водный раствор хлорида или нитрата соответствующего металла объемом 1.5 л (для ванны размером 500 х 150 х 20 мм). На субфазу наносили 1 мл насыщенного раствора стеариновой кислоты (HSt) в н-гексане. После испарения гексана с водной субфазы на поверхности образовывался монослой стеариновой кислоты, который после взаимодействия с ионами субфазы коллапсировали и собирали с поверхности раствора.

Определение электрокинетического потенциала методом микроэлектрофореза

Метод микроэлектрофореза заключается в определении электрофоретической подвижности частиц твердого тела в растворе электролита в зависимости от приложенного напряжения. Этим методом исследовали продукты реакции монослоев HSt, снятых методом медленного коллапса (сжатия) с поверхности воды или водного раствора, содержащего соответствующий металл-ион, при различных значениях pH. pH во всех случаях изменяли растворами HCl и NaOH. Снятые моно-молекулярные слои (по 5 в каждом опыте) обрабатывали в ультразвуковом диспергаторе УЗДН-1 при частоте 22 МГц в течение 3 мин, затем измеряли электропроводность и электрофоретическую подвижность полученной суспензии. Измерения проводили в плоской электрофоретической ячейке (1.25 х 10.3 х 150 мм) с ортогональной подсветкой и наблюдением в оптический микроскоп " Биолам Р2 " с калиброванной сеткой, одно деление которой соответствовало 25 мкм. Напряженность электрического поля составляла 2.5–3.5 В/см, измерения скорости движения частиц проводили на двух стационарных уровнях глубины ячейки. Искажения параболичности профиля наблюдаемых скоростей по глубине ячейки вследствие седиментации исследуемых частиц не наблюдалось. Электрокинетический потенциал рассчитывался по формуле (1):

ζ = K · l ∙κ / I t ,

K = η A / εε 0 , ( )

где l — путь [м], пройденный частицей за время t [с], κ — удельная электропроводность растворов [ Ом-1см-1 ] , I — сила тока [А], п — кинетическая вязкость [пз], ε , ε 0 — диэлектрические проницаемости среды и в вакууме соответственно, А — площадь поперечного сечения капилляра [м2].

Определение электрокинетического потенциала методом потенциала течения

Определение ζ -потенциала для регулярных пленок стеариновой кислоты и ее солей, нанесенных методом Ленгмюра—Блоджетт на внутренние поверхности плоскопараллельного капилляра с шириной зазора 20–50 мкм и длиной 6 см, осуществляли в разбавленных (10–6–10–2 М) растворах электролитов методами потенциала и тока течения. Измерения проводили в воздушном термостате 20 ± 1 ºС с помощью электрометра ИТН-7, относительная ошибка определения электрокинети-ческого потенциала (с учетом поправки на поверхностную проводимость) составляла в среднем 6 %. Регулярные ЛБ-пленки наносили в обычной установке [4, 5] с горизонтальными весами Ленгмюра на плоские поверхности одновременно двух полуцилиндрических призм, из которых затем формировался плоскопараллельный капилляр. Пленки стеариновой кислоты получали с раствора HCl при pH 2.5; пленки стеарата кадмия — с раствора CdCl 2 концентрацией 50 мкМ. Электрокине-тический потенциал рассчитывали по уравнению Гельмгольца—Смолуховского с учетом поправки на поверхностную проводимость (2):

ζ = E s ( κ v + κ s ) η / εε 0 P , (2)

где Р — приложенное давление на капилляр [Па], κ v — объемная удельная электропроводность [ Ом-1см-1 ] , K s — поверхностная удельная электропроводность [ Ом-1см-1 ] , Е — измеренный потенциал на концах капилляра [мВ], ζ — элек-трокинетический потенциал [мВ], ε , ε 0 — диэлектрические проницаемости среды и в вакууме соответственно.

Определение электрокинетического потенциала РММС с помощью прибора Zetaciser NANO ZC

В колбу на 50 мл помещали 15 монослоев сорбента. При микроэлектрофоретических исследованиях регуляторами рН во всех случаях служили растворы HCl и KOH. Дисперсию пленок получали в ультразвуковом диспергаторе при частоте 44 МГц в течение 3 мин. Приготовили растворы

KCl с различным значением pH для двух концентраций электролита, после чего провели измерения электропроводности и электрофоретической подвижности на приборе Zetaciser NANO ZC. С помощью этого же прибора определяли размеры полученных структур.

Определение содержания железа в монослоях стеарата железа

Анализ на содержание железа (III) проводили фотометрически по методике [6] с использованием сульфосалициловой кислоты. Метод основан на образовании окрашенных в красный цвет комплексных соединений солей железа (III) с сульфосалициловой кислотой в слабокислой среде. Диапазон определяемых концентраций: 0.1–10 мкг/мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании электрокинетических свойств мультимолекулярных структур (ММС), а особенно при интерпретации полученных результатов, необходимо быть уверенным, что значения электро-кинетического ζ-потенциала, который измеряется в широком диапазоне рН и концентраций фонового электролита, одинаковы для всех структур, полученных в одинаковых условиях, т. е. поверхность структуры является постоянной от опыта к опыту. Это не очевидно, т. к. малейшее отклонение от заданных условий опыта может привести к изменению всей структуры и в первую очередь ее поверхности. Поэтому измерения параллельно проводились для трех различных серий, поскольку совпадение результатов для трех независимых структур однозначно свидетельствует о постоянстве получаемой поверхности.

Для поверхности твердого тела, состоящего из молекул анионактивного ПАВ (НR A ), каким и является стеариновая кислота, увеличение рН раствора электролита у поверхности приводит к увеличению числа диссоциируемых молекул ПАВ по реакции

НRAS → H+ + RAS –, где индекс S обозначает принадлежность к поверхности.

Таким образом, с увеличением рН раствора фонового электролита наблюдается рост отрицательного заряда поверхности твердой фазы и соответственно электрокинетического потенциала.

Следует отметить, что исследуемые РММС не являются пленками Ленгмюра—Блоджетт в классическом понимании, поскольку получаются путем коллапсирования упорядоченных монослоев на поверхности водной субфазы. Поэтому было необходимо выяснить, насколько отличаются поверхности, сформированные двумя существенно различными методами: мультимолекулярные структуры, сформированные по методу Ленгмюра—Блоджетт ( ζ -потенциал определялся методом потенциала течения), и структуры, полученные путем медленного сжатия (коллапсирования) моно-молекулярных слоев на поверхности водной субфазы с последующим диспергированием ( ζ -потенциал определялся методом микроэлектрофореза).

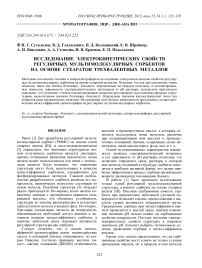

Рис. 1. Зависимости электрокинетического потенциала от рН раствора для структур CdSt 2 , полученные методом микроэлектрофореза для коллапсированных монослоев и методом потенциала течения для пленок Ленгмюра—Блоджетт

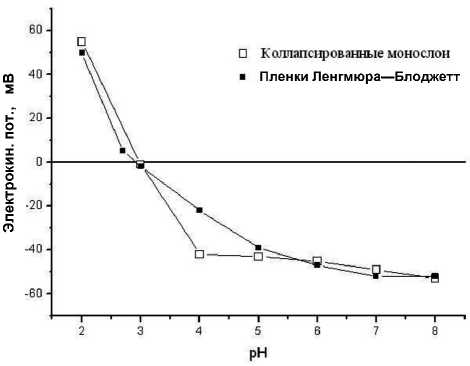

Рис. 2. Зависимости электрокинетического потенциала от концентрации раствора электролита для структур CdSt2, полученные ме-том микроэлектрофореза для коллапсированных монослоев и методом потенциала течения для пленок Ленгмюра—Блоджетт

Значения ζ -потенциала РММС Fe(III) в зависимости от рН раствора KCl

|

С КC l = 10–3 |

С КCl |

= 10–4 |

|

|

Значение |

Значение |

Значение |

Значение |

|

рН |

ζ -потенциала |

рН |

ζ -потенциала |

|

1.8 |

19.5 |

2.2 |

17.1 |

|

3.44 |

2.89 |

3.26 |

7.2 |

|

4.51 |

- 35.2 |

3.52 |

- 7.39 |

|

5.89 |

- 38.1 |

4.5 |

- 45.5 |

|

7 |

- 56.2 |

5.85 |

52 |

|

— |

— |

7.9 |

- 43.2 |

Для сравнения электрокинетических данных, полученных двумя методами, нами были проведены исследования пленок стеарата кадмия. Стеарат кадмия был выбран из-за того, что для него хорошо известны условия его переноса на твердую подложку [7, 8]. Электрокинетический потенциал определяли как в зависимости от рН электролита (рис. 1), так и от его концентрации (рис. 2). На рис. 1 приведены зависимости электрокинетического потенциала пленок CdSt2, полученных обоими методами. Видно, что с увеличением рН фонового электролита в обоих случаях электрокинетический потенциал меняет знак (рН ≈ 3). Далее наблюдается рост отрицательных значений ζ-потенциала с выходом на плато. Наличие положительных значений можно объяснить адсорбцией ионов водорода на поверхности структуры. Зависимости электрокинетического потенциала от логарифма концентрации фонового электролита представлены на рис. 2.

Почти полное совпадение зависимостей ζ —рН и ζ —lg С для частиц диспергированных монослоев и регулярных ЛБ-пленок свидетельствует о том, что эти структуры имеют практически одинаковую поверхность. Следовательно, те структурные особенности, и поверхностные свойства (регулярность, состав поверхности и т. д.), которые характерны для регулярных пленок Ленгмюра—Блоджетт, характерны и для коллапсированных структур. Соответственно для описания электрокинети-ческих свойств структур, для которых неизвестны условия переноса монослоев на твердую подложку, достаточно провести электрофоретические исследования коллапсированных монослоев, что и было сделано для РММС на основе стеаратов железа (III), алюминия, хрома (III), галлия и индия.

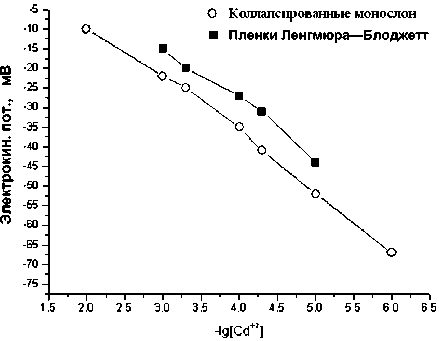

Рис. 3. Зависимость электрокинетического потенциала для РММС Fe(III)1 в зависимости от рН раствора KCl различной концентрации

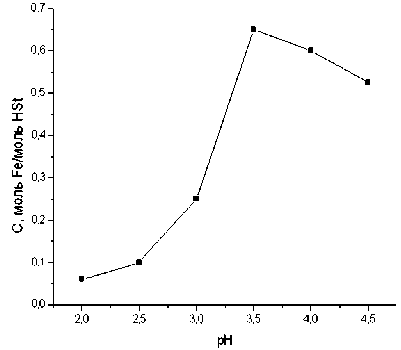

Рис. 4. Зависимость доли перехода стеариновой кислоты в соль в растворе Fe 2 (SO 4 ) 3 10–4 моль/л

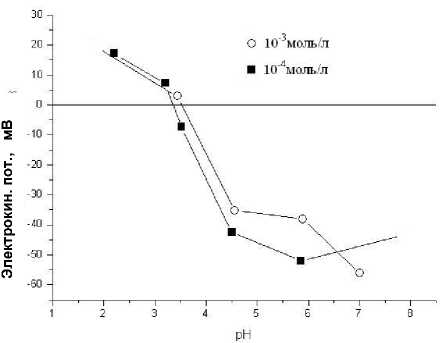

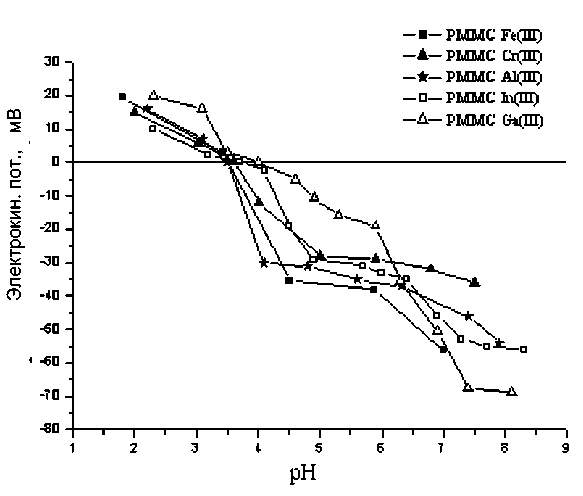

Рис. 5. Зависимость электрокинетиче-ского потенциала различных РММС от рН раствора

Для РММС Fe(III) были исследованы электро-кинетические свойства для двух концентраций индифферентного фонового электролита (KCl). Результаты представлены в таблице и на рис. 3. Как следует из приведенных данных, в кислой области (рН 1.5–3) поверхность заряжена положительно. Положительный заряд образуется из-за того, что РММС состоят в основном из молекул FeSt 2 OH, следовательно, в данном диапазоне рН происходит реакция нейтрализации и на поверхности образуется катион FeSt 2 +, который и был детектирован масс-спектрометрическим методом [2]. По мере уменьшения кислотности среды положительный заряд уменьшается и становится равен нулю при рН = 3.5 (изоэлектрическая точка). Для двух исследованных концентраций изоэлектрические точки практически совпадают. Это говорит об отсутствии специфической адсорбции ионов электролита на поверхности РММС. Как и предполагалось, при дальнейшем уменьшении кислотности наблюдается рост отрицательного заряда поверхности. Одной из причин может быть усиление диссоциации стеариновой кислоты, не перешедшей в соответствующий стеарат при формировании монослоя. Было проведено определение доли перехода стеариновой кислоты в стеарат железа, максимальное значение которой наблюдается при рН 3.5 и составляет 0.7 (рис. 4). Соответственно исключительно диссоциации оставшейся стеариновой кислоты недостаточно для получения столь высоких по модулю значений электрокине-тического потенциала.

Т. к. стеарат железа является практически не- растворимым соединением, то маловероятно, чтобы стеарат железа диссоциировал с образованием стеарат-ионов. При рН ≥ 4 наблюдается гидролиз ионов трехвалентного железа, и, следовательно, в этой области рН на поверхности могут образовываться отрицательно заряженные гидроксоформы трехвалентного железа:

FeSt 2 OH + OH- = FeSt 2 (OH) 2 -.

Причем при смещении в более щелочную область отрицательный заряд поверхности будет расти из-за образования более сложных гидратных форм. Образование подобных ионов возможно из-за донорно-акцепторного взаимодействия не-поделенной электронной пары кислорода с вакантными d-орбиталями атома железа, и это объясняет полученные значения электрокинетическо-го потенциала.

Аналогичные исследования были проведены и для других структур, содержащих трехзарядные катионы Al3+, Cr3+, In3+, Ga3+. Полученные данные представлены на рис. 5 (для сравнения также представлены данные для Fe3+). Необходимо отметить, что природа металла практически не влияет на положение изоэлектрической точки. Кроме того, приведенные данные показывают, что при рН 2–3 (а именно в этом интервале рН проводится сорбция при металл-аффинной хроматографии) поверхность имеет положительный заряд, что обеспечивает наиболее эффективное, в соответствии с теорией Пирсона, взаимодействие между аналитом и сорбентом для всех исследуемых структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы было показано, что РММС на основе коллапсированных монослоев обладают теми же электроповерхностными свойствами, что и пленки Ленгмюра—Блоджетт, и могут быть отнесены к регулярным мультимолекулярным структурам. Это доказывает, что поверхность структуры практически состоит из атомов металла. Кроме того, изменение заряда поверхности от рН раствора подтверждает возможность взаимодействия активных групп поверхности с жесткими основаниями Льюиса. Таким образом, электроки-нетические исследования подтверждают, что коллапсированные регулярные мультимолекулярные структуры действительно являются металл-аффинными сорбентами.