Исследование электронных спектров поглощения гуминовых кислот торфов среднетаежной зоны Западной Сибири

Автор: Сартаков М.П., Комиссаров И.Д., Дерябина Ю.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 7, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований электронных спектров гуминовых кислот различных типов и видов торфов среднетаежной зоны Западной Сибири (Ханты-Мансийский автономной округ - Югра). Выявлено, что увеличение оптической плотности наблюдается у образцов гуминовых кислот, извлеченных из торфов с высокой степенью разложения (40-65 %). Интерпретация полученных электронных спектров дает основание в первом приближении расположить гуминовые кис-лоты в порядке возрастания доли ароматических структур в макромолекулах в следующем порядке: 1) гуминовые кислоты торфов, имеющих степень разложения от 0 до 35 % с содержанием большого количества растений-торфообразователей, где коэффициенты экстинкции изменяются от 0,039 до 0,054 и сфагновые торфа той же степени разложения с содержанием сфагнума 95-100 %, где коэффициенты экстинкции имеют значения от 0,030 до 0,042; 2) гуминовые кислоты всех типов и видов торфов со степенью до 35 %, где коэффициенты экстинкции - от 0,042 до 0,068; 3) гуминовые кислоты торфов всех исследованных типов и видов со степенью разложения от 40 до 65 %, где коэффициенты экстинкции из-меняются от 0,059 до 0,087. Метод электрон-ной спектроскопии, хотя и является важным средством в изучении процессов гумификации в торфах, имеет ограниченную информативность вследствие неразрешенности спектров. Таким образом, гуминовые кислоты торфов различного ботанического состава и степени разложения характеризуются аналогичными спектрами поглощения в видимой области в форме монотонного возрастания поглощения в коротковолновый интервал и отличаются друг от друга только интенсивностью поглощения.

Гуминовые кислоты, ханты-мансийский автономный округ - югра, электронные спектры поглощения, ботаниче-ский состав торфов, таежная зона, западная сибирь, торфа

Короткий адрес: https://sciup.org/14084749

IDR: 14084749 | УДК: 631.436

Текст научной статьи Исследование электронных спектров поглощения гуминовых кислот торфов среднетаежной зоны Западной Сибири

Введение. Электронные спектры поглощения являются одним из основных диагностических методов при обнаружении и изучении гуминовых кислот. Этот показатель входит в число их классификационных признаков, разработанных Д.С. Орловым [1].

В настоящее время накоплен значительный материал о химической природе и молекулярной структуре гуминовых кислот, но до сих пор остаются не решенными современной наукой дискуссионные вопросы о молекулярной массе гуминовых кислот, их гетерогенности, размерах и форме молекул [2].

Поэтому все больше возрастает и интерес к исследованию «тонкой» структуры гуминовых веществ с применением современной инструментальной техники. Несмотря на то, что прикладное значение этих исследований в полной мере еще не используется почвоведами и агрохимиками, перспективность таких работ у большинства специалистов не вызывает сомнений.

Результаты работы могут быть использованы при крупномасштабной оценке торфяного сырья, служить источником информации для получения гуминовых препаратов.

Цель исследования: изучение электронных спектров поглощения гуминовых кислот, выделенных из торфов среднетаежной зоны Западной Сибири.

Задачи исследования: выявить зависимость оптических свойств гуминовых кислот от ботанического состава и степени разложения исходных торфов.

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования нами были использованы гуминовые кислоты, выделенные из поверхностных слоев (0–20 см) верховых, переходных и низинных торфов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Извлечение проводили по методике Института торфа, модифицированной на кафедре химии Тюменской ГСХА.

Электронные спектры снимались на спектрофотометре Specord UY-YIS в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Измерения проводились в щелочных растворах гуминовых кислот с процентной концентрацией 0,0043–0,0070.

Результаты исследования. Электронные спектры поглощения и коэффициенты экстинкции прочно вошли в арсенал методов изучения природы гумусовых веществ [3].

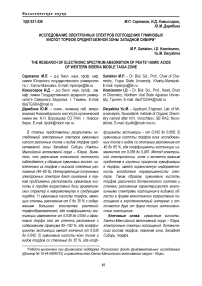

Характер спектров поглощения исследованных гуминовых кислот в видимой и ультрафиолетовой области однотипен в диапазоне от 400– 750 нм. Они показывают монотонные возрастания поглощения в сторону коротких длин волн и не имеют характеристических пиков. Вместе с тем в этой области исследованию не мешают неспецифические вещества, которые сильно поглощают свет в коротковолновой части спектра.

Электронные спектры всех гуминовых кислот, различающихся по ботаническому составу и степени разложения, описываются кривыми одинаковой формы (рис. 1). Общей характеристикой структуры является положение макси- мума по длине волны. Особенно это важно при увеличение числа конденсированных аромати-оценке структуры самого ароматического ядра. ческих колец в молекуле дает батохромный Совершенно определенно установлено, что эффект.

Рис. 1. Абсорбционные спектры щелочных растворов гуминовых кислот торфов Ханты-Мансийского АО - Югры

Учитывая, что растворы гуминовых кислот в изученных интервалах оптических плотностей подчиняются закону Бугера-Ламберта-Бера, для сравнительной характеристики гуминовых кислот торфов вычислены коэффициенты экстинкции. Использованные вместо отношений Д 465 /Д 650 значения коэффициентов экстинкции дают более точную информацию, которая лучше коррелирует с другими методами исследований и особенно с электронным парамагнитным резонансом [4], так как вычисляют Е 0,001% , гк/1 см, 465 нм, при которой оптические плотности достаточно высоки и результаты будут вполне надежны. Кроме того, эта область спектра лежит за пределами максимумов зеленого пигмента при 430 и 448 нм, поэтому присутствие зеленого пигмента не сможет существенно повлиять на Е-величину. Наименьшие значения коэффициентов экстинкции имеют гуминовые кислоты с большей молекулярной массой.

Причины такой не одинаковой способности к светопоглощению могут объясняться относительно просто. Своеобразие электронных спектров поглощения гуминовых кислот обусловлено в наибольшей мере системой сопряженных связей. Она более развита в «ядерной» части макромолекул в форме конденсированных ароматических систем. Увеличение доли алифатических цепей в периферической части макромолекул гуминовых кислот с высокой молекулярной массой приводит к относительному снижению поглощения света в ультрафиолетовой области. Таким образом, мно- гообразие причин, определяющих светопоглоще-ние гуминовых кислот в видимой области, не позволяет однозначно использовать величину оптической плотности их растворов для характеристики особенностей молекулярной структуры.

Согласно полученным данным, гуминовые кислоты различных торфов таежной зоны Западной Сибири имеют разные значения коэффициентов экстинкции (табл. 1). Они определяются по оптической плотности растворов гуминовых кислот и используются в системе показателей обобщенной характеристики торфа и торфяного гумуса. Уровень и характер такого признака как коэффициент экстинкции, согласно принятым показателям гумусного состояния, в наших исследованиях низкий (0,04–0,06) и средний (0,06–0,08), и в общем Е 0,001 % , гк/1 см, 465 нм, колеблется от 0,037 до 0,087.

Учитывая, что молекулярная структура гуминовых кислот зависит от ботанического состава и степени разложения торфа, гуминовые кислоты сгруппировали по ботаническому составу, с учетом степени разложения торфов.

При обобщенной характеристике гуминовых кислот по электронным спектрам поглощения подтверждается общепринятое правило, что с увеличением степени разложения исходного торфа увеличиваются коэффициенты экстинкции полученных из него гуминовых кислот.

В основном наименьшими значениями коэффициентов экстинкции характеризуются гуми- новые кислоты слабогумифицированных торфов водорода в гуминовых кислотах этой группы тор-со степенью разложения от 5 до 20–25 %. фов, что может свидетельствовать о их неполной

Приведенные ранее данные об элементном гумификации.

анализе показывают максимальное содержание

Таблица 1

Коэффициенты экстинкции гуминовых кислот, сгруппированных по ботаническим группам и степени разложения исходных торфов

|

R, % торфов |

Зольность гуминовых кислот, % |

Е 0,001 % , гк/1см, 465 нм гуминовых кислот |

|

1 |

2 |

3 |

|

Сфагновые тор |

ы |

|

|

5 |

0,70 |

0,039 |

|

10 |

1,22 |

0,053 |

|

15 |

0,79 |

0,052 |

|

20 |

1,03 |

0,056 |

|

35 |

0,99 |

0,058 |

|

40 |

0,95 |

0,070 |

|

55 |

0,93 |

0,067 |

|

Древесные торф |

ы |

|

|

10 |

1,26 |

0,037 |

|

15 |

0,88 |

0,040 |

|

25 |

1,00 |

0,060 |

|

45 |

1,16 |

0,052 |

|

50 |

1,02 |

0,061 |

|

Древесно-травяные торфы |

||

|

30 |

1,15 |

0,041 |

|

35 |

0,84 |

0,049 |

|

65 |

0,85 |

0,087 |

|

Осоковые торфы |

||

|

10 |

0,88 |

0,049 |

|

15 |

0,96 |

0,065 |

|

25 |

0,78 |

0,035 |

|

30 |

0,88 |

0,038 |

|

35 |

1,24 |

0,059 |

|

40 |

1,25 |

0,066 |

|

45 |

1,20 |

0,079 |

|

50 |

1,00 |

0,075 |

|

55 |

0,76 |

0,067 |

|

Травяные торфы |

||

|

15 |

0,94 |

0,043 |

|

25 |

1,14 |

0,061 |

|

30 |

0,99 |

0,063 |

|

40 |

1,01 |

0,063 |

|

45 |

0,98 |

0,059 |

|

55 |

1,06 |

0,070 |

|

60 |

1,35 |

0,068 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

|

Гипновые торфы |

||

|

10 |

0,98 |

0,062 |

|

Травяно-сфагновые |

||

|

10 |

1,27 |

0,043 |

|

35 |

1,17 |

0,044 |

|

65 |

0,85 |

0,064 |

Примечание: R – степень разложения, %.

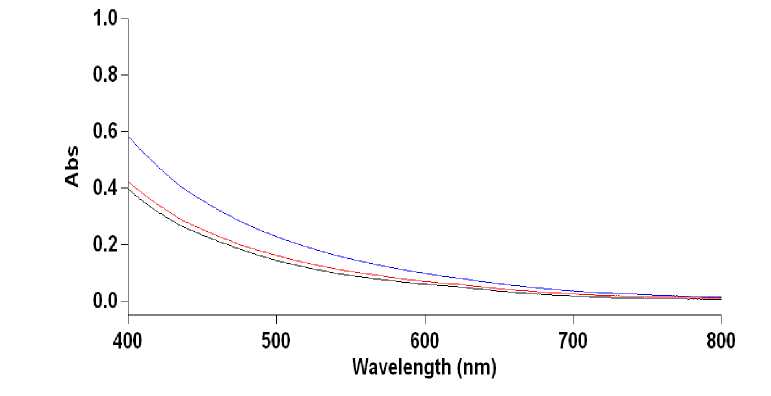

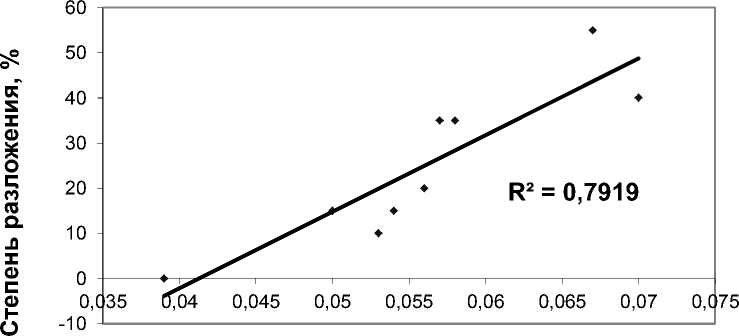

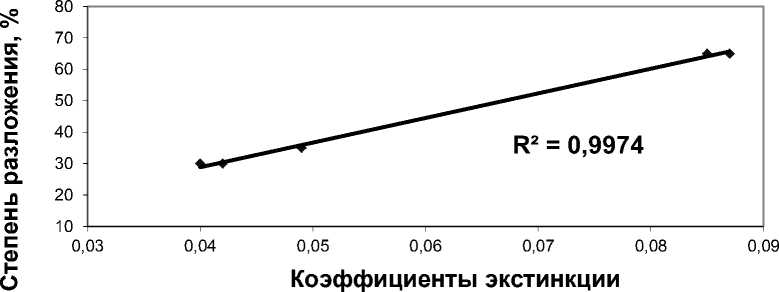

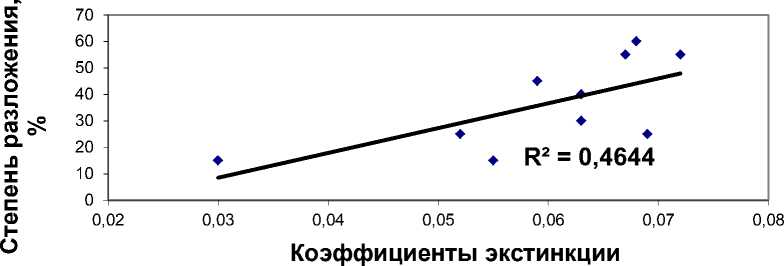

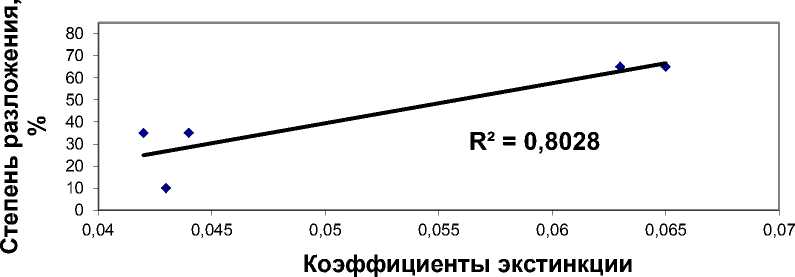

Общая зависимость коэффициентов экстинкции всех гуминовых кислот от степени разложения выражена слабо, но отдельно по ботаническим группам – совсем наоборот, особенно для сфагновых, травяно-сфагновых и древесно-травяных торфов. В частности, по группам ботанического состава все линии тренда также располагаются согласно этой зависимости, но значения коэффициентов корреляции в разных ботанических группах различные (рис. 2–6).

Коэффициенты экстинкции

Рис. 2. Корреляционная зависимость коэффициентов экстинкции гуминовых кислот сфагновых торфов от степени разложения

Коэффициенты экстинкции

Рис. 3. Корреляционная зависимость коэффициентов экстинкции гуминовых кислот древесных торфов от степени разложения

Рис. 4. Корреляционная зависимость коэффициентов экстинкции гуминовых кислот древесно-травяных торфов от степени разложения

Рис. 5. Корреляционная зависимость коэффициентов экстинкции гуминовых кислот травяных торфов от степени разложения

Рис. 6. Корреляционная зависимость коэффициентов экстинкции гуминовых кислот травяно-сфагновых торфов от степени разложения

Из рисунков 2–6 видно, что взаимосвязь коэффициентов экстинкции (Е 0,001% , гк/1 см, 465 нм) гуминовых кислот и степени разложения торфа R зависит от ботанического состава отобранных образцов.

Прослеживается следующая тенденция: чем выше степень разложения торфа, тем выше значения коэффициентов экстинкции. Корреляционная зависимость по этим показателям в возрастающей последовательности по ботаническим группам следующая: гуминовые кислоты осоковых торфов – 0,13; травяных – 0,46; древесных – 0,59; травяно-сфагновых – 0,76; сфагновых – 0,80 и древесно-травяных – 1,00.

У осоковых торфов и, в меньшей степени, травяных по всем методам исследований наблюдается хотя и общеизвестная, но очень слабо выраженная зависимость между физикохимическими показателями. Это можно объяснить большим разнообразием осоковых и травяных растений по сравнению с другими сфагновыми, гипновыми и деревянистыми растениями, которые создают более однородную массу торфа, тем самым обеспечивая такую же, но более яркую согласованность результатов, полученных разными методами.

Сравнительная оценка конденсированности ароматических ядер, не одинаковое соотношение ароматических структур и открытых периферических цепей гуминовых кислот по форме абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения, подтверждается в большей степени проведенными нами ранее элементным составом [5, 6] и термогравиметрическим анализом [7, 8].

Выводы

-

1. Специфические особенности состава структуры и свойств гуминовых кислот, формирующихся из различных типов и видов торфов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проявляются в электронных спектрах поглощения, связанных со степенью разложения и ботаническим составом исходных торфов.

-

2. Исследованные гуминовые кислоты, сформированные из торфов различного ботанического состава и степени разложения, по показателям оптических свойств в видимой об-

- ласти спектра образуют три четко выделяемые группы, соответствующие источнику гумификации – сфагновым, осоковым и древесным торфам.

Список литературы Исследование электронных спектров поглощения гуминовых кислот торфов среднетаежной зоны Западной Сибири

- Орлов Д.С. К методике изучения оптиче-ских свойств гумусовых веществ//Биоло-гические науки. -1960. -№ 1. -С. 204.

- Комиссаров И.Д., Логинов Л.Ф., Стрельцо-ва И.Н. Спектры поглощения гуминовых кислот//Науч. тр. Тюменского СХИ. -1971. -Т. 14. -С. 75-91.

- Горбов С.Н., Безуглова О.С. Свойства гуми-новых кислот почв урбанизированных терри-торий (на примере г. Ростов-на-Дону)//Науч-ный журнал Российского НИИ проблем ме-лиорации. -2013. -№ 2 (10). -С. 89-103.

- Сартаков М.П., Миронов А.А. Электронный парамагнитный резонанс гуминовых кислот торфов Среднего Приобья//Вестн. Крас-ГАУ. -2008. -№ 3. -С. 88-91.

- Рыбачук О.В., Осницкий Е.М., Сартаков М.П. Спектры поглощения и химический состав гумусовых кислот торфов Ханты-Мансийского АО-Югра//Вестн. КрасГАУ. -2015. -№ 10. -С. 11-16.

- Сартаков М.П., Тихова В.Д. Графостатиче-ский анализ и спектроскопия ЯМР13С моле-кул гуминовых кислот торфов Среднего Приобья//Вестн. КрасГАУ. -2009. -№ 6. -С. 76-80.

- Тихова В.Д., Сартаков М.П. Термическая характеристика гуминовых кислот торфов Среднего Приобья//Вестн. КрасГАУ. -2009. -№ 11. -С. 26-29.

- Тихова В.Д., Сартаков М.П., Комиссаров И.Д. Использование современного термического анализа для исследования гуминовых кис-лот торфа//Гуминовые вещества в био-сфере: тр. IV Всерос. конф. -2007. -С. 203-207.