Исследование электроразрядных явлений, инициированных плазмой электроракетных двигателей в электрических цепях высоковольтных солнечных батарей

Автор: Валиуллин В.В., Надирадзе А.Б.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (46), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты экспериментального исследования механизмов возникновения электроразрядных явлений, которые могут происходить в электрических цепях высоковольтных солнечных батарей (СБ) космических аппаратов с электроракетными двигателями (ЭРД). Актуальность работы обусловлена необходимостью защиты высоковольтных СБ космических аппаратов от разрушающего воздействия разрядов, инициированных плазмой ЭРД. В статье показано, что, в зависимости от напряжения и площади открытых электродов СБ, их потенциал относительно потенциала плазмы, генерируемой ЭРД, может иметь как положительные, так и отрицательные значения, соизмеримые с рабочим напряжением СБ. Показано, что на положительно заряженных электродах могут возникать мощные дуговые разряды, сопровождающиеся сильным нагревом электродов и примыкающих к ним диэлектриков. Но даже если разряды не возникают, то через плазму всегда протекают токи утечки, которые снижают выходную мощность СБ. На отрицательно заряженных электродах в плазме ЭРД могут возникать частые микродуговые разряды, которые при определённых условиях могут перерасти в дуговой разряд.

Высоковольтные солнечные батареи, дуговой разряд, токи утечки, плазма, электроракетный двигатель, космический аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/143183518

IDR: 143183518 | УДК: 621.311.243+629.78.036.7

Текст научной статьи Исследование электроразрядных явлений, инициированных плазмой электроракетных двигателей в электрических цепях высоковольтных солнечных батарей

Увеличение рабочего напряжения солнечных батарей (СБ) позволяет существенно снизить массу системы электропитания космического аппарата (КА) за счёт снижения массы кабельной сети и преобразователей напряжения. Особенно эффективным является применение высоковольтных СБ на КА с мощными электроракетными двигателями (ЭРД). Возможность исключить из состава системы электропитания преобразователи напряжения для питания ЭРД позволяет сэкономить десятки килограмм массы [1]. В связи с этим тенденцию увеличения рабочего напряжения СБ можно считать устой- чивой, а применение высоковольтных солнечных батарей (ВСБ) в составе КА — весьма перспективным.

Однако применение ВСБ на КА сопряжено с риском возникновения вторичных дуговых разрядов (ВДР), способных привести к разрушению элементов конструкции ВСБ и снижению их выходной мощности [2–4]. За период с 1997 по 2002 гг. было зарегистрировано 32 отказа по причине возникновения дуговых разрядов [5]. Повреждения СБ коммерческих телекоммуникационных спутников в результате дугового разряда за последние годы повлекли за собой убытки и расходы на перепроектирование в размере более $100 млн [6].

Инициирование ВДР в электрических цепях ВСБ может происходить в результате первичного электростатического разряда или первичной триггерной дуги. Эти механизмы инициирования ВДР в настоящее время достаточно хорошо изучены, имеются соответствующие руководящие документы, позволяющие учесть их при проектировании и испытаниях ВСБ [7, 8].

Значительный теоретический и экспериментальный задел по вопросам инициирования электрических разрядов накоплен в ходе исследований процессов взаимодействия панелей СБ Международной космической станции (МКС) с ионосферной плазмой, а также исследований взаимодействия плазменного контактора и СБ МКС [9–13]. Результаты этих исследований убедительно доказывают возможность возникновения значительных токов утечки и мощных электрических разрядов, способных привести к необратимым изменениям жизненно важных систем станции. Для защиты МКС от этих разрядов и был применён упомянутый выше плазменный контактор.

Менее изучены электрофизические явления на ВСБ в плазме, генерируемой при работе ЭРД. К этим явлениям относят возникновение токов утечки, тлеющего разряда, свечения и «эффекта переключения» на электродах, имеющих положительный потенциал относительно плазмы, а также возникновение триггерных дуговых микроразрядов и инициированных ими мощных ВДР на отрицательно смещённых электродах [14].

Одной из первых масштабных работ в этом направлении являлась трёхлетняя программа NASA , стартовавшая в 2001 г., по разработке системы двигателя на эффекте Холла с так называемым «прямым приводом» — D2HET [3, 4]. Данная программа была направлена на значительное уменьшение сложности, веса и стоимости энергосистемы по сравнению с обычными низковольтными системами за счёт применения СБ, работающих при напряжении 300 В. Результаты этой работы послужили заделом для создания энергосистем следующего поколения с напряжением до 700 В, исследования которых ведутся в настоящее время [7–9].

Большое внимание вопросам обеспечения стойкости ВСБ к воздействию плазмы ЭРД уделялось при разработке технологического спутника ETS-VIII [15]. Этот спутник был запущен 18 декабря 2006 г. и успешно проработал до 10 января 2017 г. Аномалий в работе СБ не наблюдалось, что подтвердило эффективность мер защиты, выбранных на этапе наземной экспериментальной отработки.

Сообщений о неисправностях, произошедших во время лётной эксплуатации ВСБ КА, обусловленных воздействием плазмы ЭРД, в открытой литературе не найдено. Однако отсутствие такой информации может быть связано с её конфиденциальным характером или эффективностью применяемых мер защиты. В лабораторных условиях дуговые разряды между участками ВСБ в плазме ЭРД наблюдались многократно [16, 17]. После применения соответствующих защитных мер разряды прекращались, как, например, при отработке спутника ETS-VIII [15].

Таким образом, мировой опыт указывает на необходимость защиты ВСБ КА от разрушающего воздействия ВДР, инициированных плазмой ЭРД. При надлежащей защите может быть обеспечена устойчивость ВСБ КА к воздействию ВДР. Однако создание такой защиты является чрезвычайно сложной научнотехнической задачей, предусматривающей проведение тщательной наземной экспериментальной отработки и поиск оптимальных конструкторско-технологических решений.

Сложность этой задачи обусловлена тем, что в точности смоделировать реальные условия функционирования ВСБ и воздействие на неё плазмы ЭРД при проведении лабораторных испытаний практически невозможно. Размеры и геометрия образцов, схема коммутации элементов и способ их заземления существенно отличаются от тех, которые реализуются на полноразмерной панели ВСБ. Условия обтекания образца и панели плазмой ЭРД, а также распределение токов и потенциалов по их поверхности тоже будут различными. Стенки вакуумной камеры и наличие остаточного газа оказывают существенное влияние как на параметры плазмы, так и на процессы, протекающие в разрядном промежутке.

Поэтому единственный способ определить стойкость ВСБ к ВДР и эффективность выбранной защиты — это применение математических моделей в сочетании с лабораторными экспериментами. Очевидно, что достоверность результатов испытаний, полученных таким образом, будет определяться в основном точностью применяемых математических моделей, т. е. фактически полнотой наших знаний об электроразрядных процессах на ВСБ.

В связи с этим первоочередной задачей исследований является выяснение физических механизмов электрораз-рядных процессов, протекающих на электродах ВСБ в плазме ЭРД. При этом должна учитываться реальная конструкция ВСБ, поскольку для каждой конфигурации электродов, конструкции каркаса, типа защитных покрытий и так далее будет реализовываться индивидуальный сценарий развития дуговых разрядов.

На следующем этапе для каждой такой конфигурации должны быть построены частные математические модели, описывающие процессы возникновения и развития ВДР, выбраны параметры, определяющие условия возникновения разрядов, критерии и соответствующие им показатели разрушающего воздействия ВДР на ВСБ.

Параметры окружающей плазмы в окрестности разрядных промежутков должны рассчитываться исходя из параметров плазменной струи, генерируемой ЭРД, геометрии КА и ВСБ, схемы коммутации элементов ВСБ и схемы заземления. Для этого могут быть использованы модели различной сложности, начиная от простейших полуэмпирических и заканчивая сложными численными моделями [18, 19].

При таком подходе целью испытаний, которые проводят с образцом ВСБ, является определение параметров моделей электроразрядных процессов, которые позволят оценить вероятность возникновения ВДР и их разрушающее воздействие на ВСБ в натурных условиях эксплуатации. Исходя из этого, выбирают схему, параметры и методику эксперимента. Отсутствие разрядов в условиях лётной эксплуатации и, следовательно, достаточность выбранных средств защиты, подтверждают в наиболее жёстких условиях эксперимента, которые также определяют расчётными методами.

Целью данной статьи является отработка методики экспериментального исследования электроразрядных процессов на поверхности ВСБ в плазме ЭРД и изучение механизмов возникновения разрядов на положительно и отрицательно смещённых электродах.

Параметры плазмы эрд у поверхности вСБ

В настоящее время параметры плазменных потоков, генерируемых ЭРД, достаточно хорошо исследованы и подробно описаны в литературе. Имеются данные многочисленных лабораторных экспериментов [15, 20–22], а для некоторых типов двигателей — данные, полученные в космосе [23].

У большинства типов ЭРД плазменная струя содержит два типа ионов: ускоренные ионы струи (обычно — ионы ксенона или криптона) и ионы перезарядки [24, 25]. Последние образуются в результате взаимодействия ускоренных ионов с неионизирован-ными частицами рабочего тела. Содержание ионов перезарядки в струе относительно невелико (менее 3%). Однако они играют очень важную роль в процессах взаимодействия плазмы ЭРД с панелями СБ, поскольку имеют малые энергии и могут распространяться во всех направлениях, подчиняясь действию электрических полей.

Ускоренные ионы струи имеют высокую энергию и двигаются по почти прямолинейным траекториям. Электрические поля в окрестности КА практически не влияют на их движение. Эти ионы могут интенсивно взаимодействовать с панелями СБ только в том случае, если конструкция батареи находится внутри конуса расходимости струи. Для стационарных плазменных двигателей (СПД) полуугол раскрытия этого конуса составляет 30^45°, а для плазменно-ионных двигателей (ПИД) — 15^20° [25]. Как правило, при проектировании КА стараются исключать ситуации, когда элементы конструкции КА, включая панели СБ, попадают в конус угла расходимости. Поэтому можно считать, что полный ток ускоренных ионов на поверхности КА не превышает 10% ионного тока струи.

Параметры плазмы у поверхности СБ во многом зависят от параметров двигателя, конструкторско-компоновочной схемы КА и текущего положения панелей СБ (в том случае, если они вращаются). Например, для двигателя типа СПД-100 [15, 24], который наиболее часто применяется на отечественных КА, в ядре струи плотность тока ускоренных ионов выражается следующим соотношением [15]:

с поверхностями СБ, размеры и форму электродов, схему коммутации солнечных элементов и их положение на панелях СБ, а также баланс токов в электрических цепях. Подобные расчёты были проведены в работах [14, 29, 30]. Оценочный расчёт приведён в работе [31].

Ji ( г . ф) =

г

' 0

r

A 0

+

а 1

а 2 + ф2 ,

где ji — плотность ионного тока; r — расстояние от среза двигателя; r 0 — базовая длина ( r 0 = 1 м); ϕ — угол между линией тока и осью двигателя; константы a 0 = 0,0014895; a 1 = 103,12; a 2 = 60,169.

Средняя энергия ионов на оси струи двигателя СПД-100 составляет 270 эВ и спадает до 30 эВ на периферии.

Концентрация ионов перезарядки в периферийной зоне струи СПД-100 на расстоянии 1 м от среза двигателя n ≈ 1014 м–3. Температура электронов Te ≈ 7 эВ [26], длина Дебая λ D = 0,2 см, потенциал пространства ϕ s ≈ 40 В относительно плавающего потенциала [27, 28].

В первом приближении можно считать, что концентрация ионов перезарядки зависит от расстояния как 1/ r 2. Однако такие оценки имеют большую погрешность, поскольку не учитывают влияния электрических полей на траектории движения ионов. Более точный расчёт требует применения сложных численных методов, упомянутых выше.

Потенциалы электродов СБ относительно плазмы эрд

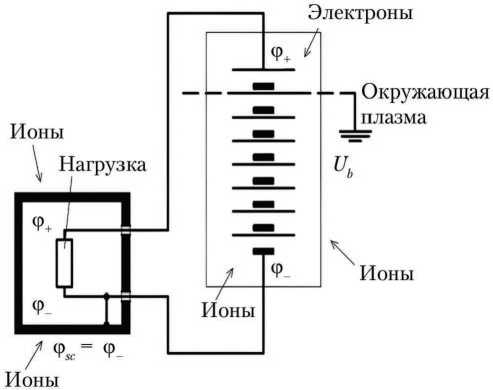

Неизолированные электроды СБ, погружённые в плазму, генерируемую ЭРД, приобретают относительно потенциала плазмы ϕ s некоторые равновесные потенциалы, при которых достигается баланс всех токов (рис. 1).

Аккуратный расчёт потенциалов и токов требует применения сложных численных моделей и специального программного обеспечения, которые должны учитывать параметры плазменной струи ЭРД, распространение пере-зарядочной плазмы в окрестности КА и панелей СБ, взаимодействие плазмы

Рис. 1. Схема формирования потенциалов на электродах солнечных батарей в плазме ЭРД: ϕ +, ϕ – — потенциалы положительного и отрицательного электродов соответственно; ϕ sc — потенциал корпуса космического аппарата; Ub — напряжение солнечной батареи, Ub = ϕ + – ϕ – (рисунок создан авторами)

В рамках данной статьи мы ограничимся рассмотрением трёх характерных случаев, различающихся отношением пло-

A+ щадей электродов СБ α = A , где A+ и A– — площади положительных и отрицательных электродов СБ соответственно.

При α = 1 система представляет собой классический двойной зонд с электродами одинаковой площади [32]. В такой системе при любом значении напряжения солнечной батареи Ub все электроды заряжены отрицательно, а их потенциалы распределены следующим образом: ϕ–< ϕ f < ϕ+< ϕ s , где ϕ+, ϕ– — потенциалы положительного и отрицательного электрода соответственно; ϕ f — плавающий потенциал.

Случай α ≪ 1 соответствует схеме зондовых измерений с противо-зондом [32], когда размеры отрицательного электрода (противозонд) намного больше размеров положительного. В этой схеме ϕ– ≈ ϕ f ; ϕ+ ≈ ϕ f + Ub .

При α ≫ 1 роль противозонда выполняет положительный электрод. В этом случае ϕ+ ≈ ϕ f , а ϕ– ≈ – Ub .

Таким образом, в зависимости от конструкции СБ потенциал положительных электродов может варьироваться в диапазоне от ϕ f до + Ub , а отрицательных — от – Ub до ϕ f .

Здесь надо отметить, что на распределение потенциалов большое влияние будут оказывать форма каркаса, наличие на нём изоляционных покрытий, а также наличие токоограничивающих резисторов между каркасом и общей шиной СБ.

эксперимент

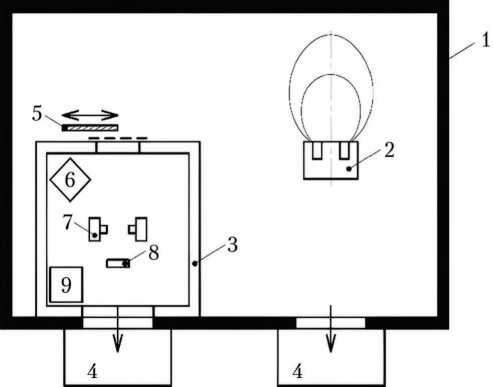

Исследования электроразрядных процессов, инициированных плазмой ЭРД, проводились в вакуумной камере стенда «ПП-2» МАИ [33], внешний вид которого представлен на рис. 2.

Рис. 2. Вакуумная камера стенда «ПП-2» МАИ (фотография сделана авторами)

Вакуумная камера имеет диаметр 1 м и длину 2 м. Откачка проводится четырьмя турбомолекулярными и одним криогенным насосом, что обеспечивает давление в камере pc ≤ 10–5 торр. Форвакуумная откачка обеспечивается безмасляными насосами.

Схема эксперимента и фотография зоны установки образцов приведены на рис. 3. В качестве источника плазмы использовался двигатель типа СПД-50 2 с рабочим напряжением 300 В и током разряда 2 А. Рабочее тело — ксенон. Давление в вакуумной камере при работающем двигателе составляет 2·10–4 торр. Чтобы при работающем двигателе обеспечить давление в зоне установки образцов pc ≤ 10–5 торр, внутри основной вакуумной камеры 1 была помещена дополнительная внутренняя камера 3 размером ∅350 × 600 мм, соединённая с одним из турбомолекулярных насосов 4, выполняющим функцию локальной откачки внутренней камеры. С объёмом основной камеры внутренняя камера сообщалась через отверстие диаметром 80 мм, прикрытое экранирующей сеткой и подвижной заслонкой 5. Во внутренней камере устанавливались исследуемые образцы 7, датчик давления ионизационного типа 9, видеокамера 6 и плоский зонд Ленгмюра 8.

а)

б)

Рис. 3. Схема экспериментальной установки (а) и общий вид внутренний камеры (б): 1 — вакуумная камера; 2 — двигатель типа СПД-50; 3 — дополнительная внутренняя камера; 4 — турбовакуумный насос; 5 — заслонка; 6 — видеокамера; 7 — исследуемые образцы; 8 — плоский зонд Ленгмюра; 9 — датчик давления ионизационного типа (рисунок создан авторами)

Регулирование концентрации плазмы во внутренней камере осуществлялось с помощью заслонки 5, которая частично перекрывала входное отверстие. Давление во внутренней камере регулировали путём закрытия/открытия затвора на вакуумном насосе 4.

В такой конфигурации во внутренней камере достигалась концентрация плазмы на уровне 2,5 · 1011… 2,5 · 1012 м–3 при давлении pb = 3,3 · 10–5 торр. При закрытом затворе (без локальной откачки) pb = 2,2 · 10–4 торр.

Средняя энергия ионов во внутренней камере была измерена в отдельном эксперименте трёхсеточным зондом — энергоанализатором, установленным на месте зонда Ленгмюра, и составила 10…15 эВ.

разряды на положительно смещённых электродах

В ходе предварительных экспериментов исследовались модельные образцы различной геометрической формы, выполненные с применением различных материалов. Образцы представляли собой металлические электроды (штыри, диски, отрезки проволоки и др.), закреплённые в бобышках из фторопласта или керамики. На электроды подавалось напряжение положительной полярности в диапазоне 0…1 500 В от источника постоянного напряжения (ИПН) через ограничивающий резистор 47 кОм. Противоэлектродом служили стенки вакуумной камеры, которые были заземлены. Измерялось напряжение на выходе ИПН и на электроде. Ток в разрядной цепи Id определялся по падению напряжения на ограничивающем резисторе. Напряжение разряда Ud измерялось непосредственно на электроде.

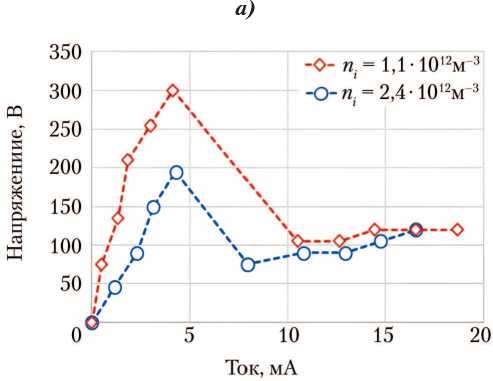

На рис. 4 приведены результаты исследования образца, условно названного «Антенна». Он представлял собой отрезок неотожжённой медной проволоки 01^65 мм, закреплённый на штыре из фторопласта Ф4Д. Площадь электрода 2 см2.

При относительно небольших токах (до 4 мА) зависимость Ud ( Id ) была практически линейной. С увеличением концентрации эквивалентное сопротивление разрядного промежутка Rd уменьшилось с 85 до 47 кОм, что соответствует пропорциональной зависимости а от n , где а — проводимость плазмы.

б)

Рис. 4. Результаты исследования образца «Антенна»: а — внешний вид образца после испытаний; б — вольт-амперные характеристики разряда при различных значениях концентрации плазмы ni (рисунок создан авторами)

При достижении тока 4–5 мА наблюдался пробой, сопровождающийся рез- ким падением Rd до 5–10 кОм. Причиной пробоя, по-видимому, являлся нагрев электрода до высокой температуры, при которой начиналось интенсивное газо- выделение с прилегающего диэлектрика (фторопласт). Оценки равновесной температуры электрода Teq в предположении лучистого теплообмена (отвод тепла за счёт теплопроводности отсутствует) в точке максимальной мощности разряда дали значение Tq~ 500-600 °С (тепловой поток — 4–6 кВт/м2). Это значительно выше температуры разложения фторопласта (300 °С), что говорит о возможности теплового механизма возникновения пробоя. Газ, выделяющийся с поверхности диэлектрика, ионизируется ускоренными электронами, бомбардирующими электрод, что приводит к резкому увеличению проводимости плазмы и, соответственно, тока разряда. Это подтверждается увеличением давления во внутренней камере, зафиксированным датчиком давления. Горение разряда было неустойчивым, что проявлялось в колебаниях тока и напряжения при фиксированном напряжении источника питания.

При увеличении напряжения до 800 В температура электрода повысилась до 165 °С, линейность U d ( I d ) нарушилась ( Rd = 160 кОм), у основания изолятора появилась слабая светящаяся точка.

а)

Последующий визуальный осмотр образца показал, что медная проволока стала мягкой, что обусловлено её термическим отжигом во время пробоя. На поверхности проволоки образовались небольшие (менее 1 мм) «капли» расплавленного металла. Поверхность фторопласта заметно потемнела (рис. 4, а ), что могло быть связано как с его термическим разложением, так и с осаждением паров меди, о чём говорит красноватый оттенок покрытия.

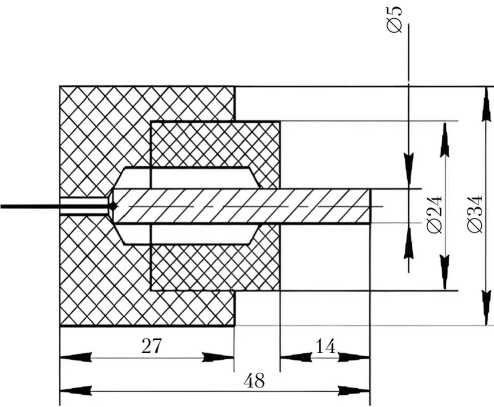

На следующем этапе эксперимента исследовались образцы с массивными электродами, представлявшими собой медный стержень, закреплённый в бобышку из фторопласта или керамики (рис. 5). Площадь поверхности электродов 2,2 см2.

Контроль температуры электродов выполнялся резистивными термодатчиками, установленными внутри бобышек. Эксперименты проводились при концентрации плазмы (4…8) · 1011 м–3 и двух значениях давления pb во внутренней камере — 3,3· 10–5 и 2,2 · 10–4 торр. Заметим, что без плазмы при напряжении до 1 500 В пробоев и свечения не наблюдалось, величина Rd = 8,5 МОм.

б)

На рис. 6 приведены три характерных вида свечения, наблюдавшегося на электроде, смонтированном на фторопластовой бобышке.

При напряжении 280 В ( pb = 3,3· 10–5 торр) ещё на линейном участке вольт-амперной характеристики (ВАХ) на поверхности бобышки появилось слабое свечение (рис. 6, а ), которое постепенно затухало и примерно через 10–15 с стало практически невидимым. Величина Rd составляла при этом 180 кОм, Id = 1,5 мА.

в)

Рис. 5. Образцы с массивными электродами: а — габаритный чертёж; б — бобышка из керамики после эксперимента; в — бобышка из фторопласта после эксперимента (рисунок создан авторами)

Причиной свечения являлась, по-видимому, люминесценция молекул воды и остаточного газа вакуумной камеры, адсорбированных на поверхности диэлектрика, а также атомов самого диэлектрика. Люминесценция диэлектрика происходит в результате его бомбардировки электронами, ускоренными в электрическом поле электрода. Затухание свечения может быть обусловлено зарядкой диэлектрика или десорбцией частиц, стимулированной электронной бомбардировкой и нагревом поверхности.

а)

б)

в)

Рис. 6. Свечение у электрода с бобышкой из фторопласта: а — по боковой поверхности бобышки; б — у основания электрода; в — в объёме (рисунок создан авторами)

При напряжении 900 В примерно через одну минуту температура электрода достигла 210 °С, на месте светящейся точки загорелся мощный разряд, который сопровождался ярким свечением (рис. 6, б ). При этом Ud резко упало до 700 В, а Id увеличился до 5,7 мА ( Rd = 124 кОм). Тепловой поток на поверхность электрода на этом режиме составил 18 кВт/м2, что значительно выше значений, реализованных на электроде «Антенна».

Здесь следует отметить, что при такой конструкции электродов теплоотвод осуществляется не только с его открытой поверхности, но и с поверхности бобышки, которая нагревается от электрода. Поэтому для нагрева электрода и диэлектрика до высоких температур требуются существенно более высокие тепловые потоки. Кроме того, инерционность такой системы достаточно велика (постоянная времени нагрева составляла примерно 200–300 с), поэтому разряды возникали, как правило, через 100–200 с после подачи напряжения.

С учётом сказанного наиболее вероятной причиной разряда в данном случае являлось локальное газовыде-ление из внутренней полости образца в местах неплотного прилегания электрода и диэлектрика.

На следующем этапе эксперимента давление во внутренней камере было увеличено до 2,2· 10–4 торр путём закрытия вакуумного затвора. При этом откачка внутренней камеры проводилась только через входное отверстие.

Уже при Ud = 420 В вокруг электрода возник хорошо видимый светящийся шар диаметром около 12 см (рис. 6, в). Ток разряда составил при этом 10 мА (Rd = 39 кОм), тепловой поток на поверхности электрода — 22 кВт/м2. Затем ток разряда стал быстро возрастать и через 2–3 с достиг 25 мА, напряжение разряда упало до 200 В, а тепловыделение возросло до 24 кВт/м2 (Rd = 8 кОм). После этого сработала защита ИПН, и питание разряда осуществлялось только от выходного сглаживающего конденсатора, который разряжался в течение нескольких секунд. По мере уменьшения напряжения на выходе ИПН диаметр и яркость шара уменьшались, пока шар не исчез совсем. Характер свечения чем-то напоминал коронный разряд. Цвет свечения выяснить не удалось, поскольку для съёмки применялась чёрно-белая видеокамера.

Отметим, что подобное свечение упоминалось в работе [34]. Диаметр светящегося шара тоже был ~10 см, что подтверждает достоверность полученных данных.

Затем внутренняя камера была откачана до давления 3,3· 10–5 торр (затвор открыт), эксперимент продолжен с электродом с керамической бобышкой (рис. 5, б ).

В интервале напряжения 0…450 В ВАХ разряда была линейной с Rd = 250 кОм.

При напряжении 450 В на поверхности керамики появилось яркое кольцевое свечение (рис. 7, а ), которое постепенно угасало и полностью исчезло через несколько минут. Линейность ВАХ при этом не нарушалась, тепловыделение составляло 4,4 кВт/м2, температура электрода 30 °С.

После увеличения напряжения до 800 В свечение вновь появилось (рис. 7, б ) и уже не затухло. Линейность ВАХ сохранилась, Rd = 270 кОм; Id = 3,1 мА; тепловыделение 12 кВт/м2; температура электрода 42 °С.

Отсутствие затухания свечения при напряжении 800 В говорит о том, что люминесцирует не только адсорбированный слой, но и сам диэлектрик. Стекание заряда с поверхности диэлектрика происходит за счёт поверхностной проводимости и тока вторичной электронной эмиссии. При этом сбор электронов из окружающей плазмы происходит не только поверхностью электрода, но и поверхностью прилегающего диэлектрика. В свою очередь, электроны вторичной эмиссии собираются электродом, имеющим более положительный потенциал, чем потенциал поверхности изолятора.

Заметим, что температура электрода в керамической бобышке была существенно ниже, чем во фторопластовой, что связано с более высокой теплопроводностью использованной керамики.

При давлении во внутренней камере 2,2· 10–4 торр (затвор закрыт) и при напряжении выше 380 В ( Rd = 52 кОм; Id = 7,4 мА) произошёл мощный пробой и возникло объёмное свечение в виде шара (рис. 7, в ). Напряжение разряда

а)

б)

в)

Рис. 7. Свечение на поверхности бобышки из керамики при напряжении 450 В (а), 800 В (б) и в объёме при напряжении 380 В (в) (рисунок создан авторами)

упало до 290 В, ток возрос до 22 мА ( Rd = 13,4 кОм), тепловыделение составляло 28,8 кВт/м2, температура электрода — не менее 80 °С. Яркость свечения шара была заметно ниже, чем при разряде на электроде с фторопластовой бобышкой. Границы шара были очерчены менее чётко, а его диаметр составлял около 10–15 см. Ток коллектора зонда Ленгмюра в момент пробоя увеличился в несколько раз, что говорит о значительном увеличении концентрации плазмы в объёме внутренней камеры. Одновременно в объёме внутренней камеры был зафиксирован скачок давления.

Анализ причин возникновения светящегося шара показал, что при повышенном давлении становятся существенными ионизация газа, заполняющего объём внутренней камеры, и ток между электродом и стенкой камеры. Прежде всего на это указывает заметное уменьшение Rd по сравнению с экспериментами при низком давлении. С увеличением давления возрастают ток разряда и тепловыделение на электроде.

В момент пробоя складываются условия для лавинообразного роста тока, который обусловлен повышением температуры и, следовательно, скорости газовыделения из прилегающего к электроду изолятора. Яркость свечения шара меняется в зависимости от материала диэлектрика и его температуры (см. рис. 6, в и 7, в ), что говорит о существенной роли изолятора в этом процессе.

Чтобы проверить эту гипотезу, примем, что на внешней границе светящейся сферы электроны имеют энергию такого же порядка, как и потенциал ионизации атомов остаточного газа ср i . Тогда полный ток электронов через собирающую поверхность сферы будет равен

I e

2 е т.

= 4пR2 \----1 ne, c me i где Rc — радиус светящейся сферы; ni — концентрация плазмы в объёме внутренней камеры; me, e — масса и заряд электрона соответственно.

После соответствующих подстановок находим, что Ie = 8 мА, что примерно вдвое меньше измеренного значения тока разряда. Причина расхождения связана с тем, что концентрация плазмы во время пробоя увеличивается кратно.

Однако даже при давлении 2,2 · 10–4 торр концентрация атомов во внутренней камере составляет 7,2· 1018 м–3, длина пробега электрона (при сечении ионизации ne = 5Л0-20 м-2) X = 2,7 м, а вероят- ность ионизации P = 1 – exp

R

* 0,02,

что не может служить объяснением кратного увеличения концентрации плазмы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что генерация плазмы происходит локально вблизи электрода за счёт газовыделения с поверхности диэлектрика. Полагая, что Ie ≈ Ii , где Ii — полный ток ионов, образовавшихся вблизи электрода, находим, что скорость газовыделения диэлектрика составляет ~2 мкг/с, что вполне реалистично.

Отметим, что одним из возможных механизмов газовыделения и генерации плазмы может быть электронное распыление диэлектрика, находящегося при повышенной температуре. Однако этот вопрос требует проведения дополнительных исследований.

разряды на отрицательно смещённых электродах

Наиболее опасной с точки зрения воздействия на ВСБ является ситуация, когда минусовая шина и каркас ВСБ имеют значительный отрицательный потенциал относительно плазмы ЭРД. Данная ситуация исследовалась в работах [15–17], где была показана возможность и рассмотрены условия возникновения мощных дуговых разрядов между минусовыми и плюсовыми шинами ВСБ в плазме ЭРД.

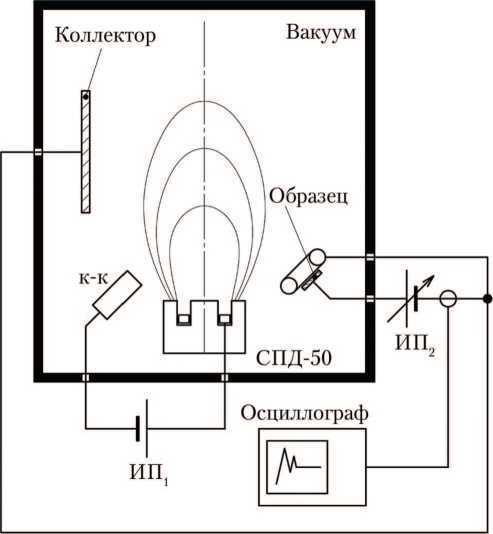

Схема эксперимента по исследованию разрядов на отрицательно смещённых электродах приведена на рис. 8. В экспериментах был использован фрагмент СБ, выполненной на трубчатом углепластиковом каркасе, описанном в работе [35].

Поскольку у реальной СБ площадь сбора ускоренных ионов существенно больше, чем у исследуемого образца, для компенсации этого расхождения была применена металлическая пластина — коллектор, гальванически соединённая с каркасом образца и помещённая внутри конуса расходимости струи СПД. Суммарный ионный ток, собираемый пластиной при потенциале –30 В и ниже, составлял ~200 мА.

Рис. 8. Схема эксперимента по исследованию разрядов на отрицательно смещённых электродах: СПД50 — стационарный плазменный двигатель; ИП1 и ИП2 — источники питания; к-к — катод-компенсатор (рисунок создан авторами)

В ходе эксперимента было зафиксировано два основных типа разрядов: триггерные дуги (рис. 9, а ) и вторичные дуги (рис. 9, б ).

Триггерные дуги («искрение») начали появляться уже при напряжении –50 В. Потенциал отрицательно смещённых электродов относительно стенок вакуумной камеры составлял при этом –40 В, а положительных — +10 В. Амплитуда импульсов тока в момент разряда достигала 0,3 А, средний ток утечек — 15 мА.

Вначале эти разряды имели вид небольших ярких точек, которые вспыхивали на короткое время, а затем исчезали. Наиболее часто разряды появлялись на металлических фитингах каркаса (рис. 9, а ). С ростом напряжения частота разрядов и их амплитуда постепенно увеличивались. При напряжении ~100–150 В они приобрели вид протяжённых «игл» длиной 2–3 мм, направленных от поверхности.

а)

б)

Рис. 9. Разряды на отрицательно смещённых электродах: а — триггерные дуги; б — вторичная дуга (рисунок создан авторами)

При напряжении 150 В частота разрядов достигла 2,5 Гц, амплитуда импульсов тока возросла до 0,6 А, а средний ток утечки — до 75 мА.

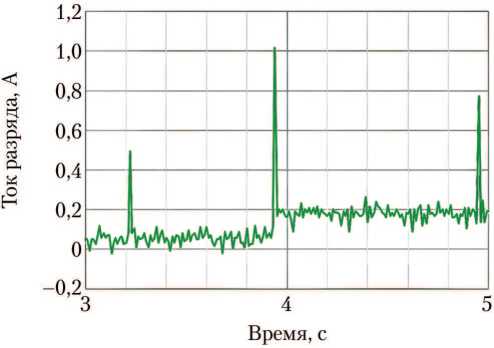

Через две минуты после перехода на напряжение 150 В произошёл мощный дуговой разряд (рис. 9, б ), после которого средний ток утечки скачком увеличился до 200 мА и уже не снижался до выключения источника питания. Осциллограмма этого разряда приведена на рис. 10.

Проведённые эксперименты показали, что при отрицательном смещении электродов (когда α ≥ 1, ϕ–< ϕ f ) картина развития разряда меняется радикально.

Рис. 10. Осциллограмма разрядных импульсов при напряжении 150 В до и после мощного дугового разряда (t = 3,9 c) (рисунок создан авторами)

При относительно небольшом ϕ– на электроде появляются точечные центры эмиссии (триггерные дуги), механизм образования которых достаточно хорошо изучен [36, 37] и заключается в следующем.

У поверхности катода в плазме ЭРД создаётся тонкий (~λ D ) пристеночный слой положительно заряженных частиц. На микровыступах, которые всегда имеются на поверхности материалов, происходит многократное увеличение концентрации электрических зарядов и напряжённости электрического поля. Это приводит к значительному увеличению плотности ионного тока и, как следствие, к нагреву микровыступов до высокой температуры. Ионы, бомбардирующие поверхность микровыступов, могут её распылять, что приведёт к утончению микровыступов и интенсификации эмиссионных процессов. В результате нагрева и ионной бомбардировки микровыступ начинает эмитировать электроны. Механизмы эмиссии сочетают в себе термо-, ионно-и автоэлектронную эмиссии [38–40]. Часть эмитированных электронов нейтрализуют подлетающие к поверхности ионы (оже-нейтрализация), другую часть электрическое поле катода выталкивает за пределы пристеночного слоя. Вследствие джоулева тепловыделения, обусловленного протеканием токов эмиссии через микровыступ, температура микровыступа становится ещё выше — процесс приобретает лавинообразный характер [41]. Когда суммарное тепловыделение станет достаточно большим, температура микровыступа достигает температуры плавления и испарения.

После этого, как правило, происходит разрушение микровыступа, эмиссия прекращается.

При увеличении ϕ– интенсивность процесса увеличивается, и разряд приобретает форму «игл» (струй), выбрасываемых с поверхности.

Когда ϕ– достигает некоторого критического значения, которое зависит от локальной напряжённости поля между отрицательно смещённым электродом и анодом, возникает дуговой разряд, питаемый продуктами испарения катода, анода или прилегающих к электродам диэлектрических материалов.

В некоторых случаях сразу после возникновения дугового разряда система переходит в новое устойчивое состояние с повышенным током эмиссии, которое сохраняется даже после принудительного уменьшения напряжения между электродами. Вероятно, это связано с наступлением некоторого равновесного состояния эмиссионного центра после его нагрева кратковременным импульсом тока. Но детально этот эффект не исследовался.

выводы

В статье показано, что плазма, формируемая при работе ЭРД, может приводить к возникновению различных электроразрядных явлений, способных оказывать негативное влияние на работу ВСБ.

На электродах ВСБ, находящихся под положительным потенциалом, могут возникать значительные токи утечки, свечение и дуговые разряды. Токи утечки, как правило, невелики и не влекут за собой значительных потерь мощности ВСБ. Однако разряды, возникающие на положительно смещённых электродах, могут приводить к сильному нагреву и последующему разрушению как самих электродов, так и прилегающих к ним диэлектриков.

На электродах, находящихся под отрицательным потенциалом, могут возникать кратковременные импульсы тока (триггерные дуги), обусловленные образованием и гибелью эмиссионных центров, а также мощные дуговые разряды, развивающиеся на этих центрах при определённых условиях.

В целом полученные результаты согласуются с опубликованными данными по электроразрядным явлениям на ВСБ. Однако для количественного анализа необходимо проведение детальных исследований каждого из рассмотренных механизмов и построение физико-математических моделей, позволяющих определить возможность и последствия разрядов для конкретных ВСБ.

Список литературы Исследование электроразрядных явлений, инициированных плазмой электроракетных двигателей в электрических цепях высоковольтных солнечных батарей

- Goebel D.M., Filimonova O.S. High voltage solar array development for space and thruster-plume plasma environments // IEEE Transactions on Plasma Science. 2022. Vol. 50. № 3. P. 721-730. URL: 10.1109/TPS.2022.3147424 (accessed 13.02.2024). DOI: 10.1109/TPS.2022.3147424(accessed13.02.2024) EDN: GQYELY

- Акишин А.И. Снижение мощности солнечных батарей искусственных спутников Земли под воздействием электрических разрядов // Перспективные материалы. 2008. № 4. С. 21-28. EDN: JXZLPV

- Ferguson D.C., Hillard G.B, Vayner B.V., Galofaro J.T., Lyons V. High voltage space solar arrays // 53rd International Astronautical Congress. The World Space Congress. NASA Glenn Research Center Cleveland, Ohio USA, 2002. P. 1-8. IAC-02-IAA.6.3.03.

- Vayner B.V., Galofaro J.T., Ferguson D.C. Experimental study of arcing on high-voltage solar arrays // 18th Space Photovoltaic Research and Technology Conference. Cleveland, Ohio, 2005. P. 256-272. NASA/CP-2005-213431.

- Ferguson D.C., Hoffmann R.C., Cooper R.J., Hughes J. 1997-2002 solar array string failures revisited // Journal of Spacecraft and Rockets. 2017. Vol. 54. № 3. P. 542-553. URL: 10.2514/1.A33637 (accessed 13.02.2024). DOI: 10.2514/1.A33637(accessed13.02.2024)