Исследование качества жизни больных с невралгией тройничного нерва после дифференцированной микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва

Автор: Кариев Г.М., Мирзаев А.У.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения 166 пациентов с невралгией тройничного нерва. Разработан алгоритм выбора метода хирургического лечения.

Невралгия тройничного нерва, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/140187820

IDR: 140187820 | УДК: 612.013-21.4:616.833.15-009,7-001,11

Текст научной статьи Исследование качества жизни больных с невралгией тройничного нерва после дифференцированной микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва

Актуальность

Распространенность невралгии тройничного нерва (НТН) достаточно велика и составляет 30–50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость по данным ВОЗ находится в пределах 2–4 человек на 100 000 населения. Заболевание чаще возникает после 40 лет и преобладает у женщин [1, 8, 9, 10].

Этиология НТН многофакторная. Заболевание может быть обусловлено одонтогенной природой, компрессией тройничного нерва на интра- или экстракраниальном уровне, герпетической инфекцией, нарушением кровообращения в стволе мозга, демиелинизацией корешка тройничного нерва, а также может развиться после эндокринно-обменных и аллергических расстройств [2, 6].

По данным современных исследователей, этиологическим фактором невралгии тройничного нерва в 94% случаев является сдавление корешка тройничного нерва мозжечковыми артериями и другими сосудами в задней черепной ямке [15].

У больных НТН характерно наличие триггерной точки, а также болезненность выходных точек периферических ветвей, надавливание на них, также как речь и прием пищи часто провоцируют приступ боли [10].

Боль при НТН имеет следующие характеристики С.С. Павленко [10]:

-

1. Приступообразный характер, длительность атаки не более 2 минут. Между двумя приступами всегда имеется «светлый» промежуток.

-

2. Значительная интенсивность, внезапность, напоминающие удар электрическим током.

-

3. Локализация строго ограничена зоной иннервации тройничного нерва, чаще 2 или 3 ветви (в 5% случаев 1 ветвь).

-

4. Наличие триггерных точек или зон, слабое раздражение которых вызывает типичный пароксизм (могут находиться в болевой или безболевой зоне). Наиболее часто триггерные зоны располагаются в орофациальной области, на альвеолярном отростке, при поражении первой ветви у медиального угла глаза.

-

5. Наличие триггерных факторов, чаще всего это умывание, разговор, еда, чистка зубов, движение воздуха, простое прикосновение.

-

6. Типичное болевое поведение. Больные, стараясь переждать приступ, замирают в той позе, в которой застал их болевой пароксизм. Иногда растирают зону боли или совершают чмокающие движения. В период приступа больные отвечают на вопросы односложно, едва приоткрывая рот. На высоте пароксизма могут быть подергивания лицевой мускулатуры (tic douloureux).

-

7. Неврологический дефицит в типичных случаях НТН отсутствует.

-

8. Вегетативное сопровождение приступов скудное и наблюдается менее чем у 1/3 больных [4].

Диагностическую роль играют точки Керера — остистые отростки шейных позвонков, глубокая пальпация которых сопровождается иррадиирущей болью в лицо.

На высоте обострения определяется характерный признак симптома «лестницы»: если больной оступается, спускаясь по лестнице, возникает хотя и ослабленный, но все же типичный тригеминальной «прострел», что обусловлено «ударом» ликвора в тригеминальный цистерне по патологически измененному корешку. В этой фазе заболевания часто встречается симптом «осторожного дотрагивания» до триггерной зоны: если пациента просят показать точное расположение участка на лице, при касании которого возникает приступ, он не доносит палец

до кожи из-за страха спровоцировать тригеминальный пароксизм.

У ряда больных со временем развивается вторичный мышечно-фасциальный прозопалгический синдром. Все больные НТН как при обострении, так и в период ремиссии, используют для жевания «здоровую» сторону рта. В мышцах гомолатеральной стороны лица возникают дегенеративные изменения с развитием типичных мышечных уплотнений [11].

Для исключения и выявления сосудисто-нервного конфликта используется МРТ в сосудистом режиме с идентификацией ствола и сосудов, а также специальная техника проведения магниторезонансной томографии (МРТ) в трехмерном изображении, выполненные с контрастированием помогают выявить кровеносный сосуд, сдавливающий нерв у входа в ствол [12, 13, 14, 17, 18, 19].

Количественная оценка боли – важная и трудная клиническая проблема, актуальная как для научных исследований, так и для практического здравоохранения [3, 7]. Для определения интенсивности болевого синдрома у больных с невралгией тройничного нерва используется шкала ВАШ (визуально-аналоговая шкала) и краткий опросник Мак-Гилл [5, 16].

Материалы и методы

Проанализированы результаты наблюдений 166 больных с невралгией тройничного нерва, находившихся на стационарном лечении в Республиканском Научном Центре нейрохирургии МЗ РУз в период с 1996 по 2009 гг.

Анализ распределения больных по возрастам показал, что среди больных преобладали женщины – 125 (75,3%), мужчин было 41 (24,7%), что почти в 3 раза больше, чем мужчин. Большинство больных 119 (71,6%) составили старший средний и пожилой возраст, максимум больных пришелся на возрастную группу 60–74 года, 70 (42,1%).

Все больные по методам лечения были распределены на три группы: в первую группу вошли 54 (32,5%) больных, которым проведены блокады периферических ветвей тройничного нерва, во вторую группу 39 (23,5%) больных перенесшие экзерез ветвей тройничного нерва и третью группу составили 73 (44,0%) больных, подвергшихся микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва.

Микроваскулярная декомпрессия производилась под интубационым наркозом ретромастоидальным доступом на стороне поражения с применением операционного микроскопа. При этом достигается устранение нервнососудистого конфликта путем установления прокладки между нервом и сосудом.

Результаты и обсуждение

После установления диагноза типичной невралгии тройничного нерва, проводился отбор больных на метод хирургического лечения. Учитывая то, что все больные длительно лечились консервативно, и эффект от тера-

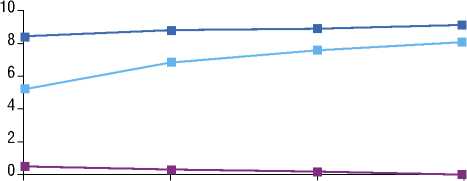

Баллы

До 1 года До 2 лет

До 3 лет

Более 7 лет

—■— Блокады —■- Экзерез

-■- Декомпрессия

Рис. 1. Интенсивность болевого ощущения по шкале ВАШ (данные катам-неза)

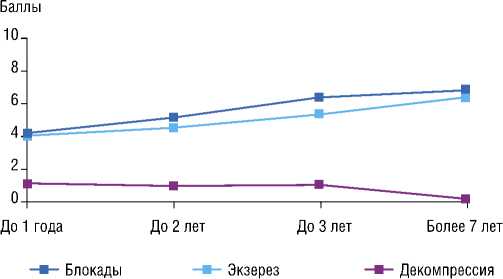

Рис. 2. Оценка болевого ощущения по опроснику Мак-Гилл (данные катам-неза)

пии снижался или отсутствовал, больным старших возрастных групп с отягощенным соматическим статусом применялись менее агрессивные методы хирургического лечения. Контингенту больных с ранее проведенными методами лечения невралгии тройничного нерва при отсутствии эффекта и частых рецидивах предлагали микро-васкулярную декомпрессию корешка тройничного нерва, как наиболее эффективный метод хирургии, который позволил добиться стойкого купирования процесса.

Оценивая ближайшие результаты хирургического лечения, мы отметили, что у больных 1 группы улучшение наступило 92,5% случаев, во второй – 92,5% и в третьей 100%. ( рис. 1, 2.)

После проведенного анализа полученных катамне-стических данных по шкале ВАШ выявились следующие закономерности. В 1 и 2 группах, выделенных по методам хирургического лечения, интенсивность болевых ощущений нарастала из года в год. В 3 группе болевые ощущения сразу же после операции исчезали и в течение 7 лет без приема обезболивающих средств не возобновлялись, при этом эффективность хирургического лечения достигалась в 71 (97%) случае. По данным опросника Мак-Гилл получены идентичные данные.

Рис. 3. Алгоритм выбора метода лечения

Сравнивая оценку боли у пациентов при поступлении, отмечено, что по шкале ВАШ и опроснику МакГилл во всех трех группах сопоставима и не отличается большой разницей в баллах. Но после операции явно отмечается тенденция к снижению интенсивности болевого ощущения в зависимости от метода лечения. В послеоперационном периоде интенсивных болевых ощущений по результатам анализа опросника Мак-Гилл значительно ниже в группе больных, которым произведена МСД корешка ТН. Хотя до операции в этой группе болевые ощущения были наивысшие.

На основании полученных результатов исследований нами разработан алгоритм выбора метода хирургического лечения больных с невралгией тройничного нерва (рис. 3).

По результатам исследования отмечаем преимущества метода МСД корешка ТН:

-

1. Полное избавление от боли сразу после операции;

-

2. Отсутствие выпадения функции краниальных нервов;

-

3. Низкий уровень послеоперационных осложнений;

-

4. Стойкий результат.

Качество жизни больных оценивали с помощью анализа полученных данных по шкале ВАШ и опросника Мак-Гилл.

Качество жизни больных после микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва было приближенным к норме, а длительность безрецидивного периода составила 7 лет при выздоровлении до 97%. При экзерезе выздоровление отмечено только в 53% с длительностью без-рецидивного периода до 18 месяцев, а после блокад – в 45% с длительностью безрецидивного периода до 12 месяцев, что определенно влияло на качество жизни пациентов.

Выводы

-

1. Наиболее эффективным методом хирургии НТН является проведение микроваскулярной декомпрессии, которая позволила добиться стойкого купирования процесса в 97% наблюдений, в то время как блокады ветвей и перерезка периферических ветвей приводят лишь к кратковременному купированию болевого синдрома.

-

2. У больных с отягощенным соматическим статусом, возрастными изменениями и длительностью заболевания качество жизни определяется более низкими показателями, что влияет на выбор хирургического лечения данной категории больных, и методом выбора остается микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва.

Список литературы Исследование качества жизни больных с невралгией тройничного нерва после дифференцированной микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва

- Аудерс А.Г. Диагностика компрессии корешка тройничного нерва при хирургическом лечении тригеминальной невралгии. -Автореф. дис...канд. мед. наук. Рига, 1988. -С. 14.

- Григорян Ю.А. Нейрогенные лицевые боли (патогенез, диагностика и микрохирургия): Дисс. д-ра мед. наук М., -1994. -C. 370.

- Григорян Ю.А. Микрохирургическая сосудистая декомпрессия корешка тройничного нерва при тригеминальной невралгии//Проблемы нейростоматологии и стоматологии. -1997. -T. 1. -С. 45-49.

- Карый В.И., Карая М.В. Особенности клинического течения и лечения соче-танных невралгий тройничного нерва и вегетативных ганглиев шейно-краниального отдела//Украин.нейрохiр.журнал. -2001. -T. 2. -С. 126-127.

- Кузьменко В. В., Фокин В. А., Маттис Э. Р. Психологические методы количественной оценки боли//Сов. мед. -1986. -T. 10. -С. 44-48.

- Лобзин З.С., Рахимджанов А.Р., Жулиев Н.М. Туннельные компрессионноишемические невропатии. Ташкент, Медицина. 1988.

- Ливенцева Ж.Ю., Ремнёв А.Г. К вопросу о диагностике тригеминальных лицевых болей//Росс.научно-практ.конф.Клинические и теоретические аспекты боли. Тез. докл. -М., -2001. -С. 12-13.

- Мегдятов Р.С. Невралгия тройничного нерва. Медицина. -1999. -С. 142-144.

- Могила В.В., Литвиненко С.В. Современное состояние проблемы лечения невралгии тройничного нерва//Нейрохирургия. -2002. -T. 4. -С. 12-14.

- Павленко С.С. Невралгия тройничного нерва//Материалы WEB-Сайта Межрегионального Сибирского фонда (www.pbimstadi.ru).

- Степанченко А.В. Типичная невралгия тройничного нерва. -М.: Изд. группа «ВХМ», -1994. -C. 39.

- Ali MJ, Gebarski S, Thompson BG. Transient magnetic resonance imaging signal alterations in the brainstem after microvascular decompression for trigeminal neuralgia: case report.//Neurosurgery. -2004 -Oct; 55(4): 987.

- Association of Vascular Compression in Trigeminal Neuralgia Versus Other «Facial Pain Syndromes» by Magnetic Resonance Imaging./Nevan G. Baldwin, M.D., K. Singh Sahni, M.D., Mary E. Jensen, M.D., Daniel R. Pieper, B.S., Randy L. Anderson, M.S., and Harold F. Young, M.D.-Surg Neurol.//J Neurosurg, -1991.-V. 36. P. 447-152.

- Assessment of neurovascular compression in patients with trigeminal neuralgia with a boundary fusion three-dimensional magnetic resonance cisternogram/angiogram.Satoh T, Omi M, Ohsako C, Onoda K, Date I.//No Shinkei Geka. -2007-Jan; 35(1): 33-11. Japanese.

- Janetta P.J. Cranial rhizopathy//Current therapy in neurological surgery/D. M. Long. -B. C. Decker Inc. Toronto Philadelphia, C.V. Mosby company Saint Louis Toronto London, 1985. -P. 235-238.

- Maxwell R.E. Surgical control of chronic migranous neuralgia by trigeminal ganglio-rhiolisis//J. Neurosurg. -1982. -V.57, №4. -P. 459-466.

- Young A.F. Effect of trigeminal tractotomy on dental sensation in humans//J. Neurosurg. -1982. -V. 56, №6. -P. 812-818.

- Yutaka Takusagawa, M.D. Microvascular. Decompression for Glossopharyngeal Neuralgia with special reference to the surgical technique.//Proceedings of 5th Meeting of The Society for Microvascular Decompression Surgery. -Japan, 2002. P. 147-150.

- Yoshihito Matsumoto, M.D., Nobuyuki Kawai, M.D., Katsuzo Kunishio, M.D., Seigo Nagao, M.D., Satoru Nakano, M.D., Motoomi Ohkawa//Proceedings of 5th Meeting of The Society for Microvascular Decompression Surgery.-Japan, 2002. -P. 73-78.