Исследование комплекса сооружений по приёму и очистке основного и дополнительного притока подземных вод

Автор: Вергунов Максим Иванович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Мелиорация и гидротехника

Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования комплекса сооружений по приёму и очистке основного и дополнительного притока подземных вод.

Подземные воды, шахты, антропогенное воздействие, очистные сооружения, уровень воды

Короткий адрес: https://sciup.org/140204184

IDR: 140204184 | УДК: 504.006;331.45

Текст научной статьи Исследование комплекса сооружений по приёму и очистке основного и дополнительного притока подземных вод

В настоящее время после признания нерентабельными и ликвидации ряда шахт Ростовской области, в частности, отрабатывавших несветаевские пласты, образовавшееся пространство (после добычи угля) активно заполняется подземными водами, угрожающими подтоплением ряду населенных пунктов и загрязнению земель сельскохозяйственного назначения.

Основной приток составляют воды бассейна реки Аюта, формирующиеся из вод поверхностного водосбора прилегающих территорий, – грунтовые воды.

В целях недопущения подтопления шахтными водами города Новошахтинск, земель и жилых районов Октябрьского района, снижения антропогенного воздействия на бассейн реки Аюта, в 2004 году был введён в эксплуатацию комплекс сооружений по приёму и очистке основного притока шахтных вод. Производительность очистных сооружений на момент пуска составляла 800 м3/ч. Был построен комплекс очистных сооружений непосредственно в низовом откосе плотины, образующей водохранилище на реке Аюта.

Кировский техногенный гидрогеологический комплекс (ТГК) территориально расположен непосредственно под г. Новошахтинском на площади более 100 км2.

За время строительства основных очистных сооружений производились гидрогеологические наблюдения за уровнем подземных вод и их дебитом. По результатам наблюдений был сделан вывод о наличии роста притока воды в ТГК. Другими словами, в настоящее время реально существует опасный объект, представляющий собой единый водный бассейн с объемом воды в контуре затопления Несветаевских и Коминтерновских пластов порядка 28,3 млн м3.

В конце 2001 года для организации выпуска воды из горных выработок в основании водораздельного склона реки Аюта в 6,5 км от промышленной площадки шахты на землях Октябрьского района были пробурены водовыпускные скважины. Сброс шахтных вод по коллектору, без очистки, производился непосредственно в реку Аю-та. В связи с явным загрязнением реки Аю-та шахтными водами, сброс воды Кировского ТГК с 2002 года производился по специально пробуренной канализационной скважине в горные выработки шахты «Майская».

На октябрь 2005 года общий нормальный водоприток в Кировский ТГК оценивался на уровне 1200 м3/час. В паводковый период в течение непродолжительного времени (до 1 месяца) максимальный водоприток в Кировский ТГК может достигать 1500 м3/час.

В 2007 году был разработан проект на строительство очистных сооружений по очистке дополнительного притока шахтных вод. После чего были построены дополнительные очистные сооружения, однако, с отклонениями от проекта.

В составе названых очистных сооружений был запроектирован ряд гидротехнических сооружений – каскады низконапорных прудов и мелководные запруды, а также насосная станция подачи шахтной воды на дополнительную площадку очистных сооружений.

Каскад мелководных прудов, который несет основную нагрузку по биообессоливанию шахтных вод и состоит из 5 последовательно включенных прудов глубиной 1,5 м. Впуск и слив воды в каждом пруде рассредоточен гребенкой. Гидродинамика пруда обеспечивает безрусловое течение сточной воды. Планировка каждого пруда горизонтальная в поперечном сечении и с уклоном в направлении вход–выход 0,1– 0,5°. Пруды оборудуются байпасным и сливным коллекторами и шиберами для обеспечения возможности отключения каждого пруда с целью проведения необходимых работ по посадке растений и очистке. Обводной коллектор вдоль мелководных прудов запроектирован с учетом боковой приточности с водосборной площади. Для обеспечения защиты от замерзания в зимнее время предусматривается возможность подъема уровня воды в мелководных прудах перед зимним периодом на высоту, превышающую глубину промерзания на 0,5 м.

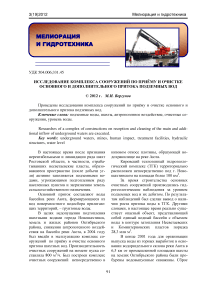

Рис. 1. План организации рельефа

Каждый пруд имеет обваловку, со- попадания осадков в пруды, размыва поса-вмещенную с дорогой для предотвращения док и нарушения режима очистки. Общая высота борта прудов не менее 2,5–3,0 м (от дна прудов).

Дно всех прудов экранировано глиной (0,4–0,5 метра). В мелководных прудах каскада создается два уровня: верхнего – аэробного (для закрепления и развития сопутствующей аэробной микрофлоры) и нижнего – анаэробного (для закрепления сообществом анаэробных микроорганизмов). Для этого на слой глины укладывается сначала слой гравия 30–40 см, далее песчано-гравийной смеси 20–30 см и плодородный слой 50–60 см.

Для частичного обессоливания шахтных вод в биологических прудах высаживаются растения (тростник, рогоз, камыш и т.п.). Для обеспечения нормальных условий произрастания корневой системы водной растительности на дне прудов устраиваются гряды из песчано-гравийной смеси и почвенно-растительного плодородного грунта.

Рис. 2. Снимок со спутника основных очистных сооружений ш. им. Кирова

На слой растительного грунта, являющегося основой биологического пруда, укладывают слой гравия шириной 4 м. Затем на него, формируя гряду с естественным откосом, слой почвенно-растительного грунта не менее 0,5 м так, чтобы до летнего уреза воды оставалось 1,0–1,2 м.

В мелководных прудах поперек направления вход-выход воды отсыпаются гряды шириной 2–4 м, заглубленные под зеркало воды на ~ 1,0 м. Гряды не доходят до противоположного борта пруда на 1–1,5 м и располагаются таким образом, что образуют зигзагообразный канал. Ширина канала между грядами 9–10 м. Между грядами располагаются свободно плавающие растения.

Регулирование уровня воды в прудах осуществляется через обводной канал, сливной и дренажный коллекторы, которые позволяют работать системе мелководных прудов при отключении любого из них.

Между прудами 2 и 3 находится блок инокуляции № 2. Его устройство и назна- чение полностью совпадают с блоком инокуляции № 1.

Дополнительные очистные сооружения составляют: каскад мелководных прудов и мелководных запруд, состоящих из пруда № 1, пруда № 2, пруда № 3 и запруд из 4-секций. Согласно СНиП 33–01–2003 указанные гидротехнические сооружения относятся к 4 классу.

Площадка прудов расположена в юговосточных отрогах Донецкого кряжа, на левом берегу балки Цурюпа, в 1,8 км от впадения ее в р. Аюта.

Пруды № 1–№ 3 – глубиной 3 м (до зеркала), мелководные запруды глубиной 0,5 м, возвышение гребня дамбы над рас- четным уровнем воды в мелководных прудах составляет 1,0, в запрудах 0,4 м.

Пруды запроектированы в полувыемке-полунасыпи и образованы путем ограждения территории дамбой. Ширина дамбы – 4,5 м, ширина бермы – 5,0 м. Наибольшая высота дамбы – 8,30 м.

Для уменьшения фильтрации из проектируемых прудов по дну, откосам дамбы и берме предусматривается устройство противофильтрационного экрана толщиной 0,3 м по днищу и 0,5 м по откосам из глины.

Для защиты экрана днища прудов предусмотрено нанесение защитного слоя из песчано-гравийной смеси t = 0,2 м и крупного щебня 0,3 м.

Рис. 3. Снимок со спутника дополнительных очистных сооружений ш. им. Кирова

Для предотвращения разрушения (размыва) верхового откоса дамб от волновых воздействий и ледовых нагрузок проектом предусматрено крепление откосов каменной наброской t = 0,3 м по слою щебня t = 0,2 м с устройством упорного зуба.

Гребень дамбы крепится щебнем, слоем 0,3 м. Предусмотрен проезд по ней автотранспорта.

Во избежание подмыва и разрушения оградительной дамбы со стороны балки Цурюпа в период весенних паводков и дождей низовой откос укреплён каменной наброской по слою щебня на высоту 1 м от подошвы дамбы.

Выше до гребня низовой откос укрепляется посевом луговых трав по слою почвенно-растительного грунта, мощностью 0,3 м.

Для исключения фильтрационных потерь и гидроизоляции прудов предусматривается устройство противофильтрацион-ного экрана. Подготовка основания экрана представлена планировкой и переуплотнением дна прудов слоем 0,5 м, в том числе: глиной 0,3 м, песчано-гравийной смесью 0,2 м.

Запруды примыкают к мелководным прудам, являясь их продолжением. Ограждающими конструкциями запруд являются железобетонные блоки и грунтовые дамбы по перемычкам со стороны балки Цурюпа.

Тем не менее, по результатам ежесуточных наблюдений за 2011 и 2012 год установлено существенное увеличение притока шахтных вод до 1700–1800 м3/час, что также отражается и на безопасности самих ГТС.

В настоящее время комплексы очистных сооружений по очистке основного и дополнительного притока шахтных вод находятся в состоянии, требующем проведения капитального ремонта, а некоторые требуют проведения реконструкции.

На указанных очистных сооружениях частично разрушены бетонные и железобетонные конструкции, изменена технология очистки, выведены из эксплуатации блоки инокуляции, предусмотренные проектом.

В связи с возросшим водопритоком, очистные сооружения работают в форсированном режиме. Естественно форсированный режим не может положительно сказываться как на безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, так и на качестве очистки шахтных вод. Форсированный режим работы для гидротехнического сооружения является режимом критическим, и относится к особым сочетаниям нагрузок, то есть при котором расчетная устойчивость сооружения не обеспечивается.

Так, на основных и дополнительных очистных сооружениях в местах расположения гряд имеют место размывы (спрямления траектории движения шахтных вод) и образования сосредоточенных токов шахтных вод. При увеличении водотока, превышающего расчетные характеристики очистных сооружений, происходит увеличение скоростей с оптимальных до крити- ческих. И очистные сооружения, вместо того, чтобы приносить пользу окружающей среде и акватории водных объектов, становятся причиной возникновения реальной угрозы в случае прорыва напорного фронта.

В результате такой аварии может произойти залповый выброс загрязняющих веществ (осадков, накопившихся в результате очистки) в реку Аюта, а также затопление хутора Новогригорьевка Октябрьского района.

Скорректированным рабочим проектом по приемке и очистке дополнительного притока шахтных вод предусмотрено ведение мониторинга безопасности очистных сооружений смотрителями в количестве 5 человек. Однако до настоящего времени нет ни смотрителей, ни мониторинга. Нет разработанной в соответствии с правилами, руководящей документации по проведению мониторинга и контроля. Отсутствуют элементарные средства измерений и оперативного контроля, хотя бы за наиболее важными показателями, такими как, например, изменение уровня воды в прудах.

Для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС требуется проведение обследований с использованием приборов и методов неразрушающего контроля, а также проведение топографической съёмки ГТС. Целью таких исследований, несомненно, должна быть оценка безопасности ГТС и определение остаточного ресурса. Проведение таких обследований может дать ясную картину о том, в каком состоянии находится ГТС.

По результатам обследований должны быть разработаны мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности ГТС – технические и эксплуатационные.

Технические мероприятия, направлены на проведение строительных (ремонтных) работ с задачей повышения уровня надёжности и приведение в соответствие с назначением сооружения, с испытываемыми нагрузками и соответствующим классу запаса прочности.

Эксплуатационные мероприятия, в отличие от мероприятий технических, должны давать возможность проведения мониторинга изменений в прочностных характеристиках сооружений и показывать изменения уровня безопасности ГТС. Эксплуатационные характеристики в своей основе должны полагаться на современные способы оценки и быть адаптированы к данным ГТС.

До сих пор безопасность района расположения ГТС остаётся под угрозой, а эксплуатационные документы, разработанные в составе старого и нового проектов, не соответствуют задачам по обеспечению безопасности.

Весной 2012 года во время прохождения весеннего паводка был частично размыт гребень плотины и благодаря совместным действиям ГУ МЧС по Ростовской области и администрации Октябрьского района (путём регулирования уровней затвором) на названой плотине удалось избежать её дальнейшего разрушения. При этом следует отметить, что разрушение плотины на реке Аюта приведёт как к разрушению всех гидротехнических сооружений, используемых для очистки шахтных вод, так и к затоплению некоторых территорий Октябрьского района.

Для обеспечения безопасности районов возможного подтопления необходимо создать соответствующую службу совместной эксплуатации очистных сооружений и плотины на реке Аюта, усиливая ее по необходимости во время прохождения весенних паводков.