Исследование конкурентоспособности региональных агрокластеров

Автор: Доржиева Е.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (34), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена методическим вопросам исследования конкурентоспособности региональных аграрных кластеров. Рассмотрена роль кластеров в повышении конкурентоспособности национальной экономики, приведены показатели, характеризующие конкурентоспособность агрокластеров.

Конкурентоспособность, аграрные кластеры, региональное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/142142374

IDR: 142142374 | УДК: 339.137.2:005

Текст научной статьи Исследование конкурентоспособности региональных агрокластеров

В рейтинге стран по глобальной конкурентоспособности, опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Россия в 2010 г. заняла 63-е место, оказавшись в середине списка, включающего 139 стран, и отстав от стран БРИК (группа быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Китай оказался на 27-м месте, Индия - на 51-м, Бразилия – на 58-м). В 2009 г. Россия по сравнению с 2008 г. опустилась сразу на 12 позиций, с 51-го на 63-е место из 133 возможных, и была единственным государством группы БРИК, которое продемонстрировало падение рейтинга (Бразилия, например, поднялась на 8 позиций).

Если падение в 2009 г. можно объяснить последствиями экономического кризиса, то отсутствие положительных изменений в 2010 г. свидетельствует о снижении уровня конкурентоспособности российской экономики, что является тревожным сигналом для экспертов. По мнению А. Праздничных, «рейтинг ВЭФа - вещь полезная. Место в нем весьма точно отражает приток иностранных инвестиций в отдельно взятое государство. На практике этот тезис подтверждается сравнением показателей притока инвестиций для России и других стран БРИК. Наша страна в текущем году получила 53 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. А стоящая на 51-м месте Индия - уже 62 млрд, Китай - 100 млрд» [1].

Рейтинг рассчитывается исходя из 12 индексов, учитывающих различные составляющие инвестиционного климата, и позволяет оценивать разные стадии развития национальных экономик. Таких стадий три: экономика, движимая факторами, экономика, движимая эффективностью, и экономика, движимая инновациями. По шести индексам конкурентоспособности – «эффективность рынка труда», «здоровье и начальное образование», «высшее образование и профессиональная подготовка», «инновационный потенциал», «размер рынка», «инфраструктура» - наша страна не опускается ниже 60-го места. Однако по позициям «макроэкономическая среда», «технологический уровень», «конкурентоспособность компаний», «эффективность рынка товаров и услуг», «развитость финансового рынка» выше 79го места Россия не поднимается. В рейтинге ключевых проблем для развития бизнеса в России по-прежнему лидируют коррупция, доступ к финансам, налоговое регулирование. Выдвинутые президентом России в качестве приоритетов экономического развития «4 И» - институты, инфраструктура, инвестиции и инновации - все еще остаются актуальными. Таким образом, концентрация усилий именно на этих направлениях позволит улучшить позиции России в рейтинге, а следовательно, достичь результатов в привлечении иностранных инвестиций. По словам А. Праздничных, «уровень конкурентоспособности страны и качество условий для ведения бизнеса имеют самое прямое влияние на инвестиции. Сегодня из-за высоких административных барьеров и недостаточной развитости институтов Россия теряет миллиарды долларов прямых инвестиций. А инвестиции для российской экономики - это уже не предмет выбора, а вопрос выживания. По инвестициям в расчете на единицу ВВП Россия уступает как Казахстану, так и Украине» [2].

Поэтому важнейшей государственной задачей на сегодняшний день становится поиск стратегических направлений повышения конкурентоспособности национальной экономики. Эффективным инст- рументом развития территориальных экономических систем во многих странах считается кластерный подход, позволяющий достичь высокого уровня капитализации территории и конкурентоспособности экономических субъектов. В России тема кластеров исследуется не так давно, однако применение кластерного подхода в управлении региональной и национальной экономикой уже предусмотрено в ряде официальных документов, таких как «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.», «Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 г.», стратегии социально-экономического развития субъектов РФ.

Следует отметить, что конкурентоспособность национальной экономики во многом определяется конкурентоспособностью регионов, фирм, выпускаемой ими продукции. В зависимости от уровня конкурентоспособности, выбранного автором для исследования, происходит переход с категории конкурен -тоспособности предметов (товар, услуга), объектов (спрос, рынок, факторы производства) в категорию факторов конкурентных преимуществ (внешних или внутренних) по уровням управления. Так, при оценке конкурентоспособности государства наличие конкурентоспособной продукции является внут-ренним конкурентным преимуществом для государства. При оценке конкурентоспособности продукции наличие конкурентоспособного государства является внешним конкурентным преимуществом для предприятия [3].

Таким образом, конкурентоспособность продукции, предприятия является базовым уровнем в теоретической модели многоуровневого исследования конкурентоспособности; на мезоуровне исследуется конкурентоспособность носителей технологии - макротехнологии производства продукции (конкурентоспособность отрасли, кластера); на макроуровне - конкурентоспособность носителей ресурсов или нормативно-правовых условий формирования конкурентной среды (конкурентоспособность государства, региона).

На наш взгляд, все эти уровни тесно взаимосвязаны; конкурентоспособность предметов, объектов, субъектов - это универсальное понятие, связывающее между собой все уровни экономики и применяемое в качестве главного оценочного показателя эффективности хозяйствования всех субъектов рынка . Однако в зависимости от сложившейся в конкретный момент времени социально-экономической ситуации тот или иной уровень исследования может становиться приоритетным.

Так, на сегодняшний день преобладает точка зрения, согласно которой определить направления эффективного социально-экономического развития страны и ее регионов позволит активное применение кластерного подхода в сочетании с методами оценки состава и содержания основных и специфических факторов развития регионов [4]. Практика развития преуспевающих экономических систем показывает, что в современных условиях теория кластерного механизма является наиболее эффективной формой экономического роста. Для всей экономики государства в целом и для регионов в частности кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Инновационный кластер является наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности и представляет собой объединение различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.), которое позволяет использовать преимущества двух способов координации экономической системы - внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.

При этом под конкурентоспособностью кластера понимается:

-

1. Способность использовать потенциал макротехнологий для получения мультипликативных эффектов на всех уровнях вертикальной интеграции производства товаров и услуг, отвечающих требованиям мировых и внутренних рынков, и наращивания конкурентных преимуществ за счет лидерства в технологиях производства, оптимизации форм организации и управления сбытом как базового условия потенциального роста конкурентоспособности [3].

-

2. Устойчивая способность совокупности хозяйствующих субъектов поддерживать собственную конкурентоспособность в долгосрочной перспективе при максимальном использовании возможностей внешней среды [5].

Первый подход базируется на понимании кластера как инновационной системы, второй рассматривает кластер как совокупность высококонкурентоспособных элементов . На наш взгляд, конкурентоспособность дефиниционно предполагает сравнительную характеристику субъекта по отношению к его конкурентам, именно это сравнение есть основная отличительная черта понятия «конкурентоспособность». Приведенные выше определения описывают, скорее, авторское понимание содержания понятия «кластер», чем дают характеристику его конкурентоспособности.

Затрудняет исследование конкурентоспособности кластеров также отсутствие единого определе-ния кластера и множественность интерпретаций кластерной концепции. Существует мнение, что кла- стер - это просто термин из инструментария кластерного анализа, который развивается с середины ХХ века, и экономического содержания данное понятие не содержит.

Однако рекомендации по формированию кластеров всё чаще становятся главной темой исследований отечественных аналитиков, увеличивается количество крупномасштабных российских проектов, направленных на формирование кластерных структур, предлагаются различные варианты оценки некоторых аспектов конкурентоспособности кластеров.

К примеру, А. Колошин, К. Разгуляев, Ю. Тимофеева, В. Русинов выделяют следующие признаки конкурентоспособных кластеров:

-

- устойчивая (если не лидирующая) позиция на рынке (чаще всего мировом), так как конкурентоспособность кластера безусловно зависит как от его доли на внешних рынках, так и от роста этой доли;

-

- технологическое превосходство в отрасли и способность к инновациям, так как способность к проведению научно-технических разработок и умение обратить технологическое превосходство в успешно реализуемую продукцию характерно для всех успешных кластеров (даже для отраслей, находящихся в фазе зрелости или спада, где темпы технологических изменений ограничены);

-

- способность к самообновлению, так как кластеры должны осуществлять деятельность по само-поддержке и самоуправлению.

Исходя из этого при оценке конкурентоспособности кластера используются следующие показатели:

-

1. Позиция на рынке: изменение доли кластера на мировом рынке; рост объемов экспорта для кластера; количество новых рынков, на которых присутствуют фирмы-участники кластера.

-

2. Технологическое лидерство: количество значимых новых продуктов; исследование изменений в уровне квалификации специалистов в сравнении с другими кластерами.

-

3. Способность к обновлению: изменение количества фирм в составе кластера; объем (и качество) иностранных инвестиций в рамках кластера; изменение доли кластера в валовом региональном продукте [6].

Роль оценки в данном случае состоит не только в том, чтобы установить, происходит ли рост в кластерах, но в том, чтобы определить, оказывает ли этот рост положительное влияние на всю экономику региона. Для этого анализируют изменения издержек (доступности) ресурсов в других частях экономики, пространственное распределение эффектов роста, относящихся к кластерам, и прямые (косвенные) эффекты роста кластера на остальные компоненты экономики.

Данный подход, по нашему мнению, является обоснованным и логичным, поскольку формирование конкурентоспособных кластеров должно способствовать , прежде всего, росту конкурентоспособности региональной и национальной экономики. То есть кластерный подход является инструментом развития территории, причем кластерные стратегии и программы, как правило, содержат никогда не повторяющиеся сочетания аналитических приемов и политических методов, ключевые аспекты промышленной политики, инновационной и технологической политики, политики регионального развития и т.д.

Для каждой территориальной экономической системы характерны свои подходы и инструменты. Кластерные политики различных регионов заметно различаются масштабами. В финансовых терминах ресурсы, направленные на развитие кластеров, варьируются от значительных стратегических бюджетов (Северный Рейн-Вестфалия, Шотландия) до финансирования отдельных небольших проектов (Франция). Политика в Лимбурге (Нидерланды) и Тампере (Финляндия) в значительной степени сфокусирована на поддержке сетевых взаимодействий между участниками кластера, в то время как в Шотландии (обладающей большими ресурсами) поддержка сетей является всего лишь одним из ряда мероприятий политики. Кластерная политика во Франции заключается в поддержке проектов, сфокусированных на специфические секторы. Только в отдельных случаях политика поддерживает каждый аспект развития кластера. При этом не всегда понятно, понимают ли разработчики политики важность других аспектов развития кластера, или просто решают, что другие аспекты не требуют специальной поддержки.

Кластерный подход в политике может принимать различные формы:

-

- отдельная политика с четко определенной стратегией и выделенным бюджетом, которая охватывает ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластеров;

-

- политика, сфокусированная на некоторых аспектах развития кластеров, таких как сетевые взаимодействия среди бизнеса или между бизнесом и исследовательскими организациями;

-

- политика, которая является элементом других стратегий экономического развития. Например, в Восточной Швеции поддержка развития кластеров является одним из направлений местного Соглашения о региональном развитии, в Лимбурге это программа региональной инновационной стратегии, в Северном Рейне-Вестфалии поддержка кластеров прорезает горизонтально многие приоритеты и мероприятия региональной стратегии;

-

- общая цель в серии других несогласованных мероприятий, нацеленных на конкретную отрасль, например, в Арве Вели, Франция, где местные и национальные мероприятия нацелены на развитие металлорежущей промышленности в регионе [6].

Более того, кластерная политика в высокотехнологичных отраслях промышленности и в АПК в одном и том же регионе будет направлена на решение разных задач, в первом случае - экономических, во втором - социальных. Это обусловлено тем, что большая часть территории России находится в зоне рискованного земледелия, и если в условиях Ростовской области еще представляется целесообразным разрабатывать и реализовывать пилотный проект «Система инновационных АПК-кластеров как основа концентрации, интеграции и совместного использования комплекса имеющихся ресурсов для ускоренного развития АПК области», так как там возможно формирование кластеров, основанных на компетенции, то на территории Сибири речь, прежде всего, будет идти о выводе сельского хозяйства из кризиса и обеспечении надежного продовольственного снабжения населения, поскольку северные агрокластеры выстраиваются, как правило, вокруг ключевой цепочки создания стоимости. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что каждый регион характеризуется своими специфическими условиями, поэтому кластерные программы развития АПК на разных территориях будут различаться.

Общим останется одно - система агрокластеров должна включать три уровня:

-

- системный - кластер как форма сетевого системного взаимодействия с целью эффективного использования ограниченных ресурсов и достижения максимального общего результата;

-

- подсистемный - уровень отдельных хозяйств и организаций, где будет отрабатываться технология формирования кластера «снизу» и создаваться бизнес модели эффективного функционирования внутри кластера;

-

- надсистемный - уровень взаимодействия между кластерами, региональный уровень. Кластеров, особенно на первом этапе, скорее всего, будет несколько, поэтому потребуется отработка технологии межкластерного взаимодействия и увязки со стратегиями регионального развития.

Формирование агрокластеров со временем потребует изменения системы управления агропромышленным комплексом на региональном уровне. «Надсистемная» часть позволит придать этому процессу эволюционный и продуманный характер.

Поскольку разные условия, сформировавшиеся в российских регионах, диктуют разные цели и задачи кластерной политики, можно с уверенностью утверждать, что в понятие «конкурентоспособность агрокластера» в каждой территориальной экономической системе региональные власти будут вкладывать свое содержание, способствующее достижению долгосрочных целей устойчивого социальноэкономического развития территории.

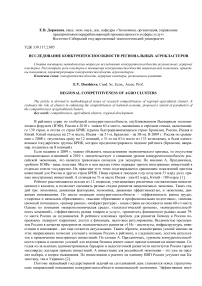

Рассмотрим структуру формирующегося агропищевого кластера Республики Бурятия (рис. 1).

Природно-климатические условия Республики Бурятия позволяют полностью обеспечить население мясными и молочными продуктами, картофелем, овощами местного ассортимента, яйцами и рыбной продукцией за счет собственного производства, однако обеспеченность региона собственными продуктами питания остается низкой - по разным видам продукции от 30 до 50%. Несмотря на сложности с сырьём, «корневой бизнес» кластера развит достаточно хорошо, но работает он в основном на привозном сырье (мясо, зерно, сухое молоко, морская рыба).

На наш взгляд, конкурентоспособность регионального агрокластера будет определяться прежде всего его способностью обеспечить население продуктами питания собственного производства, способностью предприятий АПК конкурировать с товаропроизводителями из других регионов и уровнем развития инфраструктуры аграрного кластера .

Важнейшим звеном АПК является сельское хозяйство, первоочередной задачей которого остается обеспечение потребностей населения в продуктах питания. Достаточное продовольственное обеспечение народонаселения - глобальная национальная проблема, которая оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие страны, сказываясь на воспроизводстве будущего поколения. Способность обеспечить население продуктами питания можно оценить с помощью показателя уровня региональной продовольственной безопасности, который находится как сумма оценок основных критериев продовольственной безопасности: физической доступности и достаточности потребления продовольствия. Физическую доступность продовольствия следует оценивать с помощью показателей самообеспечения региона продовольствием, рассчитав их величину в динамике за ряд лет, а также показателей динамики и структуры импорта и экспорта продовольствия по республике. Для обобщенной оценки уровня достаточности потребления продовольствия можно использовать два показателя, характеризующие этот критерий количественно: коэффициент достаточности (калорийности), коэффициент структуры питания (рациона).

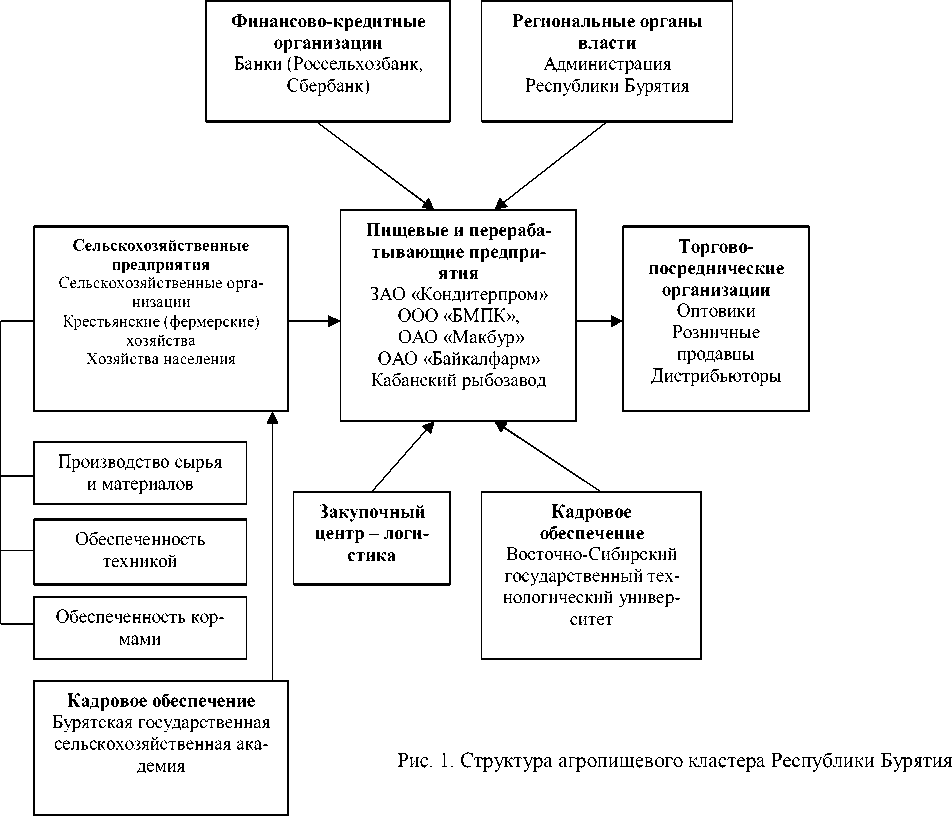

Конкурентоспособность предприятий АПК можно оценить, используя некоторые индикаторы, предложенные К.Р. Саубановым для оценки конкурентоспособности регионального сельского хозяйства (рис. 2) [7].

Конкурентоспособность предприятий АПК

Финансовоэкономическое состояние (инвестиционная активность, финансовая результативность, доля убыточных организаций, рентабельность по всей деятельности)

Производительность (производительность труда, эффективность использования земли, фондоотдача, урожайность сельхозкультур, продуктивность скота)

Оснащенность производства (фондообеспеченность, наличие сельскохозяйственной техники, фондо - и энерговооруженность труда, обеспеченность трудовыми ресурсами и сельскохозяйственными животными)

Торговые потоки (доли импортной продукции АПК из-за рубежа и ввозимой продукции АПК из других регионов на внутреннем рынке, экс-портоориентиро-ванность АПК)

Рис. 2. Составляющие конкурентоспособности предприятий регионального АПК

Уровень развития инфраструктуры кластера будет оцениваться показателями, характеризующими уровень развития торговых и торгово-посреднических организаций (к ним относятся оптовые и розничные рынки сельскохозяйственной продукции, рынки розничной торговли, товарные биржи, ярмарки, аукционы, дилерские и брокерские фирмы, дистрибьюторские организации, торгово-промышленные палаты, потребсоюзы, продовольственные корпорации, снабженческо-сбытовые кооперативы, потребительские кооперативы); информационно-консультационных и аналитических организаций (тренинговые и консалтинговые компании, выставки, рекламные агентства, информационно-консультационные центры, маркетинговые агентства, информационно-справочные службы, логистические центры); финансовых организаций (фондовые и валютные биржи, коммерческие банки, страховые и инвестиционные компании, кредитные кооперативы); организаций по оказанию услуг (лизинговые компании, транспортно-экспедиторские компании, специализированные сервисные центры, организации, предоставляющие в аренду недвижимость, склады, элеваторы); контролирующих и юридических организаций; научноисследовательских предприятий и образовательных учреждений.

Данная система показателей позволит дать всестороннюю оценку уровню конкурентоспособности регионального агропищевого кластера и выработать рекомендации, направленные на его повышение.