Исследование кровотока в головном мозге крыс при иммерсионном охлаждении и искусственной вентиляции легких

Автор: Мельникова Надежда Николаевна, Арокина Надежда Константиновна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучить изменения скорости кровотока в головном мозге крыс в момент Холодовой остановки дыхания и при искусственной вентиляции легких. Материалы и методы. Эксперименты проведены на 8 наркотизированных крысах-самцах линии Wistar. Через трахейную канюлю животных подсоединяли к аппарату искусственного дыхания. Прижизненную микроскопию кровотока в пиальных микрососудах осуществляли с помощью микроскопа ЛЮМАМ-1. Регистрировали частоту дыхания и сердечных сокращений (АЦП L-Card), ректальную температуру и температуру продолговатого мозга. В ходе эксперимента крысы находились в холодной воде (8-10 °С), искусственную вентиляцию легких начинали через 1,5 мин после холодовой остановки дыхания. Всего исследовали 150 микровенул диаметром от 12 до 40 мкм, скорость кровотока в них измеряли в момент остановки дыхания, через 1, 3, 10, 30 и 60 мин и при практически полной остановке кровотока в венулах. Результаты и обсуждение. Остановка дыхания происходила при снижении температуры тела животных до 19,40+0,54 °С, продолговатого мозга - до 21,80+0,72 °С. При этом частота сердечных сокращений понижалась до 36,30+8,27 уд./мин, мозговой кровоток также снижался. В течение 1 мин после начала искусственного дыхания у всех крыс частота сердцебиений возрастала до 50-70 уд./мин, скорость мозгового кровотока повышалась на ~20 %. Такой уровень кровотока сохранялся в течение 10 мин, затем наблюдалось его постепенное замедление, происходившее параллельно снижению температуры крыс и частоты сердечных сокращений. Остановка кровотока происходила через 90 мин от начала искусственной вентиляции легких при температуре тела животных 11,30+0,77 °С и температуре мозга 16,70+0,48 °С. Заключение. При глубокой гипотермии, вызывающей прекращение собственного дыхания, применение искусственной вентиляции легких значительно увеличивает время эффективной работы сердца, обеспечивающей поддержание мозгового кровотока.

Крыса, гипотермия, мозговой кровоток, частота дыхания, частота сердцебиений, искусственная вентиляция легких

Короткий адрес: https://sciup.org/14113227

IDR: 14113227 | УДК: 612.592:612.2:612.15

Текст научной статьи Исследование кровотока в головном мозге крыс при иммерсионном охлаждении и искусственной вентиляции легких

Введение. В настоящее время вопросы организации процессов терморегуляции организма, функционирования различных органов и систем при охлаждении не утратили своей научно-практичес-кой значимости для медицинской и биологической науки. Это относится к вновь обозначенной проблеме освоения Арктики, использования гипотермии в реаниматологии, в кардио- и нейрохирургии, при специальной деятельности человека (спорт, подводные погружения, космонавтика), в условиях стихийных бедствий и техногенных катастроф [1–5].

Одним из основных факторов, приводящих к гибели человека в холодной воде, явля- ется переохлаждение. В условиях развивающейся гипотермии организма отмечается брадикардия, снижение сердечного выброса, минутного объема кровообращения, системного артериального давления и повышение общего сопротивления сосудов [6, 7]. Наряду с этим наблюдается прогрессирующее снижение легочной вентиляции и потребления кислорода [8, 9], наступает остановка дыхания, за которой следует полное рассогласование работы сердца [10]. При глубокой гипотермии тела угнетается функция мозгового кровообращения, однако кровоток в микрососудах мозга остается сохраненным на 10–15 мин даже после гипотермической остановки дыхания [11].

В способах реанимации жертв эксиден-тальной гипотермии остается много невыясненных вопросов [5–7]: обычно нет возможности получить данные физиологических параметров у таких людей. Прогнозирование времени переносимости холодового воздействия, т.е. времени, отведенного для спасения пострадавших от иммерсионной гипотермии при действии комплекса факторов, ее обусловливающих, для организации современной помощи, остается не до конца решенной проблемой. Можно полагать, что поддержание кровотока в мозге на определенном минимальном уровне может способствовать сохранению жизнеспособности организма.

Цель исследования. В экспериментах на крысах, охлаждаемых в воде до остановки дыхания, исследовать изменения мозгового кровотока и ЧСС во время остановки дыхания и после перевода животного на искусственную вентиляцию легких.

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на 8 самцах крыс линии Wistar массой 290–310 г. Содержание экспериментальных животных и все процедуры были выполнены в соответствии с правилами обращения с экспериментальными животными. Крыс наркотизировали уретаном (125 мг/100 г массы тела, в/б), вставляли канюлю в трахею для подсоединения к аппарату искусственного дыхания (АИД) и делали трепанационное окошко размером 5×7 мм в теменной кости с последующим удалением твердой мозговой оболочки. Во время эксперимента крысы были фиксированы в специальном станке под углом 30º таким образом, чтобы спина и голова находились над поверхностью воды. Охлаждение животных производили в воде температурой 8–10 ºС до остановки дыхания.

Спустя 1,5 мин после момента полного прекращения дыхательных движений подключали аппарат искусственного дыхания для мелких грызунов. Аппарат был настроен на 13 дыхательных циклов в минуту, температура вдыхаемого воздуха составляла 19–21 ºС, объем вдоха – 1 мл.

В ходе эксперимента измеряли частоту дыхательных движений, частоту сердечных сокращений (ЧСС), регистрируя их с помощью аналого-цифрового преобразователя

L-791 (L-Card), ректальную температуру и температуру мозга (в области продолговатого мозга) посредством медно-константановых термопар. Прижизненную микроскопию осуществляли с помощью микроскопа ЛЮМАМ-1 и цветной видеокамеры TS-6020 PSC.

Скорость кровотока в пиальных микрососудах измеряли и анализировали после гипотермической остановки дыхания и использования АИД. В каждом отдельном сосуде скорость кровотока рассчитывали при 10-кратном замедлении видеоряда с использованием пакета программ Pinacle Studio 15. Всего исследовали 150 микровенул диаметром от 12 до 40 мкм, скорость кровотока в них измеряли в момент остановки дыхания, через 1, 3, 10, 30 и 60 мин и при практически полной остановке кровотока в венулах.

При статистической обработке данных достоверность различий оценивали с помощью непараметрических критериев (уровень достоверности различий p<0,05), используя пакет программ Statistica 6.0.

Результаты. Охлаждение животных в воде 8–10 ºС приводит к постепенному понижению температуры тела и мозга, уреже-нию частоты дыхания и сердечных сокращений. В глубокой стадии гипотермии у животных происходит холодовой паралич дыхательного центра, что приводит к остановке дыхания при работающем сердце. Процесс охлаждения и изменение при этом основных физиологических параметров были подробно описаны нами ранее [11, 12].

В данном исследовании остановка дыхания была зафиксирована на 90-й мин после начала охлаждения, при этом ректальная температура составила 19,40±0,54 ºС, а температура мозга – 21,80±0,72 ºС (табл. 1).

После остановки дыхания животного выдерживали интервал в 90 с, при котором не фиксировалось дыхательных движений, после чего подсоединяли АИД. В момент остановки дыхания ЧСС находилась на уровне 36,30±8,27 уд./мин, что практически в 10 раз ниже исходного уровня.

Подключение искусственной вентиляции легких с первой же минуты активизировало работу сердца. Через 1 мин после включения АИД частота сердечных сокращений увеличи- лась на 21 %, через 3 мин – на 76 % от параметра при остановке дыхания (табл. 1). Такой уровень ЧСС поддерживался в ходе дальнейшего охлаждения крысы более 20 мин, после чего начинал несколько снижаться. Быстрое падение ЧСС происходило за 5–8 мин до остановки кровотока.

В табл. 1 показана линейная скорость кровотока в венулах во время остановки дыхания, при использовании искусственной вентиляции легких вплоть до полной остановки кровотока, которая рассматривалась нами как практически полная остановка движения крови в венулах. Процесс остановки кровообращения сопровождался поступательным передвижением крови после каждого редкого сердечного выброса, а иногда и возвратно-поступательным движением. Это отражено в табл. 1, где указана конечная скорость кровотока, отличная от нуля. В момент гипотермической остановки дыхания скорость кровотока составляла 99,90±2,94 мкм/с, такой же скорость оставалась и на 1-й мин после подключения АИД, но уже с 3-й мин она увеличилась на 18,4 % и долгое время оставалась на повышенном уровне. У части экспериментальных животных увеличение скорости кровотока составляло до 30 %. Через полчаса после включения АИД скорость кровотока несколько уменьшалась от уровня, полученного при остановке дыхания, но резкое снижение скорости кровотока коррелировало с урежением и рассогласованием работы сердца.

Отметим, что после включения искусственной вентиляции легких у некоторых крыс было зарегистрировано появление собственных дыхательных движений грудной клетки. Поэтому, как видно из табл. 1, в первые 10 мин от начала ИД частота дыхания превышала установленную на аппарате искусственной вентиляции легких. У большей части исследуемых животных добавлялось от 1 до 11 самопроизвольных дыхательных движений, но этот процесс наблюдался только в первые минуты подключения аппарата и спустя 15 мин прекращался у всех животных.

Обсуждение. В работе было показано, что перевод животных на искусственную вентиляцию легких после остановки собст- венного дыхания способствует восстановлению сердечного ритма и мозгового кровотока. После включения АИД у некоторых крыс наблюдалось появление собственных дыхательных движений. Это можно объяснить тем, что усиление кровообращения головного мозга при росте частоты сердечных сокращений на некоторое время активировало работу нейронов дыхательного центра. Однако через 10–15 мин температура мозга понизилась до предела, наступил полный паралич дыхательного центра в головном мозге, и собственное дыхание прекратилось.

В данном исследовании остановка дыхания происходила при более высоких значениях температуры тела и мозга, чем было отмечено в наших предыдущих работах [11, 13]. Это можно объяснить методическими особенностями эксперимента: вскрытием черепной коробки, наличием обнаженной поверхности мозга и нагревом от объектива микроскопа, который соприкасался с этой поверхностью.

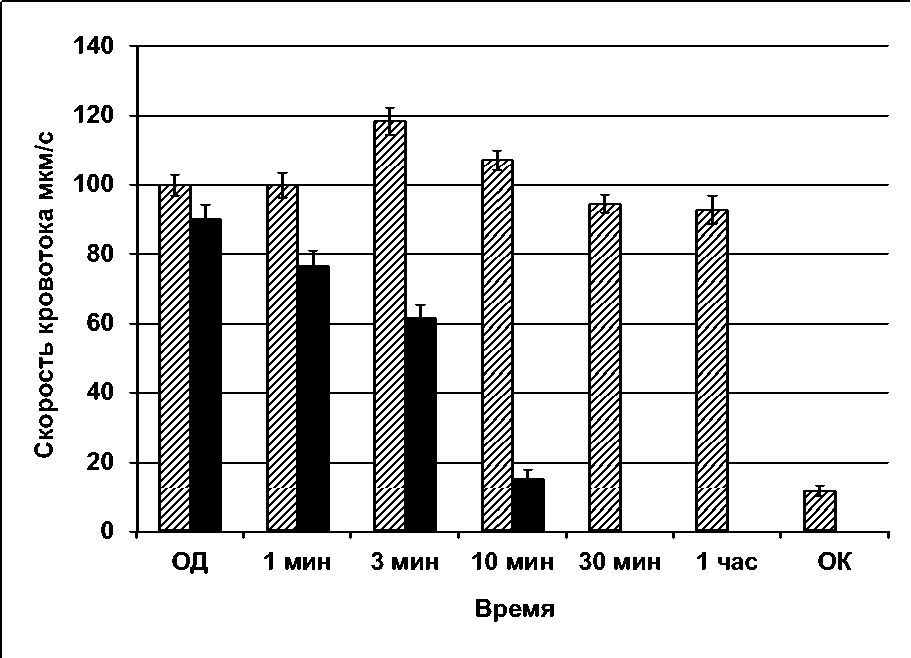

В предыдущей нашей работе было показано, что при охлаждении крыс при таких же условиях эксперимента после остановки дыхания скорость кровотока в головном мозге значительно снижалась уже через 3–4 мин, кровоток прекращался уже на 10–15-й мин [11].

На рис. 1 представлена диаграмма изменения скорости кровотока после гипотермической остановки дыхания при использовании АИД и без него. Сравнение экспериментальных данных этих двух исследований позволяет показать, насколько эффективно поддерживается церебральный кровоток при искусственной вентиляции легких. Различия в поддержании кровотока статистически достоверны (р<0,05), начиная с 1-й мин использования АИД.

Таким образом, применение искусственной вентиляции легких позволило значительно продлить работу сердца (на 1,5–2 ч) и долгое время поддерживать церебральный кровоток в значениях, близких к измеренному при гипотермической остановке дыхания. Мы полагаем, что кровоток в микрососудах головного мозга напрямую зависит от состояния работы сердца: не только от полноты сердечного выброса, но и от равномерности и частоты сердечных сокращений.

Таблица 1

Физиологические параметры крыс при гипотермической остановке дыхания и использовании искусственной вентиляции легких

|

Период опыта |

Температура ректальная, ºС |

Температура мозга, ºС |

Частота дыхания, циклов/мин |

Частота сердечных сокращений, уд./мин |

Скорость кровотока в венулах, мкм/с |

|

Исходное состояние |

34,00±0,26 |

32,00±0,57 |

124±7 |

398,0±14,6 |

- |

|

Остановка дыхания |

19,40±0,54 |

21,80±0,72 |

0 |

36,30±8,27 |

99,80±2,94 |

|

ИД, 1-я мин |

19,10±0,78 |

21,40±0,55 |

17,3±1,5 |

43,80±6,62 |

99,80±3,61 |

|

ИД, 3-я мин |

18,90±0,79 |

21,20±0,55 |

16,1±1,81 |

64,00±8,82 |

118,20±3,99 |

|

ИД, 10-я мин |

18,0±0,9 |

20,20±0,4 |

14,30±0,54 |

64,40±7,07 |

107,00±2,78 |

|

ИД, 30-я мин |

15,90±0,65 |

18,10±0,17 |

13 |

48,40±3,82 |

94,30±2,63 |

|

ИД, 60-я мин |

14,60±0,70 |

16,90±0,18 |

13 |

40,30±2,56 |

92,70±3,93 |

|

Остановка кровотока |

11,30+0,77 |

16,70±0,48 |

13 |

19,5±3,6 |

11,70±1,38 |

Примечание. ИД – искусственное дыхание.

Рис. 1. Изменение линейной скорости кровотока в пиальных венулах крыс после гипотермической остановки дыхания при использовании искусственной вентиляции легких (шриховка) и без нее (темные столбики). Примечание. ОД – остановка дыхания, ОК – остановка кровотока

Важно отметить, что во время использования АИД крысы продолжали охлаждаться в воде, при этом температурный порог прекращения кровотока в мозговых сосудах мозга крыс оказался ниже температурного порога остановки дыхания в прямой кишке на 6–8 ºС, а в мозге – на 5 ºС.

Заключение. Таким образом, при глубокой гипотермии, вызывающей прекращение собственного дыхания, применение искусственной вентиляции легких значительно увеличивает время эффективной работы сердца, обеспечиваюшей поддержание мозгового кровотока.

Список литературы Исследование кровотока в головном мозге крыс при иммерсионном охлаждении и искусственной вентиляции легких

- Шевелев О.А., Бутров А.В., Билибин Д.П., Ходорович Н.А., Каленова И.Е., Шаринова И.А. Нейропротективные свойства гипотермии. Современные проблемы науки и образования. 2012; 3: 101-107.

- Григорьев Е.В., Шукевич Д.Л., Плотников Г.П., Тихонов Н.С. Терапевтическая гипотермия: возможности и перспективы. Клиническая медицина. 2014; 9 (92): 9-16.

- Sidhu S.S., Schulman S.P., McEvoy J. W. Therapeutic hypothermia after cardiac arrest. Curr. Treat. Options Cardio Med. 2016; 18: 30-42.

- Бокерия Л.А., Голухова Е.З., Полунина А.Г., Бегачев А.В., Журавлева С.В., Лефтерова Н.П. Церебральный кровоток при операциях с искусственным кровообращением. Креативная кардиология. 2010; 1: 97-108.

- Иванов К.П. Основы энергетики организма: Теоретические и практические аспекты. Т. 4. Энергоресурсы организма и физиология выживания. СПб.: Наука; 2004. 254.

- Бочаров М.И. Терморегуляция организма при холодовых воздействиях. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2015; 1: 5-15.

- Новиков В.С., Горанчук В.В., Шустов Е.Б. Физиология экстремальных состояний. СПб.: Наука; 1998. 247.

- Чуйкин А.Е., Федорова Т.Е. Газообмен и транспорт газов у глубоко охлажденных крыс в процессе медленного и быстрого отогревания с применением искусственной вентиляции легких. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 1996; 82 (5-6): 77-86.

- Иванов К.П. Гипоксия мозга и роль активных форм кислорода и недостатка энергии в дегенерации нейронов. Успехи физиологических наук. 2012; 43 (1): 95-110.

- Алябьев Ф.В., Парфирьева А.М., Чесалов Н.П., Шамарин Ю.А., Осипов А.И. Функциональноморфологические изменения сердца при гипотермии. Сибирский медицинский журнал. 2008; 1 (вып. 1): 68-71.

- Mel'nikova N.N., Petrova L.A. Effect of hypothermia-induced respiratory arrest on cerebral circulation in rats. Bull. Exp. Biol. Med. 2016; 160 (5): 593-595.

- Иванов К.П., Арокина Н.К. Поддержание сердечно-сосудистой функции у глубоко охлажденного гомойотермного организма физиологическими методами без внешнего отогревания. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015; 160 (10): 400-403.

- Арокина Н.К. Восстановление жизнедеятельности у глубоко охлажденных животных физиологическими методами без отогревания. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2013; 99 (10): 1214-1222.