Исследование личностной тревожности у студентов-психологов

Автор: Джибладзе И.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 2 (42), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен теоретический и эмпирический анализ исследования личностной тревожности у студентов-психологов. Проанализированы особенности проявления личностной тревожности у студентов-психологов, а так же способы ее преодоления.

Тревожность, личностная тревожность, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/140287666

IDR: 140287666 | УДК: 159.9.072:378-052

Текст научной статьи Исследование личностной тревожности у студентов-психологов

Одной из наиболее важных задач в подготовке будущих практических психологов является достижение личностной откорректированности, способствующей развитию и гармонизации профессиональных и личностных качеств. Анализ современных исследований (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский [2], Т.С. Яценко [5]), так же указывает на то, что залогом успешного профессионального становления психологов является развитие личности в процессе профессиональной подготовки.

Однако, современный ритм жизни и возрастные особенности студенческого возраста способствуют повышению уровня личностной тревожности, ставящей под вопрос степень личностной откоррективности будущих специалистов.

Личностная тревожность является свойством личности, проявляющимся в склонности индивида реагировать на различные ситуации опасности повышением уровня тревоги [1] .

Высокая личностная тревожность негативно влияет на жизнедеятельность человека, снижает уверенность в собственных силах, является предпосылкой для агрессивного поведения (А.М. Прихожан [4] , Ю.Л. Ханин, Д. Тейлор и др.), содействует развитию неврозов и психосоматических нарушений (Н.В. Жутикова, А.И. Захаров и др.).

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что изучение проблемы личностной тревожности относится к числу важных задач профессиональной подготовки будущих психологов.

Исследование личностной тревожности проводилось нами на базе Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Ялта). В исследовании приняло участие 20 студентов Гуманитарно-педагогической академии.

С целью изучения общего показателя тревоги, который является основным критерием для отбора группы респондентов с высоким уровнем тревожности была использована методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлора в адаптации В.Г. Норакидзе [3] .

С целью дифференциации и анализа показателей уровней личностной и ситуативной тревожности использована методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности в адаптации Ю.Л. Ханина [3] .

Для более углубленного анализа тревожности использовалась анкета «Самооценка тревожности», разработанная Л.В. Бура, И.А. Джибладзе.

Анализ показателей уровня тревожности дает возможность сделать следующие выводы.

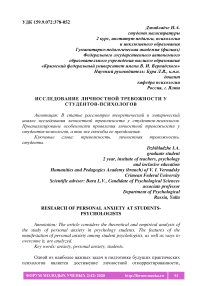

В целом у испытуемых наблюдается высокий уровень тревожности. Так, по результатам анализа методики «Шкала тревожности» Дж. Тейлора в адаптации В.Г. Норакидзе у 45% обучающихся преобладает высокий уровень тревожности, у 35% - средний с тенденцией к высокому, у 15% -средний с тенденцией к низкому и у 5% - низкий уровень тревожности (рис. 1).

Рис. 1 Методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлора в адаптации В.Г.

Норакидзе.

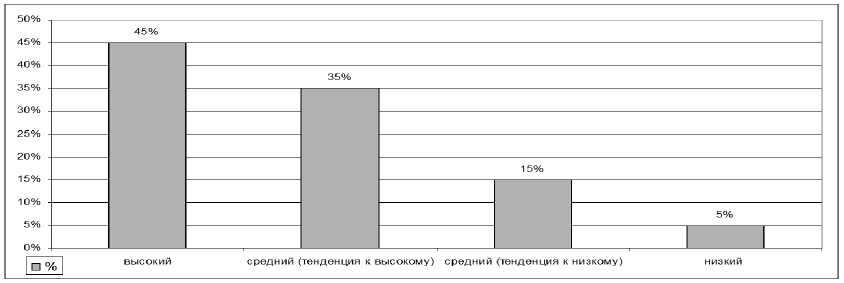

В то же время, по результатам анкеты «Самооценка тревожности» Л.В. Бура, И.А. Джибладзе, показатель самооценки тревожности у большинства студентов (55%) относится к низкому уровню, у 40% к среднему и лишь у 5% к высокому (рис. 2).

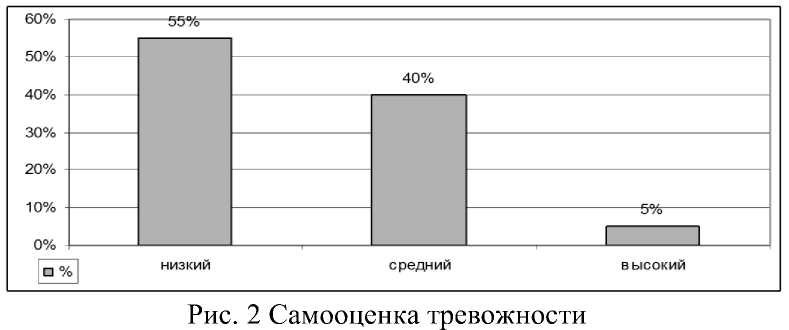

По результатам шкалы «Личностная тревожность» методики Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным), у 60% студентов выявлен высокий уровень личностной тревожности, у 35% - умеренный и у 5% -низкий (рис. 3.).

Анкета «Самооценка тревожности» Л.В. Бура и И.А. Джибладзе позволила проанализировать особенности проявления тревожности у испытуемых.

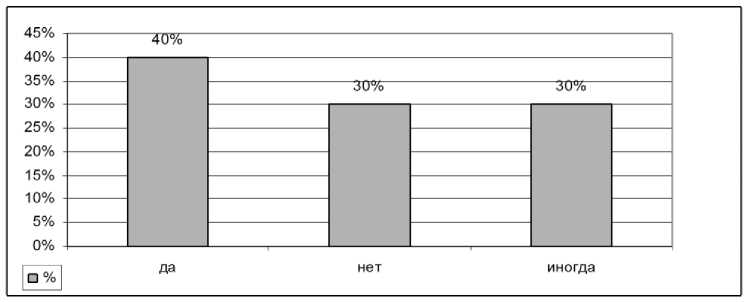

Так, на вопрос «Бывают ли у Вас состояния беспричинной, необъяснимой тревоги?» 40% студентов ответила - «да», 30% - «нет» и 30% - «иногда» (рис. 4).

Рис. 4. Показатели проявлений у испытуемых беспричинной, необъяснимой тревоги

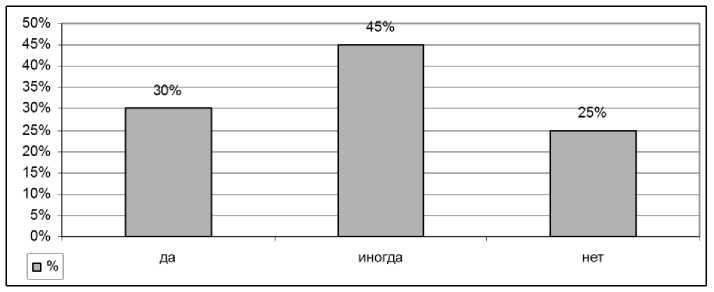

На вопрос «Есть ли у Вас страх за Ваше будущее или за события, которые еще не случились, но могут произойти в будущем?» 45 % испытуемых ответили - «иногда», 30% - «да», 25% - «нет» (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Показатели тревоги за будущее

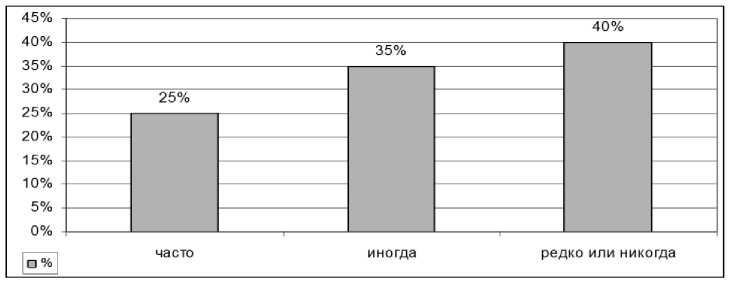

На вопрос «Как часто повседневные жизненные обстоятельства вызывают у Вас чувство тревоги и беспокойства?» 40% испытуемых ответили - «редко или никогда», 35% - «иногда», 25% - «часто» (рис. 1.6).

Рис. 6. Показатели тревоги за текущие жизненные события

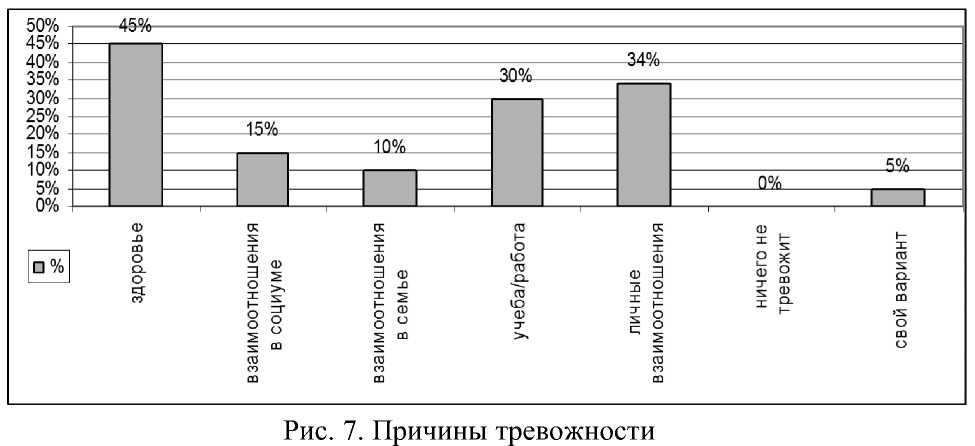

Для анализа причин тревожности испытуемым предлагалось ответить на вопрос «Что больше всего Вас тревожит?». Наибольшее количество испытуемых (45%) тревожит - «здоровье», 34% - «личные взаимоотношения (партнеры, любовь, сексуальность)», 30% - «учеба или работа», 15% -«взаимоотношения в социуме (друзья, коллеги)», 10% - взаимоотношения в семье (родители)». Свой вариант ответа («самореализация») выбрало 5% испытуемых. Вариант ответа «ничего не тревожит» не выбрал никто из студентов (рис. 1.7).

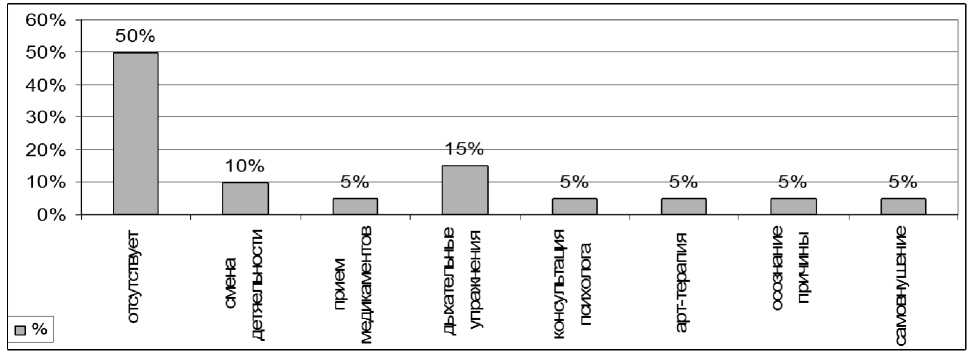

Для того чтобы оценить возможности студентов самим справляться с тревожностью, был предложен вопрос «Предпринимаете ли Вы какие -нибудь действия для снижения уровня тревожности? Если да, то опишите свой способ снижения тревожности». В результате 50% испытуемых ответили, что не владеют никакими способами снижения тревожности. 15% студентов ответили, что используют дыхательные практики, 10% - смену деятельности. Так же некоторые студенты для снижения тревожности используют: «прием медикаментов» - 5%, «консультацию психолога» - 5%, «арт-терапию» - 5%, «осознание причины тревоги» - 5%, «самовнушение» -5% (рис. 1.8).

Рис. 8. Владение способами снижения тревожности

С целью анализа эффективности используемых студентами способов снижения тревожности испытуемым было предложено оценить свой способ с помощью биполярной шкалы. В результате было выявлено, что у 42% испытуемых эффективность выбранного способа снижения тревожности соответствует низкому уровню, 42% - среднему и 14% - высокому (рис. 1.9).

|

14% |

|||||||

|

□ % | низкий средний высокий |

|||||||

Рис. 9. Эффективность используемых способов снижения тревожности При этом наиболее высокий уровень эффективности был получен по таким вариантам, как «дыхательные техники», «консультация психолога» и «арт-терапия». Остальные способы, по мнению испытуемых, оказались не эффективны.

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства испытуемых зафиксирован высокий уровень тревожности, в то время как сами испытуемые оценивают свой уровень тревоги как «низкий» или «средний». Уровень личностной тревожности повышен у большинства студентов-психологов. При этом испытуемые склонны испытывать тревогу за будущее больше, чем за текущие события.

Наиболее всего студентов тревожит здоровье, личные взаимоотношения и учеба. При этом у половины испытуемых нет способов коррекции тревоги. Из наиболее используемых способов снижения тревожности, испытуемые используют дыхательные упражнения и смену деятельности. Однако, показатель эффективности данных способов, по мнению студентов, соответствует низкому (смена деятельности) и среднему (дыхательные практики) уровням.

Дальнейшее изучение особенностей проявления тревожности у студентов-психологов и способов ее коррекции является актуальной задачей подготовки будущих психологов-практиков и темой нашего будущего исследования.

Список литературы Исследование личностной тревожности у студентов-психологов

- Астапов, В.М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги / В.М. Астапов // Прикладная психология. - 1999. - № 1. - С. 41-48.

- Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. - М.: Смысл; Эксмо, 2005. - 436 с.

- Настольная книга практического психолога / Сост. С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. - М.: АСТ: Хранитель; СПб.: Сова, 2008. - 671 с.

- Прихожан, А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности / А.М. Прихожан // Психологическая наука и образование. - 1998. - № 2. - С. - 1117.

- Яценко, Т.С. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога / Т.С. Яценко. - Днепропетровск: Инновация, 2015. - 865 с.