Исследование микробиоты библиотек и проблемы сохранения библиотечных фондов

Автор: Белевич И.О., Александрова Г.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Исследованы образцы строительных материалов, воздуха и смывы с поверхностей книг и стеллажей из помещений библиотек и архивов на предмет поражения плесневыми грибами. Во всех исследованных образцах выявлена высокая контаминация микомицетами. Предложены дезинфекционные мероприятия и даны рекомендации по обеззараживанию и сохранению библиотечных фондов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204400

IDR: 147204400 | УДК: 579.26

Текст научной статьи Исследование микробиоты библиотек и проблемы сохранения библиотечных фондов

-

a Пермский государственный университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

-

b Естественнонаучный институт, 614990, Пермь, ул. Генкеля, 4

Исследованы образцы строительных материалов, воздуха и смывы с поверхностей книг и стеллажей из помещений библиотек и архивов на предмет поражения плесневыми грибами. Во всех исследованных образцах выявлена высокая контаминация микомицетами. Предложены дезинфекционные мероприятия и даны рекомендации по обеззараживанию и сохранению библиотечных фондов.

Экология и гигиена помещений являются важным объектом исследований в ХХI в. Состояние здоровья людей на 50% определяется условиями и образом жизни и на 20–25% – качеством окружающей среды. Одним из показателей загрязненности помещений является, в частности, количество плесневых грибов и их спор, которые кроме вреда здоровью человека наносят ощутимый вред материалам, окружающим нас: подвергают деградации краску, бетон, штукатурку, кирпич, пластик, дерево, бумагу и другие материалы.

Анализ данных литературы показывает, что на сегодняшний день известно более 200 видов грибов, встречающихся в архиво- и книгохранилищах. Из них около 40 видов – постоянные обитатели хранилищ.

Плесневые грибы наиболее опасны для документов, так как вырабатывают ферменты, разрушающие целлюлозу, и вызывают тяжелое поражение бумаги. Такие грибы способны за 2 месяца разрушить до 50% целлюлозы в бумаге.

Среди часто встречаемых микромицетов в воздухе и на поверхностях книг и стеллажей библиотек и архивов наибольшую долю составляют следующие грибы-агенты биоповреждений: Aspergillus ochraceus, A. flavus, A. fumigatus, A. versicolor, A. niger, A. wentil, A. terreus; Penicillium spp.; Fusarium spp.; Scopulariopsis brevicsulis; Mucor spp.; Rhizopus spp.; Alternaria spp.; Stemphylium verruculosum; Cladosporium spp.; Trichoderma spp.; Aureobasidium pullulans; Cephalosporium rozeum; Rhodotorula rubra .

Объекты и методы исследований

Исследование проводилось в лаборатории «Бактерицид» ФГНУ «Естественнонаучный институт» (лицензия ГСЭН 1.58.7 МЗ РФ от 26.02.2002).

Объектом исследования явились пробы, отобранные в проблемных помещениях двух категорий:

-

- отделы библиотеки Пермского университета (читальный зал гуманитарной литературы, книгохранилище, редкий фонд периодической литературы, читальный зал естественно-научной литературы, зал каталогов);

-

- архивы (архив ГУВД, архив администрации г. Перми, архив ОАО «Редуктор-ПМ», архив Пермского университета).

Отбор проб производили для выявления:

-

- общего количества бактерий (общего микробного числа, далее – ОМЧ) – на чашки Петри с рыбно-пептонным агаром (далее – РПА);

-

- плесневых грибов и дрожжей – на элективные среды Сабуро и Чапека.

Пробы воздуха отбирали во время максимальной функциональной нагрузки помещения аспирационным методом (с применением аппарата Кротова); для выявления ОМЧ пропускали 100 л воздуха со скоростью 25 л/4 мин, для выделения плесневых и дрожжеподобных грибков – 250 л воздуха со скоростью 25 л/10 мин.

После посева чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 25°С (для выявления плесневых и дрожжеподобных грибов) в течение 5–7 суток и при 37°С для выявления ОМЧ в течение 24–48 часов.

Об обсемененности воздуха микромицетами судили по количеству колониеобразующих единиц микроорганизмов (далее – КОЕ), осевших на поверхность чашки Петри в пересчете на 1 м3.

Отбор проб проблемных строительных материалов на предмет выявления загрязнения их ми-комицетами производили в виде соскобов стерильным шпателем (с учетом глубины пораже-

ния), которые помещались в герметичную упаковку с сопровождающим документом (этикеткой).

В стерильных условиях ламинарного бокса пробу помещали в колбу с 50 мл 0.9% NaCl. После получения суспензии образец последовательно разводили. Для посева отбирали по 1 мл из каждого разведения и производили посев на РПА (для определения ОМЧ) и посев двуслойно-агаровым способом с использованием среды Чапека или Сабуро.

Чашки Петри с посевами на средах Чапека и Сабуро термостатировали при 25°С в течение 5–7 суток, посевы для определения ОМЧ инкубировали при 37°С. Затем производили прямой подсчет видимых визуально КОЕ и выражали их количество на 1 г пробы.

Для окончательной идентификации грибов колонии микроскопировали и устанавливали их родовое название с использованием микологических атласов и определителей (Райлло, 1950; Атлас…, 1953; Пидопличко, 1972).

Опыты проводили не менее чем в 3-кратной повторности. Полученные данные обработаны с помощью статистической программы «STADIA 6.0».

Результаты и их обсуждение

В период исследования было изучено на предмет обсеменения микромицетами 5 отделов библиотеки Пермского университета и помещения архивов 4 учреждений. Для анализа загрязненных микромицетами помещений были отобраны образцы:

-

- штукатурки (соскобов строительных материалов с элементами побелки, покраски и т.д.);

-

- смывов с поверхностей (стеллажей, книг);

-

- воздуха.

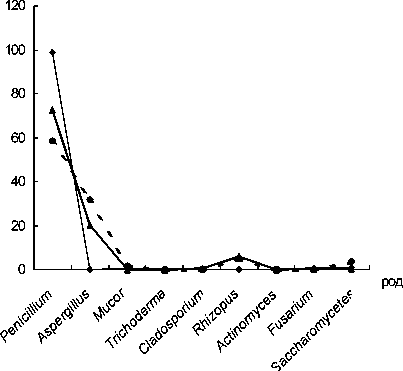

Результаты исследований помещений библиотек представлены в табл. 1. Анализ данных показывает, что микроорганизмы помещений библиотеки представлены 8 родами микомицетов, лучистыми и дрожжеподобными грибками и сапрофитными бактериями. Среди плесневых грибов во всех видах отбора проб существенно преобладают грибы рода Penicillium . Процентное содержание представителей рода Penicillium в образцах строительных материалов составило 18,6%; в смывах с поверхностей стеллажей и книг – 46,5%; в образцах воздуха – 69,9% (рис. 1).

Таблица 1

Содержание микромицетов в образцах, отобранных в помещениях библиотек

Среднее содержание микромицетов

|

Выделенные микромицеты, род |

образцы штукатурки, со-скобы |

смывы с поверхностей книг и стеллажей |

образцы воздуха |

|||

|

КОЕ*/1 г образца |

% |

КОЕ/дм2 |

% |

КОЕ/м3 воздуха |

% |

|

|

Penicillium |

129763 |

18,6 |

9110 |

46,5 |

331 |

39.9 |

|

Aspergillus |

73895 |

10,6 |

17 |

0,1 |

85 |

10.2 |

|

Mucor |

1690 |

0,2 |

5 |

0,1 |

- |

- |

|

Trichoderma |

- |

- |

- |

- |

8 |

0.96 |

|

Fusarium |

11094 |

1,6 |

2 |

0,1 |

161 |

19.4 |

|

Cladosporium |

278 |

0,1 |

- |

- |

164 |

19.8 |

|

Alternaria |

17382 |

2,5 |

- |

- |

- |

- |

|

Saccharomycetes |

457388 |

65,5 |

9811 |

50,1 |

33 |

3.98 |

|

Actinomyces |

7232 |

1,0 |

2 |

0,1 |

8 |

0.96 |

|

Rhizopus |

- |

- |

- |

- |

40 |

4,8 |

|

Бактерии |

- |

- |

642 |

3,3 |

- |

- |

* - колониеобразующая единица

род

- ♦ - образцы штукатурки

—— —смывы с поверхностей

При оценке состояния документов учитывают, что количество микроорганизмов на горизонтальных поверхностях документов не должно превышать 50 КОЕ/дм2 (Заключение…, 2002). Из табл. 1 видно, что количество пенициллий на горизонтальных поверхностях превышает норму более чем в 180 раз.

Во всех отделах библиотеки в смывах и образцах штукатурки обнаружено повышенное содержание представителей рода Saccharomycetes . Количество дрожжей составляет 50.1%, что отражает несоответствие микроклимата в помещениях библиотечных фонодов нормам: при визуальном осмотре отмечено наличие многочисленных протечек, повышенной влажности.

Микробиологический анализ образцов штукатурки, смывов с поверхностей пола, потолка, стен, стеллажей, книг, папок, дел и образцов воздуха в помещениях исследуемых архивов выявил представителей 9 родов микромицетов.

В образцах штукатурки, воздуха помещений и в смывах с поверхностей пораженных документов было выявлено существенное загрязнение мико-мицетами родов Penicillium и Aspergillus (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2

Содержание микромицетов в образцах, отобранных в помещениях архивов

|

Выделенные микромицеты, род |

Образцы штукатурки, с элементами побелки |

Смывы с поверхностей книг и стеллажей |

Образцы воздуха |

|||

|

КОЕ/1 г образца |

% |

КОЕ/дм2 |

% |

КОЕ/м3 |

% |

|

|

Penicillium |

247363,7 |

98,7 |

670 |

58,4 |

4132 |

72,5 |

|

Aspergillus |

42 |

0,02 |

362 |

31,5 |

1148 |

20,14 |

|

Mucor |

712,6 |

0,28 |

17 |

1,48 |

- |

- |

|

Trichoderma |

74,2 |

0,03 |

- |

- |

8 |

0,14 |

|

Cladosporium |

- |

- |

- |

- |

16 |

0,3 |

|

Rhizopus |

- |

- |

56 |

4,9 |

328 |

5,75 |

|

Actinomyces |

250 |

0,099 |

- |

- |

- |

- |

|

Fusarium |

- |

- |

2 |

0,17 |

40 |

0,7 |

|

Saccharomycetes |

2264 |

0,9 |

41 |

3,75 |

28 |

0,5 |

—•— образцы штукатурки

■ • ■ смывы с поверхностей

—*—аспирационный метод

Рис. 2. Содержание микромицетов в образцах, отобранных в помещениях архивов

Таким образом, наряду с грибами, поражающими архивные документы, наиболее часто встречаются микомицеты рода Penicillium, Aspergillus , относящиеся, согласно классификации СП 1.3.131803, к микроорганизмам – возбудителям инфекционных заболеваний человека. Многие грибы могут вырабатывать токсины, вызывающие у человека симптомы отравления или оказывающие канцерогенное действие. В частности, Aspergillus и Penicillium относятся к токсигенным грибам.

Для ликвидации загрязнения микромицетами воздуха и поверхностей пола, потолка, стен, стеллажей, книг, папок и дел в архивах были проведены комплексные дезинфекционные мероприятия с последующим микробиологическим контролем. Дезинфекция воздуха осуществлялась с помощью газогенератора «Турбофогель» путем создания аэрозольного облака фунгицидного препарата «Тефлекс». Обработка документов производилась методом полистной очистки чистым тампоном, смоченным дезсредствами с фунгицидными свойствами «Антиплесень» и «Реставратор».

Учитывая вышесказанное, следует заключить, что длительное несоблюдение санитарно-гигиенического режима в закрытых помещениях (температурный режим, относительная влажность, нарушение гидроизоляции, нарушение работы вентиляционной системы, протечки и т.д.) формирует неблагоприятные условия как для труда и жизнедеятельности человека, так и для хранения редких книжных фондов, являющихся историческим достоянием. Необходимо следовать рекомендациям нормативных документов, регламентирующих контаминацию микромицетами библиотечных и архивных фондов. Согласно п. 4.4.6-4.4.7 ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов» в архивных и библиотечных помещениях «…гигиеническую обработку выполняют не реже одного раза в 1–2 года», «…микологический и энтомологический надзор осуществляют обследованием фондов два раза в год, а при необходимости – чаще» (ГОСТ 7.50-2002).

Список литературы Исследование микробиоты библиотек и проблемы сохранения библиотечных фондов

- Атлас грибов, патогенных для сельскохозяйственных животных и птиц/Общ. ред. А.Х. Саркисова. М.: Изд-во с/х лит., 1953. 160 с.

- Бурова С.А. Исследование грибковой обсеменённости помещений библиотек//Гигиена и санитария. 1994. № 2.

- ГОСТ 7.50-2002 "Консервация документов". 12 с.

- Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., Мельникова О.А. Эколого-гигиеническая оценка влияния факторов внутрижилищной среды на аллергизацию населения//Гигиена и санитария. 1998. № 4. С. 50-54.

- Елинов Н.П. Микробиота некоторых хранилищ фондов библиотеки Российской академии наук. Средства и методы деконтаминации//Докл. Междунар. конф «БАН -10 лет после пожара», 16-18 февраля 1998. М., 1998.

- Заключение Федерального центра консервирования (Пермская ГОУБ им. Горького) библиотечных фондов. СПб., 2002.

- Методические рекомендации по исследованию микробиоты помещений/Под ред. О.Д. Васильева. СПб., 2003.

- Митрофанов В.С., Козлова Я.И. Плесени в доме (обзор)//Проблемы медицинской микологии. 2004. Т. 6, № 2. С. 10-18.

- Пидопличко Н.М. Пенициллии (ключи для определения видов). Киев: Наукова думка, 1972. 150 с.

- Райлло А.И. Грибы рода фузариум/Под ред. М.В. Горленко. М.: Изд-во с/х лит., 1950. 415 с.

- САНПиН 2.1.3.1375-03, приложение 7 «Допустимые уровни бактериологической обсемененности воздуха среды помещений лечебных учреждений в зависимости от их функционального назначения и класса чистоты».

- Справочник по санитарно-противоэпидемическому режиму. М.: Грант, 1998. 760 с.

- Фармокопея СССР. 11-е изд., вып. 2. М.: Медицина, 1989. 398 с.

- Якимова Ю.Я. Санитарная микробиология воздуха. М., 2003.