Исследование микроструктуры и фазового состава Челябинского метеорита

Автор: Гойхенберг Юрий Нафтулович, Михайлов Геннадий Георгиевич, Галимов Дамир Муратович, Карева Надежда Титовна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия @vestnik-susu-chemistry

Рубрика: Физическая химия

Статья в выпуске: 3 т.5, 2013 года.

Бесплатный доступ

Установлено присутствие в метеорите следующих шести основных фаз: трёх Fe Ni твёрдых растворов с разной кристаллической решёткой и различной концентрацией никеля (камасита-α с концентрацией Ni от 3,5 до 5,5 ат. %, тэнита-γ, содержащего от 38 до 43 ат. % Ni и упорядоченной Fe Ni фазы с кубической решёткой), а также сульфидов железа Fe 1-xS x, оливина Mg 1,727Fe 0,273SiO 4 и алюмосиликатов Al 2Si 24O 51. Обнаружены металлические частицы, состоящие из αи γ-твёрдых растворов, которые отделены друг от друга чёткой границей раздела. Внутри каждой из этих фаз большеугловые границы не выявляются. В отличие от а и у фаз, более твёрдые сульфиды представляют собой конгломераты зёрен с чётко выраженными большеугловыми границами.

Метеорит, фазовый состав, кристаллическая решётка, металлические частицы, большеугловые границы, твёрдые растворы

Короткий адрес: https://sciup.org/147160267

IDR: 147160267 | УДК: 544.01

Текст научной статьи Исследование микроструктуры и фазового состава Челябинского метеорита

В базе данных по метеоритам Челябинский метеорит классифицируется как LL5: обыкновенный хондрит из группы LL, отличающийся низким содержанием железа и металлов и имеющий сравнительно крупные хондры [1]. В исследованиях, описанных в работах [2–5], изучен минеральный состав, минералогия зоны оплавления и состав хондр Челябинского метеорита.

В данной работе большее внимание было уделено фазам, содержащим железо, и изучена макро- и микроструктура, а также фазовый состав фрагментов метеорита различных размеров.

Материал и методика исследования

Все исследованные фрагменты метеорита имеют приблизительно один и тот же состав (см. таблицу). Химический состав определяли на шлифах с помощью энергодисперсионного спектрометра Oxford INCA X–max 80, установленного на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM–7001F, а также химическим растворением прокаленного при 900 °С порошка фракцией менее 40 мкм с помощью оптико-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Perkin Elmer Optima–2100 DV. В таблице приведены усредненные значения по основным элементам, содержание которых превышает 0,1 масс. %. Содержание кислорода приведено по остатку.

Химический состав Челябинского метеорита

|

Способ определения |

Содержание элементов, масс. % |

||||||||||

|

Fe |

Ni |

Mg |

Al |

Si |

S |

Ca |

Mn |

Cr |

Na |

O |

|

|

Оптикоэмиссионный спектрометр |

16,3– 17,3 |

0,61– 0,93 |

14,6– 15,2 |

0,97– 1,04 |

20,86– 21,12 |

не определяли |

1,27 – 1,34 |

0,24 – 0,25 |

0,32 – 0,33 |

0,11 – 0,13 |

не определяли |

|

Энергодисперсионный спектрометр |

16,5 |

0,5 |

14,3 |

1,8 |

20,3 |

1,3 |

1,5 |

0,3 |

0,2 |

не определяли |

43,2 |

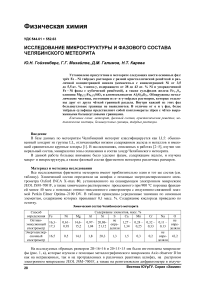

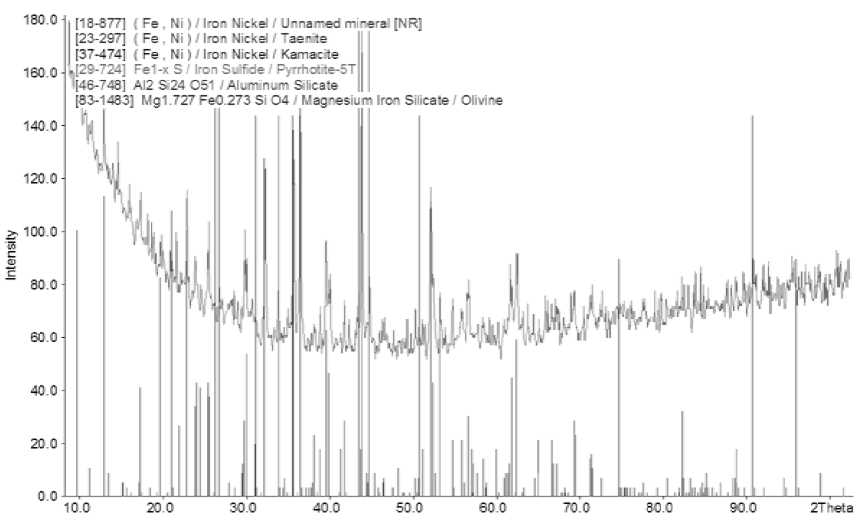

На исследуемых образцах размером 28×16×16 и 20×15×15 мм были изготовлены микрошлифы (рис. 1, а), которые изучали с помощью металлографического микроскопа Axio observer D1m как на нетравленных, так и на протравленных в различных реактивах шлифах, на растровом электронном микроскопе JEOL JSM–7001F, а также на рентгеновском дифрактометре в излуче- нии кобальтового анода. Съемку рентгенограмм проводили на дифрактометре ДРОН–4, снабженном аппаратно-программным комплексом для автоматического управления и регистрации результатов измерений, со шлифов и с порошка, который подвергался магнитной сепарации.

а)

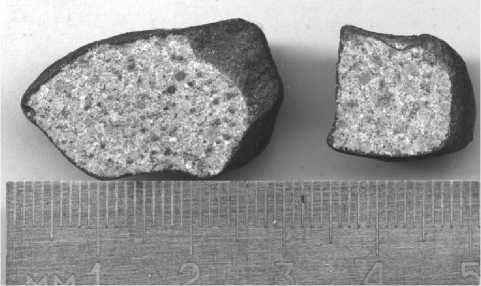

Рис. 1. Общий вид двух шлифов фрагментов Челябинского метеорита (а) и микроструктура металлической составляющей при ×1000 (б)

б)

Результаты исследования

Невооруженным глазом в плоскости шлифа видно, что внешняя «оболочка» образцов темнее внутренней части, при этом в той и другой области наблюдаются металлические блестки разных размеров, часто в виде строчечных выделений. Эта металлическая светлая составляющая наблюдается в виде капель или более крупных участков неправильной формы, в которых различаются системы параллельных полос практически одной ориентировки (рис. 1, б).

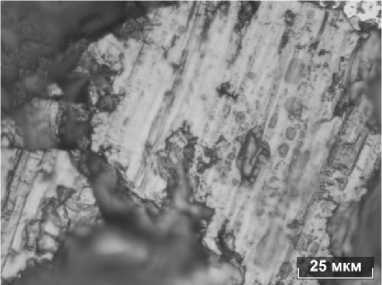

Результаты комплексных исследований, включающие рентгеноструктурный фазовый анализ в сочетании с анализом химического состава в микрообъемах отдельных структурных составляющих, свидетельствуют о присутствии в метеорите следующих основных фаз:

-

1) оливин (Mg 1,727 Fe 0,273 SiO 4 ); 2) алюмосиликаты (Al 2 Si 24 O 51 ); 3) сульфид железа (Fe 1–x S x ), а также твердые Fe – Ni растворы с различной концентрацией никеля;

-

4) α–твердый раствор с ОЦК решеткой Im3m;

-

5) γ–твердый раствор с ГЦК решеткой Fm3m;

-

6) Fe – Ni твердый раствор с кубической решеткой Р4132.

Дифрактограмма, снятая со шлифа метеорита, представлена на рис. 2.

Идентификацию фаз осуществляли с помощью программного обеспечения «Х-ray» путем сравнения экспериментальных рентгенограмм, перестроенных по программе на медное излучение, со стандартными штрих-рентгенограммами различных фаз базы данных международной картотеки PDF-2 [6].

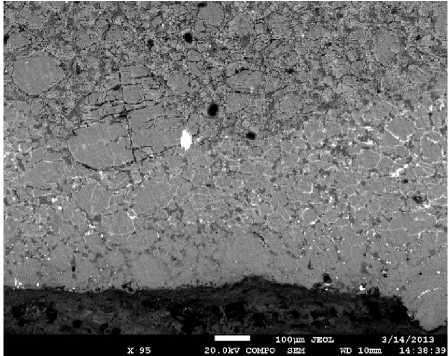

Электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о том, что в темной внешней оболочке толщиною от 300 до 800 мкм неметаллическая составляющая более плотная, чем во внутренней части образцов, а области, содержащие металл, наблюдаются в виде сетки тонких сплошных прослоек или в виде капель по границам неметаллических зерен, либо в виде крупных участков неправильной формы (рис. 3, а). На ещё меньшем по размерам фрагменте по сравнению с приведёнными на рис. 1, а, тёмная плотная неметаллическая составляющая распространяется по всему сечению шлифа, что, по-видимому, обусловлено его разогревом «насквозь» при прохождении через атмосферу, оплавлением некоторых фаз и возникновением ярко выраженной хондрит-ной структуры (рис. 3, б). В этом случае отсутствует сетка металлических фаз по границам неметаллических зерен, видны металлические участки неправильной формы разных размеров, а химический и фазовый состав аналогичен составу светлой внутренней части более крупных фрагментов.

Анализ фаз, содержащих железо, показывает, что они представляют собой твердые растворы никеля в железе или сульфиды железа. При этом в α-твердом растворе с ОЦК решеткой концентрация никеля колеблется от 3,5 до 5,5 ат. % (3,8–5,8 масс. %) и дополнительно может содержаться до 3 % кобальта. В γ-твердом растворе с ГЦК решеткой никеля больше (от 38 до 43 ат. %).

Рис. 2. Дифрактограмма фрагмента метеорита в кобальтовом излучении

а)

Рис. 3. Микрофотография внешней оболочки и внутренней части крупного (а) и маленького (б) фрагментов метеорита: а – РЭМ, ×95, б – РЭМ, ×200

б)

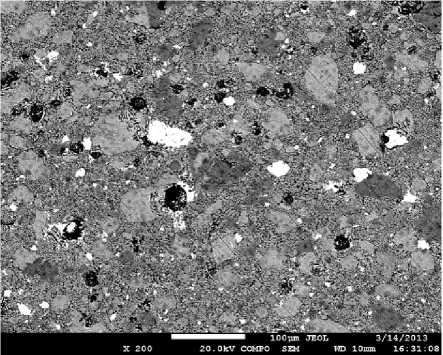

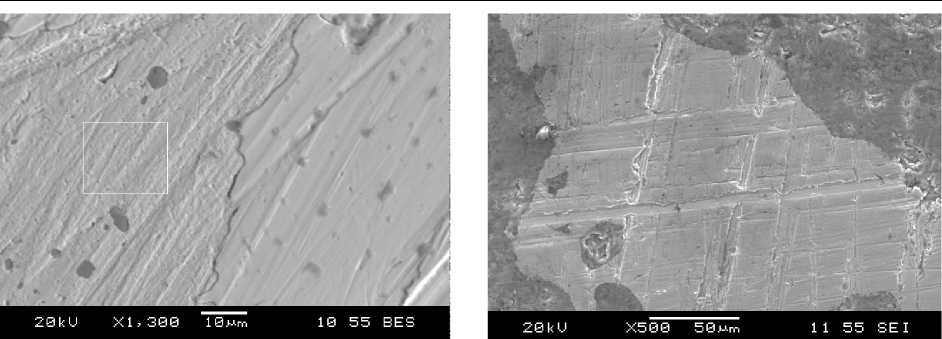

Сущест в уют т акж е з ер на с пр о м еж у т о ч но й ко нцентр ацией никел я ( 1 4–26 ат. %), которые, по-видим о му, пр едст авл я ют со бо й упорядоченную фазу с кубической решеткой Р4 1 3 2 . П ри эт о м с ост авл я ющие с р аз но й ко н цент р ацией н и кел я о т дел ены др уг о т друг а и з вили стой границей раздела (рис. 4, а), а в α- и γ- ф аз а х нах одятся неметаллические включения либо оли вина ил и ал юм о силикат о в. И но г да вы я вл я ют с я сист ем ы парал л ел ь ны х пер есекающих ся « пол о с – балок» (рис. 4, б), что х ар акт ер из ует видм аншт е т т о в у ст рук туру м ет ео р и тов [7]. Кроме того, по границе α-твердого раст во р а вст р еч ает ся т о нкая пр ослойка, состоящая из 76 % Fe + 17,5 % Ni + 6,5 % S (р ис. 5 , а).

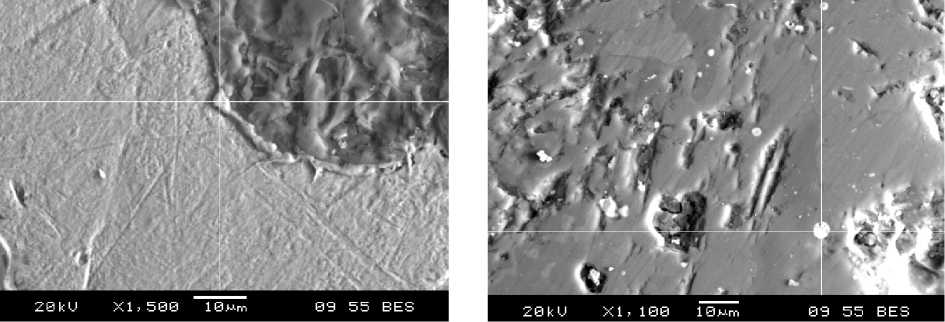

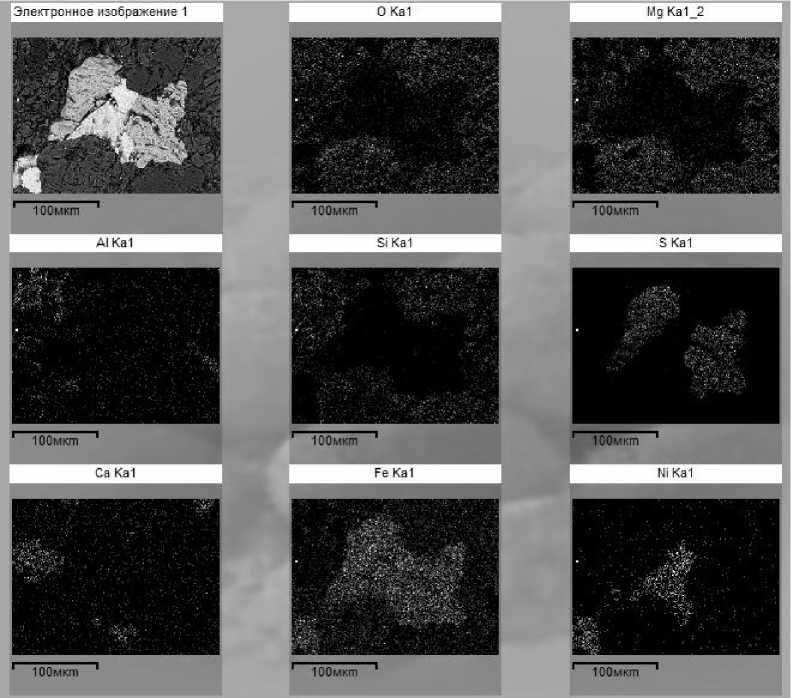

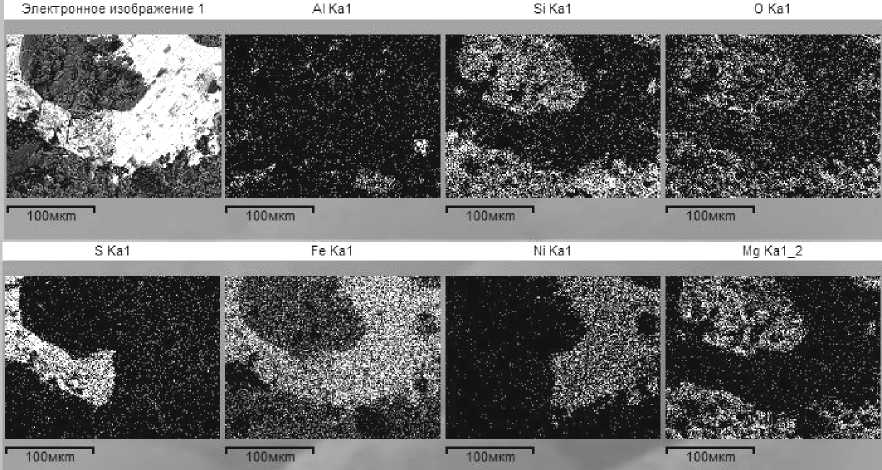

С е ра мож е т в ходи ть в с оста в α- или γ- твердых растворов, но чаще она образует изолированн ы е с у льфи ды желе за , р а с п олагающиеся отдельно или рядом с Fe – Ni твердыми растворами в в и д е к он глом е ра тов зе рен ( ри с . 6). Следует отметить, что сульфиды присут с тв у ю т та к же и в в и де о т де льных к а п ель б е з б о льше угловых границ (рис. 5, б). В то же время, ж е ле зо никелевые твердые растворы то ль к о д ру г от друга отделены большеугловыми границами, а в н у три к а жд ой F e – Ni фа з ы зе ре н н а я с тру к тура н е обнаруживается даже при травлении в силь н ых ре ак ти в а х. К ро м е того, в фра гм е н та х н а б л юд а ю тс я ск оп ле н и я с у льфид ов , ра зд е лен н ы е F e – Ni фазой (рис. 7, а) или яв ляющ и е с я её п родолж ен и е м ( ри с . 7 , б ).

а)

б)

Рис. 4. Изображения РЭМ границы раздела между α (слева) и γ (справа) Fe – Ni твердыми растворами (а), содержащими включения оливина или алюмосиликатов и видманштеттовой структуры в металлической Fe – Ni фазе (б)

а) б)

Рис. 5. Изображения РЭМ α– твердого раствора с прослойкой по границе соединения состава 76 ат. % Fe + 17,5 ат. % Ni + 6,5 ат. % S (а) и капли сульфида Fe 1–x S x в перекрестии (б)

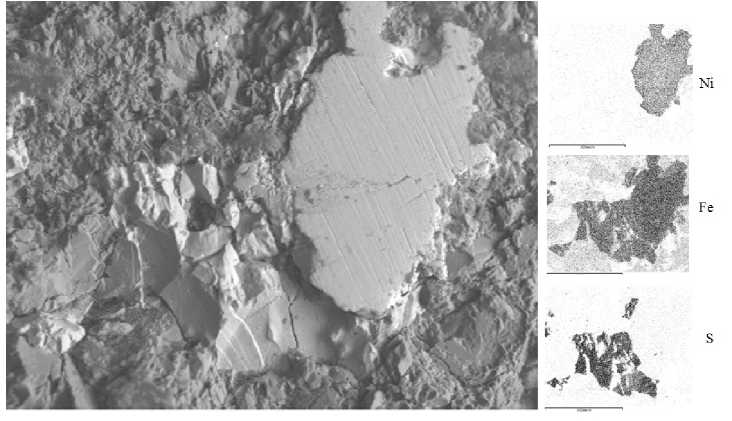

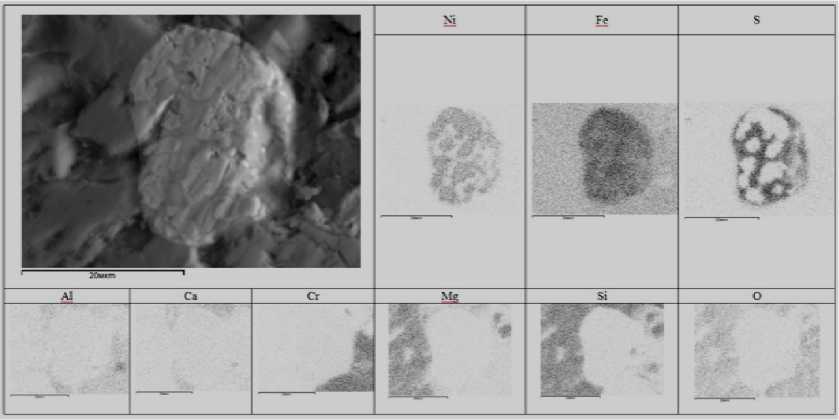

Рис. 6. Микрофотография участка метеорита с изображением распределения элементов (Ni, Fe, S) в сульфиде и Fe – Ni твердом растворе (РЭМ)

а

Рис. 7. Поэлементное картирование двух участков метеорита, приведённых на электронных изображениях

б

В некоторых случаях видна Fe – Ni фаза, частично покрытая пленкой сульфида железа (рис. 8), что свидетельствует об имевшем место плавлении сульфида и последующей его кристаллизации на Fe – Ni подложке.

Заметим, что микротвердость Fe – Ni фаз, измеренная на цифровом микротвердомере FM–800, низкая (в пределах 160–195 HV), в то время как сульфид железа значительно тверже (его среднее значение микротвердости составляет 370 HV) и в процессе измерения при нагрузке

100 г из-за хрупкости он час то р азрушается. Состав зерен сульфидов, в осно в н ом, с оотв е тс тв у е т формуле Fe 1–x S x , н о п ри су тс тву ют и такие зёрна, которые дополнительно сод е р жа т д ру ги е э л е менты , а с а м а с ера мо жет в ход и ть в состав всех остальных обнаруженных в ме те ори те ф а з. В о ли в ин та кже, к роме ос нов н ых э ле ме н тов ( Mg – Si – Fe – O), могут входить кальций, натрий, марга н е ц , к отор ые м о гу т п ри с у тс тв ов а ть и в а лю м ос и ли к а т ах.

Рис. 8. Серая плёнка сульфида на светлой α-фазе и распределение элементов на данном участке фрагмента

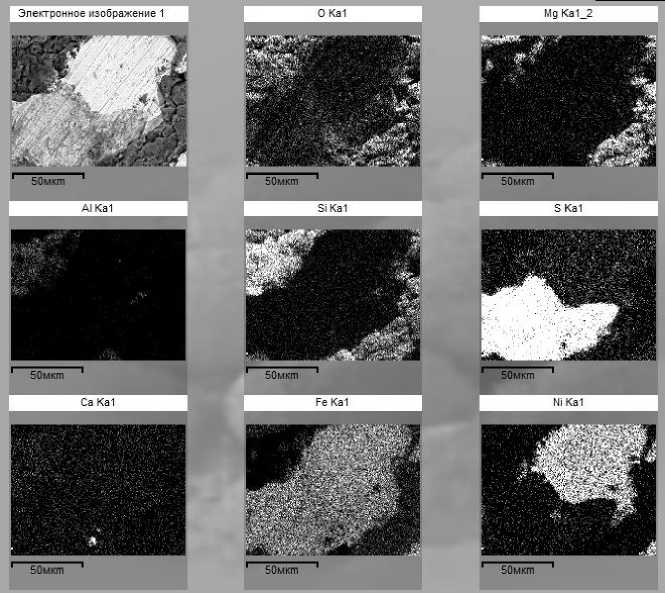

В н у три фра гме н тов ме теори та встречаются металлические частицы, сос то ящ и е и з Fe – Ni тв е рдого рас тв ора и с у ль фи д ов , которые окружены оксидами хрома с алюми н и е м с од н ой сторо н ы и оли в и н ом с д ру гой ( ри с . 9 ). Наблюдаются также участки, где все прису тс тв у ю щ и е в обра з ц ах ф а зы к он та к тиру ю т и че тк о разделяются (рис. 7, б) Виден оливин, разделе н н ы й с у ль фи д ом и тв е рдым рас тв ором желе з а с н и к еле м и н еб оль ш и е у ча с тк и а лю мо с и ли ка то в.

Рис. 9. Микроструктура металлической частицы и карта распределения элементов в ней и вокруг неё

Заключение

Таким образом, изученные фрагменты Челябинского метеорита состоят из тёмной плотной внешней оболочки, что является следствием температурно–ударного воздействия, и более рыхлой светлой неметаллической составляющей внутри. При малых размерах фрагментов заметно температурно-ударное воздействие по всему сечению образцов.

Изучена структура и распределение основных элементов, содержание которых превышает 0,1 %, по фазам, идентифицированным по дифрактограммам, в различных участках фрагментов. Результаты комплексных исследований свидетельствуют о присутствии в метеорите следующих основных фаз: трёх Fe – Ni твердых растворов с разной кристаллической решёткой и различной концентрацией никеля (камасита-α с концентрацией Ni от 3,5 до 5,5 ат. %, тэнита-γ, содержащего от 38 до 43 ат. % Ni и упорядоченной Fe – Ni фазы с кубической решёткой), а также сульфидов железа Fe 1–x S x , оливина Mg 1,727 Fe 0,273 SiO 4 и алюмосиликатов Al 2 Si 24 O 51 . Фазы, содержащие примеси, присутствующие в незначительных количествах (Ti, V, P, Cu и т. д.), не идентифицировали, хотя на дифрактограмме ещё существуют интерференционные линии, не относящиеся к какой– либо из шести обнаруженных фаз.

Проведён анализ фаз, содержащих железо. Большой интерес представляют металлические частицы, состоящие из α- и γ- твёрдых растворов, которые отделены друг от друга чёткой границей раздела. Внутри каждой из этих фаз зёренная структура и большеугловые границы не выявляются, а могут наблюдаться системы параллельных пересекающихся “полос – балок”, характеризующих видманштеттову структуру метеоритов. В отличие от α и γ фаз более твёрдые сульфиды представляют собой конгломераты зёрен с чётко выраженными большеугловыми границами и часто контактирующие с Fe – Ni частицами.

Список литературы Исследование микроструктуры и фазового состава Челябинского метеорита

- «Chelyabinsk». Meteoritical Bulletin Database. The Meteoritical Society. -http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php.code=57165

- Ученые УрФУ провели исследования метеорита «Чебаркуль». Екатеринбург: УрФУ, 2013. http://urfu.ru/home/press/news/article/uchenye-urfu-proveli-predvaritelnye-issledovanija-met/

- Челябинский метеорит: минеральный состав: на рус. яз. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2013. Режим доступа: http://www.igm.nsc.ru/Menu/NewsDetails.aspx.newsid=45

- Челябинский метеорит: состав хондр: на рус. яз./В.В. Шарыгин, Н.С. Карманов, Т.Ю. Тимина и др. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2013. http://www.igm.nsc.ru/Menu/NewsDetails. aspx.newsid=50

- Челябинский метеорит: минералогия зоны оплавления: на рус. яз./В.В. Шарыгин, Н.С. Карманов, Т.Ю. Тимина и др. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2013. http://www.igm.nsc.ru/Menu/NewsDetails.aspx.newsid=47

- Порошковая дифракционная картотека (PDF-2) Объединённого комитета по порошковым дифракционным стандартам “International Centre For Diffraction Data” (ICPDS)//Swarthmore: Pennsylvania USA.

- Кринов, Е.А. Метеориты/Е.А. Кринов//Большая Советская энциклопедия: в 30 т. Т. 16. М.: Совет. энцикл., 1974. C. 149-151.