Исследование морфологии сыворотки крови и состояния гомеостаза крыс на фоне острой гипоксии разного генеза при применении антигипоксантов

Автор: Канаева Е.С., Павлова К.А., Павлова О.Н., Гуленко О.Н.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Гипоксия - это типовой патологический процесс, но в настоящее время ещё не до конца раскрыты механизмы её глубинного влияния на организм. Оценка твёрдофазных структур сыворотки крови у животных, находящихся в состоянии гипоксии, может помочь в понимании возникающих в организме нарушений. Множественность патофизиологических изменений в организме при гипоксии требует поиска эффективных антигипоксантов. Перспективными антигипоксантами являются экстракты смородины чёрной и малины лекарственной. Цель исследования - изучить морфологию сыворотки крови и состояние гомеостаза крыс на фоне острой гипоксии разного генеза при применении антигипоксантов. Объект и методы. Исследования произведены на 480 белых беспородных крысах. Животные были разделены поровну на 16 групп. Согласно групповой принадлежности животные в течение 15 суток получали внутрижелудочно экстракты смородины чёрной, малины лекарственной, смесь этих экстрактов в соотношении 1:1 и цитохром С, который вводили внутримышечно. Использовали модели гемической, гистотоксической и гипоксической нормобарической гипоксии. У крыс брали кровь для исследования структур твёрдой фазы сыворотки методом клиновидной дегидратации (формирование сухой плёнки - фации) с использованием диагностического набора «Литос-Система» с помощью микроскопа MZ12 «Leica» и видеокамеры «Leica DFC 490» и проводили анализ цифровых изображений.

Острая гипоксия [d000860], антигипоксанты [d000960], сыворотка крови [d002097], гомеостаз [d006706], морфология сыворотки [d033581], кристаллизация биожидкостей [d003452], лабораторные крысы [d051381], экспериментальная модель [d005260], фармакологическая коррекция [d010594], гипоксия гипоксическая [d000860], гипоксия гемическая [d006437], гипоксия циркуляторная [d054066], клиновидная дегидратация [d003681], микроциркуляция [d008811]

Короткий адрес: https://sciup.org/143184369

IDR: 143184369 | УДК: 577.115 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.1.PHYS.2

Текст научной статьи Исследование морфологии сыворотки крови и состояния гомеостаза крыс на фоне острой гипоксии разного генеза при применении антигипоксантов

УДК 577.115 616-001.8-085.27:612.111.6:599.323.4

Изучение метаболических нарушений, вызванных гипоксией, представляет собой важную область медицины и биохимии, так как подобные состояния могут стать ключевыми факторами в развитии серьёзных клинических заболеваний. Гипоксия провоцирует развитие различных патофизиологических процессов, что приводит к значительным изменениям гомеостаза, прямо влияющим на морфологию и физиологию клеток и тканей [1, 2].

Гипоксия – это типовой патологический процесс, но в настоящее время ещё не до конца раскрыты механизмы её глубинного влияния на организм. Оценка твёрдофазных структур сыворотки крови у животных, находящихся в состоянии гипоксии, может помочь в понимании возникающих в организме нарушений, так как в процессе жизнедеятельности организма при физиологических, экстремальных и патологических состояниях во всех биологических жидкостях организма постоянно происходят высокодинамичные конформационные превращения органических молекул и изменения характера взаимодействий всего пула молекулярных структур, растворённых в биологических жидкостях веществ [3, 4].

Для борьбы с негативными последствиями гипоксии необходимо искать эффективные фармакологические средства, которые могут существенно улучшить состояние организма. К таким средствам относятся регуляторы гемодинамики, блокаторы кальциевых каналов, препараты центрального действия, стабилизаторы мембран и антиоксиданты, и все они являются антигипоксантами. В последнее время наблюдается растущий интерес к растительным ан-тигипоксантам, которые благодаря широкому спектру действия и минимальным побочным эффектам могут служить надежными средствами метаболической терапии [5].

Среди современных исследований особое внимание уделяется экстрактам чёрной смородины и лекарственной малины, обладающим разнообразными биологически активными веществами, такими как биофлавоноиды и алкалоиды. Эти экстракты проявляют антигипоксический эффект за счёт увеличения кислородной отдачи тканям, снижения сродства гемоглобина к кислороду и предотвращения разобщения окислительных процессов в клетках. Они также могут повышать эффективность цикла трикарбоновых кислот и улучшать процессы, связанные с транспортом электронов в дыхательной цепи, что имеет ключевое значение для восстановления энергетического метаболизма [5, 6].

Таким образом, дальнейшее изучение метаболических нарушений при гипоксии, а также поиск новых средств для их коррекции остаются актуальными задачами в области медицины и фармакологии.

Цель исследования – изучить морфологию сыворотки крови и состояние гомеостаза крыс на фоне острой гипоксии разного генеза при применении ан-тигипоксантов.

Объект и методы

Исследования произведены на 480 белых беспородных крысах массой 240–260 г. Животные были разделены поровну на 16 групп (табл. 1).

|

Таблица 1. Группы экспериментальных животных Table 1. Groups of experimental animals |

|

|

Номер группы |

Характеристика |

|

0 |

Интактные животные |

|

1, 2, 3 |

Животные, получавшие внутрижелудочно 15 суток до моделирования гипоксии экстракт смородины черной (ООО «КоролёвФарм», Россия) в дозе 100 мг/кг массы объёмом 1,5 мл |

|

4, 5, 6 |

Животные, получавшие внутрижелудочно 15 суток до моделирования гипоксии экстракт малины лекарственной (ООО «КоролёвФарм», Россия) в дозе 100 мг/кг массы объёмом 1,5 мл |

|

7, 8, 9 |

Животные, получавшие внутримышечно цитохром С («Самсон-Мед», Россия) в дозе 0,1 мг/кг живой массы активного вещества |

|

10, 11, 12 |

Животные, получавшие внутрижелудочно 15 суток до моделирования гипоксии смесь экстрактов смородины черной и малины лекарственной в соотно- |

|

шении 1:1 в дозе 200 мг/кг массы, объёмом 1,5 мл |

|

|

13, 14, 15 |

Животные, получавшие дистиллированную воду 15 суток до моделирования гипоксии объёмом 1,5 мл |

Антигипоксическое действие растительных экстрактов исследовали на трёх моделях: гемическая, гистотоксическая и гипоксическая нормобарическая гипоксия [7].

У крыс брали кровь для исследования структур твёрдой фазы сыворотки методом клиновидной дегидратации (формирование сухой плёнки – фации) с использованием диагностического набора «Литос-Система» с помощью микроскопа MZ12 «Leica» и видеокамеры «Leica DFC 490» и проводили анализ цифровых изображений [3, 4].

В процессе исследования фаций сыворотки крови экспериментальных животных выявляли следующие структурные маркеры:

-

1. Mаркеры физиологического состояния животных (МФСЖ) – симметрия радиальных трещин, сформированные конкреции.

-

2. Mаркеры стрессорной реакции (МСР) – воронкообразные, образованные круговыми трещинами, структуры.

-

3. Mаркеры агонального состояния (МАС) – многочисленные трёхлучевые трещины различной величины.

-

4. Маркер воспаления (МВ) – многочисленные языковые образования без внутренних структурных элементов.

-

5. Маркер активации микроциркуляторного русла (МАМР) – многочисленные штриховые трещины [3, 4].

Сравнивали структуры фаций сыворотки крови до начала эксперимента и после, а также производили сопоставления морфологической картины исходной и суточной фаций [4].

Цифровой материал экспериментов подвергали статистической обработке с помощью пакета программ STATISTICA Application 10.0.1011.0. (США).

Результаты

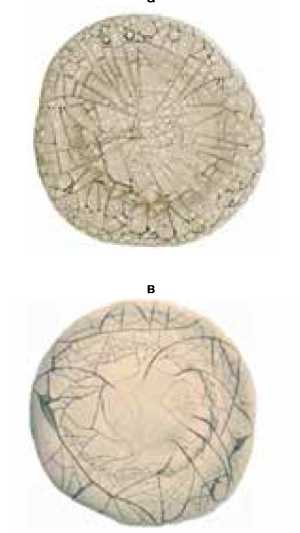

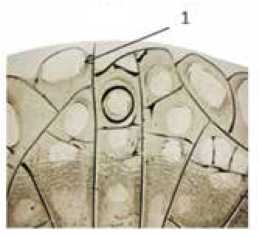

Первоначально мы анализировали структурообразующие элементы фаций первичных и суточных образцов сыворотки крови крыс, которых подвер- гали острой гемической, тканевой и нормобарической гипоксии и корректировкой антигипоксантами и оценивали: системную организацию фаций (оценку расположения отдельных структур по площади фации) и локальную организацию фации (структурные маркеры различных патофизиологических состояний) (рис. 1).

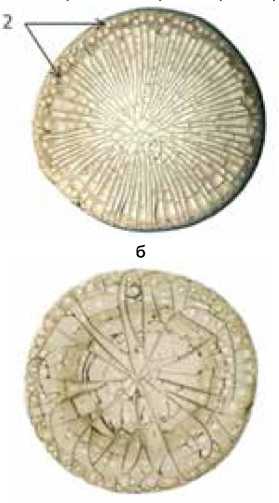

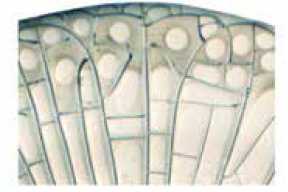

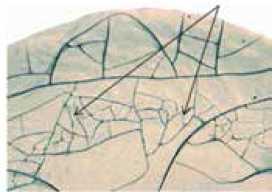

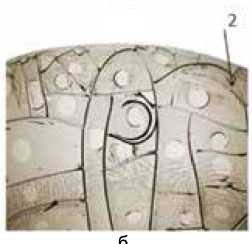

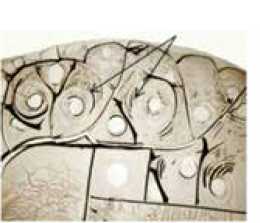

В результате исследования фаций сыворотки крови крыс были установлены следующие морфологические маркеры (рис. 2, 3).

Распределение установленных морфологических маркеров фаций сыворотки крови крыс, подвергавшихся гипоксии и ее коррекции представлено в таблице 2.

д

Суточные фации сыворотки крови крыс

г

е

Рисунок 1. Фации сыворотки крови крыс в норме, на фоне острой гипоксии и её коррекции антигипоксантами: а, б – фации сыворотки крови интактных крыс; в–е – фации сыворотки крови крыс, подвергшихся действию гипоксии и её коррекции антигипоксантами; а, б – радиальная симметрия основных трещин – стрелка 1, сформированные конкреции – стрелка 2. Ув. ×15

Figure 1. Facies of rat blood serum in normal conditions, during acute hypoxia and its correction with antihypoxants: а, б – blood serum facies of intact rats; в–е – blood serum facies of rats subjected to hypoxia and its correction with antihypoxants; а, б – radial symmetry of main cracks – arrow 1, formed concretions – arrow 2. Magnification ×15

а

б

в

Рисунок 2. Фрагменты фаций первичных образцов сыворотки крови крыс в норме, на фоне острой гипоксии и её коррекции антигипо-ксантами: а – физиологические структуры (интактные крысы); б – маркер стресса (стрелки); в – маркер агонального состояния (хаотичное построение фации; сеть трёхлучевых трещин в промежуточной зоне фации – стрелки). Ув. ×60

Figure 2. Fragments of primary facies of rat blood serum in normal conditions, during acute hypoxia and its correction with antihypoxants: а – physiological structures (intact rats); б – stress marker (arrows); в – marker of agonal state (chaotic structure of facies; network of three-beam cracks in the intermediate zone of facies – arrows). Magnification ×60

Рисунок 3. Фрагменты суточных фаций сыворотки крови крыс на фоне острой гипоксии и её коррекции антигипоксантами: а, б – 1) слабовыраженные каскады штриховых трещин; 2) языковые поля; в – множественные спиралевидные трещины и языковые поля (стрелки); г – каскады штриховых трещин и гребешковых структур на фоне языковых полей (стрелки). Ув. ×60

Figure 3. Fragments of 24-hour facies of rat blood serum during acute hypoxia and its correction with antihypoxants: a, б – 1) weakly expressed cascades of stroke cracks; 2) tongue fields; в – multiple spiral cracks and tongue fields (arrows); г – cascades of stroke cracks and comb structures against the background of tongue fields (arrows). Magnification ×60

|

2 |

S S и р ф □ т S |

0 |

0 |

46,7±1,63 3 |

53,3±1,71 3,2 |

83,3±2,92 3 |

76,7±2,76 2 |

40,0±1,44 3 |

66,7±2,40 3,2 |

46,7±1,63 3 |

60,0±2,22 3,2 |

|

|

5 |

0 |

0 |

53,3±1,92 3 |

46,7±1,63 3,2 |

86,7±3,12 3 |

66,7±2,40 3,2 |

33,3±1,17 3 |

73,3±2,78 3,2 |

50,0±1,90 3 |

66,7±2,13 3,2 |

||

|

8 |

0 |

0 |

56,7±1,81 3 |

36,7±1,17 3,2 |

90,0±2,88 |

70,0±2,45 3,2 |

43,3±1,52 |

96,7±3,09 3,2 |

53,3±1,81 |

70,0±2,66 2 |

||

|

11 |

0 |

0 |

43,3±1,56 3 |

30,0±1,14 3,2 |

73,3±2,49 3 |

53,3±1,92 3,2 |

26,7±1,01 3 |

50,0±1,70 3,2 |

43,3±1,60 3 |

63,3±2,15 3,2 |

||

|

14 |

0 |

0 |

63,3±2,22 |

40,0±1,52 2 |

96,7±3,32 |

83,3±2,92 2 |

46,7±1,77 |

86,7±3,03 2 |

56,7±1,98 |

76,7±2,76 2 |

|

0 |

0 |

26,7±0,97 4 |

26,7±1,01 4 |

43,3±1,42 4 |

60,0±2,29 4,2 |

26,7±1,05 4 |

46,7±1,68 2 |

36,7±1,32 4 |

|

0 |

0 |

33,3±1,06 4 |

23,3±0,81 4,2 |

50,0±1,86 4 |

70,0±2,62 4,2 |

23,3±0,81 4 |

50,0±1,91 2 |

36,7±1,24 4 |

|

0 |

0 |

36,7±1,42 4 |

33,3±1,02 4 |

46,7±1,63 4 |

63,3±2,34 4,2 |

23,3±0,74 4 |

43,3±1,36 4,2 |

40,0±1,43 |

|

16,7±0,53 |

30,0±1,01 2 |

20,0±0,82 4 |

13,3±0,47 4,2 |

40,0±1,32 4 |

56,7±2,04 4,2 |

16,7±0,58 4 |

36,7±1,51 4,2 |

30,0±1,05 4 |

0 0 50,0±1,91 36,7±1,31 2 56,7±2,15 46,7±1,72 2 30,0±0,96 50,0±1,83 2 43,3±1,75 70,0±2,67

Таблица 2. Морфологические маркеры фаций сыворотки крови крыс на фоне острой гипоксии и ее коррекции антигипоксантами Table 2. Morphological markers of rat blood serum facies against the background of acute hypoxia and its correction with antihypoxants

|

Группы животных |

Вид Морфологические маркеры фаций сыворотки крови у крыс, % острой МФСЖ МСР МАС МВ МАМР гипоксии Исх. Сут. Исх. Сут. Исх. Сут. Исх. Сут. Исх. Сут. |

|

Интактные |

– 93,3± 3,36 96,7±3,32 6,7±0,25 3,33±0,12 0 0 0 0 0 0 |

|

1 |

(К си ф S ф |_ |

0 |

0 |

40,0±1,44 1 |

30,0±1,21 1,2 |

70,0±2,45 1 |

50,0±1,91 1,2 |

30,0±1,15 1 |

46,7±1,49 1,2 |

40,0±1,35 1 |

50,0±1,96 1,2 |

|

4 |

0 |

0 |

43,3±1,52 1 |

26,6±0,93 1,2 |

80,0±2,81 |

60,0±2,22 1,2 |

36,7±1,36 1 |

53,3±1,92 1,2 |

43,3±1,62 1 |

60,0±2,31 1,2 |

|

|

7 |

0 |

0 |

46,7±1,58 1 |

40,0±1,51 1,2 |

76,7±2,56 1 |

63,3±2,31 1,2 |

33,3±1,23 1 |

63,3±2,38 2 |

46,7±1,75 1 |

76,7±2,78 1,2 |

|

|

10 |

0 |

0 |

30,0±1,11 1 |

20,0±0,71 1,2 |

63,3±2,16 1 |

73,3±2,64 2 |

23,3±0,79 1 |

46,7±1,63 1,2 |

36,7±1,43 1 |

53,3±2,01 1,2 |

|

|

13 |

0 |

0 |

56,7±2,04 |

43,3±1,48 2 |

83,3±3,08 |

76,7±2,64 2 |

40,0±1,58 |

66,7±2,53 2 |

53,3±1,98 |

70,0±2,55 2 |

Примечание. В этой таблице различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями 13 группы для групп 1, 4, 7 и 10 в указанные сутки; 2 – по сравнению с показателями этой же группы при сопоставлении исходной и суточной фации; 3 – по сравнению с показателями 14 группы для групп 2, 5, 8 и 11 в указанные сутки; 4 – по сравнению с показателями 15 группы для групп 3, 6, 9 и 12 в указанные сутки.

Согласно представленным данным, интегральная картина первичных и суточных фаций сыворотки крови крыс контрольной группы имела однотипную системную организацию, и большинство животных (28 крыс) характеризовались фациями с симметричными радиальными трещинами и сформированными конкрециями, что указывает на нормальное физиологическое состояние организма, и только 2 крысы имели маркеры стрессорной реакции. При этом крысы всех 15-ти экспериментальных групп характеризовались нарушением физиологического состояния, которое проявлялось в наличии различных патологических маркеров в исходных и суточных фациях сыворотки крови, и, как правило, между ними были достоверные различия.

Так, у животных, подвергавшихся действию гемической гипоксии и её коррекции различными антиги-поксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови маркера стрес-сорной реакции: у животных 13 группы (контроль) МСР в исходных фациях проявлялся у 56,7% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 29,5%, у крыс 4 группы – на 23,6%, у крыс 7 группы – на 17,6%, а у крыс 10 группы – на 47,1%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 13 группы (контроль) МСР проявлялся у 43,3% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 30,7%, у крыс 4 группы – на 38,6%, у крыс 7 группы – на 7,6%, а у крыс 10 группы – на 53,8%. Стоит отметить, что МСР в исходных фациях сыворотки крови крыс 1, 4, 7 10 и 13 экспериментальных групп проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне гемической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера агонального состояния: у животных 13 группы (контроль) МАС в исходных фациях проявлялся у 83,3% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 16,0%, у крыс 4 группы – на 4,0%, у крыс 7 группы – на 7,9%, а у крыс 10 группы – на 24,0%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 13 группы (контроль) МАС проявлялся у 76,7% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 34,8%, у крыс 4 группы – на 21,8%, у крыс 7 группы – на 17,5%, а у крыс 10 группы – на 4,4%. МАС в исходных фациях сыворотки крови крыс 1, 4, 7 и 13 экспериментальных групп проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях, а у крыс 10 группы – наоборот.

На фоне гемической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера воспаления: так у животных 13 группы

(контроль) МВ в исходных фациях проявлялся у 40,0% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 25,0%, у крыс 4 группы – на 8,2%, у крыс 7 группы – на 16,8%, а у крыс 10 группы – на 41,8%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 13 группы (контроль) МВ проявлялся у 66,7% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 30,0%, у крыс 4 группы – на 20,0%, у крыс 7 группы – на 5,1%, а у крыс 10 группы – на 30,0%. МВ в исходных фациях сыворотки крови крыс 1, 4, 7, 10 и 13 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне гемической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера активации микроциркуляторного русла: у животных 13 группы (контроль) МАМР в исходных фациях проявлялся у 53,3% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 25,0%, у крыс 4 группы – на 18,8%, у крыс 7 группы – на 12,4%, а у крыс 10 группы – на 31,1%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 13 группы (контроль) МАМР проявлялся у 70,0% крыс, при этом у крыс 1 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 28,6%, у крыс 4 группы – на 14,3%, у крыс 7 группы – был больше на 9,6%, а у крыс 10 группы – меньше на 23,9%. МАМР в исходных фациях сыворотки крови крыс 1, 4, 7, 10 и 13 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

У животных, подвергавшихся действию тканевой гипоксии и её коррекции различными антигипоксан-тами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови маркера стрессорной реакции: у животных 14 группы (контроль) МСР в исходных фациях проявлялся у 63,3% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 26,2%, у крыс 5 группы – на 15,8%, у крыс 8 группы – на 10,4%, а у крыс 11 группы – на 31,6%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 14 группы (контроль) МСР проявлялся у 40,0% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был выше, чем в контроле на 33,3%, у крыс 5 группы – на выше 16,8%, у крыс 8 группы – ниже на 8,2%, а у крыс 11 группы – ниже на 25,0%. При этом МСР в исходных фациях сыворотки крови крыс 5, 8, 11 и 14 экспериментальных групп проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях, а у животных 2 группы – наоборот.

На фоне тканевой гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера агонального состояния: у животных 14 группы (контроль) МАС в исходных фациях прояв- лялся у 96,7% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 13,9%, у крыс 5 группы – на 10,3%, у крыс 8 группы – на 6,9%, а у крыс 11 группы – на 24,2%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 14 группы (контроль) МАС проявлялся у 83,3% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 7,9%, у крыс 5 группы – на 19,9%, у крыс 8 группы – на 16,0%, а у крыс 11 группы – на 36,0%. МАС в исходных фациях сыворотки крови крыс 2, 5, 8, 11 и 14 экспериментальных групп проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне тканевой гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера воспаления: у животных 14 группы (контроль) МВ в исходных фациях проявлялся у 46,7% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 14,3%, у крыс 5 группы – на 28,7%, у крыс 8 группы – на 7,3%, а у крыс 11 группы – на 42,8%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 14 группы (контроль) МВ проявлялся у 86,7% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 23,1%, у крыс 5 группы – на 73,3%, у крыс 8 группы – больше чем в контроле на 11,5%, а у крыс 11 группы – меньше на 42,3%. МВ в исходных фациях сыворотки крови крыс 2, 5, 8, 11 и 14 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне тканевой гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера активации микроциркуляторного русла: у животных 14 группы (контроль) МАМР в исходных фациях проявлялся у 56,7% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 17,6%, у крыс 5 группы – на 11,8%, у крыс 8 группы – на 6,0%, а у крыс 11 группы – на 23,6%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 14 группы (контроль) МАМР проявлялся у 76,7% крыс, при этом у крыс 2 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 21,8%, у крыс 5 группы – на 13,0%, у крыс 8 группы – на 8,7%, а у крыс 11 группы – на 17,5%. МАМР в исходных фациях сыворотки крови крыс 2, 5, 8, 11 и 14 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

Фации сыворотки крови некоторых крыс, подвергшихся действию нормобарической гипоксии и её коррекции смесью экстрактов малины лекарственной и смородины чёрной в соотношении 1:1, имели однотипную системную организацию и характеризовались симметричными радиальными трещинами и сформированными конкрециями, что указы- вает на нормальное физиологическое состояние организма. При этом число исходных фаций было меньше, чем суточных с подобными маркерами.

У животных, подвергавшихся действию нормобарической гипоксии и её коррекции различными ан-тигипоксантами, установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови маркера стрессорной реакции: у животных 15 группы (контроль) МСР в исходных фациях проявлялся у 50,0% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 46,6%, у крыс 6 группы – на 33,4%, у крыс 9 группы – на 26,6%, а у крыс 12 группы – на 60,0%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 15 группы (контроль) МСР проявлялся у 36,7% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 27,2%, у крыс 6 группы – на 36,5%, у крыс 9 группы – на 9,3%, а у крыс 12 группы – на 63,8%. МСР в исходных фациях сыворотки крови крыс 6, 12 и 15 экспериментальных групп проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне нормобарической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера агонального состояния: так у животных 15 группы (контроль) МАС в исходных фациях проявлялся у 56,7% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 23,6%, у крыс 6 группы – на 11,8%, у крыс 9 группы – на 17,6%, а у крыс 12 группы – на 29,5%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 15 группы (контроль) МАС проявлялся у 46,7% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был выше, чем в контроле на 28,5%, у крыс 6 группы – на 49,9%, у крыс 9 группы – на 35,5%, а у крыс 12 группы – на 21,4%. МАС в исходных фациях сыворотки крови крыс 15 экспериментальной группы проявлялся достоверно у большего количества животных, чем в суточных фациях, а в 3, 6, 9 и 12 группах – наоборот.

На фоне нормобарической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера воспаления: у животных 15 группы (контроль) МВ в исходных фациях проявлялся у 30,0% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 11,0%, у крыс 6 и 9 групп – на 22,3%, у крыс 12 группы – на 44,3%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 15 группы (контроль) МВ проявлялся у 50,0% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 6,6%, у крыс 6 группы – равнялся контролю, у крыс 9 группы – на 13,4%, а у крыс 12 группы – на 26,6%. МВ в исходных фациях сыворотки крови крыс 3, 6, 9, 12 и 15 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

На фоне нормобарической гипоксии и её коррекции различными антигипоксантами установлено проявление в исходных и суточных фациях сыворотки крови крыс маркера активации микроциркуля-торного русла: так у животных 15 группы (контроль) МАМР в исходных фациях проявлялся у 43,3% крыс, при этом у крыс 3 и 6 групп этот показатель был ниже, чем в контроле на 15,2%, у крыс 9 группы – на 7,6%, а у крыс 12 группы – на 30,7%; в отношении суточных фаций сыворотки крови у животных 15 группы (контроль) МАМР проявлялся у 70,0% крыс, при этом у крыс 3 группы этот показатель был ниже, чем в контроле на 19,0%, у крыс 6 группы – на 9,6%, у крыс 8 группы – больше чем в контроле на 9,6%, а у крыс 12 группы – меньше на 38,1%. МАМР в исходных фациях сыворотки крови крыс 3, 6, 9, 12 и 15 экспериментальных групп проявлялся достоверно у меньшего количества животных, чем в суточных фациях.

Обсуждение

Таким образом, в результате исследования было установлено, что интегральная картина первичных и суточных фаций сыворотки крови интактных крыс имела однотипную системную организацию, которая характеризовалась радиальной или частично-радиальной симметрией основных трещин и сформированными конкрециями (рис. 1, а, б). Эти признаки свидетельствуют о гармоничном взаимодействии молекулярных структур, растворённых в сыворотке крови веществ, что приводит к равномерным разрывам органической плёнки в результате одинаковой плотности свёртывания белков и построению системной структуры фации по типу «ромашки», что соответствует физиологическому состоянию организма животных [8, 9].

При нормобарической гипоксии с коррекцией смесью экстрактов малины и смородины в соотношении 1:1 было установлено, что системная организация фаций первичных образцов сыворотки крови крыс частично сохраняла симметричное строение (рис. 1, в), а у крыс, подвергавшихся действию гемической или тканевой гипоксии, в основном отмечалось хаотичное структуропостроение фаций (рис. 1, д), что свидетельствует о глубоких нарушениях гомеостаза, в том числе об энергетическом истощении белковых молекул.

Системная организация суточных фаций сыворотки крови некоторых интактных крыс и крыс, подвергшихся нормобарической гипоксии и её коррекции смесью растительных экстрактов, характеризовалась частично-радиальной симметрией, что указывает на тот факт, что в сыворотке крови крыс после суточной выдержки появлялись признаки восстановления структурной организации белковых молекул в экстракорпоральной биожидкости (рис. 1, г, е).

Установлено, что количество основных трещин, образующих радиальные сектора в первичных фациях сыворотки крови крыс на фоне воздействия острой гипоксии различного генеза уменьшается, по сравнению фациями интактных животных, что указывает на соответствующее снижение энергетической активности белков по критерию плотности их свёртывания [8, 9, 10].

Основными локальными морфологическими маркерами, характеризующими реакцию организма на воздействие острой гипоксии различного генеза в исходных фациях сыворотки крови крыс, являлись маркеры стресса в виде единичных, чётко выраженных спиральных трещин, окружающих конкреции (рис. 2, б) и маркеры агонального состояния в виде сети трёхлучевых трещин в промежуточной зоне (показатель застоя в капиллярном русле) при отсутствии физиологических структурных элементов – радиальных трещин и конкреций (рис. 2, в).

Основными локальными морфологическими маркерами, характеризующими реакцию организма на воздействие острой гипоксии различного генеза в суточных фациях сыворотки крови крыс, явились сла-бовыраженные маркеры активации микроциркуляции в ткани головного мозга в виде каскада штриховых трещин и маркерами реактивного воспаления – языковыми полями (рис. 3, а, б), маркер стресса (спиралевидные трещины) с высокой выраженностью реактивного воспаления в виде «языковых полей» и маркер высокой активации микроциркуляции в ткани головного мозга в виде каскада штриховых и гребешковых трещин (рис. 3, в, г).

Полученные экспериментальные данные указывают на выраженные различия в защитно-приспособительных реакциях организма на острую гипоксию различного генеза [8, 9].

Если же рассматривать эффективность коррекции патологических изменений в организме крыс при действии каждой гипоксии по отдельности, то также можно отметить различия по молекулярной структурно-энергетической динамике между группами животных, получавших антигипоксанты. В целом, применение антигипоксантов (экстракта смородины чёрной, малины лекарственной и их смеси, а также цитохрома С) позволяло лучше сохранять энергетические резервы биологических структур крыс, по сравнению с животными при гипоксии без коррекции. Так, у крыс на фоне антигипоксантов в фациях сыворотки крови реже присутствовало грубое нарушение радиальной симметрии и иногда сохранялись нормальные конкреции (особенно у крыс, получавших смесь растительных экстрактов), лабильный маркер стресса появлялся в первичных фациях и значительно ослабевал в суточных фациях сыворотки крови, также отмечались структурные признаки реактивного воспаления и признаки застойных явлений в микроциркуляторном русле, но гораздо более сла-бовыраженные, чем у контрольных животных.

Установлено, что животные, получавшие смесь растительных экстрактов демонстрируют повышенную устойчивость к гипоксии различного генеза, что проявляется в утрате физиологической структуры системной организации первичных фаций сыворотки крови, так как нарушается радиальная симметрия трещин и появляются недооформленные конкреции, и всё это свидетельствует о том, что высокая резистентность этих крыс к гипоксии связана со способностью более полного использования энергетических ресурсов своих биологических структур, вплоть до их полного истощения. К тому же эти крысы, в отличие от контрольной группы, по характеру структуры суточных фаций сыворотки крови демонстрируют оперативную способность к восстановлению активности микроциркуляторного русла, сопряжённую с выраженной стрессовой реакцией и признаками реактивного воспаления.

Вывод

В основе патофизиологических изменений организма крыс при острой гипоксии различного генеза лежит трансформация структур молекулярного уровня, наблюдаемых как по системной организации, так и локальным структурам твёрдой фазы сыворотки крови. Полученные экспериментальные данные указывают на выраженные различия в защитноприспособительных реакциях организма на острую гипоксию различного генеза, но введение в организм антигипоксантов способствует снижению негативных последствий слияния гипоксии, и самую высокую эффективность демонстрирует смесь экстрактов малины лекарственной и смородины чёрной в соотношении 1:1.

Список литературы Исследование морфологии сыворотки крови и состояния гомеостаза крыс на фоне острой гипоксии разного генеза при применении антигипоксантов

- Зарубина И.В. Современные представления о патогенезе гипоксии и её фармакологической коррекции. Обзоры по клин. фармакол. и лек. терапии. 2011;9(3):31-48.

- Канаева Е.С., Павлова О.Н., Гуленко О.Н., Зайцев В.В. Патофизиологические аспекты фосфолипидного обмена у крыс при гистотоксической и нормобарической гипоксии при применении антигипоксантов. Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2024;4(64):18-24. EDN: BIQTYW

- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей человека. М.: Хризостом. 2001:303.

- Шатохина С.Н., Александрин В.В., Кубатиев А.А., Шабалин В.Н. Структуры сыворотки крови в интегральной оценке патофизиологических изменений при экспериментальной ишемии головного мозга. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2016;60(4):169-174. EDN: XHVYSV

- Канаева Е.С., Павлова О.Н. Влияние сухих экстрактов листьев смородины черной и малины лекарственной на устойчивость животных к гипоксии различного генеза. Международный научно-исследовательский журнал. 2024;6(144). DOI: 10.60797/IRJ.2024.144.45 EDN: CIULTX

- Канаева Е.С., Павлова О.Н., Гуленко О.Н. Исследование корригирующего влияния растительных антигипоксантов на липидный и фосфолипидный обмен у крыс при моделировании гемической гипоксии. Генетика и разведение животных. 2024;(4):22-28. DOI: 10.31043/2410-2733-2024-4-22-28 EDN: LSWZKK

- Методические рекомендации по экспериментальному изучению препаратов, предлагаемых для клинического изучения в качестве антигипоксических средств / под ред. Л.Д. Лукьяновой. М. 1990:19.

- Шатохина С.Н., Александрин В.В., Монаков М.Ю., Дудченко А.М., Уварова Д.С., Юркив В.А., Кубатиев А.А., Шабалин В.Н. Оценка патофизиологических изменений организма крыс при острой гипобарической гипоксии по твердофазным структурам сыворотки крови и показателям мозгового кровотока. Патогенез. 2018;16(4):58-65. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.58-65 EDN: WYECNY

- Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей человека в норме и патологии. Том 2. Морфологические структуры сыворотки крови. Тверь: Триада. 2013.

- Шатохина С.Н., Александрин В.В., Кубатиев А.А., Шабалин В.Н. Структуры сыворотки крови в интегральной оценке патофизиологических изменений при экспериментальной ишемии головного мозга. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2016;60(4):168-173. EDN: XHVYSV