Исследование морфологии традиционных групповых систем населенных мест российского Севера

Автор: Гашков Иван Иванович, Медведев Павел Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 1 (90), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты предметно-содержательного, разведочного и корреляционного анализов ведущих архитектурно-типологических характеристик традиционных групповых систем населенных мест на территории Российского Севера конца XIX - второй половины XX веков.

Российский север, групповые системы населенных мест, предметно-содержательный, разведочный и корреляционный анализы

Короткий адрес: https://sciup.org/14749364

IDR: 14749364 | УДК: 72.03(470.21+470.22):691.11

Текст научной статьи Исследование морфологии традиционных групповых систем населенных мест российского Севера

Первые шаги по применению новых информационных технологий в области исследования отечественного историко-архитектурного наследия были предприняты еще в 80-х годах XX века. Так, за период 1979-1986 гг. в процессе изучения народного зодчества русского и карельского населения Беломорского Поморья историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ было обследовано 135 сельских поселений и более 3500 крестьянских жилищнохозяйственных построек, и на базе системы статистического анализа SAS-79/84.2 удалось комплексно разрешить две группы задач: информационнопоискового характера с предметно-содержательным анализом и территориальным ареалированием обследованных историко-архитектурных объектов и статистическо-типологического характера с подсчетом элементарных статистик территориально-этнического распределения архитектурно-типологических признаков-атрибутов. В итоге проделанной работы была получена карта-схема архитектурностроительного зонирования прибеломорских районов с выделением 7 основных зон и 22 специальных подзон [2].

По результатам проведенного исследования были сформулированы основы ряда новых предметно-методологических подобластей [1]. Направление по изучению проблем создания многоцелевых программных комплексов с историко-архитектурной информацией получило финансовую поддержку со стороны Российского гуманитарного научного фонда, а разработка проблем применения математико-модельных методов анализа в историко-архитектурных исследованиях для комплексного изучения морфологии памятников народного зодчества и для полипараметрического решения задач ареальных изысканий была поддержана Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований [3; 4].

Параллельно с теоретическими изысканиями за период 1979-2003 гг. было проведено более 17 историко-архитектурных экспедиций, благодаря которым в орбиту исследований оказались вовлеченными многие районы Республики Карелия, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областей, на

Рис. 1. Водлозерско-Ильинская система населенных мест территории которых в итоге было обследовано более 500 традиционных сельских поселений и 25000 крестьянских жилищно-хозяйственных построек.

Вместе с тем за два последних десятилетия в области изучения историко-архитектурного наследия Российского Севера наметилась вполне закономерная с точки зрения системного подхода тенденция к активному вовлечению в орбиту исследований наряду с традиционными объектами (поселениями и постройками) более сложных структурно-пространственных образований - систем расселения различного иерархического уровня. И в число последних в первую очередь вошли групповые системы населенных мест (ГСНМ), относящиеся к классу микротеррито-риальных систем расселения и занимающие «буферное» положение между районными системами расселения (РСР) и единичными автономными поселениями (ЕАП) [6]. Подобного рода объекты, нередко именуемые «гнездами» деревень или поселенческими кластерами, широко бытуют практически на всей территории Российского Севера. Примером может служить территория Восточного Обонежья, в границах которой было обследовано 37 групповых систем населенных мест, часть из которых в итоге даже слилась в более сложные расселенческие образования, именуемые межгрупповыми поселенческими кластерами [5].

Для примера можно привести Водлозерско-Ильинскую групповую систему населенных мест, находящуюся на территории Восточного Обонежья Республики Карелия и включающую 20 поселений (рис. 1). Она расположена на юго-востоке Республики Карелия (Пужожский район) в окрестностях озера Водлозера и в настоящее время является неотъемлемой частью национального парка «Водлозерский», образованного в 1991 году [5].

Композиционно-планировочным ядром этой групповой системы в прошлом являлся знаменитый Водлозерско-Ильинский погост (Водлозер-ский Ильинский погост, Ильинский погост) (см. рис. 1-1.1) с церковью «во имя Ильи Пророка», построенной в 1798 году. Вокруг погоста группировалось 20 деревень (см. рис. 1-1): Голенцы (Гольяница, Гольяницы, Остров) (2), Голья Гора (Остров, Загорье) (3), Загорье (За горой, Пустошь, Голья гора) (4), Гумар Наволок (Гумарна-волок, Пустошь) (5), Охтом Остров (Охтомост-ров, Охтан-остров) (6), Пелгостров (7), Быковская (Белкова, Наволок) (8), Рагунова (Рагуново) (9), Канза-Наволок (Канзанаволок) (10), Колго-стров (11), Костин Двор (Костин двор) (12), Михайловская (Вачелова, Вачалова) (13), Кургилово (Курилово, Кургиловская, Коскосалма) (14), Он-гилова гора (Онгилова-гора, Коскосалма) (15), Подгорье (Коскосалма) (16) и Коскосалма (17), сросшиеся в единое поселение под названием Коскосалминское Пепелище (Коскосалма), а также Варишпельда (Варишпелда, Вариш-пилда) (18), Рахкойла (19), Гость-Наволок (Гос-тьнаволок, Гос-Наволок, Тось-наволок) (20), Устье реки Илексы (хутор Илекское устье, «Изба Илекское устье») (20) и Марий остров (хутор Марий остров) (21).

В состав смежной Куганаволокской ГСНМ в свою очередь входило 15 поселений (см. рис. 1, 2). Композиционным центром служил Водлозерско-Пречистенский погост (1) с теплой церковью «во имя Рождества Пресвятыя Богородицы», построенной «тщанием прихожан» в 1870 году, и холодной кладбищенской церковью «во имя Святых Апостолов Петра и Павла», возведенной в 1752 году. К погосту вплотную примыкали деревни Большая Пога (Пога большая, Большая Поча, По-ча большая, Погост Водлозерско-Пречистенский) (2) и Малая Пога (Пога малая, Малая Поча, Поча меньшая, Погост Водлозерско-Пречистенский) (3). Далее, в радиусе от 1 до 20 верст от погоста, находились деревни: Выгостров (4), Кева Салма (Кевасалма, Ковасальма) (5), Бостилова (Бости-лово) (6), Большой Куга Наволок (Большой Куга-наволок, Куганаволок большой) (7), Малый Куга Наволок (Малый Куганаволок, Куганаволок малый, Куганаволок меньший, Заречье) (8), Матка

Лахта (Маткалахта) (9), Кузостров (Кудостров, Кузестров, Водлозерскаго Следу) (10), Велико-стров (Велик-остров, Водлозерскаго Следу) (11), Чуяла (12), Вадиполе (Вавдиполье, Вавдиполь, Вавдиполе, Вамская Плотина) (13), Вама (14) и Онуфриевская (Ануфриевская, Вама) (15) под общим названием Вама, а также Путилова (Пути-лово) (16).

Итого в составе Водлозерской межгрупповой системы ранее наличествовали 37 поселений, а в их композиционно-пространственной организации было задействовано три церкви (Ильинская (1798 г.) на Водлозерско-Ильинском погосте, Рождественская (1870 г.), кладбищенская Петропавловская (1752 г.) на Водлозерско-Пречис-тенском погосте) и 22 часовни.

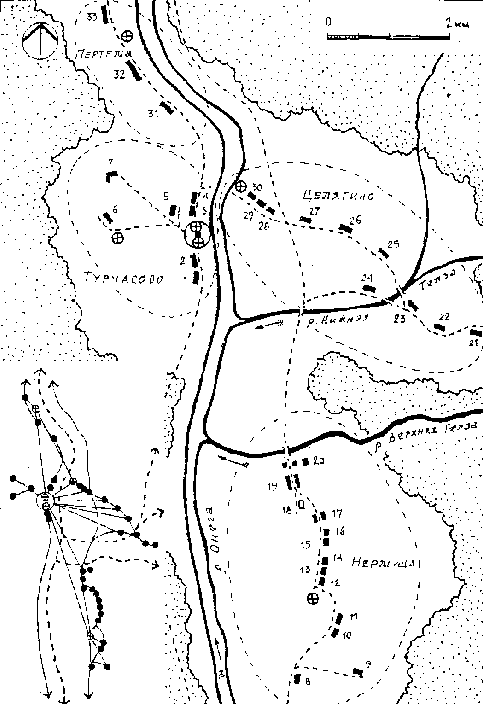

Являясь по своей природе сложными архитектурно-природными территориально-пространственными системами, сформировавшимися из тяготеющих друг к другу населенных пунктов, поселенческие кластеры представляют несомненный интерес для исследователей народного зодчества с точки зрения изучения их генезиса, эволюции и субрегиональных особенностей. Примером может служить знаменитый Турчасовский погост (Онежский район Архангельской области) с окружающими его 33 деревнями, расположенный в среднем течении реки Онеги (рис. 2).

Композиционно-планировочным ядром групповой системы в прошлом являлось село Турча-сово, в состав которого входила расположенная к югу от погоста деревня Евдокимовская, представляющая собою сросшиеся друг с другом деревни Игнашевскую (1) и Васильев Двор (2) и находящаяся к северу от погоста деревня Посад, состоящая из двух деревень – Посадной (3) и Турчасово (4). К северо-западу от погоста, на расстоянии около 500 м, располагалась деревня Заполье (Мечлиевская) (5), а далее, на расстоянии около 1 км, – деревни Колосово (Колосов-ская) (6) и Заозерье (Осиевская) (7).

К югу от погоста вверх по течению реки Онеги находился «куст» деревень под общим названием Нермуша, в составе которого насчитывалось 13 поселений: Макариха (Подмариха, Юшковская) (8), Подлесье (Кисляковская) (9), деревни Степановская 1-я (10) и Лисицинская 2я (11), сросшиеся в единое поселение под названием Гора, Наумовка (Фоминская) (12), Штако-ревская (13) и Нермуша (14), сросшиеся в единое поселение под названием Фокинка (Нерму-ша), Голяндуновская (15) и Разсомахинская (16), сросшеся под общим названием Воженовка (Ложановка, Нермуша), Скуруковка (Сухоруков-ка, Шняхинская) (17), Манушхинская (18), Больше-Мелеховская (Сухоруковка) (19) и Ма-ло-Мелеховская (Красновка) (20).

К востоку от погоста, на противоположном берегу реки Онеги, расположился второй «куст» деревень под общим названием Целягино. В его состав входили деревни: Яхорево (Яхоревская,

Рис. 2. Турчасовский погост

Якоревская) (21), Черепово (Череповская) (22), Крещевка (Фирсовка, Кривчевская) (23), Пер-совка (Затезье, Пищура, Пиканово) (24), Поли-дово (Луговская) (25), Липинская (Залесье, Ла-пинская) (26), Пхорово (27) и три сросшиеся друг с другом деревни - Целядина (28), Острого-Грихновская (29) и Грихновская (30) под общим названием Острожная (Целягино). К северу от погоста располагался «куст» деревень под общим названием Пертема, в состав которго входили три деревни: Гоголево (Гоголевская) (31), Падрина (Падерино, Спировская) (32) и Пертема (Пертемская) (33).

Архитектурной доминантой всей групповой системы являлся Турчасовский погост, состоявший в прошлом из шатровой Благовещенской (1795 г.) и кубоватой девятиглавой Преображенской (1781 г.) церквей с отдельно стоящей колокольней (1793 г.), а роль локальных акцентов выполняли 4 часовни: часовня Григория Богослова при деревне Пертеме, часовня Ильи Пророка при деревне Нермуше и две безымянные часовни - одна около деревни Колосово, а другая между деревнями Падриной и Пертемой.

Примером системного изучения традиционных объектов народной архитектуры, проведенного с использованием методики комплексного архитектурно-типологического и математикомодельного анализа, может служить исследование 146 групповых систем населенных мест, обследованных на территории пяти смежных историко-архитектурных субрегионов, расположенных у границ Республики Карелия, Мурманской и Архангельской областей. В их число вошли три приморских субрегиона - Мурманское, Карельское и Архангельское Поморья, а также две материковые провинции - Архангельское Поонежье и Восточное Обонежье. Причем сравнительный анализ перечисленных субрегионов интересен не только новизной впервые вводимых в научный обиход историко-архитектурных материалов, но еще и тем, что его результаты позволяют проследить пространственную динамику реализаций объекта исследования вдоль территории Российского Севера, как в меридиональном, так и в широтном направлениях.

На стадии предварительной систематизации накопленных на кафедре САПР ПетрГУ натурных и архивно-литературных материалов при проведении новых научных изысканий был задействован апробированный в предшествующих локальных исследованиях специальный архитектурно-типологический кодификатор, синтезирующий теоретические разработки географов, этнографов, историков, экономистов, искусствоведов, архитекторов, градостроителей и районных планировщиков. В структуре этого кодификатора нашли отражение такие характеристики поселенческих кластеров, как: 1) особенности трудовой деятельности проживающего в групповых системах населения (классы - «К»); 2) социально-экономические и эволюционно-генетические закономерности возникновения групповых систем (подклассы «ПК»); 3) вариативность объемно-планировочной структуры поселенческих кластеров (типы - «Т»); 4) вариативность формы пятна застройки (подтипы - «ПТ»); 5) вариативность композиционно-планировочных приемов внутренней организации (виды - «В»); 6) вариативность архитектурно-композиционных приемов акцентировки пятна застройки (подвиды -«ПВ»); 7) особенности взаимодействия групповых систем с окружающим их природным ландшафтом (разновидности - «Р»).

С использованием данного кодификатора в процессе камеральной обработки натурных материалов на базе СУБД Access-2000 и табличного процессора Excel-2000 была подготовлена числовая база данных с целью проведения комплексного предметно-содержательного, разведочного и корреляционного анализов. Ввиду ограниченности объема статьи авторы вынуждены остановиться лишь на двух примерах из полученных в процессе исследования результатов. Так, при проведении предметно-содержательного и разведочного анализов в границах пяти упомянутых выше историко-архитектурных субрегионов удалось установить бытование ГСНМ, дифференцирующихся на два класса по характеру трудовой деятельности проживающего в них населения. Господствующее положение в итоге заняли сельские ГСНМ («К1»), составившие 80,91%.

В свою очередь смешанные межпоселенческие образования («К3»), к которым были отнесены поселково-сельские и сельско-городские поселенческие кластеры, составили более 1/5 от числа всех обследованных ГСНМ (19,09%) и, как свидетельствуют архивно-литературные и картографические изыскания, сформировались преимущественно в период первой половины XX века на основе сельских ГСНМ вслед за развитием лесозаготовительной промышленности и торговли, а также тесно связанного с ними речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Судя по тому, что в составе всех смешанных групповых систем непременной частью выступают традиционные сельские поселения, поселенческие кластеры типа «К3» могут рассматриваться в качестве очередной эволюционной ступени в развитии поселенческих образований вслед за сельскими поселенческими кластерами. А их типичность в границах всего Российского Севера свидетельствует о том, что зародились они относительно давно и получили достаточно широкое распространение. Однако процесс роста их количества по территориям отдельных историко-архитектурных субрегионов протекал явно неравномерно, опережающими темпами захватывая северные провинции и запаздывая по времени при движении с севера на юг вдоль обследованной территории.

С целью более детального изучения закономерностей и особенностей территориального распределения вариаций выявленных архитектурно-типологических признаков авторами статьи далее использовалась технология построения двумерных вариационных таблиц, а для визуализации результатов полученного распределения применялись средства объемной графики, заложенные в функциях раздела «мастер-диаграммы» табличного процессора Excel-2000.

Говоря об особенностях территориального распределения выявленных классов, можно отметить, что наиболее высокий процент смешанных ГСНМ в итоге пришелся на Карельское Поморье («К3» - 61,54%). Этот результат также вполне закономерен, поскольку именно на территории Карельского Поморья сконцентрировано наибольшее число лесозаготовительных поселков и предприятий по деревообработке, часть из которых была основана еще в конце XIX века. Кроме того, население приморских деревень, а также части рабочих поселков в силу хозяйственно-экономической специфики приморских районов принимало ранее и принимает ныне активное участие в морских рыболовных и зверобойных промыслах. Наконец, именно по территории Карельского Поморья пролегли трассы Октябрьской и Северной железных дорог, а так- же автомобильной магистрали федерального значения Санкт-Петербург - Мурманск [8].

Характеризуя выявленные классы поселенческих кластеров, невозможно не упомянуть и еще об одной широко применяемой в историкоархитектурной статистике численной мере, которая позволяет существенно углубить содержательный смысл анализируемых вариационных распределений. Эта мера, названная оценкой «стабильности вариационного распределения» (Cv), в случае с двумерными вариационными таблицами может быть использована как для сопоставительного анализа территориальных распределений вариационных рядов, так и для сравнительной характеристики пространственного распределения вариантов исследуемых признаков-атрибутов [4].

Критерием оценки упомянутой выше «стабильности» территориальных единиц может служить сравнение коэффициентов ковариации распределений вариантов исследуемого признака-атрибута по отдельным административнотерриториальным образованиям, вычисляемых в процентах. При анализе количественного распределения классов в отдельных субрегионах по признаку «стабильности» полученные коэффициенты ковариации (Cv) оказались лежащими в пределах от 81 до 119%. В качестве наиболее «стабильного» субрегиона Российского Севера по распределению классов групповых систем выступило Карельское Поморье, а наиболее «нестабильной» в итоге оказалась территория Восточного Обонежья.

Если же говорить о характере распределения самих классов по пяти обследованным субрегионам, то наиболее «нестабильным» оказывается первый класс групповых систем со значением коэффициента вариации 66% против 34% у класса «К3». Причем из полученного результата можно сделать вывод о том, что при описании архитектурно-типологических особенностей отдельных субрегионов на уровне классов более предпочтительным следует считать класс сельских ГСНМ («К1»). Именно в его относительном количественном распределении наиболее ярко проявляются отличительные черты различных административно-территориальных единиц.

В качестве другого наглядного примера могут быть приведены результаты исследования вариативности приемов акцентировки пятна застройки групповых систем архитектурными доминантами. С учетом этого признака все обследованные поселенческие кластеры в итоге дифференцировались на 4 подвида. Наименее распространенными в условиях Российского Севера оказались нейтральные поселенческие кластеры, в структуре которых отсутствуют композиционные доминанты («ПВ1» - 14,68%). Чуть более одной четверти обследованных объектов составили периферийно-акцентированные ГСНМ («ПВ2» - 26,61%), а господствующее место заняли центрично-акцентированные групповые системы («ПВ3» - 33,94%). Однако перечисленные подвиды оказались не единственными в границах обследованной территории. Почти одну четверть всех задействованных в анализе групповых систем в итоге составили смешанно-акцентированные поселенческие кластеры («ПВ4» - 24,77%).

В свою очередь на основании результатов сопоставительного анализа сложившихся субрегиональных распределений можно говорить о том, что все обследованные историко-архитектурные субрегионы стратифицировались на две группы. В группу провинций с преобладанием периферийно-акцентированных ГСНМ («ПВ2») попали Мурманское и Карельское Поморья, а также Восточное Обонежье, тогда как в группу субрегионов с преобладанием центрично-акцен-тированных поселенческих кластеров («ПВ3») вошли Архангельское Поморье и Архангельское Поонежье.

Примечательно, что на первых двух территориях наряду с русским населением и поныне проживают карелы, а на территории Восточного Обонежья, по сведениям из исторических и архивных источников, некогда проживало финно-угорское население. Им, по предположению историков, этнографов и археологов, были представители саамов-лопарей и «заволочской чуди», генетически связанной с летописной весью. Это аборигенное население Пудожского края было частично вытеснено далее на север, а частично ассимилировано новгородскими переселенцами в период колонизации обонежских земель [9; 10].

Вместе с тем из результатов исследования объемно-планировочных структур отдельных сельских поселений Российского Севера и из анализа приемов их акцентировки архитектурными доминантами известно, что для финно-угров более характерен прием периферийной постановки культовых сооружений, тогда как у русского населения чаще наблюдается прием центричной акцентировки пятна застройки [2; 7]. Полученный результат можно рассматривать в качестве одного из свидетельств наличия карельских влияний в зодчестве русских поморов западного побережья Белого моря. А применительно к территории Восточного Обонежья, где ныне проживает только русское население, можно говорить о более глубоких культурных традициях, восходящих к периоду новгородской колонизации Российского Севера, когда на этой территории еще соседствовали русский и финно-угорский этносы.

Как и в случае с классами при анализе подвидов групповых систем, было проведено исследование стабилизационных свойств сложившихся вариационно-типологических и территориально-пространственных распределений. В итоге наиболее «нестабильным» оказалось территориальное распределение нейтральных поселенческих кластеров («ПВ1» при Cv = 93,54%), сконцентрированных главным образом в Карельском Поморье, а из задействованных в исследовании историко-архитектурных субрегионов в качестве наиболее «нестабильного» по распределению выявленных подвидов выступило Мурманское Поморье (Cv = 74,53%), характеризующееся самым высоким относительным количеством периферийно-акцентированных поселенческих кластеров («ПВ2» - 50,00%).

Обобщая результаты предметно-содержательного и разведочного анализов, можно сказать, что на территории 5 задействованных в исследовании историко-архитектурных субрегионов удалось установить бытование поселенческих кластеров, дифференцирующихся: 1) на 2 класса по характеру трудовой деятельности проживающего в них населения (сельские и смешанные поселково-сельские - 80,91 и 19,09%) с 4 вариантами, учитывающими количественный состав их структурных частей (малые, средние, крупные и особо крупные - 39,09; 32,73; 21,82 и 6,36%); 2) на 2 подкласса по социально-экономическим и эволюционно-генетическим закономерностям их возникновения (сформировавшиеся путем отпочкования новых населенных пунктов от старого селения-ядра и вследствие механической концентрации населенных пунктов, не имеющих общих генетических корней, а также смешанного подкласса - соответственно, 69,09; 7,27 и 23,64%); 3) на 3 типа по объемно-планировочной структуре (со зрительно разобщенными, а также с частично и полностью слившимися структурными частями - соответственно 59,09; 30,00 и 10,91%) с 3 вариантами, учитывающими степень развития структурнофункциональных связей (с равнозначностью или иерархической соподчиненностью составных элементов, а также смешанного варианта – соответственно 23,15; 70,37 и 6,48%), и с 3 подвариантами, различающимися по особенностям иерархической соподчиненности элементов (с одно- и двухуровневым подчинением, а также смешанного подварианта - соответственно 71,17; 25,61 и 1,22%); 4) на 4 подтипа по форме пятна застройки (с линейной, ядерно-центричной, ковровой и смешанной формами - соответственно 52,73; 27,27; 8,18 и 11,82%); 5) на 3 вида по композиционным особенностям (с естественными природно-ландшафтными, искусственными и комбинированными структурообразующими элементами - соответственно 18,35; 0,92 и 80,73% при полном отсутствии ГСНМ без структурообразующих элементов) с 4 вариантами у второго (с реками, озерами, морем и с комбинацией этих вариантов - соответственно 46,72; 44,26; 8,20 и 0,82%) и с 3 вариантами у третьего (с гужевыми, автомобильными и железными дорогами - соответственно 37,11; 47,42 и 15,46%) видов; 6) на 4 подвида по характеру акцентировки пятна застройки архитектурноприродными доминантами (нейтральные, периферийно-, центрично- и смешанно-акцентиро- ванные - соответственно 14,68; 26,61; 33,94 и 24,77%) с 4 вариантами по месторасположению доминант относительно пятна застройки (вне, внутри, на границе пятна и в комбинированном варианте - соответственно 7,45; 59,57; 10,64 и 22,34%) и с 3 подвариантами по взаимному расположению акцентов и структурообразующих элементов (с расположением акцентов на оси СОЭ, с нейтральным расположением и с комбинацией приемов – соответственно, 7,46; 59,57 и 32,98%), с 3 дополнительными вариантами, учитывающими количество доминант (1-2, 3-7 и более 7 - соответственно 79,79; 14,89 и 5,32%), и с 3 дополнительными подвариантами, учитывающими их иерархическую соподчиненность (в одном или в двух уровнях – 29,27 и 70,73%); 7) на 4 разновидности по особенностям взаимодействия жилой застройки с природным окружением (с активным и пассивным использованием ландшафта, предусматривающим усиление его композиционных качеств и нейтральное отношение к нему, а также с искажением ландшафта и с комбинацией упомянутых архитектурнокомпозиционных приемов - соответственно 72,48; 6,42; 0,92% и 20,18%).

В процессе изучения «стабилизационных» свойств сложившихся вариационных распределений с использованием коэффициента ковариации были получены следующие результаты. Так, при оценке «стабильности» вариационных рядов задействованных в исследовании типологических признаков-атрибутов наиболее «стабильными» оказались: для классов - смешанные поселково-сельские ГСНМ; для подклассов -ГСНМ, сочетающие архаичные приемы отпочкования поселений с приемами их механической концентрации; для типов - ГСНМ с частично слившимися частями; для подтипов - ГСНМ с ядерно-центричной формой пятна застройки; для видов - ГСНМ с комбинацией структурообразующих элементов; для подвидов - ГСНМ с периферийным расположением акцентов по отношению к пятну застройки; для разновидностей - ГСНМ с активным использованием композиционных свойств окружающего природного ландшафта.

В свою очередь при оценке «стабильности» 5 исследуемых субрегионов по характеру распределения вариантов отдельных типологических признаков наиболее «стабильными» оказались: Карельское Поморье - по распределению классов, подклассов, подтипов, подвидов и разновидностей, а также Архангельское Поморье - по распределению типов и видов. А в число наиболее «нестабильных» субрегионов вошли: Восточное Обонежье - по классам, Архангельское Поморье - по подклассам, Мурманское Поморье - по типам, подтипам и подвидам и Архангельское Поонежье - по видам и разновидностям.

С целью изучения внешне скрытых зависимостей между выявленными архитектурнотипологическими признаками-атрибутами об- следованных групповых систем автором был проведен корреляционный анализ их парных связей с оценкой уровня достоверности посредством функции «ХИ2ТЕСТ» из «мастер-функций» табличного процессора Excel-2000. Затем при вероятности р – 95% через коэффициент корреляции Пирсона были построены 2 региональные корреляционные граф-модели (корреляционные плеяды) с целью их последующей предметно-содержательной интерпретации.

На модели, иллюстрирующей зависимость между выявленными в процессе анализа признаками-атрибутами и обследованными субрегионами, наглядно видно, что большая часть архитектурно-типологических признаков оказывается независимой от территории, а из 20 проанализированных пар признаков зависимыми оказываются только 3 пары.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии в групповых системах обследованных субрегионов в основном общих, характерных для всего Российского Севера черт, тогда как специфические особенности субрегионов оказываются внешне скрытыми и для их изучения требуются более современные методы анализа. При решении этой задачи, в частности, и были использованы упоминавшиеся ранее меры центральной тенденции -относительные частоты с оценкой их «типичности» и «уникальности» и коэффициенты ковариации с анализом стабилизационных свойств сложившихся распределений. В заключение исследования был выполнен парный корреляционный анализ всех выявленных вариаций ведущих типологических признаков-атрибутов раздельно по каждому из пяти задействованных в исследовании субрегионов и построены соответствующие субрегиональные корреляционные граф-модели.

На этом завершающем этапе исследования Мурманское Поморье выделилось тем, что в его модели фактически не проявились парные корреляционные зависимости, тогда как в модели Карельского Поморья таких зависимостей проявилось 2, в модели Архангельского Поонежья -3, в модели Восточного Обонежья - 5, в модели Архангельского Поморья - даже 6. Причем в качестве объединяющего начала для полученных моделей может рассматриваться лишь одна парная зависимость - связь между вариациями классов и подклассов («К-ПК»).

Результаты проведенного корреляционного анализа имеют важное значение, особенно с точки зрения решения задач по сохранению и преемственному развитию исторически сложившейся жилой среды. Так, в частности, при принятии каких-либо решений в области современной архитектурно-строительной деятельности, затрагивающих исторически сложившиеся поселенческие кластеры, особого отношения к себе требуют территории Восточного Обонежья и Архангельского Поморья, в

ГСНМ которых оказались реализованными достаточно сложные комплексные зависимости между разнообразными вариантами объемнопланировочных решений, архитектурно-композиционных приемов и форм.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, групповые системы населенных мест, несмотря на свои физические масштабы, специфику внутреннего строения, особенности территориальнопространственной организации и довольно большое разнообразие форм, представляют несомненный интерес в качестве объекта исследования для специалистов, изучающих отечественное историко-архитектурное и культурное наследие, позволяя развить и дополнить результаты ранее проведенных научных изысканий.

Во-вторых, результаты предметно-содержательного и разведочного анализов свидетельствуют о наличии у поселенческих кластеров упомянутых выше пяти историко-архитектурных субрегионов как общих, характерных для всего Российского Севера черт (преобладание сельских ГСНМ, сформировавшихся путем отпочкования новых поселений от старого селения-ядра, имеющих зрительно разобщенные структурные части-поселения, линейную форму пятна застройки, комбинированные структурообразующие элементы, периферийную или центричную акцентировку пятна застройки архитектурно-природными доминантами и активно использующих окружающий их природный ландшафт с усилением его композиционных качеств), так и специфических особенностей, сформировавшихся под влиянием сложного комплекса природно-климатических, исторических, социально-экономических и этнических факторов. Подтверждением наличия субрегиональных особенностей у обследованных ГСНМ служат результаты ковариационного анализа двумерных вариационных таблиц и сопоставительного анализа субрегиональных корреляционных граф-моделей.

В-третьих, результаты проведенного исследования в перспективе могут послужить достаточно объективизированным фундаментом при решении задач архитектурно-строительного и этнокультурного зонирования территории Российского Севера, а также могут быть использованы в современной архитектурно-строительной практике, нацеленной на создание оптимальной для человека среды обитания в условиях Крайнего Севера.

В заключение авторы приносят искреннюю благодарность Российскому гуманитарному научному фонду за финансовую поддержку научно-теоретических и прикладных изысканий специалистов кафедры САПР ПетрГУ в области изучения теории и истории народного зодчества Российского Севера (грант РГНФ, 2007-2008, № 07-04-12127в).

Список литературы Исследование морфологии традиционных групповых систем населенных мест российского Севера

- Ефлов В. Б., Медведев П. П. Информационные базы данных по объектам и системам народной архитектуры Российского Севера, методы обработки и анализа историко-архитектурных данных//Международная конф.-выставка «Информационные технологии в непрерывном образовании»: Тез. докл. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 42-44.

- Медведев П. П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т.1.: Дис. … канд. архитектуры: 18.00.01. -Защищена 15.05.86; Утв. 12.11.86; АХ № 000835. Петрозаводск, 1985. 295 c.: ил.

- Медведев П. П. Корреляционный анализ и моделирование как инструмент в исследовании морфологии архитектурно-пространственных систем и объектов и в совершенствовании технологии ареальных исследований традиционной архитектуры (на примере домов-комплексов Новгородской области)//Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 5. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. С. 119-124.

- Медведев П. П. Математико-модельные методы анализа пространственно-временных структур как инструмент изучения этнических особенностей народной архитектуры//«Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера: Тез. докл. межвуз. конф. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. С. 37-40.

- Медведев П. П. Морфология групповых систем населенных мест Восточного Обонежья конца 19 -первой половины 20 веков (историко-архитектурная типология и разведочный анализ)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2000. 90 с. Библиогр.: 103 назв., рис. 11. Деп. в ВНИИНТПИ 13.01.01, № 11813.

- Медведев П. П. Морфология поселенческих кластеров Российского Севера конца 19 -первой половины 20 веков (ареальные исследования народного зодчества с применением архитектурно-типологического и математико-модельного методов анализа)//Карелия и РФФИ: Тез. докл. науч. конф. Петрозаводск, 2002. С. 93-94.

- Медведев П. П. Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья//Архитектурное наследие и реставрация памятников истории и культуры России: Сб. науч. тр. М., 1988. С. 145-163, ил.

- Северный экономический район: Проблемы, тенденции, перспективы развития. СПб.: Наука, 1992. 256 с.

- Харузин Н.Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии//Олонецкий сборник. Вып. 3. Петрозаводск: В Губ. Типографии, 1893. 45 с.

- Шайжин Н.С. Старая Пудога с XIV по XVIII век (историко-бытовой очерк). Петрозаводск: Олонецкая губернская типография, 1906. 46 с.