Исследование негативного воздействия на состояние окружающей среды в Российской Федерации

Автор: Бабенко Оксана Юрьевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Защита окружающей среды - глобальная проблема современности

Статья в выпуске: 2 (58), 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам экологии и рационального использования природных ресурсов. Автором исследованы основные источники, влияющие на состояние окружающей среды, а также выявлены процессы, не позволяющие окружающей среде быть экологически чистой. Автором приведено распределение выброса вредных веществ в результате воздействия автомобильного транспорта, представлена зависимость концентрации выбросов вредных веществ у различных категорий автотранспортных средств, выявлено преобладающее загрязняющее химическое соединение от автомобильного транспорта, а также определены наиболее опасные факторы транспортного загрязнения, влияющие на здоровье населения, указаны нормы выбросов вредных веществ в атмосферу (предельно допустимые уровни) и приведены фактические данные и сравнительный анализ выбросов вредных веществ в атмосферу на 2005, 2010, 2013 годы. В статье представлены результаты анализа влияния тепловых электростанций на экологическое состояние окружающей среды и их воздействия на здоровье населения, особо выделен результат воздействия на окружающую среду от золовых и шлаковых отвалов ТЭС, анализ которых позволил выявить степень оказываемого окружающей среде ущерба, определяемого составом золы, типом консервации, физико-географическими и климатическими характеристиками местности. Кроме негативного влияния ТЭС на окружающую среду, рассмотрен значительный вред, причиняемый сбросом сточных вод ТЭС в водоемы, источниками которого являются нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов и иное. Автором выполнен мониторинг выброса загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы, а также предложены пути решения данной проблемы с целью улучшения экологического состояния окружающей среды и водоемов.

Гн (государственные нормы), пдк (предельно допустимая концентрация), пду (предельно допустимые уровни), санпин (санитарные нормы и правила), окружающая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14057938

IDR: 14057938 | УДК: 5/57/574/574.2/574.3 | DOI: 10.12737/11886

Текст научной статьи Исследование негативного воздействия на состояние окружающей среды в Российской Федерации

В современном обществе при интенсивном развитии наукоемких технологий возникает проблема о соблюдении экологических норм как для человека, так и для окружающей среды в целом. Нормы выброса вредных веществ в атмосферу (ГН, ПДК,

ПДУ) регламентированы в нормативно-правовом документе САНПиН. Процесс урбанизации не позволяет окружающей среде быть экологически чистой, и причина тому – города с очень высокой плотностью населения, особенно города, где численность населения составляет более миллиона, например, Москва и Санкт-Петербург. Основными источниками воздействия, влияющими на окружающую среду, являются технологические и вентиляционные выбросы. Выбросы вредных веществ в атмосферу могут быть как непрерывного воздействия, так и периодические и залповые. По месту расположения к вредным факторам воздействия на окружающую среду относят высокие (трубы), низкие, наземные. По геометрической форме объекты, с которых происходит выброс вредных веществ, различаются на точечные и линейные. Дальность распространения выброса вредных веществ бывает таковой, что из космоса можно наблюдать многокилометровые желтые шлейфы – результат деятельности предприятий по производству аммиака. В городах концентрация оксида углерода всегда выше, чем в сельских населенных пунктах, этому способствует, как было уже отмечено, высокая плотность населения, а также интенсивная застройка городов, развитие инфраструктуры.

Преобладающее загрязняющее химическое соединение от автомобильного транспорта – это оксид углерода, но, кроме данного вещества, в атмосферный воздух выделяются и другие вредные химические соединения, такие как оксид азота, углеводороды и, конечно же, метан. К наиболее опасным факторам, транспортным загрязнителям, влияющим на здоровье населения, относится бенз-α-пирен, обладающий канцерогенными свойствами, в результате которых происходят нарушения в ДНК человека, вследствие чего существует огромный риск развития онкологических заболеваний. Не менее опасным выбросом в атмосферный воздух является тетраэтилсвинец (мутаген), который ранее был одним из составляющих элементов бензина, он проникает в организм человека через верхние дыхательные пути и при больших концентрациях влечет за собой отравление, оказывая негативное воздействие на нервную систему и психику. С 15 ноября 2002 года в России использование этилированного бензина в автомобильном транспорте запрещено, разрешено его использование только в качестве топлива для авиации [1]. От автомобильного транспорта в атмосферный воздух попадают частицы свинца, оказывающие токсичное воздействие на организм человека. В особенности опасен свинец, попадающий в организм человека из загрязненной почвы. Лабораторные исследования экологов подтверждают, что при интенсивности движения транспорта более 3000 автомобилей в сутки, содержание свинца в почве повышается и может достигать 50–55 мг на 1 кг почвы при норме 10 мг/кг [2].

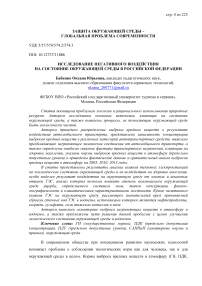

Также от автомобильного транспорта повышается концентрация пыли в атмосферном воздухе. Если сравнивать с чистым горным воздухом, то в небольших городах концентрация пыли больше в 30–35 раз, а в крупных городах – более чем в 50 раз. Около половины автомобильного парка составляет транспорт, работающий на дизельном топливе, при сгорании данного вида топлива выделяется сернистый газ, который, растворяясь в воде, образует серную кислоту, вызывающую коррозию металлов. Выбросы вредных веществ, в частности, таких как монооксид углерода (окись углерода) СО, оксид азота NO 2 , углеводороды CH, составляют наибольший процент концентрации вредных веществ в почве [3]. Веществами с меньшей концентрацией выброса вредных веществ являются сажа, оксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен [4]. Примерное соотношение между вредными веществами в атмосферном воздухе в результате воздействия автомобильного транспорта следующее: окись углерода составляет 64%, оксид азота – 21, 56%, углеводороды – 12,94%, на все остальные приходится 1,5%. Представим это распределение в виде диаграммы на рисунке 1.

Выброс вредных веществ в результате воздействия автомобильного транспорта

окись углерода оксид азота углеводороды

■ прочие: сажа, S O2, ф ормальдегд, бенз(а)пирен

Рисунок 1 – Распределение выброса вредных веществ в результате воздействия автомобильного транспорта

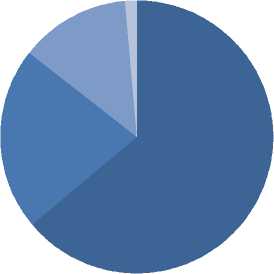

Концентрация выброса вредных веществ в атмосферу зависит от мощности двигателя, грузоподъемности автотранспортного средства и вида топлива. Выделим в автомобильном транспорте отдельные категории автомобилей: 1 категория – легковые,

2 – автофургоны, микроавтобусы до 3,5 т, 3 – грузовые от 3,5 до 12 т, 4 – грузовые свыше 12 т, 5 – автобусы свыше 3,5 т.

Представим зависимость концентрации выбросов вредных веществ у различных категорий автотранспортных средств в виде гистограммы на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение концентрации выбросов вредных веществ у различных категорий автотранспортных средств

Для улучшения экологической обстановки в Москве Правительство Москвы приняло решение о необходимости перевода 80 % общественного транспорта на электропитание к 2015 году и только оставшиеся 20 % продолжат работать на дизельном топливе1. Вместимость таких автобусов, работающих от электропитания, составит порядка двадцати человек. Таким образом, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Мосприрода) проводит соответствующие мониторинги по охране окружающей среды, разрабатывает и внедряет различные программы по улучшению экологического состояния столицы.

Многомиллионные города требуют огромных энергетических затрат. С учётом того, что площадь Москвы составляет 2511 км2 [5], площадь Московской области – 44379 км2 [6], а численность населения на 2015 год Москвы – 12 184 015 человек,

Московской области – 7 236 604 человека, соответственно, плотность населения в Москве – 4 823 чел/км2, в Московской области – 163, 06 чел/км2. В этих регионах, по данным Мосэнерго [7], сегодня функционируют 15 электрических станций, 2 – ГЭС и 13 – ТЭЦ. Теплоэлектростанции работают в основном на минеральном топливе, а при его сгорании выбрасывается в атмосферу огромное количество сернистого ангидрида. Кроме того, наблюдается высокая концентрация в атмосфере углекислого и сернистого газа [8], а также и других вредных веществ, такие как зола, сажа, пыль, что приводит к уменьшению прозрачности воздуха [9]. Тепловые электростанции, использующие в качестве топлива продукты переработки нефти, выделяют в окружающую среду сернистый газ (SO 2 ), который является одним из наиболее опасных химических соединений для здоровья человека [10]. В районах, где расположены крупные тепловые электростанции, концентрация токсичных веществ в выбросах превышает норму в 4–7 раз [11]. Наиболее значительный урон окружающей среде оказывают золовые и шлаковые отвалы ТЭС [12]. Степень причиненного ущерба окружающей среде определяется составом золы, типом консервации, физико-географическими и климатическими характеристиками местности, поскольку в результате воздействия вредными соединениями и тяжелыми металлами загрязняется прилегающая территория, включая поверхностные и грунтовые воды [13]. При изменении погодных условий, усилении ветра, зола из золоотвалов поднимается в воздух, образуя пыльные бури, ухудшая тем самым санитарную обстановку прилегающих районов. Не менее значительный вред оказывает сброс сточных вод ТЭС в водоемы. К источникам выброса вредных веществ в сточные воды относят нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов [14]. В России они составляют около 5–7 % от всех сбросов [15]. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы (по данным Росстата за 2014 г.) [16]

|

Загрязняющие вещества |

2005 г. |

2010 г. |

2013 г. |

|

Объем сброса сточных вод, млрд м3 |

50,9 |

49,2 |

42,9 |

|

Сульфаты, млн. т |

2,2 |

1,9 |

1,8 |

|

Хлориды, млн. т |

6,7 |

5,7 |

5,7 |

|

Общего азота, тыс. т |

34,5 |

36,5 |

35,9 |

|

Нитраты (нитрат-анион (NО 3 )), тыс. т |

374,7 |

366,4 |

437,9 |

|

Жиры и масла (природного происхождения), тыс. т |

8,1 |

4,1 |

2,8 |

|

Фенол, т |

42,9 |

28,0 |

20,2 |

|

Свинец, т |

14,8 |

9,0 |

8,7 |

|

Ртуть, т |

0,1 |

0,02 |

0,01 |

Сравнивая показатели 2005 и 2013 гг., можно увидеть, что объем сброса сточных вод уменьшился на 8 млрд. м3, сброс сульфатов – на 0,4 млн. т., хлоридов – на 1 млн. т, жиров и масел (природного происхождения) – на 5,3 тыс. т, фенола – на 22,7 т, свинца – на 6,1 т, ртути – на 0,09 т, однако сброс общего азота увеличился на 1,4 тыс. т, а сброс нитратов (нитрата-аниона) – на 63, 2 тыс. т. Таким образом, можно сделать вывод о том, что с применением новых инновационных технологий по очистке, обезвреживанию и утилизации отходов на предприятиях и производствах выброс вредных, загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами значительно уменьшился [17]. В то же время возникает необходимость уделить должное внимание поиску новых совершенных методов по очистке сточных вод от нитратов и общего азота.

Рассмотрим объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы по основным видам экономической деятельности (табл. 2).

Таблица 2 – Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы по основным видам экономической деятельности (по данным Росстата за 2014 г.) [16]

|

Сброс сточных вод по видам экономической деятельности, млрд м3 |

2005 г. |

2011 г. |

2013 г. |

|

Объем сточных вод (всего) |

50, 9 |

48, 1 |

42, 9 |

|

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство |

4, 7 |

3, 8 |

2, 9 |

|

Добыча полезных ископаемых |

1, 9 |

1, 3 |

1, 3 |

|

Обрабатывающие производства |

4, 8 |

4, 2 |

3, 7 |

|

Химическое производство |

1, 0 |

0, 8 |

0, 7 |

|

Металлургическое производство |

0, 9 |

0, 9 |

0, 9 |

|

Производство транспортных средств и оборудования |

0, 3 |

0, 3 |

0, 2 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

34, 9 |

35, 3 |

31, 5 |

|

Транспорт и связь |

0, 3 |

0, 2 |

0, 2 |

|

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

2, 0 |

2, 0 |

2, 0 |

Основную долю объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды, что составляет 68,57 %, сельское хозяйство – 9,23 %, обрабатывающие производства – 9,43 %.

Результатом сброса сточных вод в поверхностные водоемы являются ухудшающие показатели оценки состояния зоо- и фитопланктона, зообентоса, перифитона [18]. Таким образом, необходимо совершенствовать технологические методы, такие как гидромеханический, физико-химический, химический, биохимические, термические [19], а также разрабатывать технические средства с целью уменьшения сброса сточных вод в поверхностные воды [20]. Оценка степени очистки сточных вод по процессам распределяется следующим образом: гидромеханические методы – 50–70 %, физикохимические – 90–95% , химические – 80–90%, биохимические – 85–95%. Тепловые электростанции, стационарные источники, заводы, предприятия с вредными факторами воздействия на окружающую среду загрязняют не только водоемы сточными водами, но и атмосферу выбросами вредных веществ. Рассмотрим динамику количества вредных веществ, выброшенных в атмосферу посредством стационарных источников, и их обнаружения и утилизирования (табл. 3).

Таблица 3 – Количество вредных веществ, загрязняющих атмосферу посредством стационарных источников (по данным Росстата) [16]

|

Количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, млн. т |

Обнаружены и утилизированы вредные вещества в атмосфере |

||||||||||

|

1990 |

2005 |

2011 |

2013 |

млн. т |

процентное соотношение обезвреженных вредных веществ от общего количества загрязняющих веществ |

||||||

|

1990 |

2005 |

2011 |

2013 |

1990 |

2005 |

2011 |

2013 |

||||

|

34,1 |

20,4 |

19,2 |

18,4 |

116,9 |

58,8 |

59,2 |

54,4 |

77,4 |

74,2 |

75,5 |

74,7 |

По данным, представленным в таблице, видно, что выбросы в атмосферу загрязняющих веществ с каждым годом уменьшаются, а если сравнивать 2013 г. по отношению к 1990 г., то наблюдаем, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 15,7 млн. т, что составило 46,04 %.

Количество в атмосфере обнаруженных и утилизированных загрязняющих веществ тоже с каждым годом уменьшается. Процент обезвреженных веществ колеблется в пределах от 74,2 до 77,4 %.

Наиболее распространенными выбросами загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, являются газообразные, жидкие и твердые вещества. Показатели выбросов представим в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Показатели выбросов загрязняющих атмосферу веществ (от стационарных источников в тыс. т.) (по данным Росстата) [16]

|

Твердые вещества |

Газообразные и жидкие вещества |

|||||||

|

диоксид серы |

оксиды азота |

|||||||

|

2005 г |

2011 г |

2013 г |

2005 г |

2011 г |

2013 г |

2005 г |

2011 г |

2013 г |

|

2802,0 |

2283,1 |

2008,5 |

4675,0 |

4342,7 |

4173,3 |

1666,8 |

1880,0 |

1874,2 |

|

Газообразные и жидкие вещества |

||||||||

|

оксиды углерода |

углеводороды |

летучие органические соединения |

||||||

|

2005 г |

2011 г |

2013 г |

2005 г |

2011 г |

2013 г |

2005 г |

2011 г |

2013 г |

|

6521,2 |

5753,5 |

5350,9 |

2868,1 |

3105,8 |

3424,8 |

1650,6 |

1622,8 |

1455,8 |

Анализируя данные, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что на

2013 г. по сравнению с 2005 г., показатели выбросов изменились следующим образом:

-

– твердые вещества уменьшились на 793,5 тыс. т, уменьшение составило 28,32%;

-

– диоксид серы уменьшился на 501,7 тыс. т, те. на 10,7%;

-

– оксид углерода уменьшился на 1170,6 тыс. т, т.е. на 17,95%;

-

– летучие органические соединения уменьшились на 194,8 тыс. т, т.е. на 11,8%;

-

– оксида азота увеличилось на 207,4 тыс. т, т.е. на 11,1%;

-

– углеводороды увеличились на 556,7 тыс. т, т.е. на 19,4%.

Загрязнение атмосферы происходит за счет следующих видов экономической деятельности: добычи полезных ископаемых, особенно топливно-энергетических, и обрабатывающих производств. Наибольшее загрязнение атмосфера получает от металлургического производства и производства готовых металлических изделий, а также от производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Значительная часть выброса вредных веществ в атмосферу происходит от транспорта, особенно в крупных городах.

Выделим города в Российской Федерации с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, т.е. города, где наибольший выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников. К ним относятся Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Красноярск, Братск.

Государство в свою очередь принимает соответствующие меры, выделяя инвестиции в основной капитал, которые направляются на совершенствование и развитие новых программ в области охраны окружающей среды, а также рациональное использование природных ресурсов. В 2013 г. инвестиции составили 124050,0 млн. руб. [16].

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в Российской Федерации некоторые проблемы в области экологии существуют в связи с интенсивным развитием современной техники, технологий и потребностей общества в целом, однако при этом государство принимает соответствующие меры по их решению.

Список литературы Исследование негативного воздействия на состояние окружающей среды в Российской Федерации

- Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта в городе Москве: информационно-аналитические материалы аппарата Московской городской думы. -Серия: Экология. -М., 2006.

- Пинский, Д.Л. Физико-химические аспекты мониторинга тяжелых металлов в почвах.//Региональный экологический мониторинг. -М.: Наука, 1983. -С. 114-119.

- Фокин, А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле. -М.: Наука, 1986. -С. 32-56.

- Голицын, А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. -М.: ОНИКС, 2007. -336 с.

- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва (дата обращения: 07.06.2015).

- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Московская область (дата обращения: 07.06.2015).

- URL: http://www.mosenergo.ru/catalog/223.aspx (дата обращения: 07. 06.2015).

- Тарасов, В.В., Тихонов, И.О., Кручинина, Н.Е. Мониторинг атмосферного воздуха: учеб. пособие. -М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2000.

- Мухина, Е.А. Физико-химические методы анализа. -М.: Химия, 1995.

- Моисеев, Н.Н. Человек и ноосфера. -М.: Молодая гвардия, 1990.

- Зайцев, В.А. Промышленная экология. -М.: МХТИ, 2000.

- Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. -Л.: Знание, 1991.

- Методические указания по организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета. РД. 52.24.309-92. -СПб., 1992.

- Оценка и регулирование качества окружающей среды: учеб. пособие для инженера-эколога. -М.: изд. дом «Прибой», 1996.

- Голицын, А.Н. Экологическая экспертиза. -М.: СПО, 2005.

- Промышленность России. 2014: стат. сб./Росстат. -М., 2014. -326 с.

- URL: http://www.mediana-eco.ru/innovations/pav/(дата обращения: 07.06.2015).

- Бэккер, А.А., Агаев, Т.В. Охрана и контроль загрязнения природной среды. -Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

- Родионов, А.И., Клушин, В.Н., Торочешников, Н.С. Техника защиты окружающей среды. -М.: Химия, 1989.

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения. -М.: Госкомприрода, 1991.