Исследование основных характеристик гибридной сети беспроводной передачи информации

Автор: Назаров Сергей Николаевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 3 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются подходы к анализу основных характеристик гибридной беспроводной сети передачи информации

Мобильные платформы, телекоммуникационные технологии, адаптивный алгоритм управления, функции коллективного доступа

Короткий адрес: https://sciup.org/140191423

IDR: 140191423 | УДК: 517.3

Текст обзорной статьи Исследование основных характеристик гибридной сети беспроводной передачи информации

В современных сетях беспроводной связи используются многофункциональные устройства с несколькими встроенными приемопередатчиками. Они дают возможность абоненту перемещаться на различные расстояния и направления. Поэтому возникает необходимость поддержки мобильными платформами (МП) процесса обмена информацией в разных частотных диапазонах и стандартах [1-3; 6-7]; решения проблем, связанных с автоматическим выбором сети [3-5], реализацией технологии интеллектуального роуминга, позволяющей организовать «прозрачное» переключение мобильного пользователя БСПИ как в гомогенных (между разными точками подключения одной сети), так и в гетерогенных (переключения между разными сетям) средах передачи информации [4-5].

Вне зависимости от вида используемой среды передачи информации МП, во-первых, должны автоматически определять структуру беспроводной среды, в которой находится пользователь, и выбирать точку доступа с наилучшим качеством связи; во-вторых, предоставлять пользователю доступ к ресурсам, обеспечивающих гарантированное качество обслуживания; в-третьих, организовывать переключение пользователя между разными точками доступа одной сети или между различными сетями, обеспечивая ему мобильный режим обмена информацией.

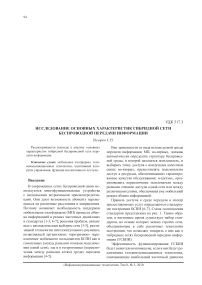

Правила доступа к среде передачи и спектр предоставляемых услуг определяются стандартами построения БСПИ [6-7]. Схема соотношения стандартов представлена на рис. 1. Таким образом, в настоящее время существует набор стандартов, на основе которых можно строить сети, объединяющие в себе различные технологии построения, что позволяет говорить о них как о гибридных сетях беспроводной передачи информации (ГСБПИ).

Эффективность функционирования ГСБПИ будет значительно повышена, если в них будут реализованы телекоммуникационные технологии, охватывающие наибольший частотный диапазон радиосвязи. Это позволит осуществлять дифференцированное обслуживание разнородных потоков данных. Так, в диапазоне 0,3…30 МГц возможно осуществлять передачу низкоскоростного трафика на расстояния более 2000 км без переприемов, что позволит значительно снизить стоимость услуг операторов связи [8-10]. Кроме того, пропускная способность ГСБПИ может быть повышена за счет применения адаптивного алгоритма управления такой сетью.

IEEE 802.16* W re pssMAN

EEE802.11 W re essLAN

ETSI HiperLAN*

E

Рис. 1. Схема соотношения стандартов пико-, микро-, макро- и гиперсетей по пространственно-территориальному признаку

Постановка задачи

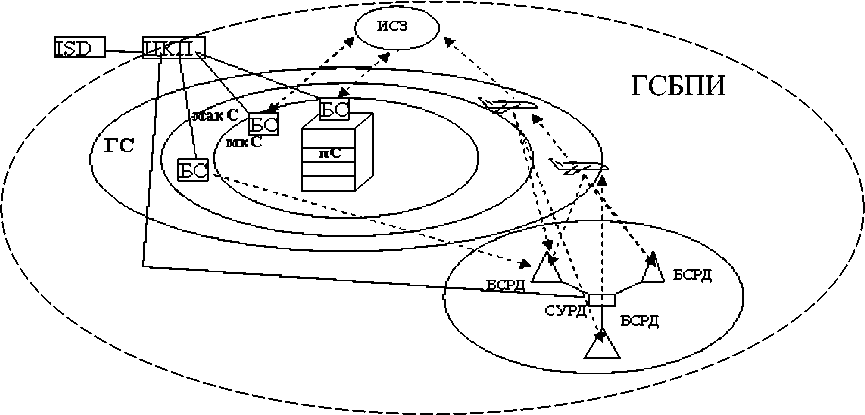

Построения современных сетей беспроводной связи возможно на основе принципа конвергенции стандартов, обеспечивая совместимость по целям управления. Общий подход к построению такой сети иллюстрирует рис. 2. Мобильные пользователи ГСБПИ смогут воспользоваться услугами подсетей, построенных по технологиям пико- (пС), микро- (мкС), макро- (макС) и гиперсот (ГС) за счет использования ресурсов ретрансляционных узлов (базовых станций (БС) и центров коммутации пакетов (ЦКП). При этом появляется возможность соединения пользователей своей подсети через ретрансляторы смежных подсетей, построенных на основе других технологий. Обмен информацией между абонентами мак, разнесенных на значительное расстояние, обеспечивается за счет использования ресурсов ГС, образованных на основе сетей спутниковой связи и радиосвязи де-каметрового диапазона [11-12].

Таким образом, гибридная сеть беспроводной передачи информации представляет собой сложную совокупность взаимопересекающихся технологий, подсетей и стандартов, реализующую в себе алгоритмы централизованного и распределенного управления.

Подчинение такой сети единой цели – удовлетворение потребностей пользователей в предоставлении им телекоммуникационных услуг с требуемым качеством и стоимостью – является сложной многокритериальной задачей, требующей осуществления анализа принципов функционирования локальных, региональных и глобальных беспроводных сетей передачи информации, построенных на основе стандартов 802.11,16, декаметровой радиосвязи; анализа методов исследования, выработки критериев и осуществления оценки эффективности их функционирования. Настоящая статья посвящена решению данной проблемы.

Рис. 2. Общий принцип построения гибридной сети беспроводной передачи информации

Анализ функционирования беспроводной сети передачи информации с распределенным управлением

Для обеспечения эффективной работы беспроводных сетей разработаны международные стандарты, протоколы и рекомендации, которые специфицируют физический уровень и уровень управления доступом (МАС): IEEE 802.15, 11, 16, сотовой и декаметровой радиосвязи. На МАС-уровне для протоколов данного семейства определены такие функции коллективного доступа к среде передачи данных, как функция распределенной координации (DCF – distributed coordination function), функция централизованной координации (PCF – point coordination function) [13].

Функция DCF для сетей стандарта IEEE 802.11 является основной. Ее применение обеспечивает равноправный доступ к среде передачи данных. Эта функция основана на методе коллективного доступа с обнаружением несущей и механизме избегания коллизий (CSMA/CA – carrier sense multiple access /collision avoidance). Способ передачи в режиме DCF зависит от длины пакета данных. Пакеты, длина которых не превышает некоторого заданного значения Р , передаются с помощью механизма базового доступа.

Для пакетов, длина которых превышает предел Р , используется механизм Request-To-Send/ Clear-To-send (RTS/CTS). В этом случае применяются дополнительные пакеты управления: RTS – пакет-запрос на передачу и CTS – пакет-разрешение на передачу.

В общем случае при реализации любого из рассмотренных механизмов станция начинает передачу при условии: истекло время b ; канал передачи был свободен в течение интервала задержки (DIFS или EIFS); в очереди на передачу имеется пакет.

Граничное значение длины пакета данных Р выбирается в результате разумного компромисса между дополнительными временными задержками при реализации механизма RTS/CTS и выигрышем в длительности коллизии.

Основным показателем эффективности функционирования сети стандарта IEEE 802.11 является пропускная способность. Упрощенная модель оценки пропускной способности беспроводной сети с DFC и использованием ШПС рассмотрена в работах [2-3]. Согласно подходам, рассмотренным в этих работах, время функционирования сети разбивается на неоднородные виртуальные слоты. В начале любого слота каждая станция уменьшает на единицу свой счетчик отложенного времени и может начать передачу при его обнулении. Виртуальные слоты могут быть: «пустыми» – передача не осуществляется ни одной из станций; «успешными» – передача осуществляется одной и только одной станцией; «коллизионными» – передача осуществляется более чем одной станцией одновременно. Вероятность передачи данной станцией в данном слоте не зависит ни от предыдущего состояния, ни от состояния и поведения других станций и равна τ для всех станций. Тогда Ре – вероятность того, что произвольно выбранный слот будет «пустым», Рs – «успешным», Рc – «коллизионным», определяется выражениями:

Ре = (1 _Ty\Ps= Nr(l -Ty-\PC=\-Pe- Ps, (1) где N – число станций в сети. Тогда S – пропускную способность БСПИ – определим как

Pea^PsTs +PcTe где σ, Ts, Tc – средняя длительность пустого, успешного и коллизионного слотов, значения которых определяются выражениями (3)-(4); U – среднее число бит информации, успешно переданных в течение успешного слота.

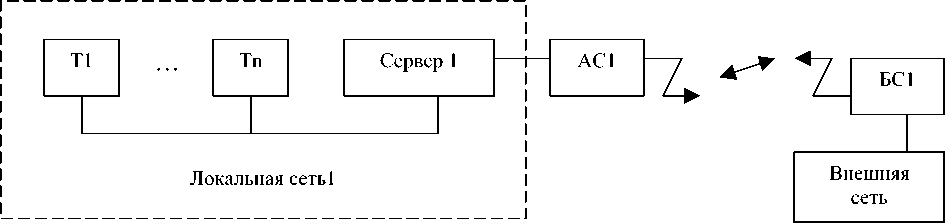

В обычных условиях функционирования абонентские станции (АС) БСПИ не имеют радиовидимости друг с другом и взаимодействуют через ретрансляционную базовую станцию (БС). Совокупность АС, к которым подключаются проводные локальные компьютерные сети, и БС, на которую сфокусированы антенны АС, представляется радиосотой и является основной структурной единицей БСПИ [13]. Структура типовой радиосоты представлена на рис. 3 [12-13].

Из внешней сети через БС поступает пуассоновский поток запросов к локальным серверам с интенсивностью λ 0, число внешних запросов в сети не превышает N 0. После прохождения радиосоты запрос обслуживается на сервере сети r или внешнем. Направление прохождения запросов определяется маршрутной матрицей Ihirll s.r = 0...., SI- По завершении обслуживания запроса сервером пакеты ответа поступают в очередь на передачу к АС через случайные интервалы t r. Время генерации запросов и обслуживание в серверах распределены экспоненциально, а число пакетов в ответе сервера r на запрос из станции S1 имеет геометрическое распределение со средним значением Frs . Размер пакетов ответа LM фиксирован и равен максимальной длине

Рис. 3. Структура радиосоты с подключенной локальной сетью

Рис. 4. Модель радиосоты

пакета Ethernet. Размер пакета-запроса распределен на интервале [0; L M ].

В [13] приводятся результаты исследования радиосоты. Функционирование радиосоты осуществлялось на основе протокола RadioEthernet. Модель радиосоты показана на рис. 4.

В этой модели передаются заявки S + 1 укрупненных классов; функционируют узлы, которые моделируют работу терминалов, серверов и АС. В модели определены вероятности переходов между узлами, полное описание которых приведено в [13-14].

Рис. 5. Результаты моделирования БСПИ

с децентрализованным управлением

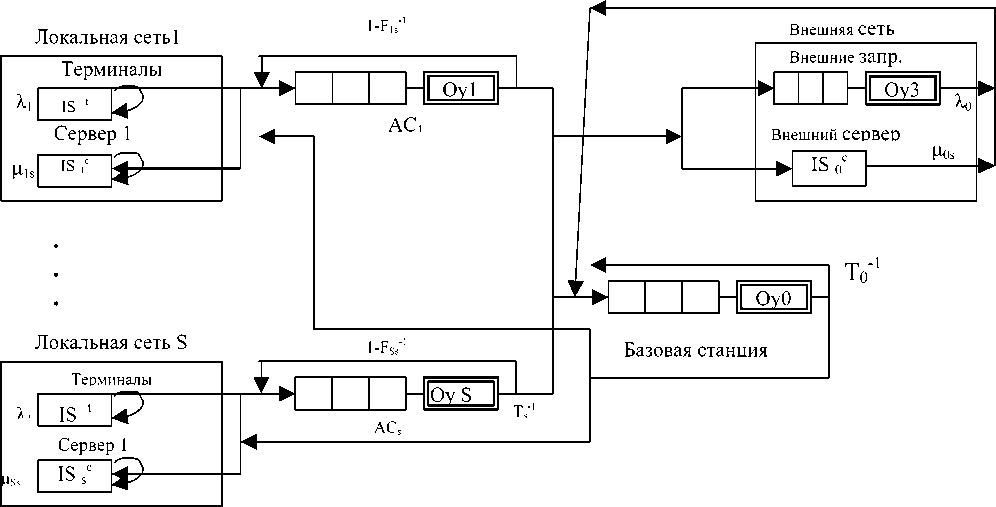

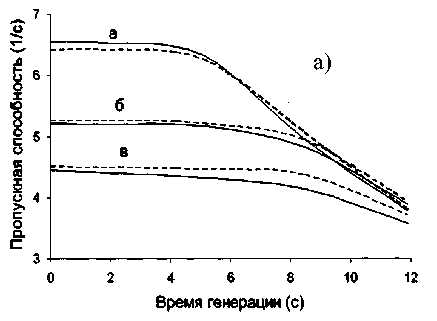

Аналитическое моделирование осуществлялось на основе методов теории очередей для смешанных сетей массового обслуживания с несколькими классами, положения данной теории рассмотрены в работах [1; 4-5]. Результаты моделирования представлены в виде графиков на рис. 5.

На рис. 5а показаны зависимости суммарной пропускной способности радиосоты от среднего времени генерации запроса. Эти зависимости получены для числа внутрисетевых терминалов N = 50, N 0 = 100 – число внешних запросов.

Из данного графика видно, что пропускная способность радиосоты будет снижаться с увеличением времени генерации запроса.Из рассмотренных режимов работы сети с распределенным управлением видно,что увеличение времени генерации запросов АС будет происходить при снижении скорости передачи в радиоканале.

На рис. 5б показаны зависимости суммарной пропускной способности радиосоты от значения вероятности ошибки. Кроме воздействия помех учитывалась вероятность доступа к каналу (при 0,1 и 0,9), исследовалось влияние на пропускную способность сети передачи фрагментированных пакетов (графики «ф») и нефрагментированных (графики «н/ф»). Как видно из графика, с увеличение интенсивности ошибок пропускная способность радиосоты снижается. Это снижение согласно [5; 10-1 3] определяется, прежде всего, снижением скорости передачи в канале из-за перехода системы к более надежным методам модуляции сигнала.

Анализ функционирования беспроводных сетей передачи информации с централизованным управлением

Для БСПИ-стандартов семейства 802.16 механизм PCF является базовым. В случае использования механизма PCF один из узлов сети (точка доступа) является центральным и называется центром координации PC (Point Coordinator). На центр координации возлагается задача управления коллективным доступом к среде передачи данных на основе определенного алгоритма опроса.

В основе PCF лежит механизм централизованного опроса (поллинг). При разработке алгоритмов адаптивного динамического поллинга необходимо решить следующие задачи:

-

- выбор метода, согласно которому БС будет осуществлять циклический опрос оконечных станций;

-

- выбор политики работы БС с очередями (на прием и на передачу) оконечных станций;

-

- разработка методов минимизации накладных расходов;

-

- разработка методов расчета оптимальных параметров системы.

Выбор методов циклического опроса и дисциплин работы с очередями зависит от конкретного способа применения широкополосной беспроводной региональной сети:

-

- в качестве «последней мили» поставщика Internet-услуг;

-

- в качестве опорной транспортной сети для передачи информации от объектов, находящихся «за» оконечными станциями, во внешнюю сеть.

В первой ситуации преобладает трафик «сверху-вниз», то есть от БС к оконечным станциям. Во второй ситуации преобладает трафик «снизу-вверх» [10-12].

В случае преобладания трафика «сверху-вниз» БС заранее известны параметры очередей кадров на передачу к оконечным станциям, поэтому БС может выбрать политику работы с очередью оконечной станции заранее, до опроса оконечной станции. Во втором случае, когда преобладает трафик «снизу-вверх», БС ничего не знает об очередях на отправку оконечных станций,поэтому ей необходимо сначала опросить оконечную станцию и только после этого принимать решение о политике работы с очередью.

Когда радиосота работает в режиме «последней мили», можно пренебречь потоком данных от оконечной станции к БС и рассматривать только нисходящий поток от БС к оконечной. В этом случае БС посылает кадры оконечной станции из соответствующей очереди. Затем ожидает подтверждения от оконечной станции об успешно доставленных данных (подтверждение данных ожидается в течение тайм-аута PIFS) и начинает посылать кадры следующей очереди. Время переключения между очередями является случайной величиной, так как невозможно заранее предсказать, успешно ли были доставлены данные или нет. Если очередь кадров является короткой, то накладные расходы по передаче данных будут велики. Для снижения этих расходов предлагается обслуживать очередь только в том случае, если ее длина превышает некоторую заданную величину – порог.

Для максимизации пропускной способности системы очереди каждой оконечной станции должны обслуживаться до их полного исчерпания, однако, если одна или несколько очередей будут слишком длинными, то среднее время пребывания кадра в очереди будет большим, что недопустимо для некоторых сетевых приложений. Поэтому наиболее важными параметрами системы являются средняя длина очереди и среднее время пребывания кадра в очереди.

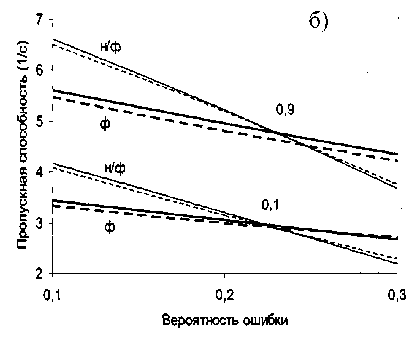

Рис. 6. Зависимость среднего времени ожидания от величины порога

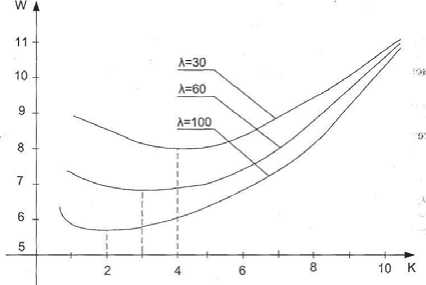

На рис. 6 представлены зависимости среднего времени ожидания кадров в системе M [ W ( A )] от порога кi = к ( i = 1... 4), предполагаемого одинаковым для всех очередей.

На графике видно, чем меньше нагружены очереди, тем раньше при более высоком значении к среднее время пребывания достигает минимума. Если в системе присутствуют слабо нагруженные очереди, то целесообразно увеличивать порог для этих очередей.

Анализ функционирования сетей радиосвязи декаметрового диапазона

Реализация технологии радиосвязи декамет-рового диапазона в современных беспроводных сетях связи позволит операторам снизить затраты по передаче низкоскоростного трафика [6-9; 16]. Однако ограничения в скорости и надежности передачи информации требуют применения различных способов повышения эффективности ДКМ-радиосвязи, одним из которых является реализация пространственного ресурса сети ДКМ-радиосвязи [6; 15].

Особенность использования сети вынесенных за зону связи взаимосвязанных станций радиодоступа (СРД), большая протяженность ра- диотрассы и низкая скорость распространения сигнала в ней [6-7; 16] определяют применение на подуровне МАС протоколов случайного многостанционного доступа (СМД). При использовании алгоритмов СМД с немедленной передачей пакетов общий трафик сети определяется выражением [16]

G=NV(\-zV4^Tk, (3)

где N – число корреспондентов в сети, Z = У ’

N n – число корреспондентов, находящихся в режиме разрешения конфликта; λ и r – интенсивности поступления от одного корреспондента новых пакетов и повторных попыток их передачи; Тк – длительность кадра.

Для обеспечения работы сети с требуемой достоверностью необходимо учитывать, что на помехоустойчивость СРС ДКМ оказывают влияние отношения энергетических параметров сигналов, случайных помех, преднамеренных помех; характеристики внутренних помех, возникающих при конфликте кадров разных корреспондентов в одном радиоканале. Поэтому средняя вероятность ошибки при поэлементном приеме кадра [16] определяется выражением

где ?c – вероятность возникновения конфликта кратности с, определяемая как p _ (2G)‘ ^-y (2 G)'(5) c C! z!

где pUc) – вероятность возникновения ошибки при приеме символа кадра при конфликте кратности с, определяемая формулой с "У^ + УЬ^ + А p "> = X V , (6)

-

4 +У ^0,-+ ^0, +2

p J где hl=^^, P – энергия элемента сигнала;

У – спектральная мощность помехи; Т – длительность элемента сигнала; I0 – группа кадров, конфликтующих с поступившим в канал кадром, у которых символы не совпадают с символами кадра; I ! – группа кадров, конфликтующих с поступившим в канал кадром, у которых символы совпадают с символами кадра; Id – группа кадров, конфликтующих с поступившим в канал кадром, у которых происходит смена значений символов. Передача кадра от АС к СРД произойдет с вероятностью Q. = РЛ , где Ps – вероятность конфликта кратность s, Pk – вероятность правильного приема кадра при конфликте кратности s [16-17], определяемая выражением

M ] 2 [ xmvTi

^ =№-1 (P^^-!)1 У (7)

где М – число блоков в кадре, n – длина блока кадра, m – кратность обнаруживаемых ошибок в блоке на приеме, R – коэффициент экспоненциальной корреляции релеевских замираний между элементами сигнала.

Функция распределения времени доставки кадра от АС до СРД СРС ДКМ определяется P ( N t = k ) – вероятностью доставки кадра за k попыток и P ( T дост. ≤ Т реб./ N t = k ) – вероятностью своевременной доставки кадра при совершенных к – попыток передачи кадра.

При осуществлении доступа от АС к сети СРД формируется канал радиодоступа (КРД), состоящий из b радиолиний. Для СРС ДКМ Д, функционирующей в интересах ГСБПИ, можно пренебречь этапом установления соединения, так как каналы, соединяющие точки доступа, будут находиться в постоянной готовности. Если рассматриваемая сеть будет функционировать в интересах силовых ведомств, то из-за требования обеспечения режима безопасности связи соединение точек доступа будет осуществляться по мере необходимости, то есть потребуется предусматривать этап установления соединения.

Заключение

Каждый из протоколов семейства IEEE 802.11 поддерживает свой «набор скоростей». Каждая из этих «скоростей» – не что иное, как тип модуляции, с помощью которого модулируется несущий радиосигнал (или его часть в системах с несколькими несущими). Более «быстрые» модуляции менее помехоустойчивы и наоборот. Поэтому устройства на базе семейства протоколов IEEE 802.11 при ослаблении принимаемого сигнала, а также в случае большого количества потерь в передаваемых кадрах переходят на более помехоустойчивые модуляции, то есть на более низкие скорости. Это приведет к снижению пропускной способность сети (см. графики на рис. 5).

Использование распределенных функций координации в широкополосных беспроводных региональных сетях нецелесообразно. Даже несмотря на то, что оборудование, поддерживающее централизованное управление, сложнее в разработке и производстве, а значит, и дороже, оно гораздо эффективнее использует два самых ценных ресурса широкополосной беспроводной региональной сети: частотный ресурс и ресурс пропускной способности. Централизованное управление в региональных сетях позволит полностью избавиться от проблемы «скрытых станций», а также позволит четко планировать порядок доступа станций к среде передачи данных, гибко управлять всей работой радиосоты и менять ее параметры в зависимости от конкретной обстановки, настраивая только базовую станцию и не затрагивая оконечных.

Если в сети принимается решение о передаче низкоскоростного трафика по СРС ДКМД, то будет осуществляться переход к использованию протоколов случайного многостанционного доступа, то есть к режиму DCF.

Таким образом, одним из основных направлений повышения эффективности функционирования гибридной сети беспроводной связи является разработка алгоритма управления сетью при осуществлении передачи информации, в основе которого лежит функциональная зависимость способа управления от требуемого качества передачи информации, удаления АС от БС и др. факторов.

Список литературы Исследование основных характеристик гибридной сети беспроводной передачи информации

- Попов В.И. Основы сотовой связи стандарта GSM. М.: Эко -Трендз, 2005. -296 с.

- Ипатов В.П., Орлов В.К., Самойлов И.М., Смирнов В.Н. Системы мобильной связи. М.: Горячая линия-Телеком, 2003. -272 с.

- Комашинский В.И., Максимов А.В. Системы подвижной связи с пакетной передачей информации. Основы моделирования. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. -176 с.

- Ратынский М.В. Основы сотовой связи. М.: Радио и связь, 1998. -248 с.

- Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи. М.: Техносфера, 2006. -288 с.

- Назаров С.Н. Применение динамического программирования при распределении пространственного ресурса радиосвязи декаметрового диапазона//ИКТ. Т.5, № 2, 2007. -С. 70-74.

- Головин О.В., Простов С.П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи. М.: Горячая линия -Телеком, 2006. -598 с.

- Назаров С.Н. Применение элементов декаметровой радиосвязи в современных беспроводных сетях//Труды РНТО им. А.С. Попова. Сер. «Цифровая обработка сигналов и ее применение». Вып. XI-1, 2009. -С. 228-230.

- Назаров С.Н. Общий подход к построению современных гибридных сетей беспроводной связи//Труды РНТО им. А.С. Попова. Сер. «Научная сессия, посвященная Дню радио». Вып. LXIV, 2009 -С. 22-24.

- Вишневский О.В., Семенова О.В. Системы полинга: теория и применение в широкополосных беспроводных сетях. М.: Техносфера, 2007. -312 с.

- Вишневский О.В., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техносфера, 2005. -592 с.

- Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003. -512 с.

- Bianchi G. Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function//IEEE Journal on Selected Areas in Communications. V.18, 2000. -Р. 535-548.

- Melamed B. Times in Queueing Networks//Math. Oper. Res. V.7, N2, 1982. -Р. 337-352.

- Шаров А.Н., Степанец В.И., Комашинс-кий В.И. Сети радиосвязи с пакетной передачей информации. СПб.: Изд. ВАС, 1994. -216 с.