Исследование особенностей консолидации контактного регенерата у больных с открытыми переломами костей голени (ультразвуковое исследование)

Автор: Менщикова Татьяна Ивановна, Долганова Тамара Игоревна, Мартель Иван Иванович, Бажитов Александр Петрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведено ультразвуковое исследование контактных регенератов у 14 больных в возрасте от 27 до 53 лет с открытыми переломами костей голени. Репозиция костных фрагментов осуществлялась с помощью аппарата Илизарова. Использование метода УЗИ позволило выделить два основных типа консолидации открытых переломов костей голени. При нормальном течении в зоне регенерации визуализировались единичные сосуды. Повышенное число глыбчатых образований в области регенерата, наличие «огибающей» артерии свидетельствовали о неблагоприятном течении консолидации.

Контактный регенерат, консолидация, васкуляризация, ультразвуковое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142121365

IDR: 142121365

Текст научной статьи Исследование особенностей консолидации контактного регенерата у больных с открытыми переломами костей голени (ультразвуковое исследование)

Одной из основных причин неудовлетворительных исходов лечения пациентов с открытыми переломами костей конечностей является нарушение процесса консолидации и образование ложных суставов и дефектов костей [1, 2]. Поэтому своевременная диагностика нарушения остеогенеза является важной задачей в травматологии, так как позволяет внести необходимые коррективы в тактику лечебного процесса. Основным источником информации о состоянии костной системы до настоящего времени являлся метод рентгенографии. Сегодня в литературе появился ряд работ, посвященных исследованию структурного состояния дистракционного регенерата с помощью ультразвукового метода (УЗИ) [3-7]. Преимуществом метода УЗИ является возможность комплексной оценки мягких тканей, сосудов и структуры формирующегося костного регенерата. У больных с различными повреждениями костей конечностей метод ультразвуковой диагностики позволяет проводить мониторинг стояния костных отломков и структурного состояния окружающих мягких тканей в зоне перелома, судить о степени репарации, а в режиме допплерографии – прослеживать динамику образования сосудов, их целостность, оценивать состояние гемодинамики в области регенерации. Методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии показано, что при гиперемии, сопровождающей воспаление тканей, нарушается резистентность капилляров, при этом регистрируется низкий систолический пик и низкий индекс резистентности сосудов [4, 5].

Целью данного исследования явилась ультразвуковая оценка особенностей течения процесса консолидации у пострадавших с открытыми переломами костей голени в процессе лечения их методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 14 больных в возрасте от 27 до 53 лет с открытыми переломами костей голени (I и II типов по А.В. Каплану О.Н. Марковой). Лечение осуществлялось чрескостным остеосинтезом ап- паратом Илизарова по стандартной методике, разработанной в РНЦ «ВТО». Всем пациентам в сроки до 24 часов с момента травмы под спинальной анестезией была произведена хирургическая обра- ботка открытого перелома костей голени с репозицией переломов берцовых костей со стабильной фиксацией костных фрагментов аппаратом Илизарова из четырех кольцевых опор. В послеоперационном периоде проводили комплексную медикаментозную терапию, направленную на профилактику инфекционных осложнений, улучшение микроциркуляции и нормализацию гомеостаза, а также физио-функциональное и местное лечение. Аппарат снимали при наличии клинических и рентгенологических признаков консолидации отломков: у 10 пациентов в сроки 2-3 месяца фиксации, у остальных (n=4) – через 4-8 месяцев после травмы и остеосинтеза.

Для оценки структурного состояния регенерата большеберцовой кости использовали ультразвуковой аппарат VOLUSON-730PRO (Австрия), линейный и конвексный датчики с частотой 3,57,5 мГц. Контакт датчика с рабочей поверхностью обеспечивали с помощью специального соногеля. Сканирование контактного регенерата проводили после заживления раны, через 12-16 дней после операции, а затем один раз в месяц до полной консолидации отломков и в ближайшие сроки после снятия аппарата. Датчик устанавливали на уровне стыка фрагментов большеберцовой кости вдоль и поперек длинной оси сегмента. В работе использовали стандартный режим сканирования (2D), режим трехмерной реконструкции (3D), энергетическое допплеровское (ЭДС) и цветное допплеровское картирование (ЦДК). Путем автоматического построения гистограмм определяли показатель эхоплотности (ПЭХ) контактного регенерата и отдельных участков.

В зависимости от характера течения репаративных процессов в зоне перелома выделено две группы больных: 1 группа нормальное течение остеогенеза (с консолидацией отломков большеберцовой кости в сроки 2-3 месяца фиксации, n=10); 2 группа с нарушением процесса консолидации отломков (n=4).

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

У больных с открытым переломом костей голени структура регенерата зависела от тяжести травмы. При переломах с ограниченными повреждениями мягких и костной ткани в первый месяц лечения контактный регенерат визуализировался в виде диастаза, заполненного мелкими включениями различной эхоплотности. При переломе, осложненном дефектом костной ткани, визуализировался дефект большеберцовой кости. При сканировании в допплеровском режиме вдоль кортикальной пластинки визуализировались единичные мелкие сосуды с низкими значениями периферических индексов.

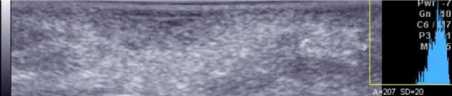

Примером физиологического формирования контактного регенерата (1 группа) по данным

УЗИ могут служить сонограммы больного Н., 37 лет (рис. 1). На рисунке 1, а показано, что диастаз между костными отломками (зона регенерата) равняется 7 мм, глубина проникновения ультразвука 4,5 см. Зона регенерата имеет неоднородную гетерогенную структуру, заполненную мелкими гиперэхогенными включениями различной эхоплотности.

Для оценки васкуляризации использовали режимы энергетического допплеровского сканирования (ЭДС) и трехмерной реконструкции. На рисунке 1, б показаны хорошо развитые сосудистые веточки вдоль формирующейся кортикальной пластинки.

б

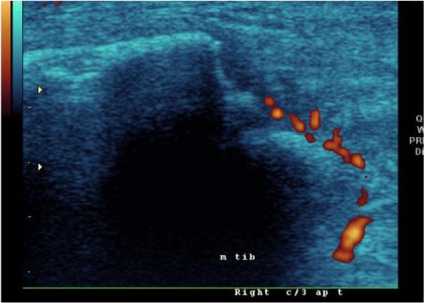

Рис. 1. Сонограммы регенерата большеберцовой кости больного Н., 37 лет (I группа). Диагноз: открытый перелом костей голени с нормальным течением остеогенеза; продольное сканирование: а режим 2D (представлена структура регенерата); б ЭД и 3D-реконструкция (показана васкуляризация зоны регенерата)

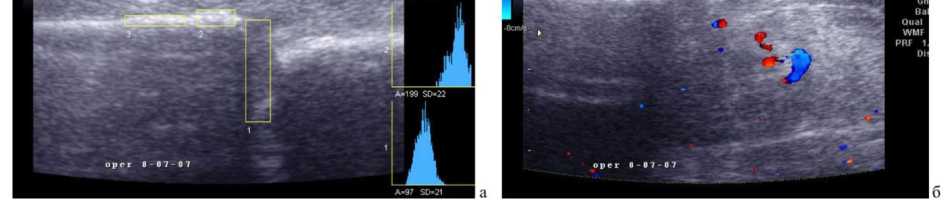

Другим примером, характерным для первой группы, являются сонограммы больного С., 26 лет, когда формирование контактного регенерата протекает нормально, но имеется смещение костных отломков (рис. 2, а, б). Диастаз между проксимальным и дистальным концами костных отломков равняется 0,8 см, а смещение по ширине 1,5 см, (ПЭХ в зоне между отломками равняется 99 усл. ед., ПЭХ проксимального участка 199-207 усл. ед. В зоне регенерации визуализируются единичные сосуды артериального и венозного типов.

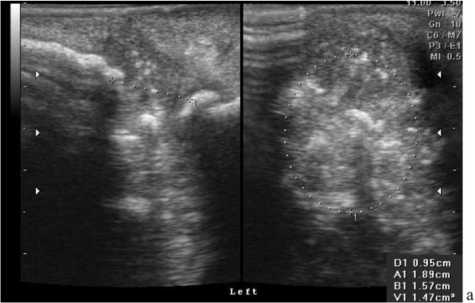

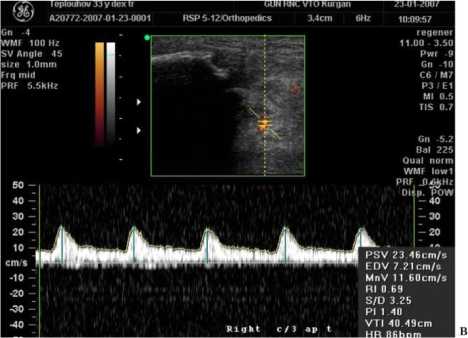

По данным УЗИ контактного регенерата у пациентов второй группы визуализировались выраженные деструктивные изменения: проксимальный и дистальный концы фрагментированы, в области диастаза множество глыбчатых структур различной формы, эхоплотности, без четкой направленности (рис. 3). При использовании энерге- тического допплера визуализировалась хорошо развитая сосудистая веточка, четко повторяющая контур проксимального конца. В режиме триплексного сканирования оценивали скоростные характеристики сосуда. Визуализируемая артерия имела характеристики магистрального кровотока: MnV=9,69 см/сек.; PSV=20,94 см/сек.; EDV=6,07 см/сек.; PI=1,54; RI=0,97.

Повышенное количество глыбчатых образований без четкой направленности, сглаженный край контура в зоне регенерата свидетельствовали о течении деструктивного процесса и нарушении процесса консолидации. Наличие артерии, повторяющей сглаженный контур проксимального конца и имеющей спектральные и скоростные характеристики, соответствующие кровотоку магистрального типа, подтверждало нарушенное течение процесса костеобразования.

Рис. 2. Сонограммы регенерата большеберцовой кости больного С., 26 лет (I группа). Диагноз: открытый перелом костей голени; продольное сканирование: а режим 2D (представлена структура регенерата); б ЦДК (сосуды в зоне регенерата)

Рис. 3. Сонограммы регенерата большеберцовой кости больного Т., 33 лет (II группа). Диагноз: открытый вяло-консолидирующийся перелом костей голени; продольное сканирование: а деструктивные изменения костного фрагмента в зоне регенерата; б ЦДК (“огибающая” артерия в зоне регенерата); в спектральные и скоростные характеристики визуализируемого сосуда в зоне регенерата

Сравнительный анализ данных УЗИ после повреждения большеберцовой кости выявил у пациентов первой группы постепенное образование гиперэхогенных структур, соответствующих костным трабекулам, и единичные сосуды артериального и венозного типа, что соответствовало правильному формированию контактного регенерата. Структура «контактного» регенерата зависела от тяжести травмы. Установлено, что при неосложненных переломах в зоне остеогенеза визуализировались мелкие гиперэхогенные включения различной эхоплотности.

У пациентов второй группы визуализировалось повышенное число глыбчатых образований и фрагментов в области проксимального, дистального концов материнской кости, а также в интер- медиарной зоне, отсутствие зонального строения регенерата, наличие «огибающей» артерии, повторяющей контур проксимального конца и имеющей спектральные и скоростные характеристики, соответствующие кровотоку магистрального типа. Данные эхопризнаки свидетельствуют о неблагоприятном течении консолидации.

Таким образом, использование метода УЗИ позволило выделить два основных типа (нормальный, замедленный) консолидации открытых переломов костей голени при лечении их методом чре-скостного остеосинтеза по Илизарову, что давало возможность на любом этапе лечения контролировать процесс остеогенеза, прогнозировать сроки и исход лечения, а при необходимости корректировать лечебный процесс.