Исследование отложений верхнего палеолита в восточной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521723

IDR: 14521723

Текст статьи Исследование отложений верхнего палеолита в восточной галерее Денисовой пещеры

В ходе археологических исследований в восточной галерее Денисовой пещеры в 2010 г. изучалась плейстоценовая толща в пределах литологического слоя 11. Сначала был выбран фрагмент отложений протяженностью около 3 м и шириной около 0,3 м в средней части квадратов по линии 3 вдоль продольной оси галереи, оставленный при раскопках предыдущего года в качестве стратиграфического репера*. Затем отложения раскапывались на площади квадратов Б–Г/2–4 до кровли слоя 12. В результате были вскрыты отложения стратиграфических подразделений 11.3 и 11.4.

Горизонт 11.3. Вскрыт в квадратах по линиям 3 и 4. В ненарушенном состоянии залегал в квадратах Б, В/3, 4. Представлен глыбово-щебнистой толщей с легкосуглинистым заполнителем порового типа. Проективная площадь обломочного материала составляет около 60%. Щебень преимущественно средний и мелкий, остроганный, со слабо развитой белесой реактивной каймой. Преобладают обломки изометричной формы, с единичными включениями уплощенного щебня. Мелкий щебень ориентирован хаотически, крупный щебень и мелкие глыбы - субвертикально или с крутым падением к осевой части галереи. Заполнитель – суглинок средний, серо-коричневый с легким красноватым оттенком, рыхлый, сыпучий, пористый, с разнозернистой (от мелкозернистой до крупнозернистой) структурой, умеренно пластичный во влажном состоянии. Характерны включения непрочных выветрелых обломков костей охристого цвета, размером от 0,5 до 2 см в поперечнике.

В осевой части галереи большая часть вещества этого горизонта видоизменена в результате химического взаимодействия с агрессивными фосфат -ными растворами, поступавшими из вышележащего биогенно-антропогенного нарушения. Обломочный материал покрыт мощной коркой фосфатных новообразований; Мелкий и средний известняковый щебень и дресва разложились до состояния белесых мучнистых стяжений изометричной формы. Суглинистый заполнитель приобрел серо-палевый цвет с легким зеленова- тым оттенком, повышенную пластичность, меньшую пористость, мелкозернисто-пылеватую структуру. Существенно снизились опесчаненность и од-ресвяненность осадка, а также его карбонатность (вскипание с НСӏ слабое или умеренное). Во влажном состоянии суглинок становится пластичным с выраженными тиксотропными свойствами, в высохшем состоянии на его поверхности появляется белесый налет фосфатов.

Кроме того, в квадрате Г/3 отмечена деформация в виде клиновидного внедрения вышележащих отложений, заполненная суглинком легким, сильно опесчаненным и одресвяненным, темно-коричневого цвета с красноватым оттенком. Заполнитель деформации отличается малым содержанием щебнистых включений и слабой реакцией с НСӏ . Предположительно, это нарушение является кротовиной, заполненной смесью измененного в зоне фосфатизации осадка слоя 11 и вещества наиболее древних генераций горизонта 9.3.

В квадратах Б-Г/3 в средней части горизонта выделена нечетко ограниченная линза. Ее заполняет суглинок средний, серо-коричневый, поровый, более плотный, пластичный и отемненный, чем вмещающие отложения. Обломочный материал внутри линзы средне- и крупнощебнистый; залегает преимущественно субгоризонтально, выстраиваясь в нечетко выраженный горизонт щебнисто-глыбовой отмостки. Мощность линзы в центральной части квадрата В/3 достигает 15 см; а в квадрате Б/3 она уменьшается до 3–5 см. В квадрате Г/3 линза прерывается зоной фосфатизации вещества горизонта 11.3.

Вблизи северо-западной стенки пещеры заполнитель отличается высокой рыхлостью, пористостью и крупнозернистой структурой. Характерно появление темных, почти черных сажистых линз и прослоев – вероятно, результат поступления растительного детрита со стен пещеры. Этот осадок облекает коренную стенку прерывистой полосой, варьирующей по ширине от первых сантиметров до 10–20 см; ближе к осевой линии галереи постепенно, без четкой цветовой границы перемешивается с основным заполнителем горизонта. Крупнообломочный уплощенный материал в пристенной зоне залегает с крутым падением к осевой линии галереи или субвертикально.

Нижняя граница горизонта 11.3 условная, неровная, волнисто-затечная, деформирована просадочными нарушениями. Максимальной мощности горизонт достигает на северо-западной стенке раскопа – 0,7 м.

Горизонт 11.4. Вскрыт в квадратах по линии 2 и частично по линии 3. Представлен щебнистой толщей с включением единичных глыб до 20 см в поперечнике с суглинистым заполнителем преимущественно базального типа (на участках значительного обогащения крупнощебнистым материалом – порового типа). Проективная площадь обломочного материала составляет 40–60%. Преобладают щебнистые и глыбовые включения уплощенной формы, иногда – до плитчатой, с острыми ребрами и вершинами, покрытые слабо развитой реактивной каймой в виде белесого налета.

Крупные обломки в верхней и средней части горизонта залегают с крутым (30-60°) падением к продольной оси галереи; в подошве слоя - субгоризонтально или в соответствии с неровностями нижней границы. Заполнитель – суглинки средние, серо-коричневые, коричневые и светло-коричневые, в разной степени одресвяненные, пористые, с разнозернистой структурой: в верхней части от среднезернистой до крупнозернистой и ореховатой, в нижней - более плотные, пластичные, с мелкозернистой и тонкозернистой структурой. Для включений характерны прочные обломки костей, как правило, острогранные, с блестящей поверхностью красновато-охристого цвета, размером до нескольких см в длину. Изредка встречается костный детрит (обломки губчатых костей?) мелкодресвянистой размерности светло-желтого цвета.

Вблизи коренных стен галереи отмечены невыдержанные по мощности (от 3-5 до 10-12 см) субвертикальные зоны интенсивной гумусации насыщенного темно-серого (почти черного) цвета с растащенными, взаимопроникающими по типу фациального перехода, границами. Гумусированный материал слабо реагирует с НС1, в отли ч ие от бурно вскипающих вмещающих отложений. Формирование гумусированных зон связано, скорее всего, с обильным поступлением мохово-лишайникового детрита, осыпавшегося со стен пещеры.

Нижняя граница горизонта пологоволнистая, достаточно четкая. Она проведена по резкому уменьшению обломочного материала и исчезновению из его состава крупнощебнисто-глыбовых включений, изменению цвета заполнителя от серо-коричневого до красновато-коричневого. Граница подчеркнута прослоем щебнистого материала в виде нечетко выраженной щебнистой отмостки с заполнителем порового типа. Мощность горизонта 11.4 колеблется от 0,3 до 0,45 м.

Согласно данным абсолютной геохронологии, радиоуглеродный возраст плейстоценовой толщи слоя 11 определен в диапазоне от 51 тыс. до 29 тыс. лет. Для отложений горизонта 11.3 в восточной галерее по кости получена 14С (AMS)-дата - 50000 ± 1900 тыс. лет. (OxA-V-2359-14).

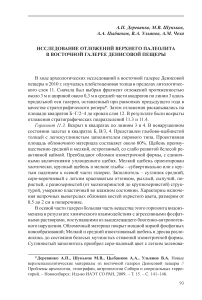

Коллекция археологического материала из отложений горизонтов 11.3 и 11.4 включает около 7 тыс. каменных артефактов. Среди нуклеусов преобладают одноплощадочные моно- и бифронтальные ядрища в продольном и поперечном вариантах параллельного принципа расщепления (рис. 1, 7 ). Достаточно представительны в коллекции ортогональные, радиальные односторонние (рис. 1, 8 ) и торцовые (рис. 1, 6 ) формы. Для нуклеусов характерна минимальная предварительная подготовка, заключающаяся, как правило, в оформлении несколькими снятиями слегка скошенной ударной площадки, после чего скалывалась серия отщепов. Интересны нуклеусы на отщепах, с которых, после незначительно подправки на одном из краев ударной площадки, получали один или два скола типа комбива. Наиболее многочисленную группу составляют аморфные нуклевидные формы. В нее входят фрагменты нуклеусов, а также сильно истощенные ядрища с нега-

Рис 1. Каменный инвентарь из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры. 1, 2, 5–8 – горизонт 11.4; 3, 4 – горизонт 11.3.

1 – резец; 2 – пластина с ретушью; 3 – нож; 4 – леваллуазский остроконечник;

5 – скребло; 6–8 – нуклеусы.

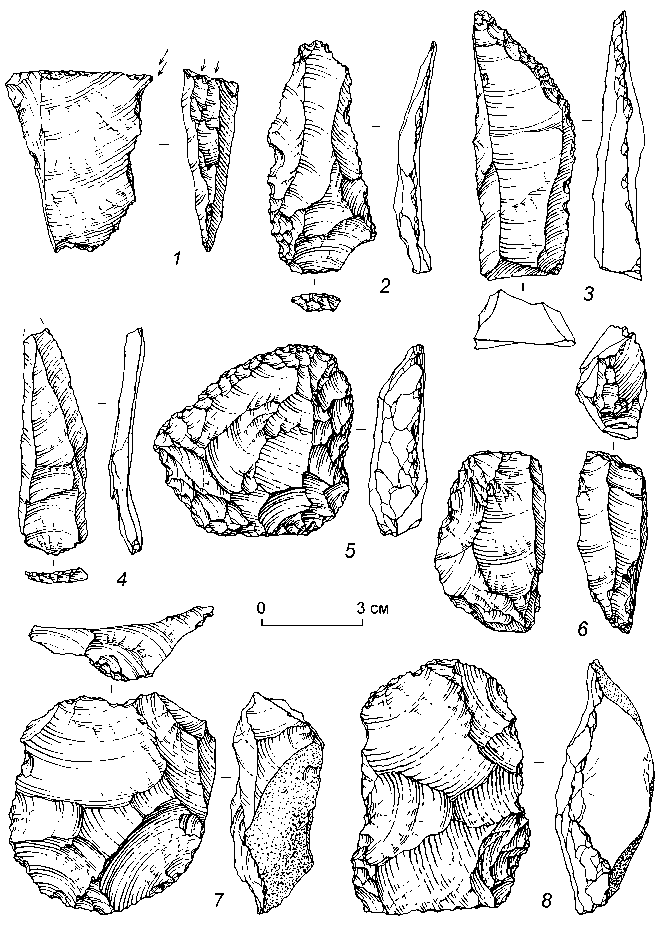

Рис 2. Каменный инвентарь из слоя 11 в восточной галерее Денисовой пещеры. 1, 3, 5, 7 – горизонт 11.3; 2, 4, 6, 8, 9 – горизонт 11.4.

1 – нож; 2 – долотовидное орудие; 3 – пластина; 4, 5, 9 – скребла;

6, 7 – пластины с ретушью; 8 – резец.

тивами бессистемных снятий. Среди сколов доминируют отщепы с гладкими или естественными ударными площадками; пластины малочисленны (рис. 2, 3 ). В список типологически выраженных изделий входят: ле-валлуазский остроконечник (см. рис. 1, 4 ), скошенное острие, скребла (см. рис. 1, 5; 2, 4, 5, 9 ), скребки, резцы (см. рис. 1, 1; 2, 8 ), ножи (см. рис. 1, 3; 2, 1 ), зубчато-выемчатые и шиповидные формы. В группе скребел доминируют одинарные продольные и поперечные формы, но присутствуют орудия с двумя рабочими краями. Скребки по расположению рабочего края делятся на концевые, боковые и угловые. Резцы также разнообразны: имеются угловые, поперечные и плоские. У ножей в качестве обушка использовался, как правило, естественный край. Особый интерес вызывают орудия с вентральной подтеской дистального окончания. Единичными, но достаточно выразительными изделиями представлены тронкированная пластина, долотовидная форма (рис. 2, 2 ) и рубящее орудие, оформленное мелкими сколами с двух сторон. В коллекции представлено несколько пластин с ретушью (см. рис. 1, 2; 2, 6, 7 ). Вместе с тем большую серию составляют сколы с эпизодической ретушью, занимающей небольшой участок края.

В целом для коллекции каменных изделий из горизонтов 11.3 и 11.4 в восточной галерее характерны, прежде всего, хорошо выраженные верхнепалеолитические формы – торцовые ядрища, скребки, резцы, долотовидные инструменты, тронкированные изделия и орудия с вентральной подтеской, которые сочетаются с некоторыми леваллуазскими и мустьерскими компонентами.