Исследование параметров фрикционного взаимодействия при трении коры сосны и лиственницы по стали и резине

Автор: Долматов С.Н., Палкин Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента трения коры сосны и лиственницы по стали и резине. Полученные данные могут успешно использоваться при проектировании лесозаготовительного оборудования.

Коэффициент трения, влажность, давление

Короткий адрес: https://sciup.org/14083574

IDR: 14083574 | УДК: 634.0.648

Текст научной статьи Исследование параметров фрикционного взаимодействия при трении коры сосны и лиственницы по стали и резине

Введение . Лесозаготовительный процесс в России характеризуется разнообразием природных условий и сырьевой базы, поэтому для комплексной механизации лесозаготовительного производства предусмотрено более 80 наименований агрегатных машин различного назначения и конструкции [1].

Опыт эксплуатации многооперационных машин, связанных с перемещением ствола дерева (харвестеры, процессоры, сучкорезные машины) показывает, что их производительность зависит в основном от совершенства конструкции протаскивающего механизма. На процесс протаскивания затрачивается около 60 % времени от всего технологического цикла, а простои машины из-за отказов этого механизма составляют до 50 % от общего времени простоев по техническим причинам [2].

От конструкции механизма подачи зависит не только производительность, но и вся компоновка машины, ее надежность, размеры, вес, качество обработки древесины и экономическая эффективность. Наиболее перспективными являются механизмы подачи, обеспечивающие непрерывное протаскивание дерева в процессе обработки.

Вопросы подачи деревьев механизмами транспортерного типа, гусеницами, обрезиненными роликами, пневмошинами достаточно глубоко исследованы. Основным технологическим показателем эффективности протаскивающего устройства является скорость подачи и усилие протаскивания. Усилие протаскивания прямо пропорционально зависит от силы сцепления вальцов с поверхностью ствола. Коэффициент сцепления вальца со стволами при отрицательной температуре в среднем составляет 0,35, со стволами при положительной температуре – 0,42 [2]. При этом сила сцепления реализуется за счет работы фрикционной пары поверхность ствола – валец. Практически встречаются два вида протаскивающих вальцов – обрезиненные и стальные. Поэтому очень важно знать коэффициенты трения материала вальцов по поверхности ствола, чтобы успешно вести расчеты протаскивающих устройств.

Цель исследований . Определение коэффициента трения при работе фрикционной пары древесная кора – сталь и резина для породы сосна и лиственница, наиболее распространенных на территории Восточной Сибири.

Задачи исследований . Уточнить природу силы трения при упругом и пластическом деформировании древесной коры; экспериментальным путем определить величину коэффициента трения коры по стали и резине в зависимости от различных факторов.

Методы и результаты исследований . При любом виде механической обработки древесины часть внешней энергии тратится на преодоление сил трения. Известно, что суммарная сила трения состоит в основном из сопротивлений упругому и пластическому деформированию неровностей контактирующих друг с другом поверхностей, сопротивления срезу, а также преодоления сил межмолекулярного сцепления (адгезионных сил) [3, 4].

В общем случае коэффициент трения выражается следующей формулой:

f = f 1 + f 2 + f 3 + f 4 , (1)

где ƒ 1 – упругая составляющая коэффициента трения;

ƒ 2 – пластическая составляющая коэффициента трения;

ƒ 3 – составляющая коэффициента трения от среза;

ƒ 4 – адгезионная составляющая коэффициента трения.

Упругая составляющая коэффициента трения обычно очень невелика, поэтому ею можно пренебречь.

Пластическая составляющая коэффициента трения:

f 2 = 0,4^( h / R )( P /( b • HB )Г л , (2)

где h – величина максимального внедрения неровностей материала при контактировании, мкм;

R – средняя высота этих неровностей, мкм;

b – постоянная микрогеометрии поверхности, равная для шлифованной поверхности 4–6;

НВ – твердость по Бринелю наиболее мягкого из двух контактирующих поверхностей;

Р – среднее контурное давление, Па;

λ – постоянная микрогеометрии поверхности.

Не учитывая показателей, не характеризующих физико-механические свойства материала, видим, что ƒ 2 есть величина, обратная твёрдости.

При достаточно глубоком внедрении выступа одной поверхности в другую (h/R > 0 ,3), что и наблюдается при обработке древесных материалов и коры, пластическая деформация переходит в срез, который значительно повышает силу трения. Составляющая коэффициента трения от среза ƒ 3 равна:

f з = D т , (3)

где D – множитель, характеризующий геометрическое состояние контактирующих поверхностей и нормальное давление;

τ – предел прочности на срез наименее прочного из контактирующих материалов, МПа.

Адгезионная составляющая коэффициента трения:

f 4 = т о /( HB + в ), (4)

где т0 - прочность на срез адгезионных связей при отсутствии нормального давления;

β – пьезокоэффициент, характеризующий увеличение прочности адгезионных связей от нормального давления.

Все эти параметры очень сложно определить для теоретического расчета коэффициентов трения, однако по приведённым выше зависимостям можно определить факторы, от которых он зависит:

-

- от силы нормального давления;

-

- направления силы трения относительно осей анизотропии;

-

- влажности коры;

-

- температуры окружающей среды при температуре ниже 00С.

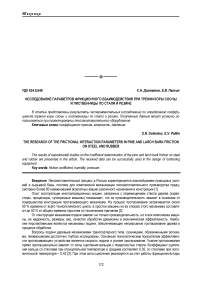

Для экспериментального определения коэффициентов трения была разработана лабораторная установка (рис. 1). Из классической физики известно, что коэффициент трения есть отношение силы трения к силе нормального давления. Следовательно, для определения коэффициента трения необходимо знать силу нормального давления и возникающую трения.

Рис. 1. Принципиальная схема установки для определения коэффициентов трения

Работа установки (рис. 1) заключается в следующем: образец коры 2 закрепляется в специальное зажимное устройство. Оно в свою очередь связано с тензобалкой 4 и рычагом 3. Рычаг 3 служит для создания силы нормального давления Р. Поверхность трения 1. В качестве поверхности трения выступала в первом случае стальная отшлифованная поверхность, а во втором случае резинотканевая транспортерная лента типа 2Р. Поверхность трения передвигается относительно образца коры 2. При этом сила трения F вызывает перемещение зажимного устройства и ведет к изгибанию тензобалки 4, что изменяет сопротивление тензодатчиков, закрепленных на ней. Тензодатчики типа 2ФКПА-20-200ГВ по ТУ 25-01-100-68 сопротивлением 205,6–206,2 Ом соединены в мостовую схему.

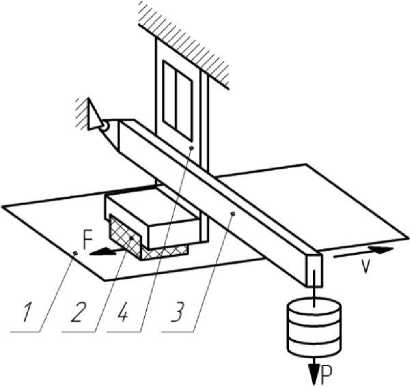

Для проведения исследования коэффициента трения изготовлялись образцы коры сечением 20×20×10 мм, выполненные путем пиления. Порода – сосна и лиственница. Ориентация образцов относительно осей анизотропии представлена на рис. 2.

Рис. 2. Ориентация образцов коры относительно осей анизотропии: 1 – радиальная; 2 – осевая; 3 – тангентальная

Изготавливалось по 15 образцов коры для каждой породы с учетом влажности, направления волокон и удельной нагрузки. Поскольку эксперименты проводились при положительной комнатной температуре, влияние ее колебаний на механические свойства коры не учитывалось. Образцы взвешивались с точностью до 0,001 г в абсолютно сухом состоянии после сушки в сушильном шкафу при температуре 1030С. Затем образцы помещались в эксикатор с водой под его решетку. По истечении времени, определенного по результатам предыдущих исследований, они поштучно вынимались и закладывались в зажимное устройство. Производилось нагружение их при помощи эталонных грузов. Давление в области фрикционного взаимодействия составляло 0,8; 1,16; 1,61 МПа. Включался механизм протаскивания и самописец. После чего образцы в порядке очередности взвешивались во влажном состоянии и определялась их абсолютная влажность.

Установление зависимости изменения сопротивления тензодатчиков в тензобалке от суммарной силы трения достигалось тарировкой эталонными грузами. По построенным самописцем кривым определялись ординаты отклонения при интерполировании между величинами сил, указанных на тарировочных прямых. Исключались грубые ошибки. Полученные данные статистически обрабатывались. Результаты исследований при уровне значимости 5 % представлены в таблице.

Результаты экспериментальных исследований

|

Ориентация образцов коры |

Абсолютная влажность, % |

Коэффициент трения коры по стали (резине) |

||

|

Удельное давление, МПа |

||||

|

0,8 1 |

1,16 |

1,61 |

||

|

Кора сосны |

||||

|

7 |

0.145 (0,368) |

0,138 (0,354) |

0,133 (0,338) |

|

|

53 |

0,362 (0,644) |

0,315 (0,587) |

0,326 (0,490) |

|

|

Осевая |

70 |

0,390 (0,599) |

0,356 (0,594) |

0,341 (0,581) |

|

78 |

0,346 (0,620) |

0,345 (0,612) |

0,318 (0,567) |

|

|

7 |

0,163 (0,362) |

0,151 (0,345) |

0,124 (0,326) |

|

|

24 |

0,346 (0,615) |

0,335 (0,506) |

0,279 (0,486) |

|

|

Тангентальная |

66 |

0,365 (0,635) |

0,356 (0,631) |

0,287 (0,582) |

|

75 |

0,396 (0,760) |

0,367 (0,638) |

0,310 (0,612) |

|

|

7 |

0,176 (0,364) |

0,162 (0,343) |

0,147 (0,311) |

|

|

41 |

0,333 (0,603) |

0,330 (0,558) |

0,335 (0,525) |

|

|

Радиальная |

63 |

0,365 (0,654) |

0,304 (0,620) |

0,302 (0,566) |

|

76 |

0,333 (0,689) |

0,281 (0,604) |

0,287 (0,600) |

|

|

Кора лиственницы |

||||

|

7 |

0,166 (0,371) |

0,164 (0,355) |

0,170 (0,274) |

|

|

23 |

0,333 (0,535) |

0,283 (0,511) |

0,311 (0,496) |

|

|

Осевая |

36 |

0,374 (0,741) |

0,337 (0,724) |

0,333 (0,642) |

|

69 |

0,301 (0,720) |

0,271 (0,632) |

0,259 (0,600) |

|

|

7 |

0,188 (0,367) |

0,164 (0,355) |

0,170 (0,350) |

|

|

25 |

0,345 (0,650) |

0,304 (0,606) |

0,282 (0,541) |

|

|

Тангентальная |

38 |

0,377 (0,735) |

0,336 (0,731) |

0,334 (0,614) |

|

58 |

0,396 (0,746) |

0,304 (0,630) |

0,279 (0,623) |

|

|

78 |

0,308 (0,700) |

0,300 (0,620) |

0,262 (0,587) |

|

|

7 |

0,163 (0,389) |

0,248 (0,373) |

0,248 (0,351) |

|

|

28 |

0,365 (0,643) |

0,302 (0,611) |

0,276 (0,585) |

|

|

Радиальная |

45 |

0,377 (0,684) |

0,345 (0,640) |

0,295 (0,623) |

|

60 |

0,362 (0,739) |

0,313 (0,704) |

0,271 (0,671) |

|

|

73 |

0,330 (0,721) |

0,291 (0,711) |

0,248 (0,642) |

|

Выводы

-

1. Для исследованных образцов коэффициент трения по стали находится в пределах 0,133–0,396, а по резине – в пределах 0,304–0,760.

-

2. При одинаковом удельном давлении коэффициент трения коры по стали и резине увеличивается с увеличением влажности. Вода действует на кору как пластификатор, снижая силу сцепления между молекулами, делая кору более эластичной. С увеличением влажности кора делается менее прочной. Это приводит к тому, что при контактировании поверхности коры со сталью микровыступы на ее поверхности более интенсивно подвергаются смятию и срезу (как менее прочные), что увеличивает поверхность трения. Это обстоятельство вызывает увеличение сил и коэффициента трения, причем, чем выше влажность, тем больше коэффициент трения.

-

3. С увеличением удельной нагрузки коэффициент трения в рассмотренных случаях уменьшается. Это можно объяснить уменьшением деформаций смятия [5]. Известно, что при трении поверхности соприкасаются в отдельных зонах. На границах этих зон возникают значительные напряжения смятия или среза. При увеличении удельной нагрузки размеры зон непосредственного трения увеличиваются. Увеличение контактных зон сопровождается уменьшением доли граничного смятия и среза, что приводит к уменьшению силы и коэффициента трения.