Исследование параметров воспламеняемости и процесса термоокислительного разложения древесины в присутствии эффективных средств огнебиозащиты

Автор: Кобелев А.А., Константинова Н.И., Корольченко О.Н., Цариченко С.Г., Бокова Е.С.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 5 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Целью работы является проведение комплексных сравнительных исследований параметров термического разложения и воспламеняемости древесины, обработанной различными по химическому составу и способу обработки огнебиозащитными пропиточными средствами, а также изучение эффективности и механизма их действия. Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследований выбраны средства: фосфоразотсодержащие водорастворимые соединения наноразмерного ряда, комплексные биоциды и специальные биопластификаторы (состав 1) и водорастворимый наноразмерный диаммоний гидрофосфат (состав 2), наносимые на древесину сосны методами поверхностной обработки и глубокой пропитки. Результаты и их обсуждение. Термогравиметрические исследования древесины, обработанной огнезащитными составами, показали, что ее разложение происходит в следующих температурных интервалах: 30-150°С - процесс потери древесиной влаги; 150-400°С - действие защитных механизмов составов, а также процесс разложения основных компонентов древесины (гемицеллюлозы, целлюлоза, лигнин) и образования коксового слоя; 400-800°С - процесс постепенного выгорания коксового слоя с учетом его теплофизических характеристик вплоть до зольного остатка. Установлено, что оба огнезащитных средства действуют по механизму каталитической дегидратации и снижают скорость разложения древесины с 29 до 10%/мин. Заключение. Определены особенности термического разложения древесины, защищенной двумя различными по химическому составу и способу ее обработки средствами. Получены параметры воспламеняемости древесины сосны, обработанной огнебиозащитными составами методом поверхностной и глубокой пропитки, которые свидетельствуют об их высокой эффективности, которая подтверждается значениями коксового остатка при 400°С, характером ДТГ-пиков и ДСК-кривых. Показана возможность применения полученных материалов из древесины для внутренней отделки помещений и облицовки фасадов зданий, соответствующих нормативным требованиям по их безопасному применению.

Древесина, огнезащита, пожарная безопасность, строительство, нанодисперсный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/142238822

IDR: 142238822 | УДК: 614.841 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-5-474-481

Текст научной статьи Исследование параметров воспламеняемости и процесса термоокислительного разложения древесины в присутствии эффективных средств огнебиозащиты

В настоящее время деревянные конструкции широко применяются для строительства как индивидуальных жилых домов, так и малоэтажных общественных зданий, социально-культурных объектов, большепролетных сооружений (арен, теннисных кортов), физкультурно-оздоровительных комплексов, зданий сельхозназначения, складов и т.п.

Деревянные дома отличает легкость, экономичность, быстровозводимость, сейсмоустойчивость, доступность материала . Для укрепления приоритетов деревянного домостроения осваиваются новые научные разработки, создаются новые подходы к расширению возможностей современных технологий в этой области. Древесина всегда считалась и считается одним из самых экологичных материалов. По оценке экспертов в настоящее время отмечается устойчивый спрос на строительство домов не только из массивной древесины, но и из деревянных панелей.

Следует отметить, что в Европе и Америке из древесины и композитных материалов на ее основе уже несколько десятилетий возводятся многоэтажные жилые здания, различные объекты социального назначения (школы, больницы, стадионы, торговые центры и т. д.), причем объемы социального строительства довольно значительны, что объясняется экологичностью и надежностью этого строительного материала.

Важное значение для развития современного деревянного домостроения в России имеет комплекс нормативных документов, регламентирующих технические параметры безопасности зданий и содержащих требования, устанавливающие классификацию, а также качество всех деревянных элементов и конструкций, необходимых для домостроения. В значительной степени актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением пожарной и санитарно-экологической безопасности, в том числе с использованием средств огнезащиты деревянных строительных конструкций и древесных облицовочных материалов [1–6].

В связи с этим отмечается рост интереса к новым эффективным средствам огнезащиты и способам их нанесения, позволяющим в условиях эксплуатации: – сохранять прочность, размероустойчивость, ат-мосферо- и влагостойкость древесины и деревянных конструкций;

– проявлять низкую коррозионную активность;

– соответствовать требованиям санитарно-гигиенической безопасности;

– быть совместимыми с различными видами финишных покрытий [7–17].

Целью настоящей работы является проведение комплексных сравнительных исследований параме- тров термического разложения и воспламеняемости древесины, обработанной различными по химическому составу и способу обработки огнебиозащит-ными пропиточными средствами, а также изучение эффективности и механизма их действия.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

В качестве объектов исследований выбраны средства, наносимые на древесину сосны методами поверхностной обработки и глубокой пропитки [18, 19], обеспечивающие эффект огнебиозащиты в соответствии с существующими нормативными требованиями пожарной безопасности, а также санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами .

Состав 1 представляет собой комплексное огнезащитное и биоцидное средство на основе фос-форазотсодержащих водорастворимых соединений наноразмерного ряда, комплексных биоцидов и специальных биопластификаторов, обеспечивающее I (первую) группу огнезащитной эффективности при привесе сухих солей 30 кг/м3 при методе глубокой (вакуум – давление – вакуум) пропитки и при расходе не менее 380 г/м2 – при методе двухкратной поверхностной обработки.

Состав 2 представляет собой водный раствор неорганических солей и биологически активных веществ, основным компонентом которого является наноразмерный диаммоний гидрофосфат, который обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при привесе сухих солей не менее 40 кг/м3 при методе глубокой (вакуум – атмосфера) пропитки и при расходе не менее 400 г/м2 – при методе трехкратной поверхностной обработки.

При изучении процесса термоокислительного разложения средств огнезащиты был проведен термический анализ на приборе METTLER TOLEDO TGA/DSC 1. При этом использовались следующие методы: термогравиметрический (ТГ), термогравиметрический по производной (ДТГ) и метод диф-ференциально-сканирующей калориметрии (ДСК). ТГ- и ДТГ-анализы позволили получить зависимость массы и скорости потери массы образца от температуры нагрева, а ДСК-анализ – определить интенсивность тепловыделения образцов при различных температурах.

Для этих целей были подготовлены образцы древесины сосны размером 150×60×30 мм, обработанные составами 1 и 2 методом глубокой пропитки.

При подготовке образцов древесины для сравнительных исследований механизмов огнезащитного действия пропиточных составов исходили из того, что пропиточный состав при поверхностной обработке древесины, как правило, проникает на глубину не более 2 мм, а при глубокой пропитке в зависи-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ мости от технологии и химических компонентов – до 40 мм [20].

Одной из основных задач исследований было установление степени сохранения огнезащитного эффекта пропиточных составов на различной глубине от поверхности древесины, поэтому из каждого образца специально отбирали пробы как с поверхности, так из слоя на глубине 10 мм. Таким образом, исследования проводили на четырех образцах-пробах огнезащищенной древесины и для сравнения на исходном образце древесины сосны. Характеристики образцов для проведения термического анализа представлены в табл. 1.

Исследования проводились в атмосфере воздуха со скоростями нагрева 2,5; 5; 10 и 20оС/мин в температурном интервале 30–800оС.

Изучалась также зависимость времени воспламенения образцов от плотности падающего теплового потока. Для этого использовались образцы, обработанные составами 1 и 2 методами глубокой и поверхностной пропитки.

Экспериментальные исследования по определению критической поверхностной плотности теплово- го потока (КППТП), при которой происходит воспламенение, для рассматриваемых в рамках настоящей работы видов огнезащищенной древесины сосны проводились по следующей методике: образец огнезащищенной древесины размером 165×165×15 мм подвергали воздействию лучистого теплового потока с поверхностной плотностью от 5 до 50 кВт/м2. За КППТП принималось ее минимальное значение, при котором отмечалось пламенное горение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

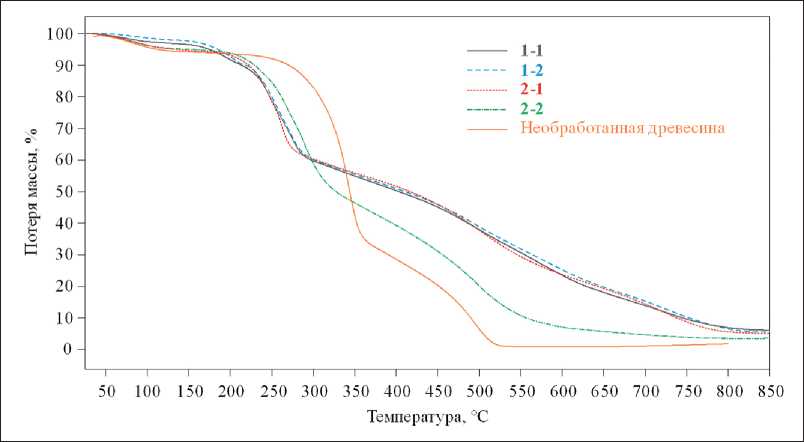

На рис. 1 и 2 представлены зависимости потери массы и скорости потери массы от температуры образцов древесины, обработанной методом глубокой пропитки, и необработанной древесины сосны, полученные методами ТГ и ДТГ соответственно.

Данные результатов ТГ- и ДТГ-исследований представлены в табл. 2. Потери массы в интервале температур 30–150оС указывают на процесс удаления влаги, а в интервале 150–400оС (основной пик на кривой) характеризуют разложение материала и процесс образования кокса. При этом доля коксо-

Таблица 1

Характеристики образцов для проведения термического анализа

|

№ образца |

Средство огнезащиты |

Место отбора |

Масса навески образца, мг |

|

1-1 |

Состав 1 |

Поверхность образца |

11,16 |

|

1-2 |

На расстоянии 10 мм от поверхности |

11,51 |

|

|

2-1 |

Состав 2 |

Поверхность образца |

11,87 |

|

2-2 |

На расстоянии 10 мм от поверхности |

11,06 |

Рис. 1. Зависимость потери массы образцов необработанной древесины сосны и образцов, обработанных методом глубокой пропитки, от температуры нагрева, полученная методом ТГ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 2. Зависимость скорости потери массы образцов необработанной древесины сосны и образцов, обработанных методом глубокой пропитки, от температуры нагрева, полученная методом ДТГ

вого остатка фиксировалась при температуре 400оС, а зольного остатка – при температуре 800оС. Для основного пика на кривых ДТГ всех образцов в интервале 250–350оС показаны максимальные скорость потери массы А макс и температура Т макс, при которой происходит процесс.

Таким образом, анализ термогравиметрического исследования древесины, обработанной огнезащитными составами (см. рис. 1), показывает, что ее разложение происходит в следующих температурных интервалах:

-

1) 30–150оС – процесс потери древесиной влаги;

-

2) 150–400оС – действие защитных механизмов составов, а также процесс разложения основных компонентов древесины (гемицеллюлозы, целлюлоза, лигнин) и образования коксового слоя;

-

3) 400–800оС – процесс постепенного выгорания коксового слоя с учетом его теплофизических характеристик вплоть до зольного остатка.

Можно отметить, что при термоаналитическом исследовании образцов поверхностных слоев древесины с глубокой пропиткой составами 1 и 2 (образцы 1-1, 2-1) отличия в их поведении незначительны и определяются разницей в механизме защитного действия в интервале температур 150–300оС, что, в свою очередь, обусловлено химическими компонентами составов и их синергизмом. При испытании образцов, отобранных из слоя образца на глубине 10 мм (образцы 1-2, 2-2), отмечается различие в характере кривых. Так, коксовый остаток образца 1-2, пропитанного составом 1, практически не меняет своих свойств, доля его составляет 50,84 % от ис-

Таблица 2

Результаты термогравиметрического анализа

|

№ образца |

Потеря массы, %, в интервале температур, оС |

Доля остатка, % |

Основной пик |

|||

|

30–150 |

150–400 |

кокса при 400оС |

золы при 800оС |

Tмакс, оС |

Aмакс, %/мин |

|

|

1-1 |

3,62 |

49,85 |

50,15 |

6,75 |

249 |

10 |

|

1-2 |

2,49 |

49,16 |

50,84 |

6,58 |

252 |

10 |

|

2-1 |

5,54 |

48,48 |

51,52 |

5,49 |

264 |

15 |

|

2-2 |

5,08 |

60,89 |

39,11 |

3,40 |

267 |

10 |

|

Необработанная древесина |

5,91 |

71,61 |

28,39 |

1,56 |

345 |

29 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ходной массы образца и мало отличается от значения коксового остатка для образца 1-1 (50,15%). Коксовый остаток образца 2-2 (состав 2) составил 39,11%, что на 12,5% меньше по сравнению с образцом 2-1. Это означает, что на глубине 10 мм образец с глубокой пропиткой составом 1 не утратил своих огнезащитных свойств, а у образца, пропитанного составом 2, наблюдается значительное снижение эффективности.

Рассмотрим результаты ДТГ-анализа (см. рис. 2) образцов 1-1 и 2-1, характеризующие особенности защитного механизма, соответственно, составов 1 и 2, и проведем сравнение с образцом необработанной древесиной. Общий анализ кривых и данные об основных химических компонентах составов позволяют сделать вывод о том, что оба огнезащитных средства действуют по механизму каталитической дегидратации. Из данных табл. 2 следует, что пик основной стадии терморазложения сдвигается с 345оС для необработанной древесины на 249оС для древесины с пропиткой составом 1 и на 264оС – составом 2. При этом на кривой ДТГ для древесины с пропиткой составом 1 присутствует еще один пик с максимумом при температуре 190оС, что, вероятно, указывает на реакцию присутствующей функциональной добавки, и, кроме того, имеются еще два максимума в интервале температур 240–280оС. Температурный интервал окисления кокса 400–800оС характеризуется наличием трех небольших пиков для образца древесины с пропиткой составом 1 – при 498, 579 и 727оС. Образец древесины, обработанной составом 2, имеет только два пика, практически совпадающих с вышеуказанными – при 503 и 715оС.

По интенсивности пиков основной стадии разложения можно сделать вывод, что необработанная древесина разлагается в 3 раза быстрее, чем огнезащищенная (скорость разложения соответственно 29 и 10%/мин).

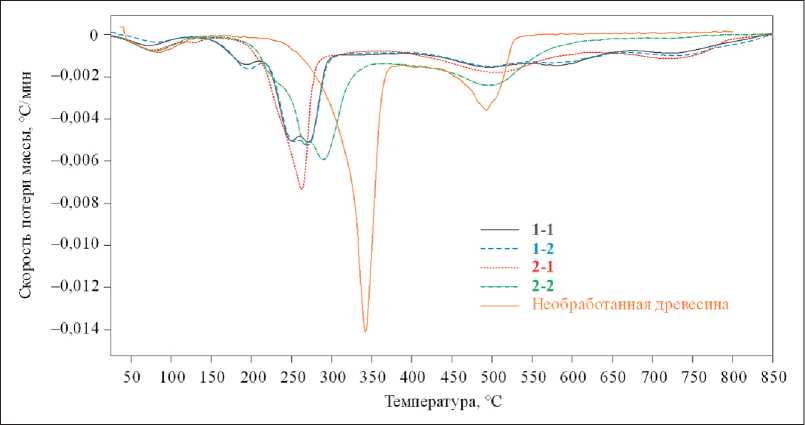

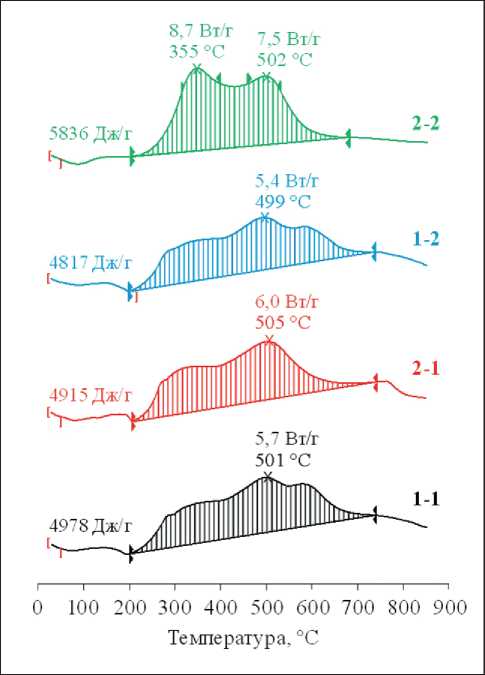

При изучении эффективности действия средств огнезащиты важными являются параметры тепловыделения. В рамках исследования методом ДСК были получены зависимости интенсивности тепловыделения от температуры для всех огнезащищенных образцов и необработанной древесины и рассчитано количество тепла, выделившегося при разложении. На рис. 3 представлена зависимость интенсивности тепловыделения при разложении необработанной древесины сосны от температуры.

Как следует из рис. 3, общее тепловыделение составило 3915 Дж/г, а на зависимости присутствуют два характерных максимума: при температуре 368оС с интенсивностью тепловыделения 11 Вт/г и температуре 442оС с интенсивностью тепловыделения 25,4 Вт/г. Основная стадия тепловыделения находится в температурном интервале 250–470оС.

Рис. 3. Зависимость интенсивности тепловыделения при разложении необработанной древесины сосны от температуры нагрева со скоростью 20оС/мин

На рис. 4 представлены зависимости интенсивности тепловыделения при разложении образцов древесины сосны, обработанной методом глубокой пропитки, от температуры.

Общее тепловыделение для образцов 1-1, 1-2 и 2-1 отличается незначительно и находится в интервале 4817–4978 Дж/г. Образец 2-2 имеет существенно большее тепловыделение – 5836 Дж/г, что еще раз указывает на снижение защитного эффекта состава 2 на глубине 10 мм от поверхности. Показатели интенсивности тепловыделения образцов 1-1, 1-2 и 2-1 также во многом совпадают: они имеют один ярко выраженный пик тепловыделения около температуры 500оС, интенсивность пиков составляет 5,4–6,0 Вт/г, что примерно в 5 раз меньше пикового тепловыделения у необработанной древесины.

Для подтверждения огнезащитного эффекта исследуемых составов важной характеристикой является изменение общей формы ДСК-пика со сглаживанием пиков и растягиванием по времени процесса термоокислительного разложения древесины.

Для образца необработанной древесины температурный интервал тепловыделения – 250–470оС, что соответствует 11 минутам опыта. Для образцов с более значительным защитным эффектом (1-1, 1-2, 2-1) температурный интервал тепловыделения составляет 200–720оС, что соответствует 25 минутам испытания. Образец 2-2 имеет температурный интервал тепловыделения 210–680оС и временной интервал 22 минуты. Эти данные коррелируют с результатами сравнительных лабораторных стандартных испытаний образцов древесины, обработанной исследуемыми составами, на горючесть [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 4. Зависимость интенсивности тепловыделения при разложении древесины сосны, обработанной методом глубокой пропитки, от температуры нагрева со скоростью 20оС/мин

Таким образом, можно сделать вывод, что оба состава являются эффективными средствами огнезащиты, которые изменяют процесс термоокислительного разложения древесины по механизму каталитической дегидратации [22]. При этом характер кривых указывает на особенности проявления данного механизма для каждого состава. Эффективность составов подтверждается значениями коксового остатка при 400оС, характером ДТГ-пиков и ДСК-кривых. Все результаты проанализированы с выделением самых важных численных параметров процесса термоокисления.

Одним из главных выводов по данному эксперименту является то, что состав 1 полностью сохраняет свои огнезащитные свойства на глубине минимум 10 мм. С учетом этого можно прогнозировать более высокие показатели по огнестойкости и пожарной опасности для деревянных строительных конструкций, защищенных данным составом.

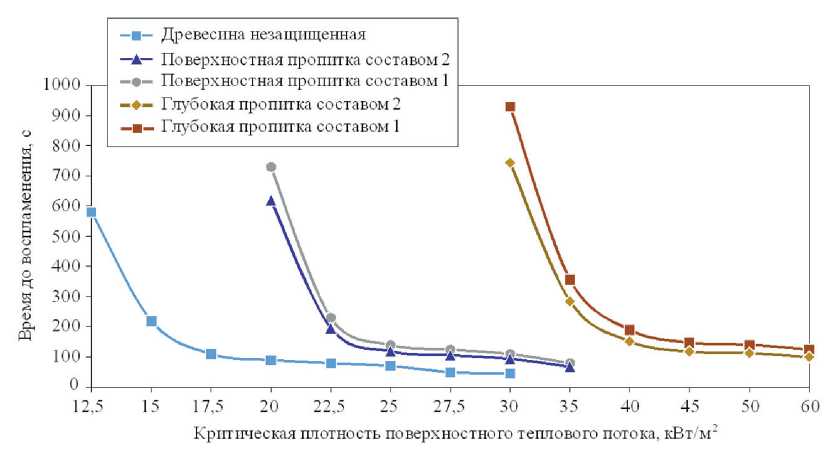

Результаты экспериментальных исследований по определению КППТП представлены на рис. 5.

Как следует из полученных экспериментальных зависимостей, КППТП для образцов исходной древесины сосны составляет 12,5 кВт/м2. Образцы древесины, обработанные методом поверхностной пропитки, воспламенялись при плотности теплового потока 20 кВт/м2 , что относит их к различным классификационным группам по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемый) и В2 (умеренно-воспламеняемый). Данные, полученные при исследовании образцов, обработанных методом глубокой пропитки, показали более высокую устойчивость к воздействию теплового потока образца древесины с пропиткой составом 1 (время воспламенения при

Рис. 5. Зависимость времени воспламенения древесины от КППТП

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

КППТП 30 кВт/м2 составило 930 с), что, согласно ГОСТ 30402, переводит ее в группу воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемый). Это дает большие преимущества по использованию отделочных материалов из древесины, обработанной методом глубокой пропитки комплексным огнезащитным и биоцидным средством на основе фосфоразотсо-держащих водорастворимых соединений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований получены следующие результаты:

– определены особенности термического разложения древесины, защищенной двумя различными по химическому составу и способу ее обработки средствами;

выявлены различия в механизме действия и огнезащитном эффекте пропиточных средств, нанесенных на древесину методами поверхностной и глубокой пропитки;

установлена более высокая эффективность модифицированного огнезащитного состава 1 по сравнению с составом 2 как при поверхностной, так и при глубокой пропитке;

получены параметры воспламеняемости древесины сосны, обработанной огнебиозащитными составами методом поверхностной и глубокой пропитки, которые свидетельствуют об их высокой эффективности и возможности получения материалов из древесины для внутренней отделки помещений и облицовки фасадов зданий, соответствующих нормативным требованиям по их безопасному применению.

Список литературы Исследование параметров воспламеняемости и процесса термоокислительного разложения древесины в присутствии эффективных средств огнебиозащиты

- Korolchenko D., Pizhurin A. Simulating operational control of production in lumber house building businesses // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 117. Paper Number 00084. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711700084

- Богданова В.В., Кобец О.И., Кирлица В.П. Механизм и синергическое действие азотфосфорсодержащих антипиренов при огнезащите и тушении древесины и торфа // Химическая физика. 2016. Т. 35, № 4. С. 57–63. https://doi.org/10.7868/S0207401X16040038

- Lowden L.A., Hull T.R. Flammability behaviour of wood and a review of the methods for its reduction. Fire Science Reviews. 2013; 2(1): 4. https://doi.org/10.1186/2193-0414-2-4

- White R.H. Fire resistance of wood members with directly applied protection. Fire and materials, 2009 electronic resource: 11th International Conference and Exhibition, 2009 January 26-28, Fisherman’s Wharf, San Francisco, USA. London: Interscience Communications Ltd.; 2009: 492-503.

- Aseeva R.M., Serkov B.B., Sivenkov A.B. Fire behavior and fire protection in timber buildings. Series: Springer Series in Wood Science. Netherlands: Springer Dordrecht, 2014. IX, 290 p. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7460-5

- Özdemir F., Tutus A. Effects of fire retardants on the combustion behavior of high-density fiberboard. BioResources. 2013; 8(2): 1665–1674. https://doi.org/10.15376/biores.8.2.1665-1674

- Van der Veen I., De Boer J. Phosphorus flame retardants: Properties, production, environmental occurrence, toxicity and analysis. Chemosphere. 2012; 88(10): 1119–1153. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.03.067

- Гаращенко А.Н., Антонов С.П., Виноградов А.В. Исследование теплотехнических характеристик и эффективности конструктивной огнезащиты на основе цементных плит типа «ПРОЗАСК Файерпанель» при воспроизведении условий высокотемпературного воздействия.// Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2022. Т. 31, № 6. С. 13-29. https://doi.org/10.22227/0869-7493.2022.31.06.13-29

- Khelfa A., Bensakhria A., Weber J.V. Investigations into the pyrolytic behaviour of birch wood and its main components: Primary degradation mechanisms, additivity and metallic salt effects. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013; 101: 111–121. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2013.02.004

- Тычино Н.А. Огнебиозащита древесины и экология // Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2012. Т. 21, № 1. С. 44–46.

- Арцыбашева О.В., Визгалова Г.И., Асеева Р.М., Серков Б.Б., Сивенков А.Б. Анализ способов и средств огнезащиты для снижения пожарной опасности и повышения огнестойкости деревянных конструкций // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2014. № 3. С. 13–20.

- Boruszewski P., Borysiuk P., Jaskółowski W., Fajkowska K., Mamiński M., Jenczyk-Tołłoczko I. Characteristics of selected fireproof properties of particleboard made from particles impregnated with salt agent. Annals of Warsaw university of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology. 2011; 73: 142–146.

- Сивенков А.Б. Влияние физико-химических характеристик древесины на ее пожарную опасность и эффективность огнезащиты: дис. … д-ра техн. наук. М. 2015. 289 с.

- Бороздин С.А., Гитцович Г.А., Ветров В.В., Морозов С.С. Эффективность огнезащитных составов при нанесении их на различные породы древесины // Современные проблемы гражданской защиты. 2020. № 3(36). C. 70–76.

- Корольченко А.Я., Корольченко О.Н. Средства огнезащиты: справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Издательство «Пожнаука», 2009. 560 с.

- Круглов Е.Ю., Асеева Р.М. Беспламенное горение древесины: параметры макрокинетики пиролиза и термо-окислительного разложения // Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2020. Т. 29, № 1. С. 43–54. https://doi.org/10.18322/PVB.2020.29.01.43-54

- Кобелев А.А. Разработка комплексного огнебиовлагозащитного состава на основе соединений, обеспечивающих поверхностную модификацию древесины : дис. … канд. техн. наук. М. 2012. 161 с.

- Корольченко О.Н. Зависимость пожарно-технических характеристик огнезащищенной древесины от способа ее обработки // Материалы V Международной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности». СПб. 2022. С. 53–59.

- Анохин Е.А., Полищук Е.Ю., Сивенков А.Б. Применение огнезащитных пропиточных композиций для снижения пожарной опасности деревянных конструкций с различными сроками эксплуатации. // Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2017. Т. 26, № 2. С. 22–35. https://doi.org/10.18322/PVB.2017.26.02.22-35

- Нигматилина Д.М. Снижение пожарной опасности деревянных конструкций способом их глубокой пропитки огнебиозащитными составами: дис. … канд. техн. наук. М. 2017. 201 с.

- Корольченко О.Н., Цариченко С.Г., Константинова Н.И. К вопросу о свойствах пожарной опасности огнезащищенной древесины // Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2021. Т. 30, № 2. С. 23–34. https://doi.org/10.22227/PVB.2021.30.02.23-34

- Покровская Е.Н., Портнов Ф.А., Кобелев А.А., Бельцова Т.Г. Влияние структуры поверхностного слоя, образующегося при термическом разложении древесины, на ее дымообразующую способность // Пожаровзрывобезопасность (Fire and Explosion Safety). 2015. Т. 24, № 6. С. 16–22.