Исследование перспективы развития малой гидроэнергетики в децентрализованной зоне Республики Саха (Якутия): на примере бассейна реки Индигирка

Автор: Ноговицын Д.Д., Никулин К.В., Сергеева Л.П.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электроэнергетика

Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Энергетический потенциал малых северных рек Якутии до настоящего времени не используется и активно не изучается. Но в связи с постепенным нарастанием потребности в электроэнергии и ростом ежегодных затрат на обеспечение северного завоза в труднодоступные районы Якутии вопрос использования малых рек в качестве источника энергии приобрел актуальность. Простота малых ГЭС позволяет работать как автономно, так и интегрироваться в централизованную энергосистему. Такой подход особенно выгоден в северных районах республики, где сочетание малой гидроэнергетики летом и централизованной энергосистемы зимой позволит оптимизировать расходы на топливо. В настоящей работе рассматривается возможность использования потенциальных ресурсов гидроэнергии бассейна Индигирки. Оценка потенциальных гидроэнергетических ресурсов бассейна Индигирки выполнялась по горному участку, что можно объяснить его физикогеографическими и высотными условиями. Горная часть бассейна характеризуется наибольшими запасами гидроэнергетических ресурсов. Нижнее течение Индигирки демонстрирует крайне слабые энергетические показатели. Потенциальная мощность рек длиной 50 км и более определялась линейным методом. Энергия водотоков длиной менее 10 до 50 км в данной работе не определялись.

Бассейн реки Индигирка, гидроэнергетические ресурсы, северный энергорайон, децентрализованная зона, расход воды, речной сток

Короткий адрес: https://sciup.org/147252013

IDR: 147252013 | УДК: 532.5 | DOI: 10.14529/power250301

Текст научной статьи Исследование перспективы развития малой гидроэнергетики в децентрализованной зоне Республики Саха (Якутия): на примере бассейна реки Индигирка

Индигирка – река на севере-востоке Якутии. Длина 1726 км. Площадь бассейна 360,4 тыс. км2. По строению долины, русла реки и скорости течения Индигирка делится на два участка: верхний горный (640 км) и нижний равнинный (1086 км).

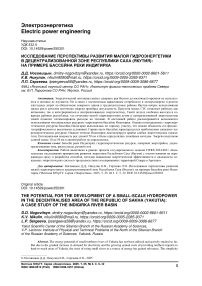

Бассейн реки Индигирки охватывает северные и арктические территории Республики Саха (Якутия), включая Оймяконский, Момский, Абыйский, Усть-Янский и Аллаиховский районы (рис. 1).

Энергоснабжение потребителей рассматриваемой территории обеспечивают электрические

Рис. 1. Карта-схема территории бассейна Индигирка

Fig. 1. Map-scheme of the territory of the Indigirka basin

Таблица 1

Технико-экономические показатели дизельных установок в бассейне реки Индигирка

Table 1

Technical and economic indicators of diesel installations in the Indigirka River basin

Локальная энергетика в рассматриваемых районах характеризуется значительным износом оборудования ДЭС. В Абыйском, Аллаиховском районах оборудование изношено полностью. В Мом-ском районе износ агрегатов ДЭС составляет менее 100 %.

Значительное удорожание традиционного вида топлива и необходимость их доставки в отдаленные, труднодоступные районы Якутии послужили причиной интереса к использованию гидропотенциала малых рек бассейна Индигирки.

Цель исследования : предварительная оценка гидроэнергетического потенциала бассейна р. Индигирки.

Материалы и методы

Оценка потенциальных гидроэнергетических ресурсов бассейна Индигирки была проведена для горного района, охватывающего участки I и II.

В соответствии с целью исследования были использованы картографические материалы, данные полевых исследований, научные публикации и архивные данные гидрометеорологического мониторинга. В работе использован сравнительногеографический метод оценки гидроморфологиче-ских характеристик рек. Потенциальная мощность рек длиной 50 км и более определялась методом сплошного руслового подсчета или линейным методом. Энергия водотоков длиной до 50 км в данной работе не определялась. Используемая методика гидрологических расчетов соответствует требованиям СП 529.1325800.2023 [1].

Результаты исследования и их обсуждение

Индигирка – река в Якутии, протекает в условиях крайнего континентального климата, принадлежит бассейну Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана. Река формируется в результате слияния двух горных рек Хастах (Туора-Юрях) и Тарын-Юрях [2]. Русло реки занято каменистыми препятствиями-порогами, делающими ее непригодной даже для сплава, но благоприятной для использования в гидроэнергетических целях. Ниже порогов горный характер Индигирки сохра- няется, но скорость течения уменьшается, возрастают ширина и глубина русла.

Бассейн Индигирки отличается весьма слабой гидрологической изученностью. Основные гидрологические пункты наблюдений за водными объектами расположены на самой Индигирке и в верховьях на ее притоках.

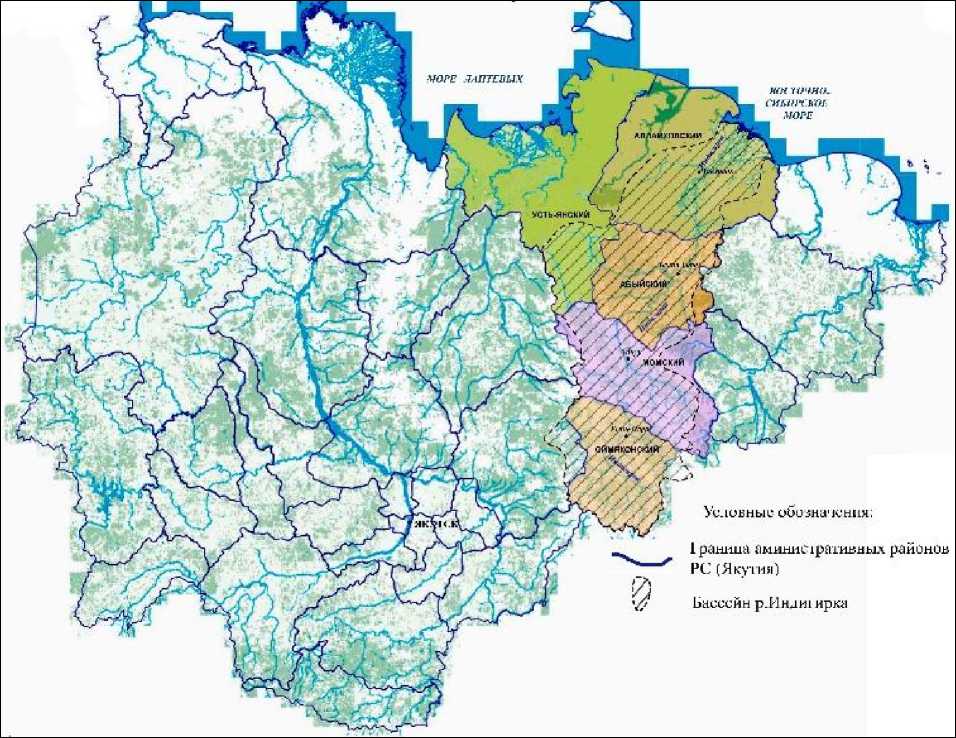

Гидроэнергетический потенциал бассейна Индигирки был определен путем разделения его на физико-географические районы, которые заметно отличаются по своим энергетическим условиям. Ввиду сложной формы рельефа местности бассейн Индигирки был разделен на 4 участка (рис. 2).

Рис. 2. Физико-географическое районирование в бассейне р. Индигирка

Fig. 2. Physical and geographical zoning in the Indigirka river basin

Такая классификация представляет собой удобную основу для оценки гидроэнергетического потенциала малых речных систем. По расчётам гидроэнергетических ресурсов малых рек бассейна Индигирки, наиболее энергетически мощными участками являются верховья бассейна реки. Это участки I и II, расчеты произведены индивидуальным (линейным) методом. Нижнее течение Индигирки, охватывающее III и IV участки, демонстрирует крайне слабые энергетические показатели.

В данной работе используется технический потенциал гидроэнергии, соответствующий примерно принятой градации мощности малых ГЭС. Так, известно, что к малым гидростанциям в России по ДПМ ВИЭ (договор на предоставление мощности) относят гидроузлы с установленной мощностью от 1 до 50 МВт [3].

Согласно существующей методологии, проведение предварительной и количественной оценки возможных энергетических ресурсов, а также анализ природно-климатических и геоморфологических особенностей территории являются фундаментом для создания водного энергетического кадастра речных систем [4]. Основой для расчета потенциальной энергии использовалась следующая формула:

P = 9,81 - Q ■ H , (1) где Р – потенциальная мощность реки, кВт; 9,81 – ускорение свободного падения, м/с2; Q – среднемноголетний годовой расход воды в заданном створе, м3/с; Н – падение реки, м.

В данном расчете не учтены потери напора и расхода, коэффициент их полезного использования принимается равным единице.

Вычисление потенциальной мощности участка реки осуществляется по формуле

Р уч = 9,81 - Q H + Q K A H , кВт, (2) где Q н и Q к обозначают расход воды в начале и конце рассматриваемого участка реки, а Н – перепад высот реки на этом участке, выраженный в метрах.

Мощность водного потока представляет сумму мощностей всех его участков:

P = 9,81 ^ Q 1 i + Q K i A H , кВт. (3)

Следует подчеркнуть, что формула (3) потенциальную мощность водотоков определяет с некоторым приближением. Поскольку точное выражение этой формулы имеет вид

P = 9,81 J QdH , кВт, (4) то очевидно, что чем на большее число расчетных участков разбит водоток, тем надежнее результаты расчетов [5].

Это утверждение подтверждается многочисленными исследованиями [6, 7], в которых установлено, что границы расчетных участков рационально назначать в местах резких изменений расходов и продольных профилей рек. Следователь- но, количество расчетных участков и их границы определяются преимущественно характером продольных профилей и графиками подъема расходов воды. Выявлено, что точность вычислений определяется не только точностью определения границ участков, но и, в меньшей степени, их числом.

Теоретический (валовый) потенциал энергии реки, выраженный в киловатт-часах, рассчитывается по формуле

Э = 8760 - P , (5) где 8760 – число часов в году.

Классификация рек по величине водосборной площади на большие, средние и малые осуществляется в соответствии требованиями государственного стандарта ГОСТ 19179 [8].

Площади водосборов малых рек определены с использованием приближенного метода С.В. Григорьева [6]. Данный метод установил зависимость между протяженностью водотока и величиной площади его водосбора, которая представлена уравнением степенной функции

F = k - L x , (6) где F – полная площадь водосбора, км2; L – длина водотока по руслу, км; k и x – соответственно коэффициент и степень. Для рек Европейской части СССР Григорьевым рекомендована величина k = 1,59.

Обзор применения формулы (6) показывает, что значения k и x характеризуются большим разбросом. Причем оказалось, что формула (6) со степенным показателем k = 1,59, несмотря на отдельные ошибки, в общем удовлетворительно отражает зависимость площади от длины водотока.

Анализ соотношений различных значений позволил установить относительно тесную зависимость потенциальной мощности малых водотоков от их протяженности, которая выражается следующим уравнением:

P = L x . (7)

В этом случае показатель степени x отражает энергетические ресурсы определенной физикогеографической зоны. Для количественной оценки этого показателя на территории района были выбраны водотоки, расположенные по возможности равномерно по всей площади. Далее строится график зависимости потенциальной мощности рек от их протяжённости. При этом мощность каждой реки определяется с использование линейного метода по формуле (2).

Таким образом, между длиной водотока и его мощностью прослеживается нелинейная корреляционная связь, в уравнении которой степенной показатель х = 2,108 – для I гидроэнергетического района и х = 2,020 – для II района соответственно. Эта методика применялась сотрудниками лаборатории гидроэнергетики и водного хозяйства Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова (ныне Отдел проблем энерге- тики) для расчета гидроэнергетического потенциала малых рек Южной [5] и Северо-Восточной Якутии.

Средняя ошибка расчетов по всем рекам территории определялась по формуле

P - P

А Р = х . л ■ 100 %,

Е Р

где ∑P – сумма потенциальных мощностей выбранных рек, вычисленных по формуле (8); ∑ P – то же, но вычисленных по методу линей- ного учета.

Для определения коэффициента корреляции полученной кривой была проведена предварительная её линеаризация через логарифмирование переменных y = lgN и x = lgL, т. е. уравнение N = Lx преобразуется в lgN = xlgL [9].

Результаты изложенной методики подсчета были проверены также по методу С.В. Клопова [7] с определением гидроэнергетического модуля и площадей водосборов.

Результаты расчета показателей потенциальной мощности рек бассейна р. Индигирка протяженностью от 50 до 100 км представлены в табл. 2. Расчет выполнен по приведенным выше формулам.

Таблица 2

Показатели потенциальной мощности рек бассейна р. Индигирка протяженностью от 50 до 100 км

Table 2

Indicators of the potential capacity of the rivers of the Indigirka River basin ranging from 50 to 100 km in length

|

№ п/п |

Название реки |

Длина, км |

Падение, м |

Площадь водосбора, км2 |

Потенциальная мощность |

Средний расход воды, м3 |

Потенциальная энергия, 106·кВт/ч·год |

|

|

Суммарная от истока, кВт |

Удельная, кВт/км |

|||||||

|

I район – N = 1000 – 100 тыс. кВт |

||||||||

|

1 |

Заячий |

50 |

605 |

535 |

8 505 |

170,1 |

15,9 |

74,5 |

|

2 |

Буркачан |

82 |

672 |

1 120 |

19 886 |

242,5 |

17,8 |

174,2 |

|

3 |

Хастах |

58 |

397 |

248 |

2 762 |

47,6 |

11,1 |

24,2 |

|

4 |

Юсь-Кюель |

76 |

370 |

983 |

8 384 |

110,3 |

8,5 |

73,4 |

|

5 |

Ылбая |

60 |

620 |

590 |

11 439 |

190,7 |

19,4 |

100,2 |

|

6 |

Куранах-Сала |

53 |

753 |

556 |

5 698 |

107,5 |

10,2 |

49,9 |

|

7 |

Хатыннах |

50 |

722 |

390 |

4 535 |

90,7 |

11,6 |

39,7 |

|

8 |

БН |

53 |

753 |

556 |

5 698 |

107,5 |

10,2 |

49,9 |

|

9 |

Буруолабыт |

56 |

590 |

540 |

5 510 |

98,4 |

10,2 |

48,3 |

|

10 |

Делькю-Куйдусунская |

57 |

700 |

1 080 |

15 867 |

278,4 |

14,7 |

139,0 |

|

11 |

Таскан |

50 |

720 |

433 |

10 267 |

205,3 |

23,7 |

89,9 |

|

12 |

Маннык-Юрях |

94 |

1 020 |

1 870 |

36 527 |

388,6 |

19,5 |

319,98 |

|

13 |

Ан-Алас |

66 |

431 |

697 |

4 636 |

70,2 |

6,7 |

40,6 |

|

14 |

Буор-Юрях |

68 |

527 |

743 |

6 263 |

92,1 |

8,4 |

54,9 |

|

15 |

Угамыт |

60 |

790 |

675 |

13 207 |

220,1 |

19,6 |

115,7 |

|

16 |

Оганья |

57 |

1033 |

530 |

14 845 |

260,4 |

28,0 |

130,0 |

|

17 |

Кольтрикан |

60 |

784 |

541 |

11 532 |

192,2 |

21,3 |

101,0 |

|

18 |

Луговая |

64 |

840 |

1 107 |

19 965 |

311,95 |

18,0 |

174,9 |

|

19 |

Тирях-Юрях |

64 |

754 |

864 |

13 854 |

216,5 |

16,0 |

121,4 |

|

20 |

Неймэчек |

59 |

958 |

441 |

14 390 |

243,9 |

32,6 |

126,1 |

|

21 |

От-Хая |

80 |

682 |

1 080 |

15 341 |

191,8 |

14,2 |

134,4 |

|

22 |

Конгор |

85 |

694 |

829 |

24 633 |

289,8 |

29,7 |

215,8 |

|

23 |

Нюкола |

53 |

525 |

416 |

7 106 |

134,1 |

17,1 |

62,2 |

|

24 |

Тонской |

89 |

1 160 |

2 200 |

34 020 |

382,2 |

15,5 |

298,0 |

|

25 |

Ат-Юрях |

72 |

1 135 |

737 |

22 833 |

317,1 |

30,98 |

202,6 |

|

26 |

Петрушка |

82 |

1 180 |

1 200 |

30 650 |

373,8 |

25,5 |

268,5 |

|

27 |

Ейемю |

54 |

440 |

410 |

3 775 |

69,9 |

9,2 |

33,1 |

|

28 |

Тойдах |

51 |

510 |

530 |

5 006 |

98,2 |

9,4 |

43,9 |

|

29 |

Аяма |

94 |

188 |

1 040 |

3 926 |

41,8 |

3,8 |

34,4 |

|

30 |

Тирехтях |

95 |

642 |

992 |

14 952 |

157,4 |

15,1 |

130,98 |

|

31 |

Арангас |

63 |

1 010 |

703 |

13 861 |

220,0 |

19,7 |

121,4 |

|

32 |

Артык-Юрях |

60 |

410 |

654 |

2 003 |

33,4 |

3,1 |

17,5 |

Продолжение табл. 2

Table 2 (continued)

|

№ п/п |

Название реки |

Длина, км |

Падение, м |

Площадь водосбора, км2 |

Потенциальная мощность |

Средний расход воды, м3 |

Потенциальная энергия, 106·кВт/ч·год |

|

|

Суммарная от истока, кВт |

Удельная, кВт/км |

|||||||

|

33 |

Мал. Селери-кан |

58 |

672 |

1 250 |

15 817 |

272,7 |

12,7 |

138,6 |

|

34 |

Сергей |

58 |

550 |

500 |

3 078 |

53,1 |

6,2 |

26,96 |

|

35 |

Таклаун |

53 |

865 |

523 |

6 287 |

118,6 |

12,0 |

55,1 |

|

∑ F 150 931 |

∑ N 2 324 152 |

∑ 858,98 |

∑ 20 362,02 |

|||||

|

II район – N = 1000 – 100 тыс. кВт |

||||||||

|

1 |

Мухалкан |

50 |

440 |

540 |

3 843 |

76,9 |

7,1 |

33,7 |

|

2 |

Одонкан |

61 |

685 |

620 |

8 723 |

143,0 |

14,1 |

76,4 |

|

3 |

Буркагы |

64 |

342 |

990 |

10 928 |

170,8 |

11,0 |

95,7 |

|

4 |

Оемю |

81 |

1 010 |

1 918 |

46 715 |

576,7 |

24,4 |

409,2 |

|

5 |

Сорома |

62 |

230 |

978 |

3 688 |

59,5 |

3,8 |

32,3 |

|

6 |

Хара-Юрях |

53 |

740 |

470 |

8 613 |

162,5 |

18,3 |

75,4 |

|

7 |

Тирехтях |

86 |

780 |

1 860 |

24 569 |

285,7 |

13,2 |

215,2 |

|

8 |

Бурустах |

75 |

780 |

965 |

12 117 |

161,6 |

12,6 |

106,1 |

|

9 |

Ылэн |

54 |

860 |

600 |

8 978 |

166,3 |

14,96 |

78,6 |

|

10 |

Мекчерге |

52 |

1 110 |

460 |

8 238 |

158,4 |

17,9 |

72,2 |

|

11 |

Омук-Кюрелях |

51 |

1 340 |

400 |

10 236 |

200,7 |

25,6 |

89,7 |

|

12 |

Силяп |

51 |

1 182 |

940 |

25 256 |

495,2 |

26,9 |

221,2 |

|

13 |

Ытабыт-Юрях |

68 |

1 455 |

810 |

27 574 |

405,5 |

241,5 |

34,0 |

|

14 |

Тобанда-Сээнэ |

57 |

310 |

530 |

6 904 |

121,1 |

60,5 |

13,0 |

|

15 |

Оньоло |

63 |

1 054 |

930 |

23 932 |

379,9 |

25,7 |

209,6 |

|

16 |

Уорбого |

54 |

1 370 |

770 |

31 951 |

591,7 |

41,5 |

279,9 |

|

17 |

Улахан- Юрынья |

60 |

1 630 |

500 |

14 275 |

237,9 |

125,0 |

28,6 |

|

18 |

Тихон-Юрях |

99 |

1 028 |

882 |

20 155 |

203,6 |

22,9 |

176,6 |

|

19 |

Илинь-Юрях |

54 |

1 090 |

639 |

24 412 |

452,1 |

38,2 |

213,8 |

|

20 |

Гырбынья |

65 |

790 |

414 |

12 278 |

188,9 |

29,66 |

107,6 |

|

21 |

Куранах |

55 |

1 200 |

294 |

14 902 |

270,9 |

50,69 |

130,5 |

|

22 |

Мэльтэх-Юрюс |

56 |

560 |

457 |

8 303 |

148,3 |

18,2 |

72,7 |

|

23 |

Арга-Тарыннах |

72 |

320 |

780 |

4 202 |

58,4 |

36,8 |

5,4 |

|

24 |

Тарын-Юрях |

88 |

960 |

1580 |

38 852 |

441,5 |

24,6 |

340,3 |

|

25 |

Кынгырайдах |

50 |

1570 |

580 |

24 617 |

492,3 |

42,4 |

215,6 |

|

26 |

Дэлыгда |

59 |

720 |

500 |

9 380 |

159,0 |

18,8 |

82,2 |

|

27 |

Эйемю |

64 |

1 065 |

1 010 |

23 469 |

366,7 |

23,2 |

205,6 |

|

28 |

Быгыттах |

54 |

990 |

410 |

9 887 |

183,1 |

24,1 |

86,6 |

|

29 |

Матага-Эселях |

57 |

1 400 |

350 |

16 195 |

284,1 |

46,3 |

141,9 |

|

30 |

Бегара-Барыллылах |

53 |

1 230 |

257 |

10 649 |

200,9 |

41,4 |

93,3 |

|

31 |

Кенгкели |

61 |

890 |

470 |

10 741 |

176,1 |

22,9 |

94,1 |

|

32 |

Арга-Юрях |

70 |

795 |

1 140 |

16 829 |

240,4 |

14,8 |

147,4 |

|

33 |

Тас-Юрях |

62 |

1 488 |

804 |

47 297 |

762,9 |

58,8 |

414,3 |

|

34 |

Хаирдах |

87 |

1 639 |

755 |

48 727 |

560,1 |

64,5 |

426,8 |

|

35 |

Ыстаннах |

82 |

1 302 |

440 |

20 988 |

256,0 |

47,7 |

183,9 |

|

36 |

Хасан-Тирехтях |

66 |

1 304 |

630 |

29 419 |

445,7 |

46,7 |

257,7 |

|

37 |

Арга-Тирехтях |

58 |

1 235 |

562 |

18 766 |

323,6 |

33,4 |

164,4 |

|

38 |

Мечта |

54 |

1 305 |

160 |

3 439 |

63,7 |

21,5 |

30,1 |

|

39 |

Тарын |

51 |

1 235 |

230 |

6 224 |

122,0 |

27,1 |

54,5 |

|

40 |

Кынырындах |

53 |

686 |

480 |

7 247 |

136,7 |

15,1 |

63,5 |

Окончание табл. 2

Table 2 (end)

|

№ п/п |

Название реки |

Длина, км |

Падение, м |

Площадь водосбора, км2 |

Потенциальная мощность |

Средний расход воды, м3 |

Потенциальная энергия, 106·кВт/ч·год |

|

|

Суммарная от истока, кВт |

Удельная, кВт/км |

|||||||

|

41 |

Буор-Юрях |

76 |

1 426 |

440 |

8 425 |

110,9 |

19,1 |

73,8 |

|

42 |

Кес-Юрях |

52 |

430 |

330 |

1 314 |

25,3 |

3,98 |

11,5 |

|

43 |

БН |

56 |

347 |

256 |

2 745 |

49,0 |

10,7 |

24,0 |

|

44 |

Чемалга |

66 |

1 779 |

650 |

26 703 |

404,6 |

41,1 |

233,9 |

|

45 |

Умба |

82 |

1 405 |

882 |

34 882 |

425,4 |

39,5 |

305,6 |

|

46 |

Ючюгяй-Юрях |

76 |

1 450 |

630 |

16 654 |

219,1 |

26,4 |

145,9 |

|

47 |

Барыллылах |

77 |

1 422 |

1 090 |

26 788 |

347,9 |

24,6 |

234,7 |

|

48 |

БН |

77 |

318 |

350 |

3 214 |

41,7 |

9,2 |

28,2 |

|

49 |

Буор-Юрях |

52 |

1 053 |

170 |

4 729 |

90,9 |

27,8 |

41,4 |

|

50 |

Куранах-Сала |

73 |

1 345 |

620 |

29 284 |

401,2 |

47,2 |

256,5 |

|

51 |

Чалбанья |

54 |

393 |

168 |

1 875 |

34,7 |

11,2 |

16,4 |

|

52 |

Юнкюр |

77 |

361 |

329 |

1 914 |

24,9 |

5,8 |

16,8 |

|

53 |

Кебергене |

91 |

290 |

505 |

2 717 |

29,9 |

5,4 |

23,8 |

|

54 |

Оняча |

58 |

1 334 |

600 |

17 892 |

308,5 |

29,8 |

156,7 |

|

∑ F 168 605 |

∑ N 3 519 688 |

∑ 1 864,6 |

∑ 30 832,27 |

|||||