Исследование петроглифов Юго-Восточного Алтая в 2006 году

Автор: Черемисин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521250

IDR: 14521250

Текст статьи Исследование петроглифов Юго-Восточного Алтая в 2006 году

В сентябре-октябре 2006 г. автор продолжил изучение наскальных изображений на юге Российского Алтая (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Объектом изучения стали скальные выходы по берегам р. Чаган в урочищах Шин-Оозы, Соок-Тыт, Ак-Кол, Кара-Оюк, Абиджай (см. Черемисин, 2002, 2005). Данный район представляет собой локус, освоенный скотоводами высокогорной зоны Алтая, по крайней мере, с эпохи бронзового века. Наиболее многочисленными археологическими памятниками здесь являются петроглифы (Окладников и др., 1979; Окладникова, 1988; Кубарев, Маточкин, 1992).

Экспедиционные работы осуществлялись в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям”. Фиксация и исследование разновременных исторических реалий, воспроизведенных в петроглифах, изучение изобразительных сюжетов, связанных с жизнедеятельностью обитателей высокогорных долин и отразивших особенности образа жизни, хозяйства и мировоззрения населения, оставившего рисунки на скалах, позволяют расширить представления об их культуре. Также проводился мониторинг лишайников, соседствующих с петроглифами и перекрывающих наскальные изображения.

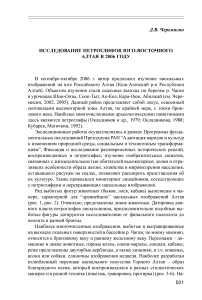

Ряд выбитых фигур животных (быков, лося, кабана) выполнены в манере, характерной для “древнейших” наскальных изображений Алтая (рис. 1, рис. 2). Очевидно, представлены дикие животные. Датировка данного пласта петроглифов дискуссионна, предположительно подобные выбитые фигуры датируются исследователями от финального палеолита до неолита и ранней бронзы.

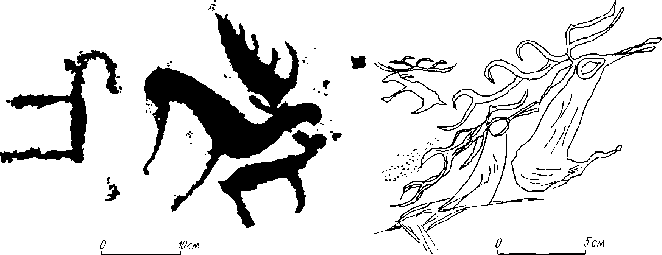

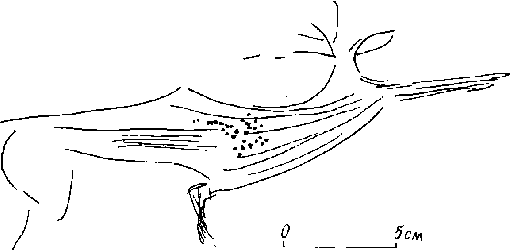

Наиболее многочисленные изображения, выбитые и выгравированные на выходах скальных поверхностей в бассейне р. Чаган, по моему мнению, относятся к бронзовому веку и раннему железному веку. Персонажи – домашние и дикие животные, горные козлы, олени-маралы, лошади, кабаны; реже представлены двугорбые верблюды, а также хищники, в т.ч. кошачьи, волки или собаки, единичны изображения медведя. Наиболее разработан излюбленный персонаж наскального искусства Горного Алтая – образ благородного оленя, который воспроизводился в разных стилистических манерах и в разной технике (пикетаж, гравировка, протирка) (рис. 3-6). На-

Рис. 1, 2. Изображение лося, урочище Абиджай.

Рис. 3. Изображение оленя, Ак-Кол.

иболее достоверно выделяется иконографический стандарт, канонично представленный стилизованными оленями “в стиле оленных камней” – статуарных памятников Центральной Азии. Выбитые фигуры оленей, выполненные в данном стиле на скалах в бассейне р. Чаган, нередко подновлены в более позднюю эпоху путем прочерчивания абриса.

Антропоморфные персонажи представлены в сюжетах охоты, ко-итальных сценах, женские персонажи изображены ведущими в поводу домашних быков. На скальных выходах обнаружены выбитые и выгравированные изображения колесного транспорта эпохи бронзового века (Черемисин, 2003, 2005). Воспроизведение средств передвижения на колесах связано с освоением высокогорных речных долин скотоводами в эпоху поздней бронзы, отражает практику использования легких двухколесных колесниц в военном деле и мифологию создателей колесничных сюжетов.

Разнообразные воинские реалии – оружие, доспехи, атрибуты конского убранства переданы в технике тонкой гравировки, широко распространившейся в эпоху раннего средневе-

Рис. 4 – 6. Изображения оленей, левый берег р. Чаган.

ковья. Древнетюркские граффити зафиксированы на скалах по обоим берегам р. Чаган и составляют представительную коллекцию (Черемисин, 2004). Некоторые из них подновлены в более позднее время.

Традиции нанесения изображений на скалы не была прервана в эпоху нового и новейшего времени, многочисленны граффити, которые отличает слабая патинированность и воспроизведение реалий, отражающих быт современных кочевников. Представлены переносные и стационарные жилища, охота и выпас домашнего скота (животные отмечены тамгами), а также, очевидно, моменты шаманской практики (Черемисин, 2005). Техника тонкой гравировки позволяет наскальным художникам в деталях воспроизводить элементы национальной одежды, охотничье оружие, тамги. Самые поздние рисунки запечатлели реалии современной жизни, немало посвятительных надписей, в т.ч. стихотворных.

Таким образом, продолжение работ по изучению наскального искусства юго-восточного Алтая позволяет уточнить ряд данных о распространении сюжетов и стилей, связанных с культурами охотников и скотоводов высокогорной зоны. Традиции наскального искусства были распространены здесь во все времена, когда в долинах рек, берущих начало на ледниках и служивших плодородными пастбищами, развивались самобытные культуры населения, основу хозяйства которого составляли охота и подвижное скотоводство. Системы природопользования, основанные на вертикальной смене пастбищ в течение года, были выработаны скотоводами за тысячелетия. Традиционные места стоянок, маршруты перекочевок пастухов юговосточного Алтая отмечены петроглифами разных эпох.