Исследование петроглифов российского Алтая в 2015 году

Автор: Черемисин Д.В., Зоткина Л.В., Плиссон Х., Кретан К., Женест Ж.-М., Деллануа Ж.-Ж., Раванель Л., Делин Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации результатов экспедиционных исследований, осуществленных в рамках продолжающегося международного проекта. Объектами изучения стали наскальные изображения на юге Российского Алтая - памятники Калгутинский Рудник и Джурамал. Петроглифы этих памятников выполнены на различных скальных субстратах - риолитах скальной возвышенности в верховьях долины р. Калгуты на Укоке и патинированных выходах сланцевых скал по правому берегу р. Карагем. Сравнительное изучение топографических, технологических, стилистических, хронологических аспектов двух комплексов позволяет сделать заключение о своеобразии и общих чертах в распространении традиций наскального искусства региона. На Укоке впервые проведены геоморфологические исследования, направленные на определение возраста архаических петроглифов памятника Калгутинский Рудник. Сделан вывод о довольно раннем (14-10 тыс. лет) сходе ледника и открытости скальных плоскостей в эпоху финального плейстоцена. Результаты датирования в лабораториях Франции полученных образцов скальных поверхностей должны в будущем объективировать эти представления. Продолжены трасологические исследования архаических изображений Укока, позволившие сделать вывод о предварительной подготовке скальных поверхностей перед нанесением петроглифов. Произведена инвентаризация всех фигур комплекса, в том числе изображений, которые раньше не фиксировались. Произведены ГИС-картографирование, описание, фотофиксация изображений. На памятнике Джурамал, изучавшемся около 20 лет назад, применен комплекс современных методик документирования и исследования петроглифов. Произведены макрофотосъемка и фотограмметрия, трасологическое изучение и фиксация изображений на цифровую фотокамеру. Сделаны выводы о сохранении носителями традиционной культуры почитания священных скал с петроглифами.

Геоморфология, петроглифы, трасология, фотограмметрия, эксперимент, калгутинский рудник, джурамал

Короткий адрес: https://sciup.org/14522271

IDR: 14522271 | УДК: 703.31.1

Текст научной статьи Исследование петроглифов российского Алтая в 2015 году

В 2015 г. международный коллектив исследователей продолжил полевое изучение памятников наскального искусства Алтая в рамках международного проекта РГНФ – Дома наук о человеке (Франция). Исследовались петроглифические памятники на юге Российского Алтая – Калгутин-ский Рудник на плоскогорье Укок и Джурамал в низовьях р. Карагем (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Основная задача, стоявшая перед авторами, заключалась в адаптации современных способов документирования и определения возраста петроглифов. Наибольший интерес представляла проблема раннего возраста петроглифов местонахождения Калгутинский Рудник на плоскогорье Укок [Черемисин, Зоткина, Миклашевич и др., 2013; Черемисин, Зоткина, Плиссон, Кре-тан, 2014].

Традиционные и новые методы фиксации наскальных изображений и определения возраста петроглифов (в том числе цифровая фотография и фотограмметрия для копирования и трасология для решения вопросов, связанных с техникой нанесения фигур на скальные поверхности), которые применялись в ходе экспедиционных работ в 2013 и 2014 гг., были существенно расширены. Коллектив исследователей пополнили специалисты в области геоморфологии ледниковых зон из лаборатории EDYTEM (Университет Савойи), геоморфологи и гляциологи.

Концепцию поздеплейстоценового возраста архаических петроглифов Укока В.И. Молодин и Д.В. Черемисин основывали на заключении российских гляциологов о том, что интенсивное таяние ледника и освобождение плоскогорья произошло 14–13 тыс. лет назад, когда скальные поверхности, отполированные и испещренные следами схода льда, были уже свободны [Редькин, 1998, 442

с. 12; Молодин, Черемисин, 1999, с. 86]. Французские коллеги начиная с первых совместных экспедиций всегда стремились составить собственные геоморфологические заключения и в 2015 г. провели свои работы. Объектами изучения были долина р. Калгуты и непосредственно скальные выходы, на которых зафиксированы выбитые фигуры.

В результате проведенных разведок и анализа спутниковых снимков долины р. Калгуты были выделены три моренных комплекса разного размера в верховьях реки и у входа в долину. Предварительно морены были датированы в пределах 14–10 тыс. лет. Для подтверждения данного заключения были собраны образцы пород, составляющих субстрат для нанесения рисунков. Основные породы, формирующие скальную возвышенность, определены как риолиты, возраст которых предполагается определить по космогенным радионуклидам в лабораториях Франции. Кроме риолитов взяты образцы из жил кварца и из гранитов, которые также могут быть датированы изотопным методом.

Что касается исследований скальных поверхностей, то в результате изучения следов, оставленных ледником на скале, были выявлены три зоны, в которых «шрамы», оставленные движущимся ледником, различаются по направленности. Различные по направлению следы на верхнем и среднем участках возвышенности связаны с разными потоками льда, спускавшимися в разное время, а в нижней зоне отмечается только одно направление, маркирующее самый последний сход льда. Геоморфологами высказано предположение о том, что в верхней и средней зонах плотность скальной поверхности выше, чем в нижней зоне, и поэтому последний сход моренно-ледниковой массы стер следы предыдущих, зафиксированных выше, в других зонах. С этим феноменом может быть связана также наибольшая концентрация «архаических» петроглифов в нижней части возвышенности, так как здесь их было проще нанести на чрезвычайно прочные скальные поверхности.

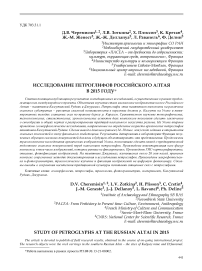

Традиционные археологические методы документации петроглифов позволили завершить инвентаризацию всех фигур памятника. Была зафиксирована 61 плоскость со 120 изображениями в трех различных зонах. Проведено ГИС-картографирование фигур и их описание, включающее заключения о технике нанесения. Это известные ранее и вновь обнаруженные фигуры, наибольшее количество архаических фигур сконцентрировано внизу. При описании изображений отмечено сочетание различных техник нанесения изображений – выбивки, гравировки, прошлифовки. В нижней зоне была обнаружена фигура, заметная только в очень специфических условиях освещения в определенные часы дня. При ее копировании на транспарант только с применением мощного увеличительного стекла для фиксации каждого удара удалось получить прорисовку (рис. 1). Ранее подобные фигуры не были зафиксированы, хотя были увидены и определены как «фантомы».

Были продолжены опыты трасологического исследования архаических петроглифов Калгутин-ского Рудника, начатые в 2013 г. [Черемисин, Зоткина, Миклашевич и др., 2013; Черемисин, Зоткина, Плиссон, Кретан, 2014]. Только этим летом была выявлена серия новых следов, которые не удавалось зафиксировать ранее. По всей вероятности, они указывают на специфический способ обработки скальной поверхности. На некоторых участках изображений, выполненных в технике выбивки, были обнаружены тончайшие прерывистые гравированные линии. Такие следы располагаются как хаотично в одних случаях, так и систематически, параллельно выбитым линиям изображений – в других. Подобные следы фиксируются на экспериментальных образцах, выполненных в технике прошлифовки при помощи

Рис. 1. Новое «архаическое» изображение. Калгутинский Рудник.

1 – общий вид; 2 – всестороннее обследование; 3 – выборочное обследование (предположение).

обломков риолита – основной породы местонахождения с петроглифами.

Образование подобных микрогравировок в ходе прошлифовки объясняется следующим образом: гранулы фрагмента породы, служившего в качестве орудия, под давлением проскальзывали по поверхности скалы, нарушая целостность тончайшей корки, появившейся в результате движения ледника. Этим объясняется параллельное расположение линейных микроследов. Обнаруженные гравировки, скорее всего, указывают на особый способ предварительной подготовки поверхности перед нанесением изображений в технике пикетажа. Такая подготовка, вероятно, была необходима для того, чтобы выполнить последующую выбивку на чрезвычайно твердой заполированной ледником поверхности скалы.

Памятник наскального искусства Джурамал, расположенный в нижнем течении р. Карагем вблизи традиционной кочевой тропы на большой высоте над речной террасой, был исследован коллективом в ходе короткого посещения. Петроглифы здесь нанесены на горизонтальных и спускающихся к реке плоскостях серого сланца, покрытого коричневым, местами черным загаром. Опыт сравнительного изучения петроглифов, выполненных на ином, отличном от Укокского, субстрате, представляет явный интерес. Кроме того, такие методы фиксации изображений, как цифровая фотосъемка и фотограмметрия, а также трасологические исследования, проведенные в 2015 г., были недоступны двадцать лет назад [Черемисин, 1995; Cheremisin, 1996].

С калгутинскими петроглифы Джурамала сближает расположение выбитых и выгравированных фигур на сильно заполированных горизонтальных скальных поверхностях. Представлены изображения животных – быков, лошадей, маралов, горных козлов, лосей, кабанов, верблюдов, хищников, а также антропоморфных персонажей в сценах охоты, вооруженных воинов или охотников, всадников, колесниц. Ранние петроглифы датируются эпохой развитой и поздней бронзы (середина – конец II тыс. до н.э.). Рубеж эпохи бронзы и раннего железного века отмечают петроглифы в стиле оленных камней. В числе редких сюжетов – композиция с лучником, направляющим стрелу в хищную птицу, и образ «солнцерогого» оленя (рис. 2).

Ряд палимпсестов, зафиксированных на памятнике, позволяет судить об этапах заполнения скальных плоскостей, смене стилей. Часть петроглифов памятника подновлена, включена в контекст новых, современных сцен с воспроизведением реалий наших дней. На памятнике множество миниатюрных гравюр, фигур, при воспроизведении которых применялось сочетание различных технических приемов, чаще всего – выбивка по грави-

Рис. 2. Образ «солнцерогого» оленя. Джурамал.

рованному эскизу. При помощи макрофотографии были зафиксированы миниатюры и технические приемы создания петроглифов. Мягкие сланцы как скальный субстрат, по сравнению с риолитами Укока, позволяли детализировать нанесенные на них фигуры.

Традиционно на вершине одного из скальных выходов с петроглифами над Карагемом местными охотниками устанавливается череп горного козла с огромными рогами. Ж.-М. Женестом собрана коллекция черепов копытных у подножия скалы. Зафиксированы современные рисунки, вырезанные на патинированных плоскостях, целый ряд подновленных рисунков, а также несколько композиций, в которых современные изображения включены в контекст древних сюжетов. Кроме того, на памятнике большое количество посетительских надписей, автографов, оставленных местными жителями.

Таким образом, в ходе полевых исследований в 2015 г. были собраны сравнительные материалы для дальнейшего изучения. Ряд методов был впервые применен при изучении петроглифов Российского Алтая.

Список литературы Исследование петроглифов российского Алтая в 2015 году

- Молодин В.И., Черемисин Д.В. Древнейшие наскальные изображения плоскогорья Укок. -Новосибирск: Наука, 1999. -160 с.

- Редькин А.Г. Природные условия плоскогорья Укок в позднем плейстоцене -голоцене: автореф.. дис. канд. геол. наук. -Барнаул, 1998. -21 с.

- Черемисин Д.В. Наскальные изображения Джурамала (Горный Алтай)//Древнее искусство Азии. Петроглифы. -Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1995. -С. 75-81.

- Черемисин Д.В., Зоткина Л.В., Миклашевич Е.А., Лбова Л.В., Женест Ж.-М., Плиссон Ю., Кретан К. Исследование технологических особенностей наскаль

- ных изображений Горного Алтая в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX -С. 362-368.

- Черемисин Д.В., Зоткина Л. В., Плиссон Ю., Кретан К. Исследование петроглифов Калгутинского Рудника в 2014 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 314-317.

- Cheremisin D.V. Les représentations rupestres de l’Altai du Sud//Dossiers d’Archéologie. -Dijon: Faton, 1996. -No. 212. -P. 66-73.