Исследование погрешностей измерений затухания оптических волокон волоконно-оптических линий передачи

Автор: Баскаков Владимир Семенович, Косова Алевтина Леонидовна, Прокопьев Владимир Ильич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии телекоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.11, 2013 года.

Бесплатный доступ

Показаны перспективы развития волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), которые обусловливают возрастание роли метрологического обеспечения измерений параметров волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) в процессе эксплуатации, повышение точности и надежности полученных результатов. Рассмотрены области применения метода обратного рассеяния и доказана необходимость учета влияния уровня шумов рефлектограммы на погрешность измерения затухания оптической линии и ее отдельных фрагментов. Исследованы погрешности измерения коэффициента затухания и затухания соединений оптических волокон (ОВ) в зависимости от отношения сигнал/помеха (SNR) и протяженности «квазирегулярных» участков. Приведены результаты экспериментальных исследований, позволяющих корректно выявить деградацию характеристик волоконно-оптических линий на ранних стадиях и сформулировать требования к условиям проведения измерений параметров ВОЛП методом обратного рассеяния.

Волоконно-оптические системы передачи, оптический рефлектометр, линейная аппроксимация, погрешность измерения, экспериментальные исследования, анализ результатов

Короткий адрес: https://sciup.org/140191661

IDR: 140191661 | УДК: 621.372.8

Текст научной статьи Исследование погрешностей измерений затухания оптических волокон волоконно-оптических линий передачи

Основной тенденцией развития современных систем телекоммуникаций является применение волоконно-оптических систем передачи (ВОСП), представляющих собой совокупность активных и пассивных устройств, предназначенных для передачи информации на расстояние по волоконно-оптическим линиям передачи (ВОЛП). ВОЛП – это вид направляющей системы, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам (ОВ) [1-2]. Убедительные успехи, которые демонстрируют в этой области страны Западной Европы, Северная Америка и Япония, доказывают безусловную перспективность разработок в этом направлении. В России введены в эксплуатацию такие международные ВОСП, как «Россия – Дания», «Россия – Турция – Италия», «Россия – Япония – Южная Корея» и т.д., осуществляется планомерная цифровизация сетей связи на базе ВОЛП как на региональных уровнях, так и в масштабах страны. В свете происходящих перемен неуклонно повышается роль и значение работ в сфере метрологического обеспечения измерения параметров ВОЛП, повышения точности и надежности полученных результатов.

Наиболее универсальным и разработанным методом контроля параметров ВОЛП, рекомендованным МСЭ-Т, ГОСТ РФ, в настоящее время является метод обратного рассеяния [3-4]. Он находит применение при определении регулярности и коэффициента затухания ОВ, измерения затухания смонтированной волоконно-оптической линии, отдельных ее участков, затухания сварных и механических соединений ОВ, расстояний до неоднородностей оптической линии, длины оптического кабеля (ОК) и т.д. Все параметры ВОЛП определяются по реф-лектограмме, представляющей собой зависимость уровня потока обратного рассеяния от расстояния.

Основными параметрами ВОЛП, измеряемыми в процессе строительства и эксплуатации, являются: затухание соединений ОВ, отдельных участков и целиком смонтированной оптической линии, коэффициент затухания на регулярных участках. В процессе обработки рефлектограмм выполняются процедуры линейной аппроксимации регулярных участков, по результатам которых вычисляются указанные характеристики ВОЛП. Квазирегуляр-ные участки рефлектограмм заменяются гипотетическими линейными зависимостями вида:

что для случая анализа потока обратного рассеяния преобразуется как где – уровень потока обратного рассеяния в анализируемой точке, дБ; с – постоянная, определяющая уровень потока обратного рассеяния в начале аппроксимируемого участка, дБ; α – коэффициент затухания, дБ/км; х – расстояние до анализируемой точки, км.

Затухание а1,2 между двумя произвольно выбранными точками оптической линии определяется как разность уровней а(х) в начале а(х1) и конце а(х2) измеряемого участка. При этом где х1 – расстояние до начала измеряемого участка, км; х2 – расстояние до конца измеряемого участка, км; α – коэффициент затухания – параметр b аппроксимирующей прямой (1), дБ/км. При определении параметров аппроксимирующих прямых используются методы:

-

- двух точек – в случае измерения затухания на смонтированном участке;

-

- метод наименьших квадратов – в случае измерения затухания и коэффициента затухания на «квазирегулярном» участке.

В первом случае параметры аппроксимирующих прямых определяются из соотношений

• J2 " V1

Л2 - где у1 и у2 – уровни обратнорассянного потока, соответствующие началу и концу аппроксимируемого участка, дБ; х1 и х2 – по-прежнему расстояния до начала и конца указанного участка, км.

Во втором случае те же параметры определяются соотношениями [4]

^j^iOcp-^]^ 6=J1=1VC^L.

где y i и x i – координаты границ интервалов разбиения аппроксимируемого участка, дБ и км соответственно; ( n – 1) – число участков разбиения.

Таким образом, при определении параметров аппроксимирующих прямых в обоих случаях необходимо знание координат yi и xi рефлектограмм в заданных точках. Погрешность измерения расстояния xi в основном определяется неточностью задания показателя преломления сердцевины ОВ. Этот параметр ОВ устанавливается оператором в процессе выбора режима работы оптического рефлектометра с погрешностью не хуже 0,001%, которой в дальнейшем можно пренебречь. Остановимся подробнее на погрешности измерения уровней y i обратнорассеянного потока.

Особенностью метода обратного рассеяния является то, что параметры затухания рассчитываются по результатам линейной аппроксимации участков рефлектограммы, на которой в любой точке присутствует некоторый уровень шума [3]. Следовательно, в соотношениях (4) и (5) уровни y i измеряются с погрешностью, которая приводит к погрешности определения параметров аппроксимирующих прямых и, как следствие, к погрешности вычисления характеристик оптической линии (3).

На рис. 1 представлены рефлектограммы фрагмента оптической линии, полученные при различных значениях отношения «сигнал /помеха» (SNR).

Рис. 1. Типичные рефлектограммы фрагмента оптической линии при различных SNR

Определим абсолютную погрешность ^ш ’ дБ, измерения уровня потока обратного рассеяния в произвольной точке рефлектограммы с учетом наличия шума где ас – абсолютный уровень сигнала; дБ, в заданной точке рефлектограммы при отсутствии шума я. =101g(P /Р), ас+аш ^lOlg^^"

Р с – мощность потока обратного рассеяния в анализируемой точке, Вт; Р 0 = 10-3, Вт – абсолютный нулевой уровень мощности сигнала в анализируемой точке на зашумленной рефлектограмме, дБ; Р ш – мощность шума, Вт. Тогда

A, = 101g^-^-101g^ = 101g[l + ^]. Po Po Pc

С учетом того, что

SNR = 5\6 — = -5^ — ’

P™ Pc можно записать

Окончательно будем иметь

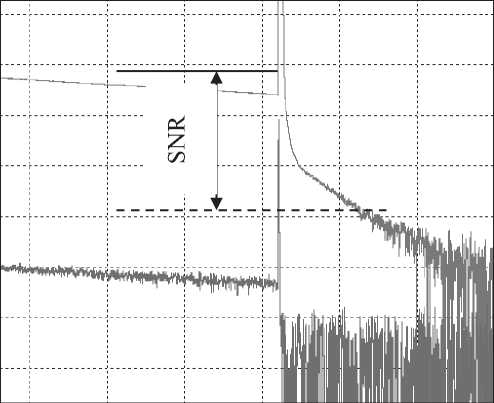

Л„^101ё[1 + 10-5™'5],дБ. (6)

График зависимости ^Ш ’ дБ, от SNR представлен на рис. 2. Он позволяет оценить погрешность измерения уровня сигнала уi от воздействия помехи. Величина ^ш может принимать значения от 0,01 дБ при SNR ≥ 12 дБ до 1,5 при SNR ≤ 2 дБ [56]. Очевидно, что данная погрешность приводит к погрешности определения параметров аппроксимирующих прямых (4)-(5) и, следовательно, к погрешностям измерения характеристик ВОЛП.

Рис. 2. Зависимость абсолютной погрешности определения уровня обратного рассеяния от отношения «сигнал/помеха»

Рекомендации [4] по корректному выбору величины SNR справедливы на этапе идентификации рефлектограмм, но не позволяют оценить погрешности измерений и дать ответы на следующие вопросы:

-

- какова погрешность измерения затухания локальной неоднородности при выполнении указанных требований и произвольных значениях SNR;

-

- какова погрешность измерения интегральных характеристик оптической линии (например коэффициент затухания) при различных SNR;

-

- каким образом влияет протяженность «ква-зирегулярных» участков на погрешность измерения параметров ОВ.

При измерении затухания ВОЛП и ее фрагментов согласно (3) необходимо определять коэффициенты затухания соответствующих участков. При измерении потерь на соединениях ОВ также возникает необходимость в определении коэффициентов затухания прилегающих участков [4].

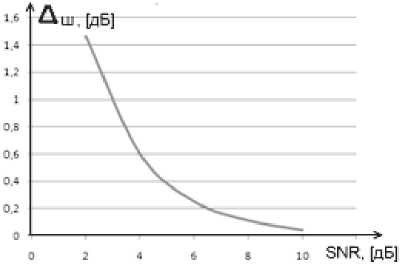

На рис. 3 представлен фрагмент «зашумленной» рефлектограммы оптической линии, содержащий сварное соединение ОВ и результаты линейной аппроксимации прилегающих «квазире-гулярных» участков с использованием четырехточечной схемы расстановки маркеров.

На рис. 3 приняты следующие обозначения: 1 – аппроксимирующие прямые при SNR ≥ 15 дБ; 2 – аппроксимирующие прямые при SNR≤4 дБ; An — Aa^Aa, – погрешность измерения потерь, возникающая вследствие воздействия шума.

Рис. 3. Принцип определения потерь на сварном соединении ОВ

Измерение затухания ВОЛП в процессе эксплуатации осуществляется с целью контроля соответствия параметров ОВ действующим нормам [5]. При этом определяется разность текущего значения параметра а(t) и соответствующего ан по нормам: A = [a(0 - «„]. Указанный подход справедлив как при оценке затухания отдельных участков ВОЛП, коэффициента затухания, так и затухания соединений ОВ. Затем задается минимальная величина отклонения ∆min , при которой делается вывод о деградации измеряемого параметра. Как правило, принимается ^min 0,5(2h Для принятия корректного решения о несоответствии характеристик оптической линии нормам на ранних стадиях их деградации необходимо выполнение условия [6-7]:

Aa(O = 0,5A„„„, (7)

где ∆ а ( t ) – погрешность измерения текущего значения параметра оптической линии.

Изложенное свидетельствует о необходимости исследования влияния шумов рефлектограмм (SNR) и протяженности «квазирегулярных» участков на погрешности измерения затуханий волоконно-оптических линий.

Экспериментальные исследования указанных погрешностей производились в соответствии с структурной схемой на рис. 4

Рис. 4. Структурная схема измерения параметров ВОЛП

На схеме рис. 4 приняты следующие обозначения: 1 – оптический рефлектометр НР Е6000А; 2 – патчкорд; 3 – регулируемый оптический аттенюатор EXFO FVA-600; 4 – катушка со стандартным одномодовым волокном SMF-28eТМ фирмы «Corning» длиной 20 км; 5 – сварочное соединение двух одномодовых волокон; 6 – катушка со стандартным одномодовым волокном SMF–28eТМ фирмы «Corning» длиной 4 км. Параметры измерений: длина волны оптической несущей 1550 нм; длительность зондирующего импульса 100 нс ; диапазон расстояний (дальность) 40 км; время усреднения 30 с.

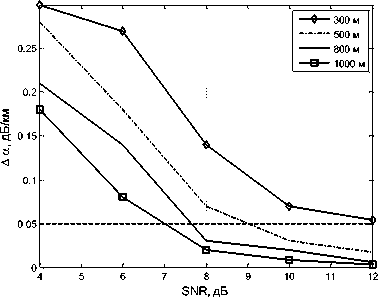

Рис. 5. Зависимости абсолютной погрешности измерения коэффициента затухания от условий измерений

По схеме рис. 4 проводились многократные измерения коэффициента затухания a [дБ/км] и затухания сварных соединений a [дБ] при различных значениях SNR и протяженности «ква-зирегулярных» участков L ку. Оценка «сверху» погрешности Ka однократного измерения коэффициента затухания определялась в соответствии с соотношением:

ha=\a-a\ , дБ/км; (8)

I max x 7

1 "

где: а =-^а, – математическое ожида- n /=1 '

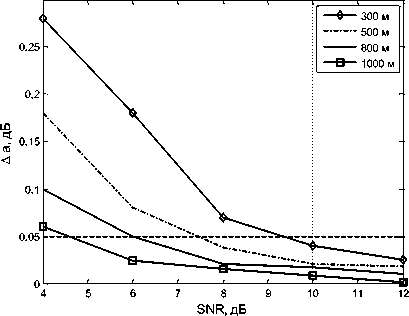

ние результатов многократных измерений коэффициента затухания при SNR ≥ 12 дБ и L^> 1500 m, дБ/км; n = 10 – объем выборки; αi – результат i -го измерения, дБ; αj – результат измерения при заданных значениях SNR и L ку, которому соответствует максимальное отклонение от ā ст; дБ. На рис. 5 представлены зависимости ∆ α от SNR, полученные при различных значениях L ку. На рис. 6 представлены зависимости ∆ а от SNR, полученные при различных значениях L ку.

Рис. 6. Зависимости абсолютной погрешности измерения затухания соединения ОВ от условий измерений

Пунктиром на рис. 5-6 показан принцип определения условий проведения измерений, позволяющих обеспечить уровень погрешностей ∆α и ∆а, отвечающих требованиям (7). Результаты экспериментальных исследований позволяют объективно оценить погрешность измерений затухания ВОЛП, выполненных в различных условиях. Это дает возможность корректно выявить деградацию характеристик оптической линии на ранних стадиях и обоснованно сформулировать требования к режиму работы оптического рефлектометра, обеспечивающему заданный уровень погрешностей измерения.

Список литературы Исследование погрешностей измерений затухания оптических волокон волоконно-оптических линий передачи

- Направляющие системы электросвязи: Учебник для вузов. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация. Под ред. В.А. Андреева. М.: Горячая линия -Телеком, 2010. -424 с.

- Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. М.: Сайрус Системс, 1999. -672 с.

- Листвин А.В., Листвин В.Н. Рефлектометрия оптических волокон. М.: ЛЕСАРарт, 2005. -208 с.

- Андреев В.А., Бурдин В.А., Баскаков В.С., Косова А. Л. Измерения на ВОЛП методом обратного рассеяния. Самара: Изд. СРТТЦ ПГУТИ, 2011. -107 с.

- Нормы приемно-сдаточных элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России №97 от 17.12.97 г.

- Baskakov V.S., Bourdine A.V., Kosova A.L. Analysis and estimation of errors occurring during fiber optic attenuation measurements by the optical time domain reflektometry technique//Proceedings of SPIE. Vol. 6277, 30 May 2006. -62770F-1 -62770F-9.

- Баскаков В.С., Косова А.Л., Прокопьев В.И. Исследование ранних стадий деградации затухания оптического волокна кабелей связи введенных в эксплуатацию//Материалы МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций». Казань: Изд. КГТУ, 2011. -С. 291-292.