Исследование поминального комплекса V - начала VI века Аржан-Бугузун на Алтае

Автор: Кубарев Г.В., Слюсаренко И.Ю., Кубарев В.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521539

IDR: 14521539

Текст статьи Исследование поминального комплекса V - начала VI века Аржан-Бугузун на Алтае

В полевом сезоне 2009 года Чуйский и Дендрохронологический отряды Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН проводили совместные археологические работы на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Объектом исследования стало большое сооружение с валом и рвом в верховьях р. Бугузун, близ границы с Республикой Тыва.

Этот памятник был открыт в 1979 году В.Д. Кубаревым и отнесен к древнетюркским поминальным сооружениям. Позднее, в своей монографии, посвященной древнетюркским изваяниям Алтая, В.Д. Кубарев причислил это сооружение к одному из десяти известных на Алтае поминальных памятников древнетюркской знати [1984, с. 51–55]. Это т.н. аютинский тип оградок, окруженных валом и рвом. Однако даже при визуальном осмотре памятника до начала археологических работ бросалось в глаза то, что объекты, окруженные валом и рвом, не являются оградками, а скорее напоминают круглые насыпи курганов. На памятнике отсутствовали такие неотъемлемые атрибуты древнетюркских поминальных сооружений, как изваяния и балбалы. Необычность этого сооружения была отмечена и В.Д. Кубаревым [1984, с. 53]. В ходе работ предстояло определить характер этого, единственного в своём роде, памятника на Алтае, его хронологическую и культурную принадлежность.

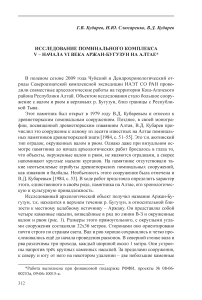

Исследованный археологический объект получил название Аржан-Бу-гузун, т.к. находится в верхнем течении р. Бугузун, в относительной близости к местному целебному источнику – Аржану. Он представлял собой четыре каменные насыпи, возведённые в ряд по линии В-З и окруженные валом и рвом (рис. 1). Размеры этого прямоугольного, с округлыми углами сооружения составляли 32х36 метров. Сторонами оно ориентировано почти строго по странам света. Вал и ров хорошо сохранились и четко прослеживались ещё до начала проведения раскопок. В северной стенке вала и рва различимы три прохода, каждый шириной около 1 метра. Они устроены напротив трёх крупных каменных насыпей. За пределами сооружения, к северу и югу от него на некотором удалении – две небольшие каменные

Рис. 1. Вид сверху на зачищенные насыпи объектов памятника Аржан-Бугузун.

кладки. Сооружение с валом и рвом выглядит изолированным и никоим образом не привязано к памятникам других, предшествующих эпох – поблизости их просто нет.

Каменные насыпи оказались сильно задернованными, что довольно необычно для этого высокогорного района Южного Алтая. Вероятно, этот факт объясняется большей увлажненностью долины Бугузуна и наличием болот по сравнению с другими районами Южного Алтая. Большие объекты (№ 1 – диаметр 6,3 м; № 2 – диаметр 9-9,8 м) были сложены из крупных камней в 2-3 слоя, малые объекты (№ 3 – диаметр 4,2 м; № 4 – диаметр 1,8–2,2 м) – из небольших камней и галек в 1–2 слоя. В центре насыпей пространство, как правило, не было заполнено камнями и здесь прослежены мощные зольные пятна, в которых фиксировались отдельные жженые кости животных или человека. Под насыпями трёх объектов (№ 1–3) обнаружены фрагменты керамических сосудов, с орнаментом от прокатанного штампа. Под каменными насыпями курганов не было зафиксировано ям и погребений. Исследование памятника проводилось сплошной зачисткой и снятием дёрна внутри вала и рва – т.е. всё межкурганное пространство было зачищено. Однако каких либо дополнительных сооружений, ямок или зольных пятен на этом пространстве не было выявлено. Вал и ров со всех четырёх сторон были прорезаны траншеями, с целью установления конфигурации, размеров и их конструктивных особенностей.

Наиболее интересная находка была сделана в зольном пятне объекта № 1. Здесь был зачищен уздечный набор, состоящий из железных удил с псалиями и бронзовых, позолоченных бляшек, выполненных в т.н. полихромном стиле. Несомненно, что все бляшки сделаны одним мастером в едином стиле. Они овальной и круглой формы, отличаются друг от друга размерами и вставками из разных полудрагоценных камней – красноватого и бежевого цветов. Вставки в виде кабошонов занимают центральную часть предмета, вокруг гнезда, по краю бляшки имеется ободок из крупной зерни или из филигранной проволоки, имитирующей зернь. В таком же стиле оформлены две уздечные бронзовые пряжки. Их щиток выполнен в виде такой же круглой бляшки со вставкой из полудрагоценного камня. Уздечный набор украшали также прямоугольные бляшки со вставками из камней и серебряный набалдашник. Любопытно, что насечки, выполненные на железных S-образных псалиях, имитировали их изготовление из витого прута. Пожалуй, единственная вещь, найденная в этом скоплении артефактов, не относилась к уздечному набору – это золотая бляшка, вероятно, являвшаяся нагрудным медальоном человека. Она имеет два ободка из зерни, а в центре – вставку из граната (?).

Необходимо отметить, что все предметы были уложены на почти прогоревшее кострище, а не бросались в огонь. Несмотря на окалину, поврежденность от высокой температуры некоторых бляшек и их вставок из камней, в целом, уздечный набор и железные удила прекрасно сохранились.

Исследованный памятник Аржан-Бугузун является первым и пока единственным в своем роде на Алтае. Археологические памятники такого круга, несмотря на свою единичность, встречаются на территории всей степной полосы Евразии: от Алтая до Северного Причерноморья. К этому кругу памятников принадлежат: погребение в Бома на территории Синь-цзяня [The ancient culture , 2008, 258-261 pp.], катакомбное погребение в местности Шамси в Киргизии [ K ožombe r dieva etc. 19 9 8], погребение у оз. Борового в Казахстане [Бернштам, 1949], ряд склепов (50,65,72,76) Бо-рижарского могильника в Казахстане [Байпаков и др., 2005, с. 203]. Наконец, два погребения на р. Морской Чулек в Северном Причерноморье являют собой пример наиболее удалённого на запад распространения подобных памятников [Засецкая и др., 2007].

Наибольшую близость находки из Аржан-Бугузуна обнаруживают с материалами из катакомбного погребения в Шамси в Киргизии [Kožomberdieva etc. 19 9 8]. Здесь, в том чи с ле, обнаружен у з дечный набор с аналогичными небольшими удилами, снабженными S-образными псалиями [Kožomberdieva etc. 1998, Abb. 9, 8, 9 ]. На уздечные ремни крепились бляшки различной формы, многие из которых аналогичны изделиям из Аржан-Бугузуна. Они также выполнены из бронзы и позолочены, хотя некоторые детали оформления отличны. Не исключено, что часть круглых бляшек, найденных на алтайском памятнике, могла украшать переднюю луку седла, как в случае с подобными находками из Шамси [Kožomberdieva etc. 1998, Abb. 7, 2 ]. Как предполагают авторы публикации материалов из погребений Морского Чулека, в Центральной Азии могли существовать ювелирные мастерские, продукция которых обнаруживается не только на территории современных Киргизии и Казахстана, а теперь и Алтая, но и в Северном Причерноморье [Засецкая и др., 2007, с. 80].

Все вышеперечисленные памятники характеризуются богатством погребального инвентаря, представленного золотыми украшениями костюма и конской сбруи. Погребенные в них люди, несомненно, принадлежали к высшим слоям кочевнического общества. Этим во многом объясняется их единичность. Авторы раскопок и публикаторы этих погребальных комплексов достаточно единодушно и убедительно датируют их второй половиной V – началом VI вв. ∗ Вероятно, к этому же времени следует относить и памятник Аржан-Бугузун. Взятые для радиоуглеродного анализа образцы угля, вероятно, смогут уточнить датировку исследованного комплекса в верховьях р. Бугузун.

Принципиальным отличием исследованного памятника в местности Аржан-Бугузун от уже упомянутых аналогичных памятников в Киргизии, Казахстане, Туркестане и Северном Причерноморье является тот факт, что на алтайском памятнике не было зафиксировано погребений. Можно лишь предполагать, что это сооружение имело поминальный характер, однако аналогов ему не известно. Оно лишь отдельными элементами сходно с поминальными сооружениями древнетюркской знати, а именно – наличием вала и рва.

Исследованный объект относится к заключительному этапу эпохи Великого переселения народов или к т.н. постгуннской эпохе. Это «смутный» период в истории Евразийской степной зоны, когда различные кочевые народы восточного происхождения устремились на Запад. Каждый новый памятник этой эпохи представляет большой научный интерес, что лишний раз подчеркивает значимость проведённых полевых исследований.

*Ещё одно погребение у с. Тугозвоново в Алтайском крае, содержащее великолепные образцы изделий в полихромном стиле, по-видимому, датируется несколько более ранним периодом – IV-V вв. [Уманский, 1978].