Исследование порошкообразных экстрактов из зернового сырья с помощью рентгеноструктурного анализа

Автор: Новикова И.В., Коротких Е.А., Коростелев А.В., Агафонов Г.В., Пенкина А.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 2 (72), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время наблюдается очередной этап повышенного интереса к улучшению качества и расширению ассортимента безалкогольных напитков и пива с выпуском новых наименований за счет привлечения альтернативных видов растительного сырья, в том числе технологичных ингредиентов рецептур – порошкообразных экстрактов солодов различных зерновых культур – ячменя, гречихи, гороха, кукурузы. Рентгенодифракционный эксперимент является одним из наиболее точных методов исследования структуры вещества на атомном и молекулярном уровне. Рентгеновская дифрактометрия позволяет, во-первых, определить характерные межатомные расстояния в веществе по положению пиков на дифрактограмме и идентифицировать их – оценить данное расстояние между атомами разных элементов. Во-вторых, по ширине дифракционных пиков можно оценить степень упорядочения структуры и определить характерные размеры полимерных образований. В-третьих, рентгеновская дифрактометрия позволяет оценить состав смеси веществ на основе сопоставления дифрактограмм от смешиваемых веществ. Впервые методом рентгеноструктурного анализа проведено сравнительное исследование структурно-механических свойств порошкообразных солодовых экстрактов с оценкой растворимости. Идентифицированы основные межатомные расстояния в экстрактах; проведено сравнительное рентгенодифракционное исследование экстракта ППЭ-2, полученного без добавления и с внесением низкоосахаренной патоки при сушке. Расчет дает следующие размеры областей когерентного рассеяния: для ППЭ-2 L = 56,07·10–10 м; для ППЭ-2 С (патокой) L = 7,470·10–10 м с учетом расчетного показателя растворимости вещества с характерным размером частиц. На основе сравнения пиков рентгеновских дифрактограмм и учета размерного эффекта растворимости установлено, что добавление низкоосахаренной патоки к экстракту при сушке позволяет повысить его растворимость в 1,7 раза, что согласуется с данными по растворимости, полученными по стандартной методике.

Порошкообразные экстракты, солод, растворимость, рентгенодифракционное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140229794

IDR: 140229794 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-2-143-147

Текст научной статьи Исследование порошкообразных экстрактов из зернового сырья с помощью рентгеноструктурного анализа

В настоящее время наблюдается очередной этап повышенного интереса к улучшению качества и расширению ассортимента безалкогольных напитков и пива с выпуском новых наименований за счет привлечения альтернативных видов растительного сырья, в том числе технологичных ингредиентов рецептур – порошкообразных экстрактов солодов различных зерновых культур – ячменя, гречихи, гороха, кукурузы [1, 2, 4–7, 10].

Экстракт представляет собой порошок из агломерированных частиц экстракта разных форм и размеров, зависящих от режимов сушки [8–10]. Одним из основных физикохимических показателей экстрактов является растворимость. При распылительной сушке индекс растворимости должен быть не более 0,200 – 0,005 см3 сырого осадка (растворимость 98,0–99,5%). Чем меньше индекс растворимости, тем больше растворимость порошка в воде.

Рентгенодифракционный эксперимент является одним из наиболее точных методов исследования структуры вещества на атомном и молекулярном уровне [3]. Рентгеновская дифрактометрия позволяет, во-первых, определить характерные межатомные расстояния в веществе по положению пиков на дифрактограмме и идентифицировать их – оценить данное расстояние между атомами разных элементов. Во-вторых, по ширине дифракционных пиков можно оценить степень упорядочения структуры и определить характерные размеры полимерных образований. В-третьих, рентгеновская дифрактометрия позволяет оценить состав смеси веществ на основе сопоставления дифрактограмм от смешиваемых веществ.

Материалы и методы

Для исследования некоторых технологических свойств порошкообразных экстрактов были получены образец ППЭ-1 – трехкомпонентный экстракт солодов (гречишный: кукурузный: ячменный – 1:1:1); ППЭ-2 – трехкомпонентный экстракт солодов – гречишный: гороховый: ячменный – 1:1:1); образец ПГрСЭ – экстракт солода гречихи; образец ПГСЭ – экстракт солода гороха [1, 2].

Для получения порошкообразных продуктов применяли распылительную сушку [8, 9]. Разработанная физико-математическая модель сушки позволила подобрать оптимальные технологические параметры, при которых образуется сплошная, прочно удерживающаяся на стенках, пленка порошкообразного продукта. При реализации режима получали порошкообразные экстракты с необходимыми структурно – механическими свойствами при максимальной эффективности процесса.

Для рентгенодифракционного исследования были подготовлены образцы экстрактов, которые помещали в цилиндрическое углубление медной кюветы и утрамбовывали со связующим рентгенопрозрачным веществом.

Полученные результаты и их обсуждение

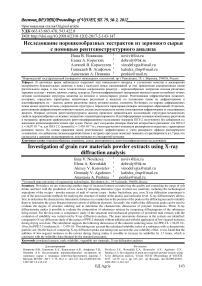

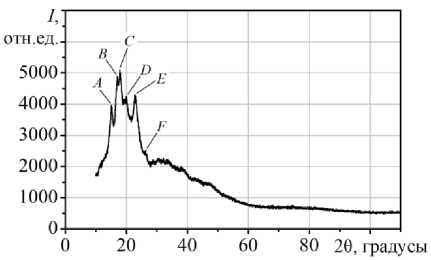

Ретгеновские дифрактограммы были получены для всех образцов солодовых экстрактов в виде графиков в программе MS Excel, по которым проводили Фурье-преобразование и получали диаграммы другого типа с четким физическим смыслом, с анализом и сопоставлением данных структурообразовании дисперсных частиц порошков. На рисунках 1, 2 приведены дифрактограммы трехкомпонентного экстракта ППЭ-2 (из солодов гречихи, гороха, ячменя).

Получены результаты по совершенствованию одной из основных технологических характеристик порошков – растворимости. ППЭ-2 был получен при обычном режиме распылительной сушки (дифрактограмма на рисунк е 1) , а также путем добавления в высушиваемый экстракт низкоосахарен-ной патоки в количестве 10% от массы сухих веществ в экстракте (дифрактограмма на рисунке 2) .

Низкоосахаренная патока (ГОСТ Р 520602003 «Патока крахмальная. Общие технические условия») содержит большое количество декстринов, проявляет антикристаллизационные свойства, увеличивает растворимость сахарозы, патоку применяют для сохранения консистенции продуктов.

На дифрактограмме, представленной на рисунке 1, отчетливо выделяются рентгенодифракционные пики А, B, C, D, E, F. Угловое положение пиков совпадает между дифракто-граммами (таблица 1) , однако их относительная интенсивность различна.

Рисунок 1. Дифрактограмма от ППЭ-2

Figure 1. The diffraction pattern of PPE-2

Рисунок 2. Дифрактограмма от ППЭ-2 c патокой

Figure 2. The diffraction pattern of PPE-2 with molasses

Таблица 1.

Угловое положение рентгенодифракционных пиков

Table 1.

The angular position of the x-ray diffraction peaks

|

Образец экстракта солода Sample of malt extract |

Угловое положение 2θ пика на дифрактограмме, ° The angular position of the 2θ peak on the diffraction pattern, ° |

|||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

|

|

ПГСЭ | PGSE |

15,26 |

17,32 |

18,19 |

19,76 |

23,04 |

26,20 |

|

ПГрСЭ | PGrSE |

15,14 |

17,14 |

17,99 |

20,00 |

22,92 |

26,35 |

|

ППЭ-1 | PPE-1 |

15,23 |

17,32 |

18,11 |

19,88 |

23,01 |

24,89 |

|

ППЭ-2 | PPE-2 |

15,20 |

17,30 |

18,08 |

19,88 |

22,98 |

25,87 |

|

Среднее | Average value |

15,22 |

17,29 |

18,10 |

19,90 |

22,99 |

25,88 |

Наличие выраженного пика на рентгеновской дифрактограмме означает, что в исследуемом компоненте находится большая доля одинаковых межатомных расстояний, которые формируют так называемые области когерентного рассеяния. Для органических веществ пики могут давать такие пары атомов, как С–С, С–О, О–О, С–N, N-О, N–N, например, белковые вещества, аминокислоты и другие компоненты экстрактов. Несмотря на большое содержание атомов водорода в органических веществах, его коэффициент отражения для рентгеновских лучей мал из-за малого количества электронов в атоме, поэтому расстояния H–H, C–H, O–H (углеводы) практически не образуют пики на дифрактограммах.

Наличие пиков на дифрактограмме свидетельствует либо кристаллической структуре вещества (при низких пиках – нанокристалличе-ской), либо выраженной полимерной структуре. В обоих случаях существует определенный порядок в расположении атомов, из-за чего большая доля межатомных расстояний оказывается приблизительно одинаковой, а это при- водит к появлению соответствующего пика на дифрактограмме.

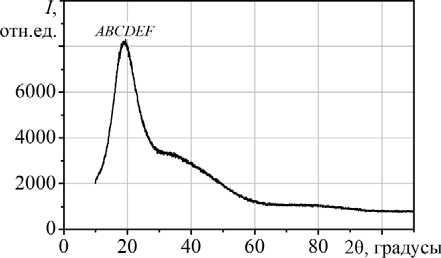

Межатомные расстояния d рассчитали по угловому положению пиков дифрактограммы 2 θ с помощью условия Вульфа–Брэгга [3]:

где n – порядок отражения (может принимать значения 1, 2…, и для пиков в левой части дифрактограммы равно 1); λ – длина волны рентгеновского излучения.

По данной формуле для полученных ранее в таблице 1 усредненных угловых положений пиков рассчитаны межатомные расстояния:

для пика А 2θ = 15,22° d = 5,817·10–10 м;

для пика B 2θ = 17,29° d = 5,125·10–10 м; для пика С 2θ = 18,10° d = 4,897·10–10 м; для пика D 2θ = 19,90° d = 4,458·10–10 м; для пика E 2θ = 22,99° d = 3,865·10–10 м; для пика F 2θ = 25,88° d = 3,440·10–10 м.

Структура исследуемых экстрактов является чрезвычайно сложной для того, чтобы с высокой адекватностью можно было сопоставить полученные расстояния d с конкретными межатомными расстояниями. По своей величине (3,4–5,8)⋅10-10 м найденные расстояния соответствуют парам О–О, С–С, N–N в типичных полимерных молекулах. Расстояния С–О, N-О, C–N, по-видимому, имеют значительный разброс в зависимости от типа связи (одинарные, двойные связи и т. п.) и расположения в молекуле, поэтому формируют довольно низкие, сложно отделяемые пики на дифрактограммах при углах 26–40°.

Наиболее важным результатом является качественное различие дифрактограмм от ППЭ-2 и ППЭ-2 (с патокой) (рисунки 1, 2) . Добавление патоки в экстракт позволило добиться отсутствия выраженных острых пиков A, B, C, D, E, F на дифрактограмме. Отсутствие пиков означает очень малый размер областей когерентного рассеяния, если структура склонна к полимеризации, то полимерные молекулы довольно короткие. Данное обстоятельство подтверждается качественным методом анализа на наличие мальтодекстринов с молекулярной массой 2900–3700 Дальтон.

Малый размер областей когерентного рассеяния свидетельствует ° высокой скорости растворимости вещества. Для ППЭ скорость растворимости является одним из основных технологических параметров. Оценим, во сколько раз растворимость ППЭ-2 (с патокой), выше, чем ПГСЭ, образец 1.

По ширине пиков на рентгеновской дифрактограмме можно определить размер области когерентного рассеяния с использованием формулы Шерера.

L =

X

A ( 2 9 ) cos

( 2 9 ) , 2

где L – характерный размер области когерентного рассеяния; (2θ) и Δ(2θ) – угловое положение и полуширина исследуемого пика (выраженные в радианах). Полуширина пика определяется как его ширина на половине высоты.

Для пиков A, B, C, D, E, F ориентировочная ширина пика Δ(2 θ ) составляет около 1,6°. Для широкого пика ширина Δ(2 θ ) составляет около 12°. Для оценки примем положение пика 2 θ = 20°. Тогда расчет дает следующие размеры областей когерентного рассеяния: для ППЭ-2 L = 56,07·10-10 м; для ППЭ-2 С (патокой) L = 7,470·10-10 м;

В ППЭ-2 размер областей когерентного рассеяния примерно в 10 раз больше размера полимерной ячейки, тогда как в ППЭ (с патокой) – примерно в 1,5 раза больше.

Размер областей когерентного рассеяния L для ППЭ-2 и ППЭ 2 (с патокой) различается примерно в 7,5 раз, поэтому можно ожидать, что и их растворимость будет существенно различаться. Оценку улучшения растворимости можно провести по формуле Гиббса– Оствальда–Фрейндлиха:

5 ( L ) = 5 ( w ) - 10 L , (3) где s ( L ) – растворимость вещества с характерным размером частиц L ; s (∞) – растворимость бесконечно-протяженной поверхности вещества; α – параметр, зависящий от поверхностной энергии раздела фаз, температуры, молярного объема вещества.

Характерное значение параметра α имеет порядок 2·10-10 м-1. Поэтому растворимость s 1 и s 2 вещества в двух дисперсных состояниях L 1 и L 2 относится, как:

( 1 1 ) « I I

-

5 2 = 10 1 L L1 ». (4)

s 1

Подставляя полученные значения L 1 = 56,07·10-10 м и L 2 = 7,470·10-10 м, получаем отношение растворимостей s 2 /s = 1,706. То есть, для ППЭ-2 (с патокой) растворимость выше, чем ППЭ-2 примерно в 1,7 раза.

Результаты рентгенодифракционного исследования и расчетов согласуются с данными

Список литературы Исследование порошкообразных экстрактов из зернового сырья с помощью рентгеноструктурного анализа

- Новикова, И.В., Коротких Е.А., Агафонов Г.В., Яковлева С.Ф. Микробиологические аспекты технологии напитков на основе порошкообразных солодовых экстрактов//Вестник ВГУИТ. 2014. № 4. С. 135-141

- Коротких Е.А. Новикова И.В., Агафонов Г.В., Хрипушин В.В. Квас специального назначения//Вестник ВГУИТ. 2013. № 2. С. 134 -139.

- Violeau, D. Fluid Mechanics and the SPH Method: Theory and Applications.: Oxford University Press, 2012. 594 с.

- Singh Z., Chadha P., Sharma S. Evaluation of oxidative stress and genotoxicity in battery manufacturing workers occupationally exposed to lead//Toxicology International. 2013. Т. 20, № 1. С. 95-100.

- M?kinen O.E., Zannini E., Arendt E.K. Germination of Oat and Quinoa and Evaluation of the Malts as Gluten Free//Baking Ingredients Plant Foods for Human Nutrition. 2013. Т. 68, № 1. pp. 90-95.

- Fogarasi A.L., Kun S, Tank? G, Stefanovits-B?nyai ?.A comparative assessment of antioxidant properties, total phenolic content of einkorn, wheat, barley and their malts//Food Chemistry. Т. 167, no 15. 2015

- Cauvain, S. Other cereals in breadmaking//Technology of breadmaking, 2015. pp. 377-397.

- Чусова А.Е., Алексеева Н.И., Верзилина Н.Д., Полянский К.К. Получение подсластителя из растительного сырья//Пиво и напитки. 2013. № 1. С. 24-27.

- Шлыкова А.П., Колобаева А.А., Котик О.А. Исследование растительных экстрактов как сырья для производства кваса брожения//Современные наукоемкие технологии. 2013. № 8. С. 319

- Саранов И.А., Магомедов М.Г., Шахов С.В. Гранулирование порошкообразного концентрата квасного сусла//Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 4 (часть 2). С. 400-401.

- Иванов П.П., Плотников И.Б., Халтурин М.А. Влияние температуры экстрагента на процесс получения экстракта из замороженных плодов рябины красной в аппарате с вибрационной насадкой//Вестник Международной академии холода. 2014. № 3. С. 64-68.