Исследование поверхностных свойств наноструктур (пленок Лэнгмюра-Блоджетт), содержащих ионы железа, и определение их состава с привлечением методов масс-спектрометрии

Автор: Рожкова Е.А., Краснов И.А., Суходолов Н.Г., Иванов Н.С., Янклович А.И., Подольская Е.П., Краснов Н.В.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Масс-спектрометрия для биотехнологии. Интерпретация данных, методология, применение

Статья в выпуске: 4 т.18, 2008 года.

Бесплатный доступ

На основе данных о качественном составе монослоев стеариновой кислоты, находящихся на поверхности водной субфазы, содержащей ионы Fe3+, полученных с помощью методов масс-спектрометрии интерпретированы данные об их поверхностных свойствах. Исследованы изотермы сжатия таких монослоев, и рассчитаны значения площади, приходящейся на одну стеарат-группу в молекуле при различных значениях рН. Доказано, что основными продуктами взаимодействия монослоев стеариновой кислоты с ионами трехвалентного железа являются частицы, содержащие в своем составе две стеаран-группы. Получение аналогичных результатов для ионов Cr3+ доказывает, что именно стерический фактор препятствует образованию тристеаратов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264574

IDR: 14264574 | УДК: 621.384.668.8:

Текст научной статьи Исследование поверхностных свойств наноструктур (пленок Лэнгмюра-Блоджетт), содержащих ионы железа, и определение их состава с привлечением методов масс-спектрометрии

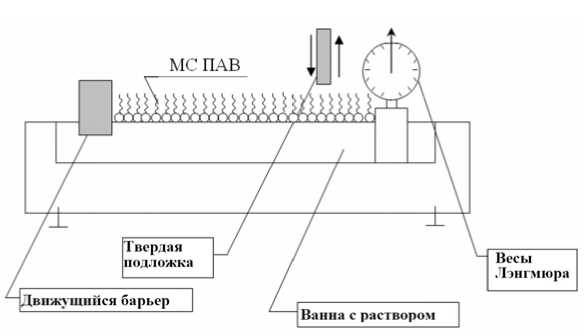

Пленки Лэнгмюра—Блоджетт (ПЛБ) — трехмерные ансамбли с заранее заданными и регулируемыми на молекулярном уровне свойствами. Их получают путем последовательного переноса мо-номолекулярных слоев (МС) поверхностно-активного вещества (ПАВ) с поверхности жидкой субфазы на твердую подложку.

ПЛБ формируется из весьма разнообразных, охватывающих большое число различных классов органических соединений, амфифильных веществ. Это — красители, фосфолипиды, некоторые непредельные соединения, способные к последующей полимеризации в мультимолекулярные струк- туры (ММС), в том числе производные диацетилена, перфторированные ПАВ [1]. Основное условие, объединяющее все эти вещества, — наличие в них неполярной (как правило, длинного хвоста из СН2-групп) и полярной частей. Классическим примером таких соединений являются жирные кислоты и их соли, изучение которых было начато еще в начале ХХ века И. Лэнгмюром [2]. Он установил возможность переноса монослоев с поверхности воды на твердую подложку, а его ученица К. Блоджетт, усовершенствовала эту технологию и разработала метод получения мультимолекуляр-ных структур [3, 4]. Процесс получения ПЛБ происходит следующим образом.

Рис. 1. Получение мультислоев методом Лэнгмюра—Блоджетт

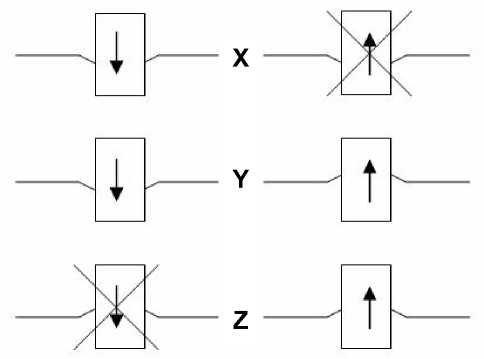

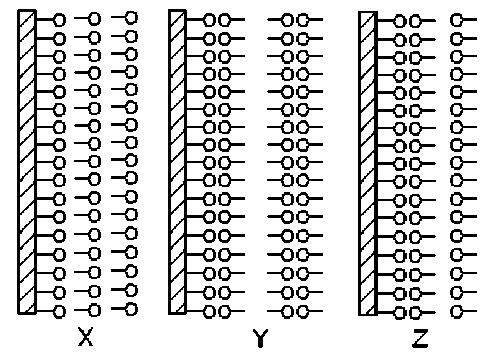

В специальной ванне на поверхность водной субфазы (рис. 1) наносят по каплям раствор ПАВ в подходящем неполярном легколетучем органическом растворителе. Раствор ПАВ растекается по поверхности воды, образуя монослой, ограниченный бортами ванны, подвижным барьером и весами Лэнгмюра, которые могут измерять (а подвижной барьер — регулировать) поверхностное давление в образовавшемся монослое. Затем монослой сжимают до конденсированного состояния, после чего твердая подложка с постоянной скоростью погружается и поднимается перпендикулярно поверхности МС. При этом могут быть реализованы три различных типа переноса (рис. 2). Однако все три типа переноса, как было показано [8, 9], приводят к результирующей структуре Y-типа, т. е. в ней два соседних слоя молекул расположены "голова к голове" или "хвост к хвосту" (рис. 3), если во время движения монослой ПАВ присутствует на поверхности жидкой субфазы.

Вопросы, касающиеся структурной организации одного монослоя и корреляций в упаковке молекул, находящихся в соседних монослоях, имеют прямое отношение к физике смектических кристаллов. Они представляют широкий интерес для фундаментальных исследований.

Уже сегодня лэнгмюровские пленки могут быть использованы в серийных приборах. В первую очередь это относится к диэлектрическим прокладкам структур металл—диэлектрик—полу-проводник, например полевых транзисторов, где величина тока, идущего по полупроводнику, управляется электрическим потенциалом металлического электрода, отделенного от полупроводника тонкой диэлектрической прокладкой. В полевых транзисторах на основе кремния роль диэлектрика играет естественный оксидный слой. Другие полупроводники (например, InP или CdTe) не имеют оксидной пленки, и необходим дополнительный слой диэлектрика, обладающий высокой электрической прочностью. В качестве таких прокладок используются лэнгмюровские мультислои, например на основе полимеризованных диацетиленов (обычно используется слой калиброванной толщины в несколько десятков монослоев) [1]. Другим примером широкого промышленного применения метода Лэнгмюра— Блоджетт являются анализаторы спектра рентгеновского излучения на основе солей длинноцепочечных жирных кислот.

Новая волна интереса к пленкам возникла в связи с тем, что лэнгмюровским методом можно наносить не только мономолекулярные слои контролируемой толщины, но и конструировать муль-тислойные пленки из последовательных монослоев веществ с различными физическими свойствами, формируя таким образом системы сложной

Рис. 2. Вид переноса на твердую подложку.

X-тип: МС переносится только при движении твердой подложки вниз;

Y-тип: МС переносится при обеих фазах движения;

Z-тип: МС переносится только при движении подложки вверх

Рис. 3. Вид получаемой структуры молекулярной архитектуры с различными свойствами [7, 9]. Кроме того, с помощью лэнгмюров-ской технологии стали создавать монослои из молекул сложной формы: белков, ДНК, жидкокристаллических веществ.

Большой интерес формирование пленок Лэнг-мюра—Блоджетт представляет для моделирования различных биологических процессов, в частности первичных стадий фотосинтеза.

Особый интерес для техники представляет новый способ записи и репликации информации на молекулярном уровне. Запись на лэнгмюровских пленках может осуществляться с помощью электронного луча, вызывающего какой-либо фотохимический процесс. Перезапись информации с одного монослоя на другой осуществляется контактным путем, подобно тому как осуществляется репликация рибонуклеиновой кислоты в хромосомах клетки.

Используя технику Лэнгмюра—Блоджетт были получены новые гибридные органические— неорганические материалы, содержащие железо (железноцианид) и имеющие четкую многослойную структуру. Эти пленки Лэнгмюра—Блоджетт демонстрируют ферромагнитное поведение ниже температуры 5.7 К. В этом температурном диапазоне их магнитные свойства явно анизотропны, как и ожидается от ламелярной структуры. Наконец, они — первый случай нового ряда lamellar материалов, в которых магнитные свойства неорганических полос могут быть объединены с другими функциями, являющимися следствием присутствия амфифильной части. Гибридные материалы разработаны как материалы, в которых комбинируются как свойства, вызванные присутствием неорганической части, так и привнесенные органическим слоем. Такая молекулярная сборка может быть достигнута через синтез, осторожную кристаллизацию или с помощью метода Лэнгмю-ра—Блоджетт (ЛБ). Благодаря последнему методу неорганические ионы или даже группы ионов могут легко включаться в мультислои, кроме того, этот метод позволяет создать новые 2D магнитные гибридные материалы, основанные на полиметаллических смесях.

Свойства монослоя в первую очередь зависит от типа ПАВ. Но тем не менее нельзя судить о монослое без учета влияния водной субфазы. Анио-нактивные ПАВ (жирные кислоты) диссоциируют по схеме

R–COOH → R–COO- + H+.

Видно, что равновесие этой реакции будет смещаться вправо при уменьшении pH, и монослой будет расширяться за счет электростатического отталкивания частиц R–COO-.

Анионактивные ПАВ могут вступать в реакции обмена с положительно заряженными ионами, находящимися в растворе:

R–COO- + Ме n + ↔ Ме (RСОО) n ;

R–СОО- + МеОН m +↔ МеОН(RСОО) m .

Ионы могут притягиваться электростатически, адсорбироваться или образовывать нерастворимые соли. Увеличение содержания металла в монослое приводит к уменьшению площади, приходящейся на молекулу. Но этого может и не происходить, если адсорбируется полиядерный комплекс гидратированного металла [Me p (OH) q ] n +.

Для получения регулярных мультимолекуляр-ных структур ПЛБ необходимо знать состояние монослоя, а это в свою очередь невозможно без точного знания состава монослоя и информации о форме, в которой они входят в состав монослоя. Это особенно важно для монослоев, содержащих ионы железа, это связано с наличием большого количества разнообразных гидратных форм железа. Как описывалось выше, образующаяся структура нерастворима в воде и плохо растворяется в большинстве органических растворителей, что делает прямой химический анализ весьма затруднительным. Применение метода масс-спектрометрии для качественного определения состава монослоя и гидратированных форм ионов железа было обусловлено возможностью анализа исследуемых растворов в концентрациях, не превышающих 10–6 моль/л, а именно в таком количестве стеараты железа способны растворяться в полярных органических растворителях, и в частности ацетонитриле — наиболее удобном растворителе для масс-спектрометрического анализа методом ESI-TOF.

Таким образом, в данной работе представлены результаты исследования состава и свойств монослоев, содержащих ионы железа.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

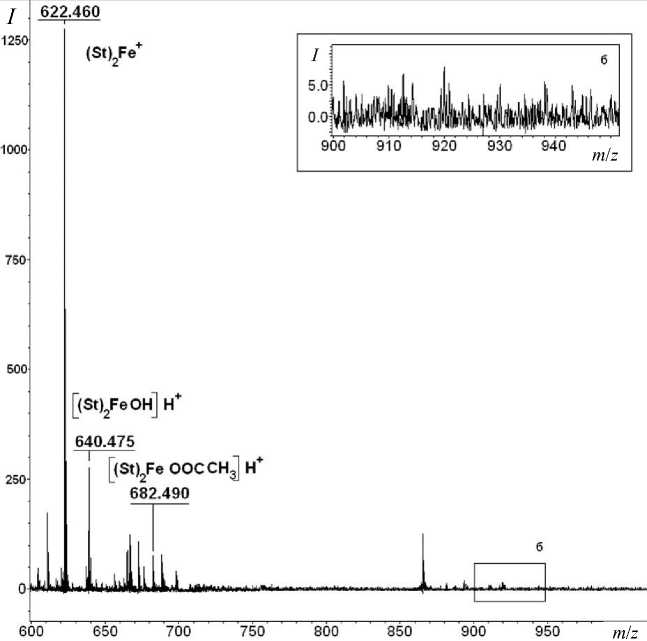

Монослои получали нанесением раствора стеариновой кислоты в гексане на поверхность водной субфазы, которая представляла собой растворы FeCl3 различной концентрации, а также нанесением раствора в гексане стеарата железа (III) на водную субфазу, не содержащую ионы железа. Поверхностные свойства изучали путем снятия изотерм сжатия (зависимости давления в монослое от площади, приходящейся в нем на одну молекулу). Измерения проводили на установке с использованием весов Лэнгмюра с автоматической записью изотерм сжатия. Для проведения масс-спектрометрического анализа методом ESI-TOF полученный монослой растворяли в ацетонитриле с добавлением уксусной кислоты ( С = 2 %) до конечной концентрации 10–6 М. Анализ проводили с помощью масс-спектрометра МХ-5310 (ИАнП РАН, Россия), объем пробы составлял 10 мкл, скорость потока растворителя 10 мкл/мин. Масс-спектрометрический анализ MALDI-TOF проводили с помощью прибора Ultraflex-TOF-TOF (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). Взвесь диспергированного монослоя в ацетонитриле смешивали с раствором матрицы (CHCA, 10 мг/мл) непосредственно на мишени. Анализ осуществляли в режиме детектирования положительных ионов с использованием рефлектрона, ионы детектировали в диапазоне m / z от 500 до 1000 Да.

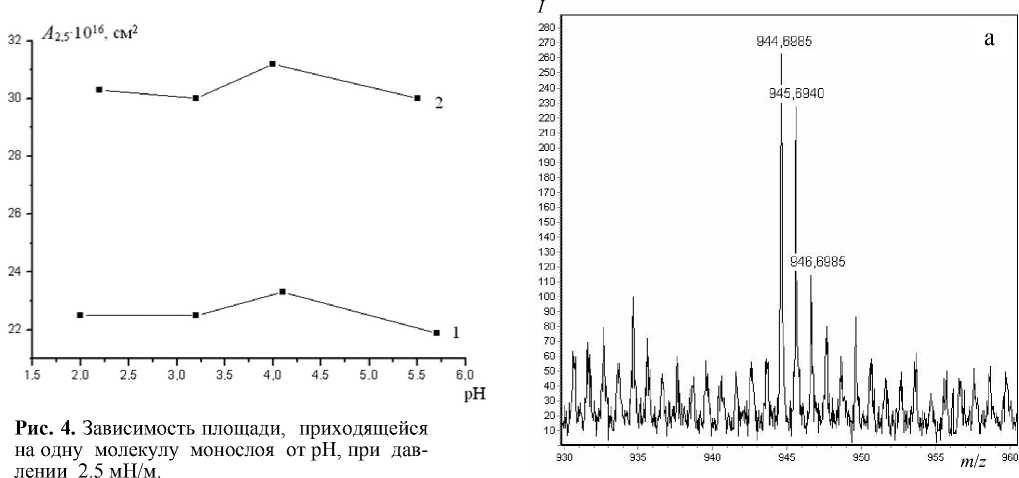

1 — монослой FeSt 3 на воде;

2 — монослой HSt на водной субфазе, в состав которой входит FeCl 3

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование поверхностных свойств монослоев поверхностно-активных веществ (ПАВ) на водной субфазе позволяет сделать вывод о состоянии монослоев, их стабильности и соответствующих фазовых переходах, происходящих в монослоях. Один из самых информативных способов определения состояния монослоя — это исследование зависимости "давление—площадь на молекулу".

В представленной работе были исследованы поверхностные свойства стеариновой кислоты на подложке, содержащей ионы железа (III), стеарата железа (III). Стеарат железа (III) был получен путем взаимодействия спиртового раствора стеариновой кислоты и хлорида железа (III). Для каждого из этих веществ были получены изотермы сжатия в интервале от трех единиц рН до шести (рис. 4). В качестве регуляторов рН использовалась соляная кислота и гидроксид натрия. На основании полу-

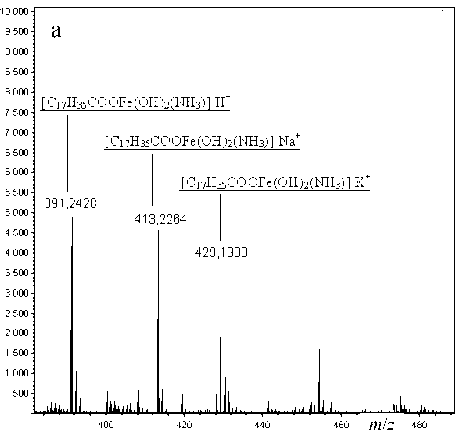

Рис. 5. Масс-спектр [Fe(St) 3 ]K (а). Та же область масс-спектра (б), полученного при анализе продуктов взаимодейст3в+ия монослоев стеариновой кислоты с ионами Fe субфазы

ченных изотерм мы рассчитали следующие величины: площадь приходящуюся на молекулу — А , и площадь, приходящуюся на молекулу при давлении 2.5 мН/м — А 2.5 . Давление 2.5 мН/м было выбрано потому, что при таком давлении площадь, приходящаяся на молекулу, наиболее чувствительна к рН и составу водной фазы.

Далее были исследованы поверхностные свойства стеарата железа (III). Как можно видеть из рис. 4, площадь, приходящаяся на молекулу монослоя, практически не зависит от рН водной субфа- зы. Это можно объяснить тем, что стеарат железа (III) является нерастворимой солью, и, следовательно, диссоциация молекул в монослое практически невозможна. Кроме того, на основании величины площади, приходящейся на одну молекулу стеарата железа (Ш), вычисленной на участке, где монослой находится в кристаллическом состоянии, и равной 0.42 нм2, можно сделать вывод о пространственном расположении молекул стеарата железа (III) в монослое. Известно, что площадь на одну молекулу стеариновой кислоты, или сечение углеводородной цепочки, составляет примерно 0.2 нм2, следовательно можно предположить, что молекулы данного вещества располагаются следующим образом: один углеводородный хвост расположен в водной субфазе, а два других находятся в монослое. Наличие тристеарата железа в монослое было подтверждено масс-спектрометрически методом ESI-TOF (рис. 5, а).

I

Рис. 6. Масс-спектр (участки а, б по оси m / z ), полученны3й+ методом ESI-TOF при анализе продуктов взаимодействия монослоев стеариновой кислоты с ионами Fe субфазы

Рис. 7. Масс-спектр, полученный методом MALDI-TOF при анализе продуктов взаимодействия монослоев с3т+еариновой кислоты с ионами Fe субфазы

Особый интерес представляют пленки, содержащие ионы железа, которые перешли в монослой из водной подложки. Раствор стеариновой кислоты в гексане наносился на субфазу, содержащую ионы железа. В качестве электролита использовали хлорид железа (III). Взаимодействие ионов железа (Fe3+) с молекулами стеариновой кислоты возможно только тогда, когда стеариновая кислота находится в диссоциированном состоянии, а это происходит при рН, равном трем, но при таком рН уже наблюдается сильный гидролиз ионов железа.

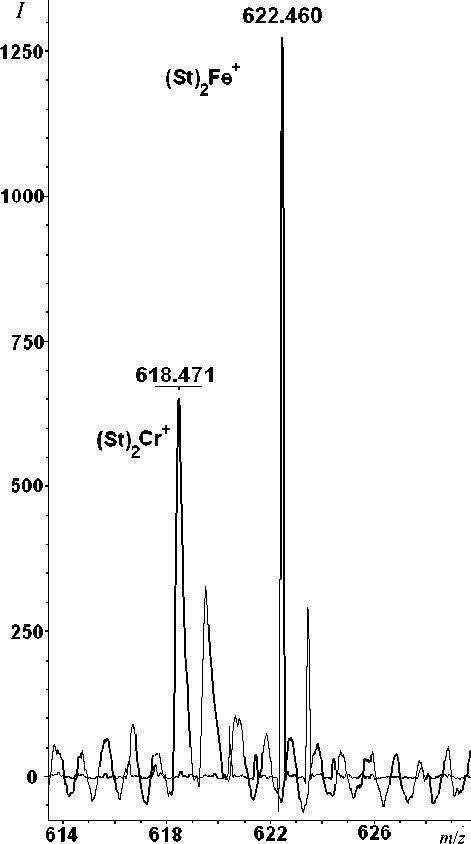

Рис. 8. Сравнение масс-спектров, полученных методом MALDI-TOF, для продуктов взаимодействия монослоев стеариновой кислоты с ионами Fe3+ и Cr3+ субфазы

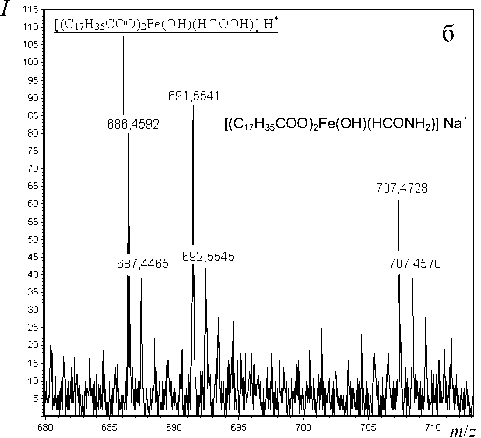

Масс-спектрометрический анализ показал, что в данной системе отсутствуют молекулы тристеарата железа (рис. 5, б). Это объясняется тем, что один ион трехвалентного железа не может взаимодействовать с тремя стеарат-ионами, находящимися в монослое из-за стерических затруднений. Соответственно можно предположить образование моно- и дистеаратов железа различного состава. Это полностью подтвердилось результатами масс-спектрометрического анализа (рис. 6). В связи с тем, что анализ проводился методом ESI-TOF, при котором в процессе распыления образуются комплексы с растворителем и примесными газами, спектр оказался трудно интерпретируемым. Поэтому следующим шагом было проведение масс-спектрометрического анализа этих же объектов методом MALDI-TOF, при котором не происходит образования многозарядных ионов и практически отсутствует комплексообразование. В спектре образца присутствует сигнал с МН+ 622.460 Да, который соответствует St 2 Fe+ (рис. 7), что полностью подтверждает наши предположения о формах существования ионов в монослоях. К тому же в спектре были найдены сигналы, соответствующие таким формам, как [St 2 FeOH]H+ и [St 2 FeOOCCH 3 ]H+ (перед анализом проба подкислялась уксусной кислотой ), и показано отсутствие тристеарата железа (рис. 7, б).

Получение аналогичных результатов для монослоев стеариновой кислоты, снятой с водной подложки, содержащей ионы Cr3+ (рис. 8), способность которого к гидролизу значительно ниже, чем у ионов железа, показывает, что основным фактором, определяющим образование дистеаратов, являются стерические затруднения.

Можно отметить, что для монослоя, полученного путем нанесения раствора стеарата железа (III) в гексане, значения площади, приходящейся на молекулу, лежат значительно ниже, чем для монослоя, полученного нанесением раствора стеариновой кислоты в гексане на подложку, содержащую ионы железа. Это обусловлено тем, что ионы железа в первом случае уже первоначально встроены в структуру монослоя и, следовательно, оказывают более сильное конденсирующее действие.

Таким образом, показана возможность метода масс-спектрометрии для анализа таких сложных объектов, как нерастворимые монослои поверхностно-активных веществ и продуктов их взаимодействия с ионами субфазы, а также применения полученных данных для определения поверхностных свойств данных монослоев