Исследование процесса образования отходов при добыче и переработке железной руды как объекта прогнозирования

Автор: Вторникова Марина Сергеевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 9, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу (количественной оценке) процесса образования отходов как объекта прогнозирования. Устанавливается зависимость между производительностью горнодобывающего комбината и количеством образующихся отходов.

Прогнозирование, отходы, технологический процесс, производительность, пыль, железная руда

Короткий адрес: https://sciup.org/140215382

IDR: 140215382 | УДК: 622.3.002.68

Текст научной статьи Исследование процесса образования отходов при добыче и переработке железной руды как объекта прогнозирования

Термин прогнозирование означает специальное научное исследование, направленное на выявление перспективы развития явления или процесса.

Разработка прогнозной модели включает несколько этапов:

Сбор информации о статистических данных, описывающих объект (технологии добычи и переработки полезного ископаемого, об источниках образования отходов, их химическом, количественном составе).

Анализ информации. Прогнозирование основано на формальной математической экстраполяции выявленных тенденций развития объекта в будущие моменты времени (включает в себя получение фактических производственных показателей работы, количественную оценку образующихся отходов.)

Расчет. На основе информации, полученной из предыдущих этапов, выявляются тенденции изменения показателей (прогнозируемых объемов образования отходов горнодобывающих предприятий, исходя из планов производства).

Верификация прогноза призвана оценить, насколько велика вероятность совпадения в будущем прогнозных значений показателя с фактическими [5].

Основным этапом является анализ объекта прогнозирования. Так как наша задача составление прогнозной модели образования отходов горнообогатительного комбината, то объектом прогнозирования является процесс образования отходов. Анализ объекта - это изучение производственной деятельности комбината, но только с позиции определения расхода ресурсов на изготовление продукции и количества образующихся при этом отходов, которые выбрасываются в окружающую среду.

Для количественной оценки деятельности добычного и обогатительного комплексов используем: производительность по разрабатываемой горной массе Wг.м., по вскрышным Wвск, по вмещающим породам Wвм, по полезному ископаемому (руде) Wруд, по концентрату полезного ископаемого Wк. Если известна, рассчитана и принята производительность комбината по выпускаемой продукции – концентрату полезного ископаемого, то для определения числовых значений других производительностей могут быть рекомендованы следующие формулы:

Wгм= Wк∙ (1-Квм)/(1+ Квск)(1)

Wвск= Wк∙ Квск /(1- Квм)(2)

Wруд= Wк∙/(1-Квм)(3)

Wвм= W к∙ Квм/(1- Квм)(4)

Квск, Квм – весовые коэффициенты соответственно вскрышных и вмещающих пород (являются неизменными на данном предприятии) [6].

Далее рассмотри пылевые выбросы на каждом технологическом участке. Первый по технологии процесс – подготовка к выемке – это разрушение массива путем взрыва взрывчатого вещества. Перед проведением взрывных работ проводят бурение скважин, куда впоследствии помещаются взрывчатые вещества. При этом происходит выделение пыли.

Валовый выброс пыли определяется по формуле:

m=Q оп ∙q бур. ∙T∙K 2 ∙N∙10-3, т/год (5)

Q оп – объемная производительность станка по выбуриванию породы из скважины, м3/ч;

qбур.– удельное пылевыделение на 1 м3 горной массы в зависимости от крепости пород, кг/м3;

T - чистое время работы станка в год;

K2 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

N - число одновременно работающих станков.

Так же источником выбросов загрязняющих веществ являются и сами взрывы. Масса твердых частиц пыли, выбрасываемых с ПГО:

m= q n ∙K 2 ∙Q гм. ∙10-3, т (6)

q n – удельное пылевыделение на 1 м3 горной массы в зависимости от крепости пород, кг/м3;

K 2 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

Q гм. – объем взорванной горной массы, м3.

Второй, но главный и определяющий технологию разработки процесс – выемка и погрузка (экскавация). Объем выбросов (А) при процессе пересыпки можно охарактеризовать следующим уравнением:

m=q уд ∙(3,6∙Е∙Кэ/t u ) ∙Т г ∙K 1 ∙K 2 ∙10-3 ,т/год (7)

qуд - удельное выделение твердых частиц пыли с 1 м3 отгружаемого материала, г/м3;

Е – вместимость ковша экскаватора, м3;

Кэ – коэффициент экскавации;

t ц – время цикла экскаватора, с;

Т г – чистое время работы экскаватора в год, с;

K 1 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, м/с;

K 2 – коэффициент, учитывающий влажность материала.

Третий по технологии, но самый энерго- и ресурсоёмкий процесс – перемещение (транспорт). Валовый выброс пыли на автодорогах при движении автомобиля определяется по формуле:

M=2∙Q пд ∙K 1 ∙L д ∙N pc ∙(365-T) ∙N∙10-3∙(1-k), т/год (8)

Q пд – удельное пылевыделение при прохождении 1 автомобилем 1 км, кг/км;

K 1 – коэффициент, учитывающий скорость движения автосамосвалов;

Lд – длина дороги, км;

Nрс – число рейсов в сутки;

Tс – среднее годовое количество дней с устойчивым снежным покровом;

N – число одновременно работающих единиц техники;

k – коэффициент, учитывающий эффективность гидрообеспыливания покрытий дорог.

Валовый выброс пыли с поверхности транспортируемого материала определяется по формуле:

M=3,6∙Q пк ∙S∙N рс ∙N г ∙T p ∙K 2 ∙K 6 ∙N∙10-3, т/год (9)

Q пк – удельная сдуваемость пыли с поверхности транспортируемого материала, г/м2;

S – площадь поверхности материала, м2;

Nрс – число рейсов в сутки;

Tр – среднее время движения с грузом, часы;

Nг – число рабочих дней (смен) в году;

К2 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

K3 – коэффициент, учитывающий скорость обдува материала;

N – число одновременно работающих единиц техники.

Следующим технологическим процессом является отвалообразование. Количество выбросов загрязняющих веществ образующихся в процессе пересыпки рассчитывается уравнением (7), а расчет выбросов при статическом хранении материала (В) производится по формуле:

В=0,5∙ K 3 ∙ K 4 ∙ K 5 ∙ K 6 ∙K 7 ∙g´∙F, т/год (10)

К 3 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К 4 – коэффициент, учитывающий конструкцию укрытия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала;

К6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый, как соотношение Fфакт/F (значение К6 колеблется от 1,3 до 1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения);Fфакт- фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывается только площадь, на которой проводятся погрузочно-разгрузочные работы);

К 7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

F- поверхность пыления в плане, м2;

g'- унос пыли с 1м2 фактической поверхности, г/с [2].

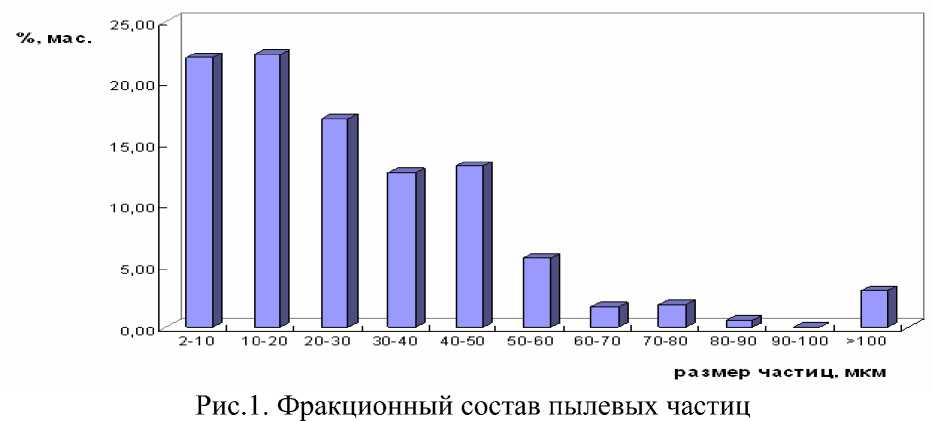

Не смотря на то, что кол-во пылевых выбросов достаточно мало по сравнению с отходами вскрышных и вмещающих пород, пылевые выбросы являются наиболее опасными для человека отходами на горнодобывающих предприятиях. В развитии патологических изменений в организме человека большое значение имеет как химический состав пыли, так и фракционный. Химический состав пыли соответствует составу добываемой и взрываемой породы. Анализ фракционного состава пыли показал, что большую часть составляют частицы размером от 2 до 50 мкм (рис.1). Частицы размером от 1 мкм до 20 мкм перемещаются с потоком газовоздушной смеси. Пылинки размером менее 10 мкм оседают медленно и вместе с вдыхаемым воздухом попадают на слизистую оболочку дыхательных путей и частично оседают там, а размером до 5 мкм попадают в легкие, приводя их к поражению.

В итоге получается, что при добыче полезных ископаемых буровзрывным способом масса пыли, образующейся при разрушении горной породы массовым взрывом, и являющейся наиболее массообразующим отходом горного производства, пропорциональна объёму взрываемой породы. Масса пыли, образующейся при погрузке, транспортировке, разгрузке горной массы, возрастает пропорционально объёму перемещаемой горной массы. Возрастание объёмов перемещаемой горной массы влечёт увеличение числа техники, работающей на операциях погрузки, транспортировки, разгрузки горной массы, либо появляется необходимость применения техники с более высокой объёмной производительностью. Следствием этого является увеличение объёмов топлива сжигаемого в двигателях карьерной техники, а значит и продуктов сгорания топлива. При увеличении объёмов руды, подаваемой на стадии дробления, измельчения, обогащения, возрастает объём работ связанных с транспортировкой руды, объём отходов обогащения и пыли, образующейся при разрушении и транспортировке руды. Следствием увеличения объемов отходов обогащения является расширение площадей, занимаемых пляжами хвостохранилища.

Таким образом, зависимости между пылевыми выбросами технологических объектов ГОКа и производительностью соответствующих объектов - прямопропорциональные.

Представленные формулы составят основу для разработки прогнозной модели. Таким образом, нашей целью является создание функции, в которой в качестве зависимой переменной выступает прогнозируемый показатель, а независимой – формирующие его факторы, то есть которая описывает зависимость количества образовавшихся отходов при различных производственных процессах добычи и переработки руды от количества разрабатываемой горной массы.

На основании получаемых данных можно осуществлять регулирование выбросов с целью оптимизации функционирования природных объектов и ГОКа путем корректировки объемов работ, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Объемы работ корректируются в зависимости от экологического состояния атмосферы, природных факторов, оказывающих влияние на концентрацию вредных веществ в воздухе и их рассеивание на прилегающих территориях

Прогнозирование образования отходов горнодобывающих предприятий позволит снизить уровень негативного воздействия отходов горно-обогатительных предприятий на окружающую среду, повысить экономическую эффективность основных природоохранных мероприятий и снизить затраты на экологические платежи.

Список литературы Исследование процесса образования отходов при добыче и переработке железной руды как объекта прогнозирования

- Анистратов Ю.И. Технологические процессы ОГР: Учеб. для вузов -М.: Недра, 1995. -351 с.

- Анистратов Ю.И., Анистратов К.Ю. Проектирование карьеров: Учебное пособие для ВУЗов -М.: Издательство НПК «Гемо Лимитед», 2002. -170 с.

- Томаков П.И., Коваленко В.С., Михайлов А.М., А.Т. Калашников Экология и охрана природы при открытых горных работах -М.: Издательство Московского государственного горного университета, 1994. -418 с.

- Трубецкой К.Н., Потапов М.Г., Винницкий К.Е., Мельников Н.Н. Справочник. Открытые горные работы. -М.: Горное бюро, 1994. -590 с.

- Петросов А.А. Стратегическое планирование и прогнозирование -М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2001. -464 с.

- Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов/К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева. -М.: Аспект Пресс, 2002. -384 с.